新冠肺炎是人类面临的一场重大危机,揭示SARS-CoV-2全貌的过程走得很快,其中扎实丰富的医学知识体系支撑着我们有章可循地应对全新病毒——虽然大多数人可能都意识不到自己正回顾和利用这些老知识,因为我们早已对无处不在的它们习以为常。

如果我们去诺贝尔生理学或医学奖的名单上寻找与COVID-19防治相关的成果,会发现一部分成为如今医疗体系中流砥柱的知识和技术为我们攻克新冠构筑好了工事,甚至有望贡献几道“奇诡”的计谋。

一副德国漫画:显示埃米尔·冯·贝林通过水龙头从马匹中提取白喉抗毒素

1901和1908年的诺奖:血清疗法与抗体揭秘

埃米尔·冯·贝林(Emil von Behring)因研究了白喉的血清疗法而于1901年获得了首届诺贝尔生理学或医学奖。

白喉是由白喉杆菌所引起的一种急性呼吸道传染病,以发热、气憋、声音嘶哑、犬吠样咳嗽、以及咽喉、扁桃体和周围组织出现白色伪膜为特征;严重者会全身中毒症状明显,可并发心肌炎和周围神经麻痹。它在19世纪夺走了无数儿童的生命,故被称为“扼杀天使”。

贝林通过动物实验发现,感染白喉杆菌后又恢复的动物的血液具有治愈作用,而在去除了血细胞等大颗粒后,剩下的血清仍保留着抗感染能力,可防止其他动物被这些扼杀天使侵袭,甚至能治愈中招了白喉毒素的生命体。

贝林和同事们将康复动物的血清转化为一种通过马大量生产的药物,挽救了许多孩子的生命。

他的主要合作者保罗·埃利希(Paul Ehrlich)对血清进行了标准化,以确保每次剂量都具有相同的效力;他还将血清治疗的全部运作原理做了理论阐述。

尽管存在某些细节错误,但埃利希正确地指出了抗体介导免疫(antibody-mediatedimmunity)的核心:感染促使细胞释放防御性的物质或抗体,这些物质可以破坏特定病原体或毒素。

在一些医学史研究者的描述中,埃利希“确实以更好的科学术语定义了抗体是什么,它来自何处,以及如何发挥作用”。1908年,他被授予诺贝尔生理学或医学奖。

保罗 • 埃利希正在他的实验室里工作

贝林和埃利希的抗白喉血清被称为白喉抗毒素,其本质与眼下被许多研究者抱以期待的欧盟COVID-19恢复期血浆相同,二者的区别在于白喉抗毒素由温驯的马提供,而后者则来自人类。

虽然白喉抗毒素成效卓著,但恢复期血浆是否真的有助于抵抗新冠肺炎尚待进一步考证。已有的证据充满矛盾,且缺乏严谨性和说服力,在一些专家看来,它可能会帮助一部分处于某些特定阶段的病患,但我们还无法预判哪部分感染者可以获益,因为COVID-19比白喉更复杂。

前文提到的白喉杆菌主要依靠白喉毒素制造杀伤,而这种毒素又很容易被抗体中和。可SARS-CoV-2诡谲难测,其感染人类细胞的机制复杂多变,造成的破坏也是威力无穷,研究人员努力尝试揭示COVID-19感染的全貌,但迄今为止仍面临诸多疑难。

在白喉抗毒素出现后,贝林将它与白喉毒素混合,制得疫苗。抗毒素中和了毒素,使混合物的毒性保持在安全水平,又足以引发人体免疫系统的防御,产生相应抗体。

贝林的混合杰作并非人类历史上的首支疫苗——距今已有两百多年历史(甚至更久)的天花疫苗才是,但当时的人们压根不清楚天花疫苗是如何发挥作用的,而贝林的成果却有着清晰的机制和可复制性。

用马克斯 • 普朗克感染生物学研究所的创始主任斯特凡 • 考夫曼(Stefan Kaufmann)的话说,冯 • 贝林的方法是“合理疫苗设计的开端”。

1984年的诺奖:单克隆抗体妙用无穷

除了直接在临床上施展魔法,抗体也可以被用作某种检测工具,且功能强大,原因在于它们结合化学靶标的能力。

某个类型的抗体只结合特定的目标,不过科学家们可以通过巧妙设计令其具备靶向任何(研究所需要的)生物物质——从给显微镜载玻片上的部分细胞染色,到疾病测试,甚至某些COVID-19筛查方法,都看得到抗体的身影。

然而,广泛的应用场景并非一蹴而就。几十年前的研究者曾面临一个重大挑战:许多应用都要求只能有单一种类的抗体开展工作,某个非我族类的“杂牌军”混入其中会导致任务失败;但人体血液包含着数千种抗体——一种传染病往往可以诱导产生多种类型的抗体,用以识别致病微生物或其攻击武器的不同部分。那么,怎样获得纯品抗体呢?

塞萨尔 • 米尔斯坦(César Milstein)和乔治 • 科勒(Georges Köhler)于1975年解决了此问题。

那时的科学家已经知道B细胞专产抗体,且每种B细胞只产一种抗体,不过它们无法在体外长期存活。为了制备可在实验室中生长并长期存活的抗体细胞培养物,科勒和米尔斯坦将B细胞与癌细胞融合得到“杂交瘤”(hybridomas),它们既能各自产生单一类型的抗体(或所谓的“单克隆抗体”),又可体外生长。这一重大成果也帮助他们于1984年被授予诺贝尔生理学或医学奖。

美国加州理工学院的结构免疫学家帕梅拉 • 比约克曼(Pamela Björkman)这样评价道:“它彻底改变了生物学。如今的我们所有人都使用单克隆抗体。”

注:时至今日,科勒和米尔斯坦的单克隆抗体制备方法仍被广泛使用,不过也有人有开发出了几种新技术。

许多新药都是单克隆抗体,例如通过抑制部分免疫系统以减轻炎症的抗关节炎药托珠单抗(Tocilizumab)。COVID-19感染造成的一些最严重的损害是由失控的免疫反应(被称为细胞因子风暴)引起的,科学家们正研究托珠单抗是否能阻止这些破坏性的风暴。

此外,研究人员也在开发攻击SARS-CoV-2病毒本身的单克隆抗体。他们的努力也确实带来了不少好消息,例如:特朗普感染后接受的单克隆抗体鸡尾酒REGN-COV2治疗,以及礼来公司的抗体治疗药物LY-COV555,都处于3期临床阶段。

根据比约克曼的说法,最有效的抗体治疗方法可能是结合几种以不同方式攻击病毒的单克隆抗体。

1996年的诺奖:杀伤性T细胞或为克制COVID-19的奇兵

尽管抗体非常重要,但它们只能杀死在血液中自由漂浮的病毒,那些进入了人体细胞的病毒难以被抗体觉察,只有杀伤性T细胞可以发现并消灭它们。

病毒在接管感染细胞后,会在它们的新领地复制出更多病毒。而杀伤性T细胞负责攻击这些沦陷的细胞。如免疫学家彼得·多尔蒂(Peter Doherty)所描述的:“杀伤性T细胞在那里儿遇到受感染的细胞,然后剿灭了病毒的生产基地,终结了病毒的繁殖。”

另外,杀伤性T细胞有很多变种,且每个变种都有自己的特异性靶标,这一点与抗体相同。

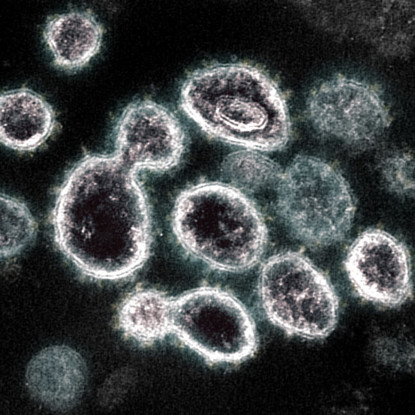

显微镜图像显示杀伤性T细胞(蓝色)正攻击另一个细胞。细胞均被荧光染料染色,而单克隆抗体则扮演了二者之间“粘合剂”的角色

20世纪70年代初,研究人员了解到上文所述的杀伤性T细胞对感染细胞的破坏作用,但他们的认识存在局限性——他们以为T细胞会以跟抗体识别病毒几乎相同的方式甄别受感染的细胞,这种方式可能是通过探测有无新产生的病毒来判断细胞是否被病毒侵入。

这一认知局限被多尔蒂以及罗尔夫 • 辛克纳格尔(Rolf Zinkernagel)等人矫正。

他们发现:杀伤性T细胞会与从细胞表面伸出的MHC-1类蛋白质结合,借助这些分子评估细胞是否仍算得上人体的健康部分。

病毒在感染细胞时会改变MHC蛋白。遭受篡改的MHC蛋白随后发出求救的呼声,告知杀伤性T细胞自己已被“恐怖分子”劫持,请求进行同归于尽式的爆破,接着T细胞就会启动攻击程序。

此项发现解释了为什么移植的器官经常被排斥,原因就在于杀伤性T细胞可能将另一个人的MHC蛋白错认为是自身的MHC蛋白发生了改变。

之后的研究表明,在杀伤性T细胞之外,还有一组辅助性T细胞,负责调节免疫系统(而非攻击受感染细胞)。

多尔蒂和辛克纳格尔凭借上述工作获得了1996年的诺贝尔奖。而现在,他们建起的关于T淋巴细胞的知识体系正帮助我们对抗COVID-19。

斯特凡 • 考夫曼说道:“拥有好的抗体很重要,但我觉得它们独木难支。归根结底,要应对像新冠肺炎这样的疾病,T细胞的作用必不可少。”

实际上,大多数疫苗研发人员仍主要关注抗体如何抵御SARS-CoV-2,因为T细胞反应往往需要几天时间才能运作到位,而抗体则有能力迅速破坏入侵的病毒,防止感染发生。

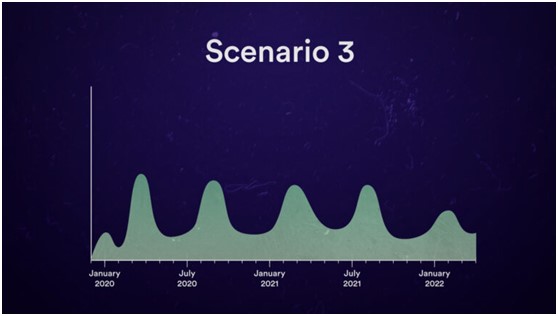

但在多尔蒂看来,呼吸道病毒更容易给疫苗工作制造麻烦,原因在于即便接种了研发成功的疫苗,人体鼻腔内粘液中的抗体注定很难保持在足够高的水平——这也是为什么流感疫苗只能发挥40%~60%的预防效用。而SARS-CoV-2大多也都和同类们相似,以鼻组织为桥头堡展开感染攻势,那么抗体水平不足问题就引起了研究者的焦虑和重视。

但如果COVID-19疫苗能诱导出强烈的T细胞反应,则做不到预防感染,却可以帮助感染者减轻症状并快速清除感染。

多尔蒂表示,目前尚不清楚到底是哪种候选疫苗最富成效,但使用信使RNA的Moderna和辉瑞的疫苗可能带来特别好的T细胞反应。

END

资料来源:

How Nobel-Winning Research is Helping Battle Covid-1