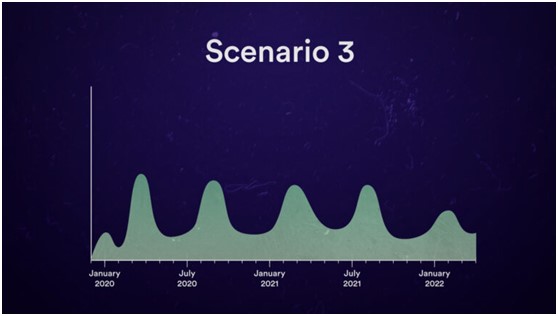

近日,一段针对“辉瑞高管”的暗访视频疯传网络。视频中男子称辉瑞在主动地制造新冠病毒变种,以便提前研发新疫苗。

随后辉瑞发布声明称,他们并未围绕新冠开展任何功能获得(gain of function)或定向进化(directed evolution)研究。

作为十八线小媒体“世界科学”无法解开这件事情的真相,但我们如果能清晰了解科学家在实验室研究的人造病毒和真实病毒之间的差别,将有助于我们去判别这个事件。

实际上,科学界一直都在尝试人为构建各种新冠毒株,甚至主动创造不存在的突变。美国科普杂志《科学家》(The Scientist)曾刊载文章介绍SARS-CoV-2的假病毒研究是怎么回事?为啥要在实验室构建病毒?

当新冠病毒刚开始全球肆虐时,它的致病性和传播性令人类惊惧,也并非每个实验室都具备直接研究它的能力。正因为如此,美国疾控中心曾要求针对SARS-CoV-2制定与结核病和埃博拉等疾病研究相同的多份生物安全指南。

在认知和应对新冠病毒的过程中,科学家创造性地调整现有工具,并收获令人满意的成果。其中一项关键的创造性应用来自病毒模型构建。研究人员选用了假病毒(pseudoviruses)和嵌合病毒(chimeric viruses)等病原体模型——

它们可以在实验室安全研究,所需的生物安全等级(BSL)低于研究野生病毒所需,使COVID-19研究的难度更低、规模更大、开展更普遍。

假病毒不会复制,当然也就是无害的;它的关窍在于其自身的表面包膜蛋白可被SARS-CoV-2的刺突蛋白替换,从而让研究者深入了解新冠感染细胞的方式。

嵌合病毒是通过将一种病毒的遗传物质插入另一种安全替代物的基因组而制得,引入的序列会在病毒复制时传递。

根据美国FDA免疫调节实验室负责人、病毒学家卡罗尔·韦斯(Carol Weiss)的说法,除了安全性优势,假病毒用途极其广泛,“只要引入不同的表面蛋白,就相当于引入了突变,这对于筛选许多不同变体非常有用。如果你想在真实病毒中引入突变,工作量就会大很多”。

假模型求取近似解

假病毒的开发始于1960年代。当时科学家开始研究分离自牛身上的水疱性口炎病毒(VSV),他们发现VSV的表面蛋白VSV-G有助于病毒进入所有真核细胞,这令它成为一种有用载体,不仅可用作假病毒,还能将DNA载送至细胞内用于治疗。

第一种埃博拉疫苗就是基于VSV平台开发的。此外,VSV还被设计用于寻找和摧毁癌细胞。

出现于1980年代的HIV平台生产假病毒速度更快,后来取代VSV,成为开发假病毒和嵌合病毒的最常见模型。基于HIV的模型病毒现已被用于AIDS、SARS、MERS和流感等疾病的研究。

要想用替代物来研究 SARS-CoV-2,科学家需先证明假病毒或嵌合病毒的替代可行性。

SARS-CoV-2很庞大,其基因组约有3万个碱基对,而HIV和VSV都只有1万碱基,实事求是地说,它们三者并不密切相关。不过幸运的是,HIV和VSV似乎都适合用作新冠病毒模型。

美国圣路易斯华盛顿大学的病毒学家肖恩·惠兰(Sean Whelan)是众多“造假毒者”中的一位。惠兰设计了包含SARS-CoV-2刺突蛋白、能产生绿色荧光蛋白作为感染信号的嵌合VSV,并用BSL-2(生物安全等级二级)的检测体系来测试替代模型的表现:

将人类细胞暴露于该嵌合病毒,直到100个细胞被感染;然后将感染细胞浸泡于各种类型的抗体和诱饵蛋白中,记录病毒逃脱的速度和程度。

与此同时,惠兰的同事、华盛顿大学医学院免疫学家迈克·戴蒙德(Mike Diamond)用BSL-3(生物安全等级三级)的检测体系测试了真实SARS-CoV-2毒株的表现。

结果显示,这两套检测各自得到的病毒中和曲线在 93%的时间内都一致,这意味着嵌合病毒是评估抗体对抗SARS-CoV-2能力的合适替代者。此外,许多论文也报道了类似结果。

简便、快速、高效

在很多情况下,假病毒和嵌合病毒会是更好的研究对象。因为此类模型比其野生病毒更加遗传稳定。病毒每次与新宿主相互作用时都会发生一些变化,同一宿主体内的各病毒副本也可能不同。在实验室中,病毒还会根据培养它们的细胞类型不同进化出不同突变。

当科学家设计SARS-CoV-2的假病毒和嵌入病毒时,他们甚至能利用包含刺突蛋白克隆的质粒来控制部分突变。韦斯表示:“假病毒的一个关键优势就是易于实验室使用。我们确切地知道自己在测试什么。”

在某些情况下,科学家会希望研究新突变,观察它们对疫苗的抵抗力。这时假病毒模型的优越性便愈发显著。

科学家不必克隆野生病毒的每个新变体以求评估疫苗效力,而能快速创建具备相同突变的新模型来运行实验。

洛克菲勒大学病毒学家西奥多拉·哈兹约安努(Theodora Hatziioannou)表示,她通常能于48小时内筛查多达1000个假病毒样本,以确定是否有值得关注的目标,如果她等待SARS-CoV-2的活体临床分离株,时间成本将大得多。

假病毒模型的缺陷

犹他大学的病理学家维森特·普拉内莱斯(Vicente Planelles)指出:“假病毒模型的局限性在于,当我们利用它研究新冠病毒时,全部内容都是基于刺突蛋白的,一旦涉及与刺突蛋白无关的过程,我们就需要更换模型。”

没有任何一个假病毒模型可以完全概括“病毒传播和释放新副本的过程”;科学家探究“SARS-CoV-2绕开人体免疫系统的机制”时,也不可能利用假病毒来完成工作。

另一方面,假病毒只能用于评估疫苗和抗体疗法功效,而非药物。

举个例子,在很长一段时间内,瑞德西韦的有效性饱受争议,我们却无法利用假病毒模型验证其真实威力,因为瑞德西韦作为一种核苷类似物,通过干扰病毒复制能力发挥作用,而假病毒的关窍在于刺突蛋白(感染细胞过程),二者无法勾联。

普拉内莱斯如此说道:“你做不到用假病毒来测试瑞德西韦,因为药物靶向的基因是一个内部基因,而不是刺突蛋白。”

资料来源:

What Pseudoviruses Bring to the Study of SARS-CoV-2

END