一个世纪前,斯特恩-格拉赫实验奠定了量子力学的理论基础。而现在,我们用这个实验探索量子理论与引力理论的冲突。

奥托·斯特恩(左)和沃尔特·格拉赫的本意是挑战量子力学。结果,他们的实验却成了这个新兴领域的基础

在埃尔温 · 薛定谔(Erwin Schr?dinger)既生又死的猫之前,也在点状电子像波一般穿过狭缝的实验之前,一个相较之下知名度低不少的实验揭开了遮住量子世界之美的面纱。1922年,德国物理学家奥托 · 斯特恩(Otto Stern)和沃尔特 · 格拉赫(Walther Gerlach)用实验证明了约束原子行为的是一些出人意料的物理学规则——这个结果夯实了当时尚处于萌芽阶段的量子力学基础。

德国弗里茨哈柏研究所物理学家、历史学家布雷蒂斯拉夫 · 弗里德里希(Bretislav Friedrich)说:“斯特恩-格拉赫实验是一个图腾,具有划时代意义。实际上,它也是整个物理学历史中最重要的实验之一。”

另外,对这个实验的解释也引发了长达数十年的争论。最近这些年里,以色列物理学家终于设计出了一个足够灵敏的实验,从而准确阐明我们应该如何认识基本量子过程。在此基础上,他们开发了一种新技巧以探索量子世界的边界。现在,这个团队正尝试修改斯特恩和格拉赫一个世纪前的实验步骤以探索引力的本质——或许还能架设沟通引力理论与量子理论这两大现代物理学支柱的桥梁。

蒸发银

1921年,传统物理学定律不适用于最小物理世界尺度的想法仍旧相当有争议。处在风口浪尖上的,则是尼尔斯 · 玻尔(Niels Bohr)提出的新原子理论。他的理论的主要观点是:原子核周围的电子处于固定的某些轨道上——电子只能在距原子核特定距离的位置、以特定能量、在磁场中的特定角度上运动。玻尔的理论限制条件太过严格,看上去甚至有些武断。因此,斯特恩甚至赌咒,要是玻尔这个模型是对的,他就退出物理学界。

为此,斯特恩构想了一个推翻玻尔理论的实验。他想要测试电子在磁场中是否能朝任何方向运动,还是就像玻尔提出的那样只能朝特定的某些方向运动。

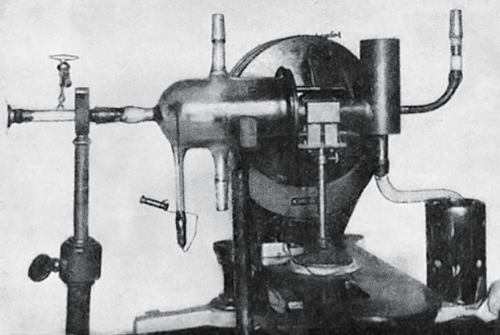

斯特恩和格拉赫的实验装置

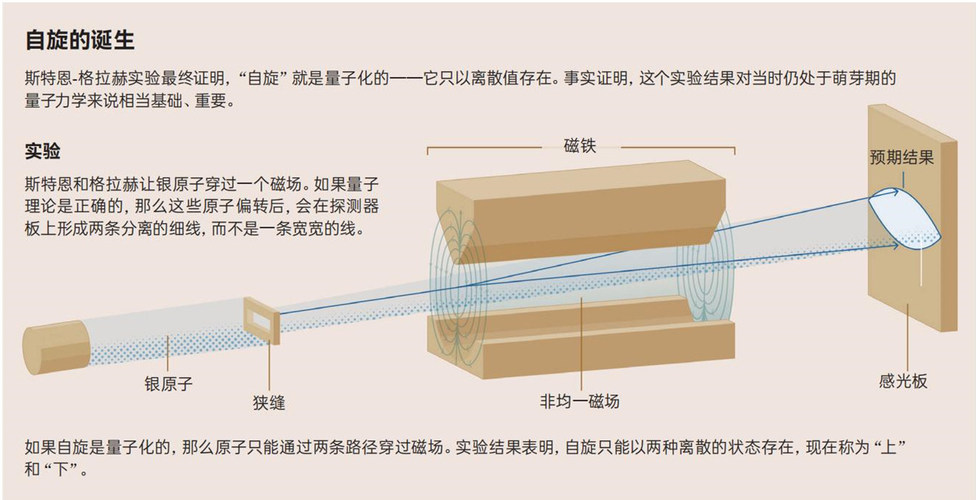

斯特恩计划蒸发一份银样本,然后再把银蒸汽集中到一束原子中。接着,斯特恩把这束原子射入一个非均一磁场,并用一块玻璃板收集光中原子。因为单个银原子就像小磁铁一样,从不同方向进入磁场的银原子就会发生不同角度的偏折。如果银原子的最外层电子像经典理论预测的那样可以朝任何方向运动,那么偏转的银原子就应该沿着感光板形成一条宽宽的污迹线。

不过,如果正确的是玻尔,也即像原子这样的微小系统遵循奇怪的量子规则,银原子穿过磁场的路径就只有两条,于是,感光板上就会显现出两条分离的细线。

从理论上说,斯特恩的想法足够简单明了。然而,在实践过程中,构筑实验——斯特恩把这个工作留给了格拉赫——极为烦琐、复杂,以至于格拉赫的研究生威尔希姆 · 舒茨(Wilhelm Schütz)称其为“西西弗斯式的无尽劳动”。为了让银蒸发,科学家需要把它加热到1000℃以上,且不能融化玻璃制真空腔室上的任何密封部件——腔室内的泵也会定期破碎。在努力构建实验的过程中,由于德国在第一次世界大战后通货膨胀严重,支持这项实验的资金干涸。最后拯救这支团队的是阿尔伯特 · 爱因斯坦和银行家亨利 · 戈德曼(Henry Goldman)的捐款。

装置搭建完毕后,如何产出清晰可靠的结果仍是挑战。收集银原子的感光板只有钉子头部的几分之一大,因此,要想看到银原子偏折、沉积后形成的图样,需要用到显微镜。接下去就是一个或许是虚构的故事,这群科学家因为不适合在实验室中出现的行为而在无意间摆脱了困境。用肉眼本来是看不见银沉积物的,但他们在实验时抽了雪茄——因为工资很低,只能抽富含硫的劣质雪茄——烟飘进实验装置后,银就变成了肉眼可见的发黑的硫化银。(2013年,弗里德里希和一位同事重复了这个场景,结果证明只有在廉价雪茄的烟雾中,银沉积物才会变得肉眼可见。)

银的自旋

格拉赫花了好几个月排除实验故障,最终在1922年2月7日,花了一整晚把银打到感光板上。第二天一早,他和同事冲洗了感光板,然后便发现了“金矿”:银沉积物整整齐齐地分成了两个细条,就像量子理论的一个吻。格拉赫用一张显微照片记录了这个结果,以明信片的形式寄给玻尔,并附上文字:“你的理论证实了,祝贺你。”

这项发现震撼了整个物理学界。阿尔伯特 · 爱因斯坦称它是“目前最有意思的物理学成就”,并且向诺贝尔奖委员会提名斯特恩-格拉赫团队。伊西多 · 拉比(Isidor Rabi)称,这个实验“一劳永逸地让我确信……解释量子现象需要一个全新的方向”。斯特恩希望用这个实验驳斥量子理论的梦想显然破灭了,不过,他也没有像当初赌咒的那样退出物理学界。相反,他还因为一项后续发现荣获1943年诺贝尔物理学奖。斯特恩说:“我对量子力学之美仍持反对意见,但,她是正确的。”

如今,物理学家认识到,斯特恩和格拉赫把他们的实验结果同当时尚处于萌芽阶段的量子理论联系在一起,的确是对的。然而,他们却是出于错误的理由,做了正确的解释。他俩假设决定银原子沉积物分离轨迹的是银原子最外层电子的轨道——这些轨道是以特定角度固定下来的。然而,实际上,银原子沉积物之所以会分离,是因为电子内部角动量的量子化——也就是一种叫作“自旋”的物理量,在斯特恩和格拉赫实验之后数年才被发现。极为偶然的,他俩错误的解释得到了正确的结果,因为弗里德里希所说的“奇怪的巧合,大自然的阴谋”拯救了他们:彼时未知的两个电子特性——自旋和反常磁矩——恰好相互抵消了。

破碎的“蛋头先生”

对斯特恩-格拉赫实验的教科书解释认为,在银原子传播的过程中,它的电子既非自旋向上,也非自旋向下,而是处于一种混合量子状态,或者说上述两种状态的“叠加”。银原子同时走了这两条路。只有当银原子撞入感光板时,它们的状态才被测量,路径也才确定下来。

然而,从20世纪30年代开始,诸多著名的理论物理学家都开始选择另一种不那么需要量子魔法的解释。他们认为,磁场有效地测量了每个电子并定义了电子的自旋。这样一来,每个银原子在传播时都同时走了两条路径这个想法就变得荒唐且非必要了。

从理论上说,我们可以通过实验检验这两种假说。如果银原子确实像拥有两个身体一般,同时从两条路径穿过磁场,那么在理论上就应该可能重新组合他们这些幽灵般的身体。在这个过程中,银原子会在重新排列时在感光板上产生一种特殊的干涉图样——表明它们的确经过了两条路径。

实现这个验证实验的最大挑战在于,为了保持叠加态并产生最终的干涉图样,这两个身体就必须极为顺利且迅速地分离——顺利且快速到,完全无法区分这两个互相独立的身体,它们彼此也互不了解,而且也无法告诉他们究竟走的是哪条路。20世纪80年代,多位理论物理学家都认为,绝无可能如此完美地分离并重组电子的两个身体,那就像是要把童话中从高墙上摔下、摔得粉碎的“蛋头先生”汉普蒂 · 邓普蒂(Humpty Dumpty)恢复得完好如初一样。

然而,2019年,内盖夫本古里安大学罗恩 · 弗尔曼(Ron Folman)领衔的一支物理学家团队真的把这些蛋壳粘回到了一起。这些研究人员首先重做了斯特恩-格拉赫实验,只不过没有用银,而是用了一种由1万个铷原子构成的过冷量子聚集体。他们捕获这种过冷量子聚集体之后,将其控制在一个指甲大小的芯片上。这些研究人员让铷原子电子的自旋处于向上和向下的叠加态,接着再给过冷量子聚集体施加各种强度的磁脉冲,以便准确分离、重组每个原子,所有这一切都发生在几百万分之一秒的时间跨度内。结果,他们看到了量子理论在1927年时第一次预言的干涉图样,而且一模一样,从而填补了斯特恩-格拉赫实验的空白。

弗里德里希说:“他们真的把汉普蒂 · 邓普蒂重新拼到了一起。这是美丽的科学,也是一项巨大的挑战,但他们真的做到了,满足了极为严苛的实验要求。”

不断变多的钻石

弗尔曼的工作不仅验证了斯特恩和格拉赫实验的“量子性”,还提供了一种探索量子疆域极限的新方法。目前,科学家仍旧不能肯定量子定律约束下的物体尺寸极限,尤其是当物体大到某种程度的时候,引力就会介入。20世纪60年代,物理学家提出,通过完整的斯特恩-格拉赫实验可以创造一种有助于测试量子理论-经典理论边界的超灵敏干涉仪。另外,在2017年,物理学家又在这个想法的基础上进一步扩展,提出朝两个相邻的斯特恩-格拉赫装置辐射微小钻石束,以查验它们是否会通过引力作用相互影响。

弗尔曼的研究小组现在正以解决这个挑战为目标而努力。2021年,他们概述了一种强化他们的单原子芯片干涉仪的方法,需要用到由几百万个原子构成的钻石之类的宏观物体。自那之后,他们分离的实验对象质量越来越大,并且在一系列论文中展示了这又是一个西西弗斯式的无尽劳动过程,唯一的不同是这并非不可能做到,而且一旦做到就有助于解决一系列量子引力之谜。

弗尔曼说:“斯特恩-格拉赫实验距离完成它的历史使命还远得很,它能给予我们的帮助仍旧很多。”

资料来源 Quanta Magazine

————————

本文作者扎克·萨维茨基(Zack Savitsky)是加州大学圣克鲁兹分校科学传播学硕士,现在是一位科学记者