2020年3月,我们尊敬的老师、理论物理学家殷鹏程教授与世长辞。殷先生生于1923年,2020年虚岁98。享年98岁,算得上是“上寿”了;然而迄于年初,老人家一直身体硬朗、精神矍铄,我们都期冀他将是一位更高寿的百余岁老人,故得悉噩耗以后,心情不免沉重,为依然觉得过早地失去我们的好老师、物理学界的一位品格端方的著名学者而哀痛!如今又来祭奠殷先生,以中国古礼而言,可谓之三月“祔祭”。

年届耄耋高龄的殷鹏程教授,依然精神矍铄、神采奕奕

我在复旦大学物理系求学时,就与殷先生比较熟识,他教我们理论班“量子场论”课程,下乡下厂(例如去上海铁合金厂)劳动又在一个生产小组;“文革”之后,殷先生有两本著作在上海科技出版社出版,其中较早出版的那本由我担任责任编辑,所以也时有来往;而愈加熟悉起来则是从1980年起始,那一年殷先生与我几乎同时调到同济大学物理系工作,他被委任为理论物理教研室主任,此后他不仅是我的老师,还是我的领导。数十年以来,无论在复旦求学,还是在出版社供职,抑或到同济教书,殷先生始终是指导我专业学习、业务工作——教学和科研的导师;我庆幸有这样一位德才兼备的优秀学者、专业业师影响了我一生的治学生涯。在本专业范围,对我影响最深的是卢鹤绂先生,而占第二位的也许就是殷先生。

殷先生秉性正直耿介,向来不媚于世俗、流于时尚,实属难能可贵;且待人真诚而厚道,诲人悉心而不倦,与人交往则又“君子之交淡如水”。虽然在“文革”期间首当其冲,受到迫害,“文革”之后仍然秉性不改,积极工作。殷先生可谓是研究型教授,他一生心系科学,献身于理论物理的研究和教学,专心致志、矢志不渝,在量子场论和高能(基本)粒子理论等研究领域做出了突出的贡献。例如他的几篇有影响的学术论文(“非线型场量子化展开的推广”“袋模型的统一与胶袋模型”等),以及专著《量子场论纲要》,都得到国内外同行专家的首肯和好评。

20世纪70年代前期,“文革”还在继续。在那文化被摧残、科学被禁锢的岁月,刚被严厉冲击不久的殷先生,竟然不顾个人安危,热情地为青年学子秘密地讲解粒子物理的基本理论和粒子理论研究的前沿进展成就。这种逆潮流而上的行为令人感动,充分地体现这位纯正学者忠于科学,旨在挽救科学、推动科学的无私又无畏的高尚品质

“文革”结束前后,受过冲击的人难免心有几分余悸,殷先生却为了振兴中华的科技事业,以“只争朝夕”的姿态,带头恢复粒子理论研究。20世纪60年代前期,我国在这方面的工作并不落后于世界的最前沿进展,但经过“文革”动乱,中外拉开了距离。殷先生立志弥补差距,继续“文革”前的前沿性工作;他还主动热情地引导一批青年学子接触、了解这个工作前沿——他的带头和引导对当时上海各高校的粒子理论研究起到一定的促进作用,以至于《解放日报》长篇报道予以赞扬,称这批年轻人及其指导老师是“基本粒子迷”。殷先生到同济以后,还继续探讨并修缮粒子理论的夸克(袋)模型;直至十几年后离开上海,我看他的研究工作始终没有停止过。他在本教研室定了个规矩,每人都要订个研究计划,在教学之余从事理论研究;而一两周一次的专题研究报告会坚持了多年,各人轮流报告自己的研究心得和成果。这样的教学、科研两不误的工作方式在同济某些院系不甚多见。

顺便提一下,殷先生在同济还是以前的性格,对上下各级领导并不趋奉,对有利害关系的群众也不笼络,这正是其清高秉性的表现;有人以为他特立独行,但领导和同事们对他都相当尊重。因为事实上,殷先生对系里和本教研室的工作都是热情支持、认真负责的,他为全系的专业建设、业务安排出谋划策,他关心本教研室每个成员的工作开展情况,不管是不是他的学生,若有需要,必定予以指点和帮助。应当指出,殷先生早先对于复旦物理系理论物理专业的扩充及其基本粒子专门化的创建,以及后来对于同济物理系理论物理专业的创建,都是功不可没的。

下面就我与殷先生的个人交往,说说他对我指导的若干事例。当初调同济工作正是殷先生的提议,与此同时,还有其他前辈学者分别想调我去上海市科学学研究所和北京某上层单位工作,我请教卢先生,他说:“当然要‘专业归队’,跟随殷先生去同济。”这一步走得不错,使我得以从事专业工作、有了提高专业业务水平的可能。

20世纪80年代初,殷先生与数理大家卢鹤绂、谷超豪教授等人合影于广西漓江。当时国家科委等单位在桂林召开“粒子物理基本思想研讨会”,卢先生和殷先生亦应邀出席,便在会上针对粒子夸克模型研究的基本思路和理论意义等问题做了精彩的发言

才到同济两个月,执教《数学物理方法》课程的老师出国,殷先生命我立即顶上去;后来,系务委员会(殷先生是其成员之一)指定为研究生新设《广义相对论》课程,给我的备课时间也很短促,只有一个寒假;亦是因为原执教老师出国,几年后又担下了《群论》《高等量子力学》两门研究生课程。这四门理论物理课程,让我反反复复教过多遍,除《数学物理方法》外,其他都是我从前没有学过或只学过其中小部分内容的。殷先生教导我,《数学物理方法》是理论物理教学、研究的基础,该课程的涵容极广,深入下去是无止境的,反复地教,能更灵活地掌握更多的数学方法;而三门研究生课程边学边教、边教边学,理解得透彻了,就能进行理论物理的前沿性研究。至于具体内容,殷先生认为,对《高等量子力学》课程,可适当增大量子场论的比重;他还支持我后来对《数学物理方法》课程之体例和选材的改革。依照殷先生以及卢先生等老师的指引、并兼顾本人的兴趣,我确定了广义相对论和相对论天体物理的研究方向,并随着卢先生从事这方面的研究工作。科研往往能促进教学,在认真教学并结合科研的基础上,我撰写并出版了体例结构甚为不同的《数学物理方法》教材和被称之为深入浅出的理论著作《爱因斯坦引力论导引》。其实,深入浅出是卢先生、殷先生向我提出的要求。在开始上《广义相对论》这门课时,殷先生就对我说:“这个理论比较艰深,有关著作似乎都很难读,讲解它,理当使人懂得,那首先要自己懂得尽量深透一些,倘若做到深入浅出则更好。”老师的谆谆教诲,敦促我全身心地努力而为。

殷先生后来是这部相对论引力论书稿的主要审稿者,他和其他审稿者都给予该书稿充分的肯定,这实际上是对我以后进一步做好相关工作的一种诚恳鼓励。有了这几门理论课程之比较扎实的教学、相关研究和著述的经验,系里或教研室有时安排我讲授一些其他课程,诸如《电动力学》《量子力学》《高等数学》和《基础物理》等,以及要我承担教材《基础物理》的编撰任务,就觉得稍许容易些了。若谓我在同济于物理专业的业务水平有所提高的话,那实在是殷先生等诸位老师大力栽培的结果。能在殷先生的亲炙指教并直接领导下学习、工作十几年,不亦说乎、且何其幸哉?

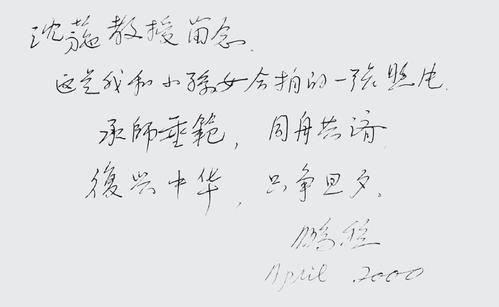

曾经有一张照片背面有殷先生的十六字题词,这其实也就道出了他借以奋斗终身的科学宗旨

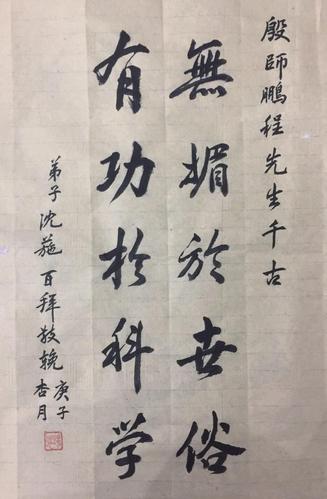

殷先生退休后过了几年,和师母去美国儿子家定居,与我时有书信来往。先生问问我的近况,我向先生师母请安和禀告。2000年的一次来信中附了一张与小孙女的合照,背面有殷先生的十六字题词:承师垂范,同舟共济,复兴中华,只争朝夕。信中告诫我:年纪已不轻,要抓紧时间,多做些工作,为复兴中华更尽一份力;要承继和发扬前辈大师(如卢鹤绂先生等)的未竟事业和治学风范。殷先生极其敬重卢先生,知我曾有幸经常得到卢先生的指教,则说我们都要以他为榜样;这层意思,殷先生在出国之前就一再提起。卢先生是学生和后辈的学习榜样,而殷先生也是仿效的楷模。殷先生兼具精深学问和非凡品格,同样令人肃然起敬。一幅挽词——无媚于世俗,有功于科学——表达我对殷师鹏程先生的深切缅怀和无限敬意。

敬书挽词,聊表笔者祭奠恩师之诚

最后,谨以心香一瓣,遥寄殷先生,祝愿老人家在天国安息、祥和!作为弟子,我当为业师“心丧三年”,祈祷无既。

本文作者沈葹是同济大学物理系教授。