一项涉及数百个纠缠原子的新实验检验了薛定谔对爱因斯坦、波多尔斯基和罗森经典思想实验的解释。

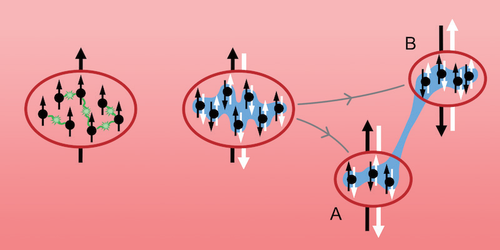

科尔西亚吉和他的同事借助数百个铷-87原子形成的两朵原子云的“赝自旋”检验了爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬。当捕获的原子表现为玻色-爱因斯坦凝聚体(左)时,研究人员就在它们之间构建相互作用,使其发生纠缠(中)。这种凝聚体释放后会形成两朵独立的原子云,而且这两朵原子云的赝自旋也处于纠缠状态(右)

科尔西亚吉和他的同事借助数百个铷-87原子形成的两朵原子云的“赝自旋”检验了爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬。当捕获的原子表现为玻色-爱因斯坦凝聚体(左)时,研究人员就在它们之间构建相互作用,使其发生纠缠(中)。这种凝聚体释放后会形成两朵独立的原子云,而且这两朵原子云的赝自旋也处于纠缠状态(右)

1935年,爱因斯坦(Einstein)、波多尔斯基(Podolsky)和罗森(Rosen)提出了一个观点(EPR佯谬),并声称由此可以推断出量子力学是对现实的不完备描述。EPR佯谬的基础是两个假设。第一,如果可以在不干扰物理系统本身的前提下明确地预测该系统某物理属性的值,那么就认为这种物理属性具有“实在性”——即便不作测量,这种物理属性也有确定的值。第二,物理过程产生的效应都有定域性,也即不能瞬时超距作用。之后,约翰 · 贝尔(John Bell)提出了一种方法从实验角度检验EPR佯谬的“定域实在论”假设,也即贝尔测试。自那之后,实验人员已经通过贝尔测试证明,对于由一些小粒子(如电子或光子)构成的系统,EPR佯谬不成立。现在,瑞士巴塞尔大学的保罗 · 科尔西亚吉(Paolo Colciaghi)和他的同事们检验了EPR佯谬对由数百个原子云组成的更大系统是否成立。他们的结论是,在由大量原子构成的介观系统中,EPR佯谬定域实在论的有效性存在疑问。

EPR佯谬研究的是由两个在空间上分离的粒子A和B组成的系统,且A和B有一些不可交换的可观测量对,比如它们的位置和动量。制备系统时,让A和B的位置呈正相关关系,而动量则呈负相关关系。可观测量之间的这种关系意味着,只要实验学家通过恰当的方法测量B粒子,应当就能得到A粒子位置或动量的确定值。重要的是,这个系统在制备时就做到了A粒子和B粒子“在空间上分离”,也就是说,测量B的行为不会对A造成任何扰动。

在定域实在论的前提下,EPR由此得到结论:A和B两个粒子的位置和动量同时确定下来。然而,这是量子力学禁止的,量子力学认为不可能同时明确位置和动量的值。为了解决这个矛盾,EPR提出量子力学不完备,真正完备的理论应当包含物理学家现在称之为“定域隐变量”的东西——不过,后来,贝尔测试排除了这种可能。

大多数贝尔测试的对象都是由单个粒子组成的粒子对,但科尔西亚吉和他的同事们使用了数百个铷-87原子的原子云。他们首先在陷阱中制备了单一玻色-爱因斯坦凝聚体,并设计出一种相互作用使得组成凝聚体的原子发生纠缠。一旦从陷阱中释放出来,玻色-爱因斯坦凝聚体就会膨胀成两朵相互纠缠的原子云,最远相隔100微米。要想检验EPR佯谬,就必须测量两个不可交换的可观测量。科尔西亚吉和他的同事们没有像爱因斯坦等人原本设想的那样测量位置和动量,而是测量了“赝自旋”——构成两能级系统的一对量子态,类似自旋。“赝自旋”由两个超精细能级定义,一个能级上的原子数减去另一个能级上的原子数,就得到了每朵原子云的赝自旋。测量第一个不可交换自旋可观测量,只需直接计算每个能级的原子数量。第二个与之互补的自旋可观测量则通过与之前计数的原子存在相互作用的脉冲测量。实际上,这类借助原子系综检验EPR佯谬的测试之前就已经使用过,但科尔西亚吉团队的实验与之前的测试有一个重要的区别:在科尔西亚吉团队的实验中,测量参数的选择——即测量两个不可交换自旋可观测量中的哪一个——是独立于各朵原子云确定的。这种独立性对于检验真正的EPR佯谬至关重要,因为如果不满足这种独立性,就无法排除系统本身的影响。

科尔西亚吉和同事先是在不使用脉冲的情况下测量B原子云的自旋,并依据测量结果推导出A原子云的自旋,得到理论推导结果。接着,他们又借助脉冲测量A和B原子云,得到实际测量结果。通过比较理论推导结果和实际测量结果之间的误差,科尔西亚吉团队就能探索EPR关联性。虽然这些误差的积不为零,但相对于实验中测量的海森堡不确定性积下限来说,这些误差的积确实很小。于是,EPR佯谬就得到了证实,因为A的不可交换自旋可观测量可以推导出来,而且结果精确度是用A的任何定域量子态都无法量化的。然而,如果这类关联性是在B处进行的测量以某种方式通过非经典手段影响A处的结果而产生的,那么这项涉及大量原子的实验就具备了相当的宏观性,这很有意思。

接着,科尔西亚吉团队对他们的实验作了一个非常有启迪作用的修正。1935年,薛定谔用著名的处于叠加态的猫的例子回应了EPR的观点。不太为人所知的是,薛定谔当时还设想了一种情况,即通过调整实验设置同时测量两个互补变量,“一个通过直接测量,另一个通过间接测量”。薛定谔深入思考了两个变量的值是否可以通过如此选择的测量实验设置精确确定下来(在测量结束之前,这种测量设置固定不变)。同时,他还提出疑问,如果确实能这样确定下来,那么这是否违背了量子力学?科尔西亚吉团队通过控制脉冲决定测量哪朵原子云的自旋,进而得以营造这样一种场景:测量过程中保持B原子云的测量设置固定不变,同时实验人员能够改变A原子云的测量设置。

研究人员证明,他们既可以直接测量A原子云一个变量的值,也可以通过测量B原子云间接推断出A原子云互补变量的值。此外,通过再次调整A原子云的测量设置,他们展示了如何恢复与B原子云测量结果之间的关联性。这说明,改变A原子云的测量设置并不会改变推导值(测量B原子云,根据结果间接推断出A原子云互补变量的值)的正确性。这一发现是否意味着,只要B原子云的测量设置固定,对A原子云的测量结果就具备某种现实性?至于直接测量变量的值,确定测量设置后,只要原子与脉冲发生了充分相互作用,这个系统就做好了充分准备,可以统计两个能级中的原子数量。那么,无论实验人员有没有真的计数,是否所有可能被计数的原子都已经处在那两个能级中了?实验的介观属性似乎强化了薛定谔的观点:一旦测量设置确定,在测量还未结束之前(因为还要对处于两个能级的原子作计数),可观测量的值就是固定的。

这些实验结果究竟有什么含义?我们还不完全清楚。要确认通过间接方法得到的A原子云可观测量的值是否正确,需要更深入的相互作用来改变测量设置,也就是要改变量子态。因此,两个自旋值在测量之前都已确定的命题并不违反测不准原理。另外,贝尔定理也不禁止这种情况,因为贝尔定理适用的是发生相互作用之前(测量设置确定之前)定义的变量。然而,正如薛定谔提出的那样,根据量子力学,通过测量B原子云间接得到可观测量的值之后,A系统似乎应该由波函数描述,而且,正如薛定谔所说,在这个波函数中,间接测量值是“完全清晰的”,而直接测量值是“完全不确定的”。另外,薛定谔还进一步质疑了同时测得位置x和动量p的值是否合理。他证明,如果可以同时测量这两个可观测量的值,那么x2+p2的值一定是奇整数——尽管x和p是连续的,因而显然可以不受这个条件的限制。上述种种问题目前仍然悬而未决,进一步作更加细致的检验或许能给出答案。

资料来源 Physics

——————

本文作者玛格丽特·里德(Margaret Reid)是澳大利亚斯威本科技大学量子科学与技术中心主任、教授。