最近,我在意大利的一次科学艺术展览会上看到了一些令人吃惊的形象,引起了我去思考什么是我们实际上看到的、什么是我们制造出来的奇幻的科学图像。

这种形象出现在热那亚科学节的一个名叫《爆炸》的展览会上。像这样的标题,不能不使人联想起著名的意大利电影美学家米歇尔安杰洛·安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)在1966年拍摄的一部同名电影(一部存在主义的惊险片)。在影片中,一个对生活已经厌倦的时装摄影师被卷入了一件谋杀疑案中。在一个令人震惊的场景中,这名摄影师把一张在公园里对一对情侣拍摄的快照加以放大,后来又将这张照片再度放大。在细粒放大(开始看到卤化银的晶体)的情况下,他看见了一个人和一支枪。难道他真的看见了这些东西吗?

电影《爆炸》是一种艺术,在我看来是安东尼奥尼最好的艺术作品之一。而《爆炸》展览会和附展的书,展示了高倍数放大下看到的真实事物的鲜明形象。然而“,形象”、“展示”和“真实”都是模糊不清的字眼,即使是对一个彻头彻尾的现实主义者来说也是如此,事情远不只是眼睛所接触到的那样的。

《爆炸》展出的是与以伊利萨·莫利纳里(Elisa Molinari)为首的意大利摩德纳国家表面纳米结构和生物系统中心关系密切的科学家们的作品。这些形象由一位名叫露西亚·科维(Lucia Covi)的优秀摄影师,用多种方式操控制作的,她本人曾受费利斯·弗兰克尔(Felice Frankel)作品的鼓舞(弗兰克尔是《美国科学家》杂志“观察专栏”的撰稿人)。

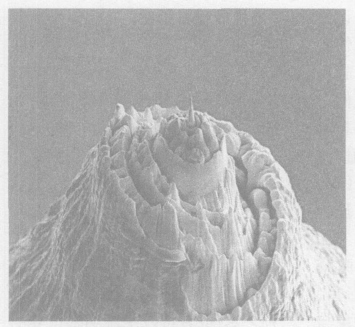

我们过去如此习惯于在照相软片上、而今是通过数字来观看照片,以致我们把这些极细微尺寸上的形象———近-场扫描光学显微镜的金尖顶的另一世界的山景(题图),本文提及的6幅图片请参见封三),或是硅晶体的衍射图案———看做是可能用某种显微镜拍摄的快照。然而它们并非是照片。它们是真实可靠的形象吗?都不是!但是,摄影者像任何人一样,都知道是谁冲洗出了她自己的胶卷,或用电子技术在计算机里拼凑出了一种形象。表现这些形象的基本真实性的过程,是通过对目标所作的某种干扰(通常是自然界中的电磁作用)来进行的。传感器将从样品上取得的信息转化成一种电子识别标志(经典照相术用的是化学干扰),这种识别标志通过处理和放大,最终变成纸上一系列黑色或彩色的点,呈现在你面前。从纸上反射出来的光线被视网膜转化成另一种电子信号,再由我们的大脑将这种信号加工成一种形象。多么漫长的过程!多么丰富的转化程序!

是真实的吗?

抽象的层面是给定的,为什么有些形象看起来似乎是“真实的”,而另一些则似乎是“另一个世界的”保尔·塞尚(Cézanne)*画的橘子用艺术的眼光看,就像一只拍摄下来的橘子一样真实。实际上,也许它比真实还要真实,因为它会引起人们的联想。塞尚画的橘子虽然是一个孤立的视觉物体,如果除去了它的球状体和我们知道它是一种艺术的认识,看上去可能是对一只橘子的一种“不太成功”的表现。

在皮克萨尔(Pixar)或梦幻作品(Dream Works)展览发出嗡嗡声的,装有空调和程控设备的房间里,还让我们看到了另外一些东西。如果意向(读作“利益”)是要让我们相信某种东西是真实的,现代动画片的这些绘制能手是能做到的。影片《完美风暴》中的大部分公海的画面,都是用计算机制作的。这些海上景像真是令人生畏!

《爆炸》展览中的图片并不想用它们的平凡属性来感动我们。虽然某些形象看起来是“真实的”,但大部分并非如此,例如图5中的金尖顶和图3中的纳米悬臂梁。有些图片则介于两者之间。

图2显示的是由铜、二氧化硅和硅构成的一块多层块状物的表面,其中含有一个用离子光束刻蚀成的精微的小孔。长方形的小孔被荫蔽得如此之好,以致它看起来似乎是真实的,然而光线从小孔的杂乱的边缘射出的方式,使人感到不合理。塞尚不拘泥于刻意追求放大他面前的那只橘子的不必要的逼真性,而是忠实于所有橘子的本质属性。他会说你根本就不必去作更好的艺术处理;安东尼奥尼也会这样说。

未经处理的电子形象没有颜色,只有灰色阴影部分之间的强度。波长的信息(颜色)可在以后传送,但展品中的大多数形象并没有用这种方法记录下来。然而它们还是显出了颜色。在选择颜色、色调和强度时,你就得马上作出艺术上的决断。

科学家为此项工作制作的软件所提供的选择,都是鲜艳夺目的色彩。令人遗憾的是,当按下一个电钮时,一项成熟试验的结果,以其模糊的解释(并非缺失)和真正的成就,看上去却像是上个世纪30年代《惊人的科幻小说》或翁贝托·埃可(Umberto Eco)的意大利连环漫画丛书的封面;而不是我们面前的形象。科维对科学家们说,越简单越好,还说一块带有柔和色彩的粉笔和棕色颜料的调色板,就管用了。一种年龄的视觉样式,是由我们心中的形象所设定的。看一看现在的《纽约时报》或《时尚》杂志上的广告,展现出来的是模糊不清的形象、立体派画家的合成照片和计算机绘制的图像。影片《爆炸》将主人公精神上的颓废置于高度时尚的世界之中,在这个世界中感觉只能通过图像得来。影片《爆炸》中的形象能塑造未来的风格吗?它们中的某些设计元素表现的是一种过去:氧化钖的纳米细丝(图6)会使人联想起古典中国画的美学规矩,引起人们一种像竹子一样的感觉,伴随着日本书法的张力。还有一幅杰克逊·波洛克(Jackson Polock)的滴画(drippainting)**,那是许多用来表现少量纳米细丝的艺术暗示。

纳米悬臂梁(图3)和显微镜下的金尖顶(图5)的黑-白形象,在我看来是不一样的。这些形象与外星人相近,带有经过被通体照明的柔和性,其中似乎隐藏着某种东西和像牙齿一样过于锋利的尖峰和脊梁。我觉得这些形象令人毛骨悚然,就像是恶梦中的(安东尼奥尼可能就采用过这些东西)。我觉得,现在是将这些或者其他类似的形象收进本世纪文艺风格词汇中去的好机会。

艺术或科学

这些图片是通过几种方法从它们的科学来源中分离出来的。首先,他们把很小的尺寸——500毫微米或1毫米的100万分之500,称为典型宽度。为了进行比较,一根小孩子的头发可有25000毫微米粗。这些物体被放大,在尺寸上是均匀的,其中有的为数毫微米粗,另一些为数微米(微米=1000毫微米)粗;媒体(展览会或书籍)的展示将这些图片推到一个粗略的尺度。这些形象也在精制纸上印制出来,整齐地加上框,并使之便于观看。所有这些处理,是吸引我们把这些展品作为艺术来鉴赏,而无意间却使参观者与真实的物体保持了距离。

但我们是“混沌”的鉴赏家,当我们观看这些图片时,人的所有连结着的神经通道是放松的。在乌戈·瓦尔布萨(Ugo Valbusa)等人用氩离子轰击过的玻璃表面(图1)时,我看到了沙丘。它恰好是蓝颜色。没有关系———这一形象已将我们送到了弗兰克·赫伯特(Frank Herbert)小说中的另一个星球,而我是在寻找山谷中Shai-Hullud的标记。金尖顶(图5)是一座数字巴别塔***,或一只婚礼蛋糕,也像是一个不规则的碎片组合和我曾经看到的一条小蠕虫咀嚼的电子显微镜图像。

是否可以将这些图片看作一种艺术?或者可以围绕纳米世界的形象编造出一些故事来?我认为是可以的。一种物体可以有多种用途,物质的和精神的。我们看到的形象是很美丽的,这种美丽可以用智慧的美加以完善。当科学家们对此进行冥思苦想时,我们就能看到物体表面中的这种智慧的美。美,正如康德(Kant)所说,存在于认识和想象的相互作用之中。

在艺术、小说和科学之间进行的神经活动,在视觉上纳入形象的形式特性,让它来愉悦我们或干扰我们,使各种联想松弛下来,去思考基本的微观结构和功能,思考科学家是如何觉察和创造出这种形象的———所有这一切都会使生活变得更加丰富多彩,使人更加具有理性。为了艺术,也可能正是为了科学。

———————————

*保尔·塞尚(Paul Cézanne),1839~1906,法国画家,后期印象派代表。

**滴画是一种任颜色滴下而不用画笔的抽象表现派画家的一种画法。

***巴别(Babel),《圣经》中的城市名,诺亚的后代拟在此建一座通天塔,上帝怒其狂妄,使建塔人操不同的语言,通天塔因此终未建成。

本文作者罗尔德·霍夫曼(RoaldHoffmann)为美国康乃尔大学教授。