跨越不同物种传播,然后又高度适应新宿主——这一进化过程在像COVID-19这样的大流行中扮演了何种角色?

严重急性呼吸综合征(SARS,由SARS-CoV病毒引起)疫情始于2002年的11月,持续了8个月,到次年7月基本结束。新型冠状病毒(SARS-CoV-2,简称新冠病毒)有着和SARS病毒高达80%相似度的基因序列,以及一个类似的故事开头,却走向迥然。后者在盛夏销声匿迹,而新型冠状病毒肺炎(COVID-19)不过是被湿热暂时拖延了些许步履——当然,即便略有迟滞,截至北京时间8月31日,全球累计确诊病例也已达2500多万——很多研究者表示它或许会在这个冬天掀起更大攻势的反扑。

很多人会提出这样的疑问:这两种冠状病毒为什么同源而殊途?新冠病毒之后的发展会呈现怎样的态势?

在很多研究者看来,新冠病毒很可能会逐步失去其致命的杀伤力,向人类妥协——就像它那些只会引发普通感冒的柔弱前辈们(229E、NL63、OC43及HKU1)那样。不过致命升级也未必不会发生,我们无法排除它进化为某种更烈性病毒的可能性。

病毒与宿主间关系的走向,取决于环境选择和进化力量之间复杂而微妙、难以预测的相互作用,这些相互作用决定了病毒及其宿主之间相互反应的方式。

正如悉尼大学的进化病毒学家爱德华 • 霍尔姆斯(Edward Holmes)所说的:“用进化理论去解释或预测生命演变,切忌一概而论,因为生物学上的细微差异都能决定进化的不同走向。”

跨物种传播难度很大

很多可怕的病毒都源起动物,然后跨物种进入人类群体:来自猩猩的HIV病毒,禽鸟和猪身上的流感病毒,蝙蝠体内的埃博拉病毒,等等。冠状病毒家族的血脉很可能就发端于蝙蝠那光怪陆离的病毒库。不过它们和人类之间往往还需要一个类似骆驼或穿山甲之类的中间宿主。当然,助新冠一臂之力的中间宿主的身份尚未盖棺论定。

实际上,跨越物种的传播并不容易实现,因为一种能在某个宿主身上生存繁衍的病毒必定是高度适应这一宿主的。进入宿主细胞前,病毒表面的特定分子必须能与细胞表面的某种受体相结合;进入之后,它必须能避开细胞内的免疫防御,然后控制宿主为其所用,复制新病毒。每个环节里的每个要素,都可能因宿主物种而异,所以病毒的高度适应往往令其只能死守原宿主,想做出改变换个寄宿目标,付出的代价或许会极其惨重。

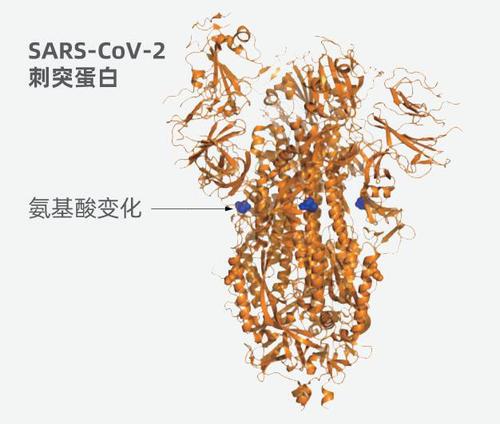

这也意味着,SARS-CoV-2在切换宿主的过程中,实现了关键基因的突变。一方面,控制刺突蛋白形状的基因突变了,变化后的形状刚好利于结合人类细胞表面的血管紧张素转换酶2(ACE2)受体蛋白。这帮助它们撬开了新宿主的家门;另一方面,突变让刺突蛋白更强韧,也使其两个亚基S1和S2的交界处存在多元切割位点。这两大变化(很可能均发生于病毒传播至人类之后)帮助它们更具传染性。

图中三处显示深色的位点即为已发生改变的亚基。这些改变或帮助刺突蛋白更强韧

英国格拉斯哥大学的病毒生态学家丹尼尔 • 斯特里克(Daniel Streicker)表示,这两步进化过程——先溢出,然后适应新宿主——可能是大多数病毒在转移宿主时的特征。在适应过程中,病毒往往会先经历一段“沉默期”,适应好了,一轮大暴发就来了。

斯特里克在研究蝙蝠的狂犬病时看到了他声称的两步进化。“因为狂犬病病毒已经在不同种类蝙蝠之间跳跃了很多次,所以它是研究新病毒进化的一个优质模型。”他和同事们研究了几十年来发生过宿主转移的狂犬病毒的基因序列。由于大种群相较小种群,种内遗传变异更多,因此通过测量样本的遗传多样性,研究者可以评估出病毒在任何一个给定时间段内的传播范围。

斯特里克等人研究的13种病毒株几乎没有一株可以做到即换即传播——在获得能帮助病毒更好适应新宿主的突变之前,它们需要“隐忍”数年甚至数十年。那些蛰伏期最短的病毒,往往是适应宿主所需的基因突变最少的病毒。

1890年1月发行的一份法国刊物的标题如此说道:每个人都患有流感

SARS-CoV-2在获得助其快速发展的关键突变——或许是多元切割位点的突变,或许其他还没被人类发现的突变——之前,很可能经历了一段漫长的潜伏期。

SARS-CoV-2的成功适应是一种“幸运”,要知道很多像它一样溢出至人类群体的病毒都在沉默中灭亡了(当然,它的适应对我们来说是天大的灾祸)。新西兰奥塔哥大学的进化病毒学家杰玛 • 吉格甘(Jemma Geoghegan)表示,已知有220~250种病毒可以感染人类,但仅一半左右(一个慷慨的估计)能真正展开人际传播,而且很多传播能力有限,闹不出什么动静。

可以更好,也可以更糟

完美适应了人类宿主的新冠病毒接下来会发展成什么样?

不少专家认可这样一种理论:病毒往往会在初始阶段损害宿主,然后逐渐发展为更加良性的共存。人们所知的许多病毒都是——对老宿主唯唯诺诺,只引起感冒这种无关痛痒的小毛病,却对新宿主重拳出击,动辄让你的肺严重受损,且不可逆。该理论还指出,越是在老宿主身上窝囊得不行的病毒,越有可能溢出至新物种,然后作威作福。

南非西开普大学的冠状病毒学家伯特拉姆 • 菲尔丁(Burtram Fielding)说道:“我相信病毒的致病性会降低。病原体的最终目的是繁殖,使自身发展壮大。任何过快杀死宿主的病原体都无法很好地生存繁衍。”

如果SARS-CoV-2顺应该理论,那么我们可以预期:随着时间推移,它的杀伤力将减弱,传播范围更广泛,致死或重伤的感染者数量更少。

根据菲尔丁的说法,这种越进化越温柔的情况曾在一个多世纪前的另一种人类冠状病毒OC43身上出现。OC43是现存的4种常见人类冠状病毒之一,普通感冒(有时会导致更严重的疾病)病例的1/3由它引起。菲尔丁等人指出OC43很可能是引发1890年的流感大流行的病原体。

科学家们无法求证菲尔丁的观点,因为没人保存了病毒样本。但是一些间接证据让这种说法看起来很合理:一方面,1890年大流行的感染者显然出现了神经系统症状——现在我们认为这明显是冠状病毒带来的典型症状;另一方面,比利时研究人员于2005年对OC43的基因组进行了测序,并将其与其他已知的冠状病毒做了比较,最终得出结论——它可能起源于某种牛病毒,然后于1890年左右跳入人们的视野;大流行结束后,它便以佛系姿态与人类共存。

不过部分进化生物学家不同意菲尔丁等人的理论。他们认为,随着越来越多人具备免疫能力,大流行不得不消退,并没有确凿证据表明20世纪的OC43有从高到低的毒力演变过程。而且即便OC43可以慢慢变得温柔,SARS-CoV-2也未必会遵循前辈的轨迹——既然它可以更温柔,那么它也可以更凶残——现代进化生物学理论和大量实验数据都在告诉我们病毒的毒力轨迹是难以预测的。

宾夕法尼亚州立大学的进化微生物学家安德鲁 • 雷德(Andrew Read)认为,要想理解为什么病毒的毒力变化难以预测,先要认识到为什么不同病毒存在毒力和传播能力的差异。

不同病毒存在毒力和传播能力的差异

传播能力越强的病毒越受自然选择青睐,因为越能传就代表越容易延续血脉。但“毒力越强,越容易搞死宿主,因此越不利于病毒传播”的论调是非常片面的。实际上很多杀伤力强悍的病原体依然活得潇潇洒洒,这说明它们的传播能力并没有被毒力限制。例如,引发霍乱的细菌可以通过排泄物传播,疟疾和黄热病的始作俑者在将宿主推到鬼门关后,依然能借助蚊子继续自己蹂躏人类的旅程——宿主死了,并不意味着病毒的传播就停止了。

相对而言,呼吸道病毒的生存繁衍比较仰赖宿主是不是还活着。因为它们的传播需要生命不息,呼吸不止,步履不停的人群不断彼此交流唾沫星子。虽然在某些情况下,高毒力可能会掣肘冠状病毒的扩张大计,但目前看来,降低自身毒力并不会给SARS-CoV-2带来什么进化优势,因为它不会为偶尔杀死人类的行为付出多少代价——新冠病毒最主要的传播渠道分布于还没出现症状或无症状的感染人群间。

此外,关于病毒毒力随时间推移减弱的实例记载不多,一个罕见的经典案例来自黏液瘤病毒。该病毒于20世纪50年代被人为地从南美引入澳大利亚,旨在控制入侵当地的欧洲野兔的数量。引入后的几十年间,黏液瘤病毒毒力减弱,其致死率从99.8%降至70%~95%的区间(之后再次上升)。但黏液瘤病毒只是个例。康奈尔大学的病毒学家科林 • 帕里什(Colin Parrish)指出,埃博拉病毒、寨卡病毒以及基孔肯雅病毒都未显示出在较短时间内毒力下降的迹象。

科学家引入黏液瘤病毒以控制兔患

更多人免疫,更大可能遏制疫情

2002—2003年的SARS,1918—1920年的流感,以及1957年、1968年和2009年的流感,它们能够消退并非出于毒力减弱的原因。以SARS为例,SARS病毒会令感染者很快发展为重症,这有利于医护人员在病毒传播失控之前就遏制住了疫情。美国凯斯西储大学的免疫学家马克 • 卡梅隆(Mark Cameron)说道:“SARS感染者的症状很快出现且严重,这对于病毒的识别和追踪,以及隔离防疫工作,都是大大有利的。”但在SARS-CoV-2这里,情况迥然不同,因为很多无症状者都在传播病毒。

另一方面,群体免疫也有助于减缓疫情。在1918年肆虐全球的H1N1流感病毒一直活动到20世纪50年代,其后代现在仍混迹人群之间。它之所以能于1918—1920年成为令全人类恐惧的魔鬼,而在之后的几十年间化身温和派病毒,一个重要原因便是——遭遇其首秀的人们几乎毫无免疫力,但随着疫情发展,大部分人群都获得了免疫。

我们不妨设想一个极端例子。特里普先生曾于1918年,也就是大流感最疯狂的年代,在感染H1N1后幸存了下来。彼时的他尚处中年。到了30年后的1948年,H1N1的某个后辈再度来袭。此时的特里普已是垂垂老者。按理来说,他最容易因流感病毒丧命,但30年前的免疫记忆为他保驾护航,成功地招架住了新病毒的攻势。像特里普这样的人很多,所以人群的免疫面积较大,病毒不容易再掀起风浪。

帕里什说道:“新冠病毒的2020年就仿佛H1N1的1918年,二者都在对它们完全陌生的人群中迅速传播。”但新冠疫情势必随着更多人感染,或接种疫苗而放慢脚步。他强调:“毫无疑问,只要有大量人群免疫,病毒就没法继续。”

一个重要问题是这种免疫能持续多久——是像天花那样一生一起走,还是像流感这般几个月就分手?在某种程度上,持续时长取决于疫苗是会诱导出永久性抗体反应,还是只能诱导临时性抗体反应;也取决于病毒是否还会发生变异,获得躲避疫苗抗体的能力——尽管冠状病毒累积突变的速度不如流感病毒,但我们无法排除这种变化的可能性。

资料来源knowablemagazine.org