在验光行业干了十年后,玛丽娜 · 苏(Marina Su)开始注意到,她在纽约市执业中碰到的小孩有点不寻常。他们中有更多人需要戴眼镜,而且岁数越来越小。这些儿童之中,不少人的父母拥有完美视力,他们对于儿女视力的下降困惑不已。坦率地说,苏也无法解释原因。

她在眼视光师学校里被教授的内容——美国教科书数十年来都是这么教的——是说,近视是一种遗传性疾病。父母一方是近视患者,孩子需要戴眼镜的概率会翻倍。父母双方都有近视的话,孩子的近视概率要乘以五。多年来,她确实诊断出许多拥有近视父母的近视儿童。她告诉我,他们的父母会叹着气承认道:“哦,不,不要让他们也成近视眼。”然而,有些情况在改变。一代儿童的视力突然不及他们的父母。苏记得当她见到越来越多视力不佳的年轻患者不知从哪里冒出来时,曾问过自己:“假如近视只是遗传病,那么为何这些小孩也得了近视?”

苏几年前在纽约市注意到的情形实际上一直在全球各地不断发生。在东亚和东南亚,这种转变最为剧烈,在半个多世纪的时间里,青少年中的近视患者比例已经从25%左右跃升到超过80%。在中国,近视的人随处可见。

多年来,许多专家对于亚洲不断上升的近视人口比例不屑一顾,只当作一种偏差。他们主张,亚洲人从遗传上来说容易成为近视眼,他们还对亚洲进行的近视研究方法吹毛求疵。但是,近视问题的范围扩大,变化的速度加快,终于变得无法否认。

在美国,21世纪初时,12岁至54岁的人口中,有42%的人是近视眼,而20世纪70年代时的数据为25%。尽管无法获取更近期的大规模调查数据,但是当我询问全美各地的眼科医生,他们是不是见到越来越多的近视儿童时,医生们的回答是“绝对是”“是的”“毫无疑问”。

在欧洲,青少年比起他们的父母或祖父母更可能需要戴近视眼镜。全球最低的近视率出现在非洲和南美洲的发展中国家。亚洲曾经被视为是异常值,现在却被认为是先兆。一项研究估计,假若目前的趋势继续下去,到2050年时,全球一半的人口都会是近视眼。

这个趋势的后果比佩戴眼镜的儿童数量激增更加可怕。近视眼患者到中年时容易受到青光眼和视网膜剥离等严重疾病的影响,这些病症进而可能引起永久失明。风险一开始很小,但随着近视度数增加,呈现指数增长。出现近视的岁数越小,未来前景越糟糕。2019年,美国眼科学会召集一个特别工作组来确认近视是一个紧迫的全球健康难题。正如约翰霍普金斯大学眼科学教授、美国眼科学会负责政府事务的医学理事迈克尔 · 雷普卡(Michael Repka)告诉我的:“你在努力阻截一场几十年后的失明流行病。”

这场引人注目的视力退化的原因也许看起来一目了然:你只需要环顾四周,见到无数小孩沉迷于手机、平板和笔记本电脑。而且,你不会是第一个得出以下结论的人:盯着距离面庞仅有几厘米远的东西看对于远距视觉有害。四百年前,德国天文学家约翰内斯 · 开普勒将他差劲的视力怪罪于他长时间扑在研究上的做法。历史上,英国医生发现,近视在牛津大学学生中比在军队新兵中常见得多。在“较为严格”的城镇学校中比在乡村学校中更为常见。一本19世纪后期的眼科手册甚至建议用更换生活环境、避免所有用眼的工作来治疗近视,“假如可以的话,去出海航行”。

到20世纪初,专家得出的观点是近视由“近距离工作”引起。“近距离工作”可能包括阅读和写作,或者在当下就包括看电视和浏览网页。在中国,大家对于近视已经变得十分警觉,希望通过社会变革来控制儿童近视问题。现在,小学三年级前的书面测试受到限制,电子游戏遭到约束。据报道,中国有一家小学在课桌上安装了金属杆,防止学生做功课时俯身过低。

这种观点的逻辑是,花费过多时间细看你面前的文本或图片,你的眼睛就会变得近视。“很久以前,人类是狩猎者和采集者。”加州湾区的一名眼视光师利昂德拉 · 荣(Liandra Jung)说。我们依赖敏锐的远距视觉来追踪猎物和找到成熟的水果。现在,我们的现代生活大多是在室内,涉及近距离的活动。“我们依靠美食外卖类手机应用来搜寻食物。”

这是令人满意的直觉性解释,但它证明起来的难度之大使人意外。“对于每一个显示近距离工作对近视有影响的研究,都有另一个研究给出不同结论。”加州圣布鲁诺的一位眼视光师托马斯 · 阿勒(Thomas Aller)说道。把在书本或屏幕前花费的小时数相加,似乎也无法解释近视的开始和加深。

一些理论已经急匆匆地要来填补这片令人困惑的空白。也许研究中的数据是错的——受试者没有准确记录下他们的近距离工作小时数。也许,近距离工作的总时长和工作中途有没有短暂休息相比起来没那么重要。也许,并非近距离工作本身毁了眼睛,问题出在它剥夺了儿童的户外活动时间。为户外活动重要性而争辩的科学家进一步细分为两大阵营:一派相信灿烂的阳光促进眼睛的适当发育,另一派相信开阔的空间促进眼睛发育。

现代生活的某些方面在摧毁我们望见远处的能力,但到底是哪些方面呢?

提出这个问题,会让你陷入错综复杂的科学竞争——当我向加州大学伯克利分校的视光学教授克里斯汀 · 怀尔德索伊特(Christine Wildsoet)询问这些近视理论在生物学上的合理性时,就发生了这种事。在两小时的时间里,她反复暂停,指出下一部分存在争议。“我吃不准我们说到哪个争论。”她在某个时候说道。但她也指出,这些理论本质上是同一枚硬币的正反两面:任何一个做了过多近距离工作的人也没有在户外度过多少时间。无论哪个理论属实,对于什么对儿童视力最好的问题,你都能得出相同的实用结论:花更少时间弯腰坐在屏幕前,花更多时间在户外活动上。

到如今,科学家已经超越“近视纯粹是遗传病”的错误假设。“近视纯粹是遗传病”的观点在20世纪60年代确立地位,并且在学术界中坚守了数十年,当时对双胞胎的研究表明同卵双胞胎和异卵双胞胎相比,拥有更相近的近视模式。DNA确实在近视中起到作用,但这儿的诡谲因素是,同卵双胞胎不只是共享相同的基因,他们也暴露在许多相同的环境刺激之下。

眼镜、隐形眼镜和激光手术都有助于近视人群看得更清楚。但这些手段都未纠正近视的底层解剖缺陷。健康的眼球的形状几乎像个球体,但近视者的眼球更像橄榄。为了减缓近视的加深,我们得要阻止眼球的拉长才行。

我们早已知道该怎么做。减缓近视加深的治疗手段——叫作“近视控制”或“近视管理”——早已存在。它们只是在美国还未被广泛知晓。

在过去二十年里,眼科医生——主要在亚洲——已经发现特殊的镜片和滴眼液能够减缓儿童的近视加深。一位在北京长大的近视研究者刘悦告诉我,她最早在十几岁时对近视产生兴趣,当时她在重点学校里见到同班同学接连戴上眼镜。她记得自己在那种激烈竞争的学习环境下,从早上六点半到晚上十点的时间全都在做功课,事实上一直待在室内。等到她念完大学时,几乎她的全部同学都需要戴眼镜,她也不例外。

多年后,当她在中国开始担任眼科医师时,她见到许多佩戴角膜塑形镜的年轻病人,那是一种夜间佩戴的接触式镜片,也叫作OK镜,通过对眼球角膜的塑形,能够暂时改变光线进入眼球的路径,从而在日间改善视力。刘悦通过轶事性记录注意到,那些OK镜佩戴者在日后似乎比佩戴眼镜的人拥有更好的视力。可不可能是OK镜的长期使用以某种方式防止眼球的拉长,从而阻止近视的加深?结果,亚洲各地的其他科学家和医生都注意到相同的趋势。2004年,香港进行的一项OK镜随机对照研究证实了刘悦的直觉。

刘悦那时已经迁居美国,不久后就开始在加州大学伯克利分校攻读视觉科学博士,研究近视。她回忆说,她的同班同学在对付一些听上去就稀奇的研究主题,譬如基因疗法和视网膜移植,他们纳闷她为何在研究“一些如此无聊的东西”。刘悦最后进入怀尔德索伊特的实验室,在那儿研究小鸡眼睛的近视发展。

在人类中,大多数婴儿出生时都是远视眼。我们的眼睛一开始有点眼轴过短,它们在儿童期生长到正确长度,然后停止生长。这个过程在数百万年的进化中已经被精细地调整过。但是,当环境信号与眼球随着进化而预期获得的信号不匹配——无论是由于太多的近距离工作,没有足够的户外活动时间,还是二者的组合,抑或另一种因素——眼球继续生长。这个过程是不可逆的。“你无法让变长的眼球再变短。”刘悦说。但是,你能够通过抵消这些错误信号来阻碍生长,这正是近视控制旨在完成的事。

刘悦拿到博士学位后,成为加州大学伯克利分校的一名教授,开始构想一家近视控制诊所。它会是美国第一家近视控制诊所,能成为科研和实践中间的桥梁。那时候,她得知中国有许多医生早已成功地使用OK镜来进行近视控制。

学校管理方对此满腹狐疑。刘悦说,临床研究主任不明白这家诊所会怎样让视光学院的学生获益,也不知道它如何才能吸引到足够多的患者,使得办诊所在财务上值得一做。但在2013年,刘悦还是建立了诊所,由她一人来运营。她开始于周日在借来的检查室里接待患者,拿不到额外薪酬,也不用放弃她原本的任何教学或临床职责。数月后,她的门诊排期就全满了。现在,伯克利近视控制诊所每周营业4天,拥有1 000名现症患者——其中有些人在湾区的忙碌车流中驱车数小时赶到诊所。刘悦是学校中预料诊所会取得极大成功的唯一一人。莱昂德拉 · 荣(Liandra Jung)——她也是加州大学伯克利分校的一名临床助理教授——告诉我,刘悦对于近视控制最新疗法的了解使得她感觉刘悦像是“来自未来”一样。

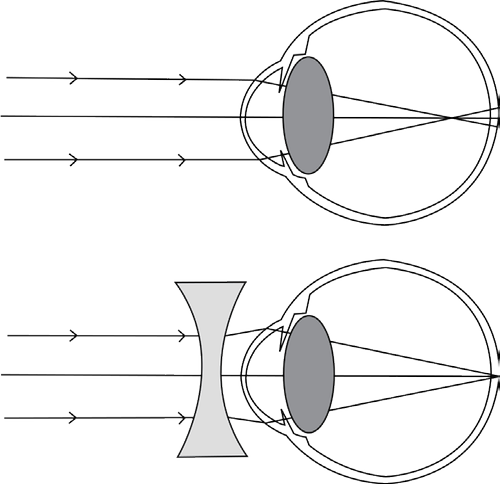

凹透镜矫正视力示意图

2022年春天的某个周六,当我在早上8点到达诊所,这个时间校园的其他地方依然静悄悄,但那儿早已有好多视光专业学生和医师,他们在诊所里工作,作为培训的一部分。刘悦的个子娇小,一头波浪发,以可怕的高效率穿梭在诊所中。这一刻,她在检查眼睛;下一刻,她在跟一对父母讲话,他们儿子的隐形眼镜存货不见了;再下一刻,她在提醒员工处理出故障的打印机。

这家诊所提供三种不同的疗法:OK镜片、软式多焦隐形眼镜和阿托品滴眼液。前两种疗法都是通过调节光线进入眼球的方式,产生一个信号让眼球停止拉长来发挥作用。相比之下,阿托品滴眼液是一种药物,低剂量使用时似乎能以化学方式改变眼球的生长通路。阿托品也能扩大瞳孔,传说克娄巴特拉用它来让她的眼睛更加美丽动人。这些疗法减缓近视加深,平均而言能达到大约50%的程度。最初确认这些疗法有效的临床试验主要在亚洲进行。2021年,美国眼视光师协会的循证委员会发表了一份报告,建议协会会员如何使用近视控制疗法。然而,直到近些年,这些疗法尚无一种被美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于近视控制。任何一名眼视光师想要提供这些疗法的话,不得不采取标示外使用。任何一个想要使用那些疗法的患者得要找对医生。

刘悦的诊所在湾区取得早期成功并非巧合,因为湾区有大量亚裔人口。我对话过的全美多座城市的眼科医生都说,过来要求进行近视控制的,通常都是亚裔父母。我在诊所碰到的患者父母大多是亚裔,而在那个周六,尤其是华人居多——这些说着普通话的第一代移民在刘悦亲自到诊所的日子里找到刘悦来看病。他们中的许多人从其他移民或身在亚洲的朋友那儿听说近视控制。乔治 · 蔡(George Tsai)有个8岁大的儿子在诊所里接受OK镜约诊,他告诉我,他的妻子在中国长大,通过微信获知了近视控制。

刘悦有一支备用手机,她用这支手机来管理三个微信群,群里面是北美各地的父母,他们的小孩都在进行近视控制。无论日夜,各种问题如洪水般涌入。“每天早上我的第一件事是看这些微信群。谁丢了镜片?谁有红眼症?谁有其他问题?”她说,“在我睡觉之前,再一次看微信群。”她和一位患者的父母建立了第一个微信群,当群成员数达到微信容许的最大值后,他们创建了第二个微信群,然后是第三个微信群。这三个微信群现在共有1 500个成员。

刘悦告诉我,一般而言,亚裔父母往往动机更强,因为近视“在亚洲文化中更多地被认知或承认为一种疾病”。我作为华人移民的孩子,亲身体会过这一点。我上小学时,我母亲为了我变坏的视力而苦恼忧虑,会经常告诫我,把我的铅笔盒竖起来,测量我的头部与书桌之间的距离。她也让我做中国的眼保健操,我在写这篇报道的过程中,最终获知眼保健操毫无用处,也证明了我当时观点的正确。那时是20世纪90年代后期,当时对于近视加深确实是没什么好做的。但是,我在伯克利诊所里遇见的父母中,我看到了我曾在自己父母身上见到过的一模一样的坚定决心。他们舍弃原本的生活,来到一个陌生的国家,如今他们在这儿希望把现代科学所能给予的任何优势、任何长处都赠予他们的小孩。

收入中位数很高的湾区成为近视控制的一片沃土,另有一个原因:近视控制的疗法很昂贵。我在诊所遇到的许多父母都是工程师或医生。在伯克利诊所,OK镜疗法的一副眼镜花费超过450美元,初次装配要1 600美元,这还不包括一年内多次后续约诊的费用。软式多焦隐形眼镜的费用从一年几百美元到超过1 000美元不等。一年的阿托品滴眼液花费是数百美元。小孩的近视控制一般要持续到他们十六七岁或者二十岁出头。视力保险并不涵盖任何这类疗法。

多在户外玩耍或能降低儿童近视概率

现在,视力保健的跨国公司将近视控制视为一块炙手可热的潜在市场。他们正在相互竞争,争取FDA批准新镜片和阿托品改良配方,那样就能当作专利药——而不是更廉价的学名药——出售。商业论证显而易见:假如到2050年时全球一半人口都是近视眼,那就是庞大的未来顾客群体。“你有多常碰到这样的良机,能对一个会影响1/2人口的病症带来影响?据我所知,整个星球上找不到别的这种机会。”SightGlass Vision公司的前任首席医学官乔 · 拉蓬(Joe Rappon)说道,该公司是一家位于加州的小公司,他们的近视控制技术获得视力保健领域巨头库博光学和依视路的联合收购。

2019年11月,FDA为美国第一种——目前也是唯一一种——旨在减缓近视加深的疗法开了绿灯,那是库博光学的一种名叫MiSight的软式隐形眼镜。然而,更多疗法在美国处于试验中,其中包括多类通过调节光线进入眼球的路径来减缓眼球生长的眼镜。一些产品已经在欧洲和加拿大上市。

“一旦那些眼镜在美国获得批准,那会开启近视管理的闸门。”伊利诺伊州迪尔菲尔德的一位眼视光师巴里 · 艾登(Barry Eiden)告诉我。他解释说,你能越早开始减缓儿童近视的加深,效果就越好,但父母有时面对给年幼儿童的眼睛里滴入药物或放入镜片的想法犹豫不决。对于眼镜,他们就没有那样的顾虑。

刘悦告诉我,她希望FDA的批准在未来会鞭策视力保险项目涵盖近视控制,至少是部分地涵盖,从而使得更多父母能够负担近视控制疗法。同时,库博光学早已加快MiSight的营销。它所瞄准的对象完全就是你预料中的那类父母:我住在纽约市布鲁克林的公园坡社区,你在那儿经常能看到坐在售价在1 000美元以上的婴儿推车里的幼童,那儿的一家验光店最近就挂出大大的MiSight广告横幅,上面印着两个微笑的儿童。旧金山市中心的一名眼视光师告诉我,见过MiSight广告的父母现在纷纷到她的诊所,直接报出名字要用这款产品。近视控制的口口相传时代正在结束,大规模广告的时代正在开始。

在验光行业里,近视控制常常被拿来与牙套进行比较——中上阶级的父母想要让他们的孩子获得最好的东西,他们会为另一个疗法乖乖地支付数千美元。这种比较在另一个方面感觉也很恰当。牙套也是一种相对现代苦恼的解决手段。人类学家曾惊叹地发现穴居人的牙齿笔直得令人难以置信。在考古学记录中,歪歪斜斜的牙齿只有当我们的祖先从咀嚼生肉和蔬果转变为食用烹煮和加工过的谷物时才出现。现在,我们的下颚因为不怎么使用而越来越小,越来越弱,我们的牙齿就更加拥挤和歪斜。今时今日,牙套是我们翻新这些对于当代生活适应不良的躯体部位的办法。

我们可能不会知道整天注视屏幕、在室内花费这么多时间的生活具体是如何影响我们的,也不知道哪种生活方式造成更多破坏,但我们确实知道的是,近视显然是生活方式与我们的生物学构造不一致带来的后果。我对话过的所有眼视光师都说,他们尝试推行更佳的用眼习惯,譬如控制看屏幕的时间和多在户外玩耍。但这些举措的作用仅此而已。如今,从青少年手上拿走手机和给一个幼儿喂食远古狩猎采集者的生食饮食相比,前者也许并没有更切合实际。

所以,对于我们之中那些能负担费用的人来说,这就是我们最终落得的处境:每天往我们的眼睛里添加化学物质,将一片片塑料放入我们的眼睛内,希望借此能哄骗眼球,让它们恢复到自然状态。

资料来源 The Atlantic

——————

本文作者莎拉 · 张(Sarah Zhang)是一名科学记者,主要报道方向为科学与健康