新研究揭开了人类意识的面纱,证明人类的自由意志的确存在——但和我们想的不一样,他们的发现令人不安。

纵观历史,凡人试图探究灵魂深处的努力都会被视为傲慢。莎士比亚在《哈姆雷特》里有力地表达了这一观点,他对那些“要揭示我内心奥秘”的人大发雷霆。他指责罗森克兰茨和吉尔登斯顿试图把他当作某种乐器来演奏,而不是把他当作一个人。他斥责道:“你们让我觉得自己是多么微不足道。”

如今,再没有这样的禁忌。哈姆雷特把自己比喻成“这个小器官”,但现在我们通过研究一个真正的器官——大脑——来解剖自我。神经科学家正在挑战一个根深蒂固的想法,即内心深处的东西只有自己才能看到。

弗朗西斯·克里克研究所举办了一场新展览,名为“你好,大脑!”。这个活泼的名字鲜明地体现了研究所人员如何以不同的方式揭示心灵的奥秘。

克里克研究所的研究人员发现,老鼠的大脑在怀孕期间会发生变化。这表明母性本能不仅仅是一种精神召唤,还是一种神经化学的命令。另一个实验室对老鼠的研究支持了新兴的科学共识,即我们产生幻觉的频率比我们想象的要高得多。其他克里克研究所的科学家研究了鸟类如何在睡眠中学习新歌,这表明无意识活动对学习和记忆巩固的作用比我们通常认为的更重要。

这确实令人着迷,但不要被展览上这些以轻松语调呈现的发现迷惑。正如《好家伙》中的黑帮分子亨利·希尔说的,“凶手总是面带微笑”。这些精彩的发现可能会摧毁我们对于自己是谁,以及我们是什么的宝贵信念。可以称之为存在主义的思想流失:我们对大脑了解得越多,那些令我们感到安心的观点就越会土崩瓦解。

解剖自我:《德伊曼医生的解剖课》,伦勃朗,1656年

我们古老的(有些人可能会说是天真的)人性观长期以来一直坚持以下三个信条。第一,我们是自己选择和行动的发起者。我们不是提线木偶,而是负有责任的自由主体,能够在世界上决定自己的路。第二,人类是特殊的,不同于其他动物。第三,我们假设,至少在大多数时候,我们的感知准确地反映了世界的真实状况。

意识的科学研究对这三个信条都提出了质疑。以我们的自由意志为例。发现母亲的大脑在怀孕期间发生变化应该不足为奇。将我们的情绪和行为归因于荷尔蒙也已经成为新的常识。但是,我们的思想和行动是大脑活动的直接结果,这种说法仍是令人不安的。如果“是我的大脑让我这么做的”,那么我在什么意义上能控制自己?

克里克研究所的许多研究似乎表明,大脑是一种机器,我们只是在执行它的命令。有个实验室正在逐个细胞地创建脑回路模型,就好像在拼一个巨大的乐高积木。另一个团队已经构建了果蝇大脑的完整图像,这表明有朝一日我们也可以对自己的复杂脑回路做同样的事情。克里克研究所对阿尔茨海默病的研究严肃地提醒了我们,我们的认知能力完全依赖于健康、功能正常的大脑。一旦大脑崩溃,我们也会随之崩溃。

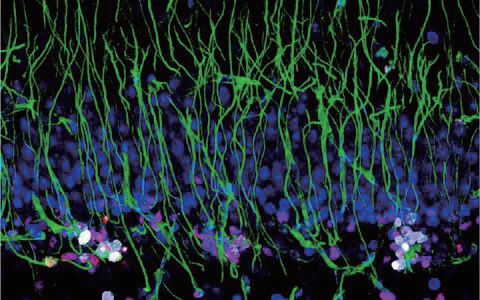

知识之树:在小脑皮层发现的浦肯野细胞

上述大部分研究都是基于对鸟类、老鼠和苍蝇的研究,这一事实表明,除了需要将人类与实验性的健康风险隔离之外,我们不再认为人类与其他动物有着根本的区别。我们研究动物的大脑是因为它们能告诉我们有关人类大脑的信息。但是,如果人类和其他动物之间的差距没那么大,这是否意味着我们应该降低人类生命的价值,或者更加尊重其他物种的生命?无论哪种情况,我们建立道德宇宙的物种等级制度都受到了挑战。

也许最令人不安的是,我们甚至没法感知真实的世界。几个世纪以来,我们已经知道,世界呈现出何种面貌是由我们的感觉器官决定的,而不是由世界本身。例如,草的绿色是由我们的视觉系统生成的。但最近的研究甚至走得更远。我们的大脑不仅仅给我们的感知上色,它们实际上构建了感知。大脑不是被动的感知接收器,而是“预测机器”。它看到期望看到的东西,听到期望听到的声音。

可以这样理解。我们倾向于认为我们的大脑就像是摄像机,记录着世界。事实上,它们更像是投影仪,创造了我们的现实。当然,会有数据输入。但是,这些数据是用于帮助训练投影仪,使其变得更好,并在投射没有包括某些关键内容时发出警告。这就是为什么我们经常忽视与我们生存不直接相关的东西,比如我们每天经过的建筑物的特征。

这样的研究可以更好地解释精神病,并且得出一个令人惊异的结论,即幻听者与其他人并没有太大的不同。我们所有人的脑子里都有声音。一个新兴的理论认为,唯一的区别在于,有些人觉得这些声音来自自己之外的某人。这个错误非常容易理解。如果我们大多数时间感知到的是大脑的投射,那么一旦大脑投射出错,我们就会感知到并不存在的东西。

总的来说,这些发现将意识本身的概念缩小到一个更适度的范畴。意识通常被认为是存在的最高状态,使我们有别于野兽。对于像17世纪法国哲学家勒内·笛卡尔这样的人来说,我们的意识意味着我们是不朽的、不可分割的、非物质的灵魂。我们不是我们的身体,而是我们的心灵,对世界有着独特而统一的看法。

时至今日,科学给予我们的心灵形象,以及随之而来的自我形象,要混乱得多。我们不是什么非物质的灵魂,而只是动物。物质的大脑承担了大部分思考的工作。更重要的是,大脑并不是简单、统一的经验体验中心。它们以并行的方式运行着各种事务。通常情况下,不仅仅是左半球不知道右半球在做什么,各种各样的事情都在进行中,而没有任何一件事被意识感知。

16世纪脑外科手术插图

把所有这些放在一起,我们很可能会担心,克里克研究所愉快地邀请“你好,大脑!”,也将使我们不得不说“再见,自我”。脑科学已经彻底粉碎了我们的幻想,我们不得不接受这样一个事实:我们只不过是生物机器,也许比老鼠和鸟更复杂一些,但仍然只不过是另一种动物。

尽管人类可能会从些许谦卑之中获得一些收益,但是得出科学剥夺了我们所珍视的一切的结论却是错误的。人们倾向于将人性基本构成的相关科学发现理解为,我们“只不过”或“仅仅是”科学所解释的那些基本物理过程。认定只有在最基本物理层面上存在的东西才是真实的,这是一个哲学错误。例如,分解一首音乐,你会发现其中不过是一系列音符。但是,贝多芬晚期弦乐四重奏的声音与工作日高峰时段的汽车噪音是完全不同的。

同样,当我们深入大脑时,我们能找到的只是神经元的放电、血液的泵送,以及荷尔蒙的循环。但它们所引发的东西仍然是非常了不起的。你可以阅读和理解这样的想法,这就表明你仅仅是一种生物计算机的说法是多么误导人。

这就是为什么我们无须担心我们和动物王国的其他成员之间没有根本的差异。当然,我们的相似之处意味着我们不应该对它们的福祉漠不关心,应该结束部分残酷的养殖产业。但是,所有动物都拥有基本相同的生理机制,这并不意味着它们基本上是相同的。最重要的是,只有人类能够以超越遗传本能的方式来引导自己的生活。我们可以选择不生育后代,不食用祖先吃过的东西,选择其他同类甚至没有想到过的生活方式。

这些都是可能的,因为尽管其他许多生物也有意识,但我们对自身意识的意识是无与伦比的。我们可以反思自己的感知,质疑自己的动机,甚至检查自己的大脑。

担心我们没法感知世界本身也是不必要的。尽管我们所感知的很多东西确实是一种投射,但除非它是一种基本准确的投射,否则我们无法长久生存下来。如果一种生物会将悬崖投射成平坦的田野,那么它是没法生存下去的,也没法遗传自己的基因。即使是我们赋予了这个世界颜色、质地、气味和声音,这些东西也必须与它的真实状态有某种对应关系。例如,一块黄油是美味还是酸腐会告诉我们它是不是新鲜。

成年小鼠海马神经干细胞的高倍放大

我们是否有自由意志可能仍然是科学研究心灵时提出的最困难和最令人不安的问题。如果所谓的“自由意志”是指一种独立于大脑和身体的,产生选择的神奇力量,那么我们肯定没有。如果指的是我们有能力为自己做出选择,那么我们显然有。只不过,做出选择的“我”是一个没有中央控制器的复杂生物系统。

这可能会是一个难以理解的概念。因为我们被这样的想法诱惑:一个简单的、奇妙的内在自我,与身体分离。例如,“是我的大脑让我这么做”这句话本身就预设了“我”和“我的大脑”之间的区别。但是,你的大脑不仅是你的一部分,更是你最重要的部分。我们应该感到高兴,而不是担心,我们的大脑在决定我们的行为方面扮演了主要角色。如果不是大脑,那还会是什么呢?

关于人类意识,仍然有许多东西是神秘未知的。但现在,是时候摆脱哈姆雷特式的恐惧了,不要再害怕揭示它的秘密会威胁到人性。你离开克里克研究所展览的时候,还是和走进来时一样非凡。不同之处只在于,你对自己为什么如此非凡更清楚了。正是这种从外部看待自己的能力,使得我们人类如此独特不凡。

资料来源 The Telegraph

——————————

本文作者朱利安·巴吉尼(Julian Baggini)是一位科学作家,最新著作是《如何像哲学家一样思考》