内容提要

1. 丹人是龙人吗?科学家通过古蛋白分析锁定了“澎湖一号”颌骨化石主人的身份,即一名生活于至少一万年前的男性丹尼索瓦人,澎湖一号自然也成了迄今经遗传鉴定的最完整丹人化石标本。有人认为,这一发现佐证了丹人可能属于“龙人”的理论。新进展发表于4月10日的《科学》杂志。

2. 代糖不如糖的机制。2025年3月《自然-代谢》(Nature Metabolism)杂志的相关研究揭示了人体吃完代糖后比摄入糖更饿的机制。

3. 干细胞治疗新进展。一名因遭受严重脊髓损伤而颈部以下瘫痪的日本男性在注射移植了约200万个神经前体细胞后,不仅能独自站立,还开始重新学走路了。共4名患者参与了此次干细胞注射试验,研究人员强调临床效果有待进一步验证。

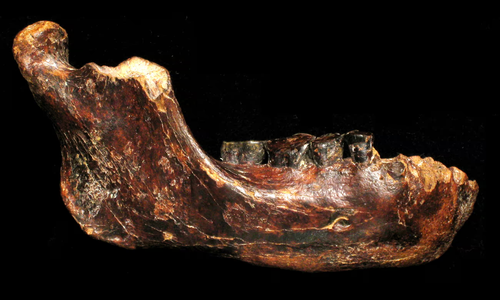

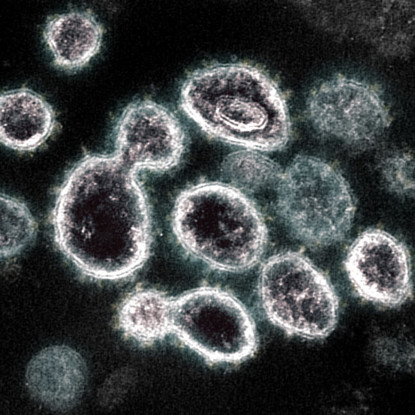

落入台湾海峡的丹尼索瓦人下颌骨

20多年前,中国台湾的渔民在距离台湾岛西海岸约25公里外的澎湖水道区域打捞出一块下颌骨化石,化石随后被命名为“澎湖一号”(Penghu 1)。如今,科学家通过古蛋白分析锁定了遗骨主人的身份,即一名生活于至少一万年前的男性丹尼索瓦人(简称丹人)。澎湖一号自然也成了迄今经遗传鉴定的最完整丹人化石标本。该新进展发表于4月10日的《科学》杂志。

论文作者之一、哥本哈根大学教授恩里科·卡佩里尼(Enrico Cappellini)表示,过去在青藏高原发现的丹人下颌骨能拼凑出些许面貌轮廓,我们判断这些古人类似乎拥有粗壮突出的下颌和硕大强健的牙齿;现在,新化石进一步深化了丹人的相貌特点。

“这是重大进展,我们掌握的图像越发丰富了,未来若能发现头骨或其他身体部位的遗骸,那就更是妙哉!”

经测定,在澎湖一号化石形成的时期,其所在区域是位于海平面上方的陆地。这表明,这名东望台湾岛的丹人要么停留于1万~7万年前的冰期,要么来自13万~19万年前的冰期。

这里需要指出,由于化石浸泡海中太久,研究团队没能通过碳-14或铀测年法等传统方法完成可靠的年代测定;此外,DNA提取也失败了。但如前文所述,古蛋白质组学技术成为了研究突破口。针对从骨粉和牙釉质处获得的蛋白,卡佩里尼等人开展分析,并基于多处蛋白变异确定了丹尼索瓦人谱系。

我们知道,对多元环境的非凡适应力是丹人的标签。从极度严寒的西伯利亚到极高海拔的青藏高原,再到温暖潮湿的东南亚,以及眼下新标记的台湾海峡,面对地理位置与气候条件的巨大跨度,丹人颇有“智人去哪我去哪”的气度。

在部分专家看来,新发现进一步佐证了丹尼索瓦人可能属于“龙人”(Homo longi)的理论。龙人的完整头骨化石出土于中国东北。伦敦自然博物馆的克里斯·斯特林格(Chris Stringer)教授说道:“未来我们可能要搞清楚,究竟将龙人归于丹尼索瓦人,还是把丹尼索瓦人改称为龙人。”

资料来源:

Jawbone fossil builds richer image of ancient Denisovans

想通过代糖追求低热量?结果可能适得其反……

最新研究表明,常见人造甜味剂三氯蔗糖(俗称蔗糖素)可能非但不能抑制人体对甜食的渴望,反而会刺激食欲;饮用含三氯蔗糖饮料的志愿者普遍体验到更强的饥饿感,其脑部食欲相关区域的活动显著增强。

随着全世界人民更深刻了解到糖的健康风险,对人工甜味剂的使用越发频繁。此类添加剂虽赋予食品饮料以甜味且几乎不含热量,却也藏有新的健康风险。实际上,在3月《自然-代谢》(Nature Metabolism)杂志报道上述新发现之前,已有多项动物实验及小规模人体研究都给出了同样结果。

新研究作者之一、南加州大学内分泌学家凯瑟琳·佩奇(Kathleen Page)与同事招募了75名年龄在18岁至35岁的成年人参与实验,要求他们在结束一整夜的禁食后空腹饮用含三氯蔗糖的饮料或含糖饮料或纯水,并于饮用前后分别自评饥饿程度;研究团队也会同步监测饮用后35分钟内的脑部血流量情况——这是反映神经活动水平的指标。

佩奇等人发现,摄入三氯蔗糖饮料后,下丘脑(饥饿相关脑区)的血流量平均增加约3%;对于纯水或含糖饮料饮用者,下丘脑血流量减少约6%。根据参与者的报告,饮用三氯蔗糖饮料带来的饥饿感是含糖饮料的3倍。

佩奇指出,三氯蔗糖不同于糖分,无法触发胰岛素和GLP-1(胰高血糖素样肽-1)的释放,这些激素能告知大脑“进食正在发生”。“若缺失此类信号,饥饿感就会持续存在。三氯蔗糖导致大脑认知失调——虽然尝到甜味,却未接收到饱腹信号——随着时间推移,人们对甜食的渴望可能因此强化。”

资料来源:

Common artificial sweetener makes you three times hungrier than sugar

脊髓干细胞移植让瘫痪者站了起来

一名因遭受严重脊髓损伤而颈部以下瘫痪的日本男性曾被医生断言“此生再也站不起来”。不过眼下的他不仅能独自站立,还开始重新学走路了。

这是医学奇迹吗?

日本庆应义塾大学的干细胞科学家冈野荣之(Hideyuki Okano)与骨科医生中村雅哉(Masaya Nakamura)表示:这是干细胞疗法的胜利!

据介绍,冈野和中村领衔的研究团队向4名完全瘫痪患者的脊髓损伤部位各注射移植了约200万个神经前体细胞,这些细胞源自捐赠者提供的诱导多能干细胞(或称iPS细胞,是一种经重编程后具备胚胎干细胞特性的成体细胞),能分化为神经元和神经胶质细胞。

参与试验的4人皆为男性,且都在受伤后2~4周内接受了治疗,并配合使用免疫抑制剂以防排异反应长达6个月。

一年后,研究团队采用美国脊髓损伤协会损伤量表(AIS)评估进展,该量表将损伤情况划分为5个级别,最严重的A级代表完全瘫痪,最高的E级代表功能正常。

4名患者最初都被判定为A级。而干细胞注射移植大大改变了他们的状况:其中一人(文章开头介绍的那位)神奇地升至D级,能独自站立,现正积极接受步行训练;另一人改善至C级,恢复了部分肢体活动;其他两名患者虽仍处于A级,但也获得了些许运动功能提升,例如能做到自主进食——这显然是对生活质量的显著提升。

针对一名患者的核磁共振成像揭示了康复的机制:受损的脊髓区域在一年内被新生组织填充。

东京大学专家绪方彻(Toru Ogata)分析称:“移植细胞很可能成功存活并促进了神经再生。”

尽管成果非凡,日本科学家仍保持谨慎。毕竟该项目仅招募4名患者,样本量非常有限,不足以评判确切疗效。当然,将结果归因于偶然性也是牵强的,虽说脊髓损伤患者偶有自发恢复的情况,但像试验中如此夸张的改善还是极为罕见的。后续更大规模的研究将会验证诸多疑问。

资料来源:

Paralyzed man can stand again after receiving stem cell treatment in Japan

END