老话说“三岁看大,七岁看老”。这话说得还是太保守了,即使是刚出生没多久的人类幼崽,尚在婴儿期的孩子,他们展现的那些细微的行为,也足以预示其几十年后的认知能力。

根据《美国国家科学院院刊》(PNAS)最新刊载的文章,婴儿的咿呀学语、玩耍以及与他人互动等行为,都可成为预测其未来认知能力的重要线索,而婴儿所处的早期环境会对大脑产生深远影响。

双胞胎研究揭示不同时空下的认知关联

与大众熟知的“智商”概念类似,“一般认知能力”(GCA)也是一项衡量个体学习、推理、理解和解决问题能力的综合指标。

过往研究表明,人的一般认知能力主要形成于童年时期。8岁儿童在一系列认知测试中的得分,往往与其30岁时的表现高度吻合;20岁时的智力测试结果与62岁时的仍高度相关;从11岁到90岁,智商通常保持稳定。

不过鲜有学者将目光投向更早的阶段,也就是从出生后到满一周岁的婴儿期。

PNAS报道的新研究由科罗拉多大学博尔德分校的认知心理学家丹尼尔·古斯塔夫森(Daniel Gustavson)和神经科学教授钱德拉·雷诺兹(Chandra Reynolds)主导完成。他们与同事分析了“科罗拉多双胞胎纵向研究”(Colorado Longitudinal Twin Study,以下简称CLTS)中1098名双胞胎的数据;该项目于1985年开启,旨在探索遗传与环境如何影响个体发展的不同方面,招募了来自美国科罗拉多州部分地区的双胞胎婴儿。

项目团队在数十年间通过定期实验室访问、家庭评估、问卷调查、访谈及行为测试等方式,积累了海量追踪数据。用古斯塔夫森的话说:“撰写新论文的作者队伍里,有人甚至是从项目启动之时就参与其中的,亲眼见证了这些双胞胎的成长历程。”

CLTS项目从婴儿7个月大时就开始评估7项认知指标,包括发声能力、任务专注力、任务导向性以及“新奇偏好”——婴儿是否更倾向于选择新玩具而非已经熟悉的。

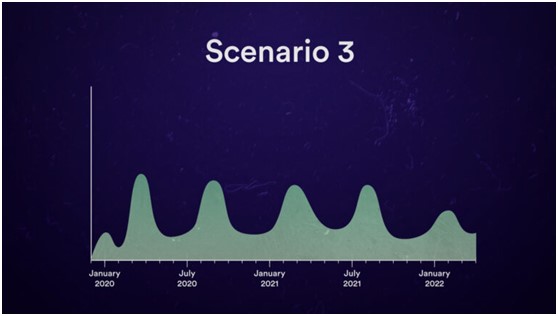

迄今为止,项目团队分出了5个年龄节点以进行适龄认知评估。结果显示,婴儿期的认知测试结果可一定程度上解释30岁时的认知评估表现,这里的“一定程度”可量化为百分比13%左右;其中,新奇偏好和任务导向性两项指标的预测力最强。不过作者也强调,早期生命阶段的“预测信号”影响程度有限。

古斯塔夫森表示:“我们并非要抛出‘认知能力在7个月大时定型’的观点。但婴儿期的一项简单测试竟能预测30年后复杂认知测试的结果,这个发现无疑令人振奋。”

先天与后天的塑造之力

为探究遗传与环境各自的作用,古斯塔夫森等人比较了同卵双胞胎和异卵双胞胎在一般认知能力得分上的差异。

通常来说,若某特征在基因100%相同的同卵双胞胎间的相似度显著高于仅共享50%基因的异卵双胞胎,说明该特征受遗传因素影响更大。

分析结果如预期:遗传因素对一般认知能力的影响相当显著——30岁时的认知能力差异,有大约50%可归因于7岁时测得的遗传影响。环境因素同样具有显著且持久的塑造作用——成人认知能力差异中有约10%可归因于一两岁前的环境因素。

另一方面,随着年龄增长,遗传因素的作用逐渐增强,而环境影响则减弱。古斯塔夫森指出:“学龄前的环境对孩子的认知发展也至关重要。”

致力于阿尔茨海默病等老年疾病研究的雷诺兹表示,这些新发现不仅关乎青少年学业成绩或成人职场表现,更与晚年认知衰退风险密切相关。

“认知老化并非始于中年,而是贯穿完整生命的过程。某些早期干预措施,比如夯实基础教育,可能帮助人们充分开发认知潜能,让他们‘认知油箱’里的油量尽可能长久充足。”

众多作用微小的基因共同发挥巨大效用

古斯塔夫森与雷诺兹的工作也证明,“多基因评分”(polygenic scores)可以成为非常有效的分析工具。

多基因评分通过整合个体的基因变异情况,以单一数值来评估个体对诸如智力等特定性状的遗传倾向。

古斯塔夫森指出:“已知影响智力的基因数以千计,不会出现某种能单独决定智力水平的所谓‘智力基因’。但我们发现,许多具有微小效应的基因共同作用时会产生显著影响。”

另一方面,此项研究利用了来自23andMe等大型数据库、近百万个体的基因数据,根据每名成年双胞胎的DNA样本,计算其认知能力的多基因评分。

值得注意的是,评分结果与参与者婴儿时期的测试表现高度吻合。

在古斯塔夫森看来,这些新发现证明,无论是基于家族的还是基于基因组的双胞胎数据集,对于解答“遗传与环境影响力如何随生命周期变化”这个问题都极具价值。

资料来源:

Your Baby’s Favorite Toy Could Hint at Their Future IQ

END