2025年1月报道的法国马赛患者(60岁左右女性HIV感染者)成为该国首例通过异体骨髓移植实现HIV功能性治愈的案例。该患者自1999年确诊HIV感染后接受抗逆转录病毒治疗(ART),2020年罹患急性髓系白血病,并行CCR5Δ32/Δ32纯合突变供体骨髓移植治疗,停药39个月后持续未检出病毒载量。CCR5是HIV入侵机体细胞的辅助受体,CCR5Δ32/Δ32突变能阻止HIV侵入细胞。截至2025年3月,全球共报道了7例经异体造血干细胞移植(HSCT)实现HIV长期缓解的治愈案例,其中6例供体携带CCR5Δ32/Δ32纯合突变。

当前艾滋病标准治疗方案仍依赖终身抗逆转录病毒治疗,虽可将病毒载量控制在检测限以下并将其转化为慢性疾病管理,但长期用药导致的毒副作用及患者依从性问题仍亟待解决。HIV治疗的难点在于病毒通过逆转录将基因组整合至宿主CD4+ T细胞(部分具有干细胞特性,即能持续增殖),形成稳定的病毒储存库,导致病毒与宿主细胞形成共生关系。生成的子代病毒可再感染健康细胞,使得HIV难被根除。

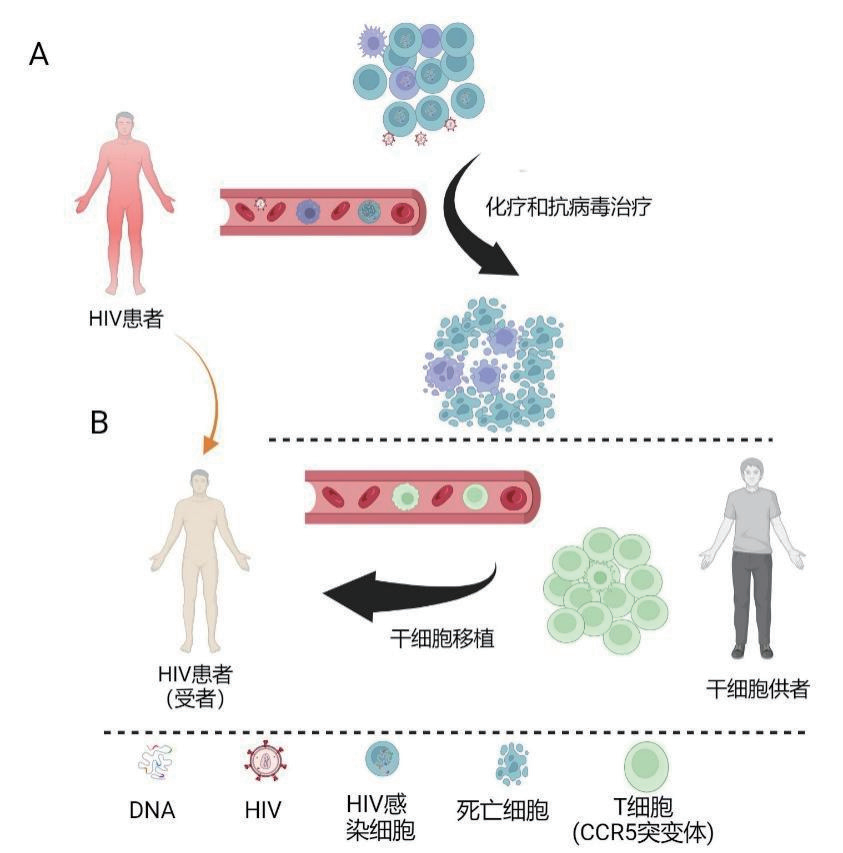

图1? 干细胞移植治愈HIV患者策略的主要共同点是供者HIV病毒受体携带CCR5Δ32/Δ32突变。移植前后及移植过程中持续给予抗病毒治疗。A.通过化疗杀死已感染了HIV病毒的宿主细胞,移植前需通过化疗或放疗摧毁患者免疫系统,清除已感染的HIV宿主细胞,破坏原有免疫系统与病毒库,为供体干细胞重建免疫系统创造条件,同时抗逆转录病毒治疗阻断病毒;B.供者提供可以阻止HIV病毒入侵的CCR5突变体干细胞,在受者体内重建免疫系统的同时,能使重建的免疫细胞免受HIV感染

目前尚未有根治艾滋病的办法,分析已报道的几例艾滋病痊愈者案例可知,他们伴血液病,是通过骨髓干细胞移植进行治疗的,在干细胞移植前后或移植期间,持续接受抗逆转录病毒治疗来降低机体内病毒载量,同步化疗来摧毁患者原有免疫系统和病毒库。此举通过骨髓干细胞移植来重构机体免疫系统,供者干细胞携带CCR5Δ32/Δ32突变。CCR5好比敌人入侵的门户,它一旦被堵,就能阻止敌人入侵。

具体操作如下。首先,化疗清除HIV感染细胞。移植前需通过化疗或放疗摧毁患者免疫系统与病毒库,杀死和清除已感染了HIV的宿主细胞(包括CD4+ T细胞等),为供体干细胞重建免疫系统创造条件。其次,供体CCR5基因突变,通过骨髓干细胞移植,将供者携带CCR5Δ32/Δ32纯合子突变的干细胞提供给感染HIV的受者,移植此类干细胞后新生成的免疫细胞能天然抵抗HIV。最后,围移植期持续ART治疗,有效控制病毒复制窗口期的再感染风险。值得注意的是,有患者案例显示即使供体缺乏CCR5突变,移植物抗宿主病(GVHD)也可能通过免疫清除机制消除病毒库,不过具体机制尚待阐明。

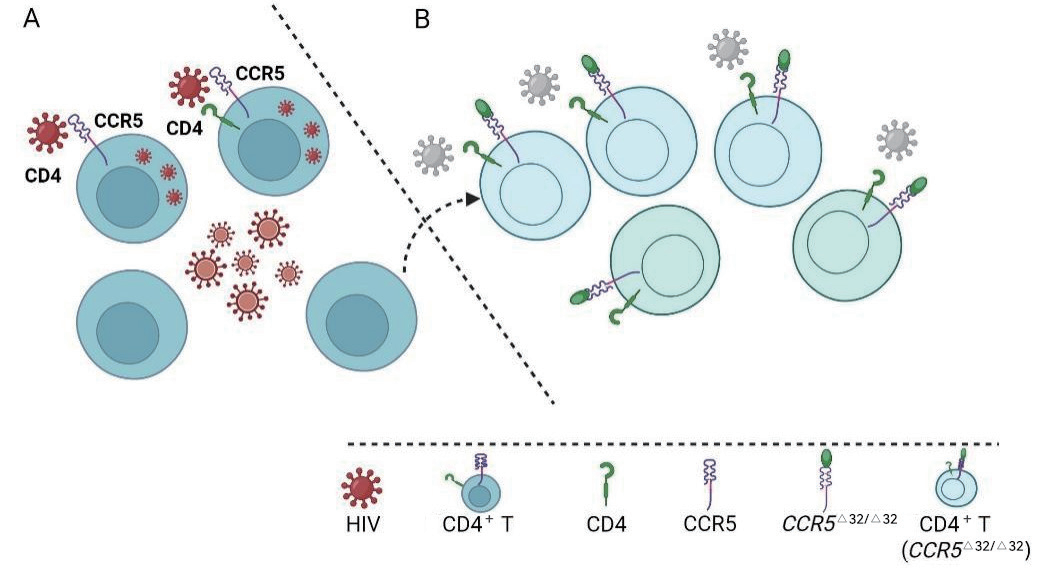

图2? 基于自体干细胞CCR5Δ32/Δ32突变治疗HIV感染的研究策略。A.HIV能感染正常CD4+ T细胞;B.将自体干细胞进行分选,通过基因编辑技术针对CCR5突变来抵抗HIV感染,在体外扩增后回输到机体内,同时进行抗病毒治疗,一方面抑制HIV复制,另一方面重建的机体免疫细胞能抵抗HIV的侵染,最终实现通过自体干细胞移植治疗HIV感染

当前通过骨髓干细胞移植治疗艾滋病也具有局限性。一是适用人群的局限性。目前仅适用于同时患有血液癌症(如白血病、淋巴瘤)的HIV感染者,因干细胞移植本身风险极高,需权衡癌症治疗的必要性,移植后可能引发严重并发症(如GVHD、感染),死亡率高达10%。二是不可普及性。高昂费用和供体稀缺限制其广泛应用,仅作为“最后手段”。三是供体匹配困难。CCR5Δ32/Δ32突变在人群中仅占1%~2%,且需与患者配型相符。这也意味着该治疗策略不可能大规模推广和实践。所以,仍需要探索根除HIV的新策略。

未来的研究需聚焦于降低移植风险并扩大适用人群,结合基因编辑与免疫疗法开发更安全的治疗方案。探索方向之一是利用基因编辑技术敲除患者自体干细胞的CCR5基因可规避异体移植风险。我国2019年开展的临床研究采用混合移植策略(编辑CCR5基因/未编辑CCR5基因细胞比例为17.8%),但因突变细胞占比不足(仅占5%~8%)未能实现病毒控制,远低于“柏林病人”案例中100%的突变率,提示CCR5基因的高突变率;这种混合移植的策略虽然降低了治疗风险,但也限制了抵抗HIV入侵的效果。另一个方向探索病毒库清除的深层机制,如GVHD,该效应是由于移植后异体供者移植物中的T淋巴细胞,经受者发动的一系列“细胞因子风暴”刺激,大大增强了供者T淋巴细胞对受者抗原的免疫反应,发动针对受者靶细胞的细胞毒攻击,杀灭携带HIV的宿主细胞,进而清除病毒库。

尽管挑战重重,这些案例为“功能性治愈”(即无需终身服药)的目标奠定了科学基础,激励着医学界向根除HIV迈进。相信不远将来,人类终将战胜HIV。

___________________

本文作者崔泽林是上海中医药大学附属普陀医院检验科副主任技师、硕士生导师,主要从事感染防控方面的研究;冯婷婷是上海市第一人民医院临床药学科副主任药师,从事抗感染方面的研究。本文获得上海市“医苑新星”青年医学人才培养资助计划——临床检验项目(2023)支持