内容提要

1. 粪便移植新用途 | 肾癌患者在接受现有药物治疗的基础上,额外进行粪便微生物群移植,将取得显著优于安慰剂组的疗效;非小细胞肺癌患者也可通过粪便移植获益。

2. 鼠疫考古实录 | 有人质疑公元6~8世纪发生的查士丁尼瘟疫的真实程度。不过来自约旦的一处大埋葬坑记录了那场疫情导致的大规模死亡事件。研究人员从牙齿中提炼到鼠疫耶尔森菌的DNA。

3. 科学观察“哈欠” | 打哈欠不仅是体现疲倦或无聊的“深呼吸”。核磁共振扫描表明,它对大脑液体的流动有着出人意料的微妙影响。此外,每个人打哈欠的方式都各具特色。

粪便移植竟能强化癌症治疗

所谓粪便移植,是指将供体的粪便样本转移至受体肠道内的医疗程序,旨在改善受体的微生物群状况。该疗法已被部分国家批准用于治疗复发性耐药艰难梭菌感染,并在肠易激综合征等疾病的治疗中展现应用前景。(详见:自从发现粑粑的疗效,科学家就停不下来了…)

根据1月末《自然-医学》(Nature Medicine)杂志的最新报道,粪便微生物群移植甚至可助力癌症治疗。

论文主要作者之一詹卢卡 · 亚尼罗(Gianluca Ianiro)介绍称,在癌症治疗中,免疫检查点抑制剂(一种免疫疗法药物)可通过协助患者免疫系统摧毁癌细胞而发挥疗效,但并非在所有人身上都见效;过往研究表明,将对这类药物有反应者的粪便微生物群,移植至无反应者的肠道内,会催生疗效。

“微生物群是宿主免疫系统的重要调节器,因此我们推测,改变微生物群可以增强免疫力,帮助杀死癌细胞。”

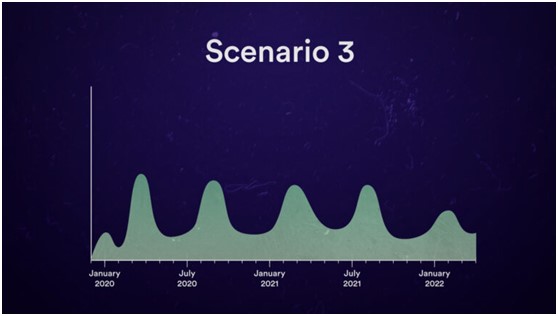

需要指出,往期的这类研究通常聚焦黑色素瘤类型的皮肤癌,且不将粪便移植效果与安慰剂作对比。为突破局限,现任职于意大利圣心天主教大学的亚尼罗与同事招募了45名成年肾癌患者;他们都在参与实验前的两个月内开始接受检查点抑制剂帕博利珠单抗(pembrolizumab)联合阿昔替尼(axitinib,用于阻断肿瘤血供)的治疗。

团队将参与者随机分成两组。粪便移植组接受的样本来自一名经检查点抑制剂治疗后癌症缓解的男性;安慰剂组移植生理盐水溶液。两组人都通过细管将移植物经肛门输送至大肠。在首次移植后的第三个月和第六个月,大多数参与者又额外接受了两次粪便移植或生理盐水的指定治疗,但给药方式为口服胶囊。

最终结果显示:粪便移植组成员经过首次移植后,癌症病情平均稳定维持了2年,安慰剂组仅稳定9个月。此外,移植组有超半数患者的肿瘤出现缩小,此比例在安慰剂组仅为约1/3。

虽尚不明确具体作用机制,但亚尼罗等人通过粪便样本分析发现,粪便移植引入了韦氏布劳特菌(Blautia wexlerae),已知该肠道菌种产生的短链脂肪酸可促进抗癌免疫细胞的活性。

此外,粪便移植似乎还会改变受体肠道内原有菌群的状态。例如,能促进有害炎症的大肠杆菌菌株水平降低了,布氏瘤胃球菌(Ruminococcus bromii)的水平则提高了——这种细菌有助于其他产生短链脂肪酸的菌群生长。

另一方面,研究团队通过小型试验发现:针对非小细胞肺癌患者,免疫疗法联合粪便移植的方式相较单独的免疫疗法,前者显著增强了检查点抑制剂的疗效。

资料来源:Faecal transplants could boost the effectiveness of cancer treatments

历史上第一次鼠疫大流行,在约旦留下集体死亡记录

查士丁尼瘟疫爆发于公元541~542年,是历史上首次有详细记录的大规模鼠疫流行,持续了两个多世纪,共夺走数以千万计甚至可能上亿的生命。

2025年,科学界确认鼠疫耶尔森菌为查士丁尼瘟疫的病原体。主导该项发现工作的是南佛罗里达大学系统生物学专家瑞斯 · 江(Rays Jiang)及其领衔的跨学科团队。团队从约旦北部杰拉什遗址一处大规模埋葬坑中提取埋葬个体的古DNA进行分析,最终明确了鼠疫耶尔森菌DNA的存在。

2026年2月,同样来自杰拉什埋葬坑、同样由江博士等人领衔的分析工作表明:此处墓葬源于“单次死亡事件”,而非传统墓地那般随时间推移逐渐形成。换言之,杰拉什埋葬坑就是人类历史上第一次鼠疫大流行造成的直接“死亡记录”。《考古科学杂志》(Journal of Archaeological Science)报道了上述成果。

新研究聚焦于瘟疫受害者们的生存状态、疾病易感性以及出现在杰拉什的原因。该地曾是区域贸易中心,也因其保存完好的希腊罗马遗址而被誉为“中东庞贝”;而在公元六世纪至八世纪,杰拉什一度成为大流行的中心区。

杰拉什遗址出土的一颗牙齿

研究团队中有考古学家、历史学家和遗传学家。江博士主要负责分析从牙齿内提取的DNA。

考古发掘显示,杰拉什埋葬坑里埋葬了200多人,遇难者群体呈现多样化的人口特征。用江博士的话说:“那里有壮年,也有青少年,有奴隶和雇佣兵,是一个由各式各样人群组成的群体。”这意味着当时高度流动的人口因疫情聚集、受困于一地——类似新冠疫情期间旅行停滞的现象。

“我们的分析数据证实杰拉什埋葬坑的人群有很强的流动性。流动人口通常居无定所、四处分散。面对大规模流行病,一座古代城市如果人口密集,其交通网络和环境条件又刚好能为疾病传播提供便利,后果往往是灾难性的。”

资料来源:Mass grave in Jordan sheds new light on world’s earliest recorded pandemic

打哈欠能使颈动脉血流量提高1/3

大多数脊椎动物都会打哈欠,但这一行为的确切目的、演化意义仍然是谜。用以解释打哈欠的理论包括:给肺部提供更多氧气;帮助调节体温;改善大脑周围液体循环;控制皮质醇激素水平,等等。

“鳄鱼会打哈欠,或许恐龙也会打哈欠。可以认为这是种在演化上极为保守的行为,”澳大利亚学者亚当 · 马蒂纳克(Adam Martinac)说道,“为何它一直伴随着我们?”

为探究哈欠的机制及其对人体产生的效应,马蒂纳克与同事招募了22名健康成年人展开研究。参与者中男女各半。所有志愿者接受核磁共振扫描的同时完成四种呼吸动作:正常呼吸、打哈欠、主动抑制哈欠和用力深呼吸。

当研究团队分析了数据后,结果令人震惊。他们原本假设自然哈欠和用力深呼吸都会促使脑脊液向脑外流动;实际情况却是,哈欠引发的脑脊液流动方向与深呼吸完全相反。

脑脊液是存在于大脑和脊髓周围的透明无色液体,能缓冲保护中枢神经系统,也负责运输营养并清除代谢废物。

马蒂纳克解释道:打哈欠期间,脑脊液与静脉血流会形成强烈的“方向耦合”,通常会一同从大脑流向脊柱。深呼吸时的神经流体动力学则截然不同,静脉血流出大脑,脑脊液流入大脑。“我们认为颈部肌肉、舌头与咽喉可能协同作用,共同牵引这些液体流出。”

当然,目前尚不清楚哈欠驱使脑脊液流出大脑的具体机制和规模(估计每次大约数毫升)。

另一项关键发现是:相较于深呼吸,哈欠能使颈动脉血流量提升34%。原因很可能是哈欠促使脑脊液和静脉血同步流出颅腔,从而为额外的动脉血流入创造了空间。

此外,每名志愿者打哈欠的方式各具特点,呈现独特的舌头运动特征。

关于哈欠为什么具有“人传人”特性,科学界也暂不清楚缘由。马蒂纳克团队开展实验时,通过在核磁共振扫描仪内播放他人打哈欠的影像,成功诱发参与者的哈欠反应。

资料来源:Yawning has an unexpected influence on the fluid inside your brain

END