一个多世纪以来,康复者的血液一直被认为具有抵御传染病的能力,不过人们还缺少足够证据判定它可以在临床治疗中发挥多大作用。

一名COVID-19康复者正在哥伦比亚波哥大的医疗机构里捐赠血浆

2020年3月,纽约暴发大规模新冠疫情,若干NBA球员也在此期间确诊感染,其中至少4人将自己的血浆捐给了研究机构。

更具体地说就是,这几位运动能力出众的千万富翁在康复后,贡献出了体内那带着新冠病毒抗体的血液,用于科学家们关于恢复期血浆疗法的研究。

这项工程规模庞大,体系复杂,也相当受媒体关注,从美国广播公司到雅虎的一干传媒巨头都在争相报道其进展;项目由全美最顶尖的医疗机构梅奥医学中心牵头,虽则刚刚开始,但已收到很多运动员的捐赠。

到2020年8月,这种方法已为美国成千上万的COVID-19患者的疗法。

有研究者于8月中旬在网上发布了研究的预印本,作者团队通过对35000多名患者的分析,发现恢复期血浆疗法似乎对重症患者的早期治疗有益。论文这样写道:

“相比于低抗体水平的血液,向住院的COVID-19患者输注具有较高抗体水平的恢复期血浆显著降低了死亡率……在确诊COVID-19后的3天内输血可大大降低死亡率。”

不过这项研究没设置安慰剂组,引起了一些争议。

克利夫兰医学中心的临床试验员史蒂芬·尼森(Steven Nissen)表示:“在决定临床治疗方案的时候,如果没有高质量试验作为对照,后果或许会非常糟糕。相比之下,另一项由美国国立卫生研究院(NIH)资助的研究就更靠谱,因为他们团队在试验疗法时设置了随机对照组,这有助于对真实疗效做出更准确的判断。”(当然,很多志愿者因为不想冒进入对照组的风险,所以选择了没有对照组的梅奥计划。)

8月下旬,美国药监局(FDA)先是声明梅奥医学中心的已有数据不足以判断他们的恢复期血浆疗法有效,可没过几天又给予其紧急使用授权(EUA),允许此疗法用于医治COVID-19患者。

与特朗普一同出席了新闻发布会的FDA专员史蒂芬·哈恩(Stephen Hahn)对媒体表示,根据此前梅奥医学中心的分析结果,有理由相信这种疗法可以在100名感染者中治好35个。此话一出,批评声四起,大家普遍认为哈恩先生刻意歪曲数据,虚报疗效。专员赶忙在推特上如此写道:“我因周日晚上发表的关于恢复期血浆疗法好处的言论而受到批评,这些批评完全有道理。”

恢复期血浆疗法已有100多年历史。在19世纪末20世纪初,它被用于治疗麻疹、西班牙流感以及许多其他疾病。第二次世界大战后,血浆成为制药行业的一块宝,从出血性疾病和免疫缺陷,到休克等一系列疾病的治疗,你总可以找到它重拳出击的身影。

或许我们能这么说,恢复期血浆疗法可能不是对付COVID-19的终结者,但只要人类面临新疾病威胁,就绝对有必要试一试这款万灵药。

第一滴血

1890年代是血浆进入医学领域“发光发热”的开端。

当时的德国科学家埃米尔·冯·贝林(Emil von Behring)故意让马暴露于可引发白喉的细菌,待其康复后获取它们那富含抗体的血液,帮人类解决了白喉大患。

此项重大突破是第一波证明“血清疗法”具备实际效用的成果之一,人们开始相信,把从某种疾病中恢复过来的动物的血液用于治疗患有相同疾病的另一种动物,真的有效果。

这种思路在本质上与如今的恢复期血浆疗法同出一辙——只不过当时人们管它叫血清疗法,且还没能力从全血中分离出血浆。

1901年,贝林凭借其突出贡献获得第一届诺贝尔生理学或医学奖。同年,意大利医生弗朗切斯科·岑奇(Francesco Cenci)将一个幸存于麻疹的男人的血接种给了4个孩子,结果这4人在疫情肆虐期间并未像家人一样感染麻疹。

5年后,岑奇在另一场地方性麻疹流行中故伎重施,结果发现恢复期血液让重病儿童更快康复。后来的研究者写道,岑奇的工作可能是人类最早使用恢复期血清作为治疗性而非预防性的医学手段。

血清疗法作为治疗重症流感患者的一大策略,从1918年流感大流行开始被广泛应用。

2006年的一项荟萃分析(针对大量20世纪初期的研究)表明,此疗法可降低发展出肺炎的流感患者的死亡率。不过20世纪初的研究完全不同于如今的随机双盲对照临床试验,因此彼时的结果实际上不符合眼下的分析标准。

威斯康星大学麦迪逊分校的医学史学家苏珊·莱德勒(Susan Lederer)说,在20世纪20年代和30年代,美国各地的城镇都建立起“血清仓库”(serum depots),收集并分发特定疾病的康复者血液。许多令人恐惧的疾病,包括肺炎、麻疹、脑膜炎、鼠疫和猩红热等,都是血清疗法的针对目标。该疗法也为30年代后期国家主导的肺炎控制系列计划奠定了基础。

“爱”的抗体

血清仓库的货源来自民众的献血,“捐助者甚至组织了一个由美国劳工联合会认可的工会”。

那些无偿献血的人士总会被媒体树立成大爱典范。

根据莱德勒的说法,1930年代中期,一位名叫罗丝·麦克穆伦(Rose McMullen)的妇女故意让自己感染链球菌以便产生抗体,然后用自己的血液帮助侄女免受感染威胁;她还向其他素不相识的路人提供这些充满抗体和爱的血液。

麦克穆伦女士的英勇行为被载入了歌颂型文章中,报纸称呼她为“流淌着金子般血液的女士”。不过很可惜,她的名望在随后几年败坏,原因是那些获得她血液的病人的家属没有感受到实质性疗效,遂觉受骗。

第二次世界大战期间,生物化学家埃德温·科恩(Edwin Cohn)掌握了拆解血液的方法,并首次从全血中分离出了血浆。血浆本身比全血更稳定,更便于运输和保存。他所使用的分馏机原型现被陈列于美国国家博物馆内。

二战中的美国曾创建“为英国送血计划”(Blood for Britain),旨在向英国军方提供伤员输血所急需的血浆。黑人医生查尔斯·德鲁(Charles Drew),第一个在哥伦比亚大学获得医学学位的非洲裔美国人,同时也是输血技术领域的先行者,担任了该项目的负责人。

战后,恢复期血液疗法的地位逐渐被其他治疗方式取代。青霉素等一干抗生素被大量生产并普及,抗病毒药物闪亮登场,而有着最强悍保卫能力的疫苗也开始进入人们视野,成为预防麻疹和流感等威胁的首选。

不过东边不亮西边亮,血浆疗法在其他方面找到了施展才华的机会。例如,在血友病治疗中,它成为了那个引领变革的核心推手。血友病患者的血浆缺乏凝血因子,研究人员利用健康捐献者的血浆制造出了一种富含凝血因子的药物,可通过快速注射形式为患者提供临时性的治疗。

不过此药物的工业化生产所需的血浆原料数目极大,否则难以得到高浓度的产品,可大量的血浆供应往往会引发安全方面的问题,因为很难保证那成千上万的供血人士当中不会出一个肝炎或艾滋病患者。安全问题直至1990年代才得以解决。

希望之光

随时间推移,血浆在美国商业地位与流量越发威猛。正如科学记者道格拉斯·斯塔尔(Douglas Starr)所写:围绕血浆所展开的激烈竞争长达数十年,伴着竞争的阴暗商业策略也持续了数十年。

那些血浆的收集者们在美国贫困社区,以及后来的海地和中美洲建立卫生条件糟糕且缺乏管理的采血基地,首开以血浆交易剥削弱势群体的先河。当然,这些地方最终被更好的机构取代。

目前美国仍是少数几个允许支付血浆捐赠者款项的国家之一,而捐赠者一年最多可以捐献104次血浆。

美国新泽西理工学院的医学史专家史蒂芬·彭伯顿(Stephen Pemberton)表示,如今的美国已成为世界上最大的血浆产品生产国,血液产品占其2017年总出口的2%。恢复期血清疗法现主要被用于治疗某些特定类型的休克、出血性疾病以及抗体缺乏症。

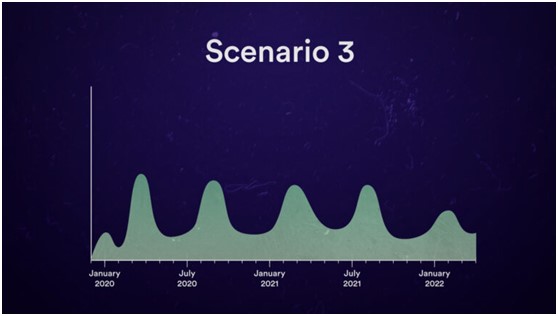

在应对新型传染病流行时,人们也会寄希望于恢复期血浆。

非典(SARS)疫情期间,它被用于治疗SARS病毒感染者。一项小型研究表明此疗法的确可减少患者住院时间。

2006年,出于对H5N1大流行的担忧,研究人员也把目光投向恢复期血浆疗法,回顾分析了大量以往的研究。

面对凶猛的埃博拉病毒,科学家旧方新用,采用脱胎于血清疗法的新策略,极大改善了2名感染者的病情。

新冠疫情始终盘桓不肯离去,而人们就COVID-19治疗方式的争论日趋激烈,其中以关于恢复期血浆的热议最占流量。莱德勒表示,在社交媒体和新闻上,很多人都在为血浆捐赠者唱赞歌,就像20世纪初的报纸歌颂罗丝·麦克穆伦女士那样。尽管医生和患者都接受这种治疗方式,尽其所能挽救患者,但现有的有限研究还无法证明其有效性。而根据彭伯顿的观点,就算恢复期血浆确实有效,相比其他疗法,它会在大规模生产方面遇到更大阻碍,毕竟血浆来源以非常有限的捐赠为主,科学家们更关心可以代替血浆的疫苗和药物。

END

资料来源:

The Peculiar 100-Plus-Year History of Convalescent Plasma