燕子,不辞辛劳地衔草含泥,混筑成巢。目睹者无不像亚里士多德一样地好奇:是否是目的性的智慧使然?类似的例子不胜枚举。上千年以来,动物的建筑杰作一直令人类"目的论"(目的、设计和意义)探索者们着迷。

诺贝尔奖获得者、生态学家卡尔•V•弗里施(Karl von Frisch)认为,动物的建筑杰作是令人类“敬畏自然界”的原因之一。他于1972年不无遗憾地指出:“只有十足的傻瓜才会相信,这一代或者未来几代的生物学家将会最终揭示生命的真谛”。此时,他批评的对象是一种自负的“简化论”。该观点持有者承诺将最终揭秘生命的真谛,只是代价几难承受:放弃对生命目的与美丽的探索。

目的性与客观实在

对此,弗里施视之为不自量力的虚妄之言。他认为,万物世界异彩纷呈,其美丽与目的性的客观现实应予以解释。但是弗里施的上述观点颇具自我讽刺意味,此时他正作为另外一个学派——人类达尔文主义的代言人,声称已经找到了人类自身的生命真谛。既然如此,该学派对万物世界呈现出的美丽与目的性作何解释?

由于达尔文“物竞天择理论”一直是基于他的“假定存在竞争对手”,因此,它的问世伴生着几个“大问题”。事实证明,正是这几个“大问题”——动物的利他主义、社会性、极度完善的器官和建筑杰作,成了该理论的克星。至于人类建筑,我们是作为有目的、有计划和有设计的行为者参与其中。遗憾的是,达尔文主义的核心假设却昭示:这样的行为与进化无干。

动物的建筑才能有时出乎我们意料,似乎可以与我们人类建筑师的能力相媲美甚或超过我们。对此,我们作何感想?我们能否就此断言:人类之外的其他生物也是有目的的行为者?如此,则持反对观点的达尔文主义理论将渐次式微。或者换言之:在我们生活的这个万物世界里,人类是目的性的固有者,而没有受到任何动物的启发?得出这样的结论,等于献媚于达尔文的宿敌:柏拉图本质主义;更有甚者,它还直接导致了达尔文与他的支持者阿尔弗雷德•拉塞尔•华莱士(Alfred Russel Wallace)陡生嫌隙。而达尔文本人,面对园丁鸟所筑的美丽巢穴,也只好无奈地把它归因于鸟对“愉悦”的追求——实则为一种目的性行为。

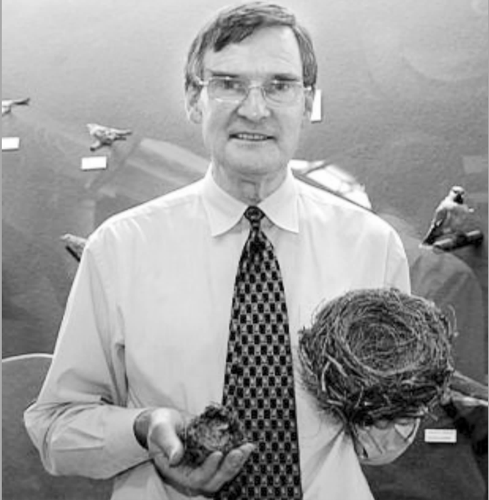

人们逐渐认识到,只是近来,动物建筑的杰作才真正被达尔文主义者所接受。主要代表人物有两位:一位是理查德•道金斯(Richard Dawkins),他在1982年的论著《延伸的表现型》中首次提出这一独到见解,即动物建筑仅仅是动物更宽泛的基因趋向性之一:改造环境以获益。另一位是迈克•汉塞尔(Mike Hansell),他的权威论著《动物建筑学》(1984年初版,2005年修订再版)对此也有论及。在这本书里,汉塞尔欲重复罗伯特•特里弗斯(Robert Trivers)以及后来的威廉D.汉密尔顿(William D.Hamilton)所做的关于动物的社会性和利他主义的进化性课题:这样形成的课题涵盖了所有特定、可试验的问题。《动物建筑学》主要面向学者型读者,因而没有获得广泛阅读。鉴于此,汉塞尔和他的出版商现已决定出版一本面向普通读者的书,以弥补这一问题。于是,《动物杰作》应运而生。

动物建筑与率真问题

《动物杰作》一书围绕八个主题,从动物建筑(与否)到智慧与建筑的关系、工具制造与使用的流行、乃至建筑工艺与美丽欣赏在动物建筑进化中的作用等。此书是一本迷人的读物,有个人轶事,有贯穿各个主题的挑战性探索与思考。作者汉塞尔颇具亲和力,风格独特、明快而随和,他对读者敬重有加。总之,《动物杰作》是一本这样的书:你坐在一个静谧的房间里,伴随着壁炉里木柴燃烧时的噼啪声,品读的过程犹如你在同作者本人进行愉悦的交谈。

书中的许多例子很是精彩。比如,在关于陷阱建造的章节里,汉塞尔提出了一个发人深思的问题:为什么这样的行为在动物中罕见?这个问题将引起任何一位曾设立陷阱或目睹蜘蛛织网之人的好奇心,汉塞尔本人就有过这样的经历。他说,事实上,这种情况即使在脊椎动物中,亦不多见。难道我们不应对这一不寻常的现象作出某种解释吗?

在另外一些例子中,汉塞尔的研究让人不敢恭维。他关于为什么具有建筑才能的动物不需要智慧的章节偏了题,变成对于鸟类筑巢的冗长讨论。而讨论的结果表明:动物建筑时,智慧是不可或缺的。

《动物杰作》中令人感兴趣的是动物建筑带给人类达尔文主义的率真问题:动物也像人类一样看待这个世界吗?或者说,仅仅是我们人类的一家之言?早些时候,这样的问题是明令禁止的——“人类目的论”一直打压着“简化论”。时过境迁,现在我们可以随心所欲地深入思考一些“大问题”,比如认知、意识以及自负的“简化论”。此时,弗里施的问题又重现:我们如何解释发人深思的自然美?

尽管汉塞尔信心十足地声称,我们目前的最佳解释就是达尔文的自然选择理论。但他也坦诚面临着一些严峻的挑战。而应对这些挑战,有可能陷入“拟人论”的泥淖。我们的态度是:顺其自然。

拟人论已经从罄竹难书的罪孽降低为罪错,而此变化又使许多人发现了它可供利用的一面。为了援引汉塞尔的观点,就不得不一直“很赞同”拟人论。但必须强调,“不是认可其观点而是作为理念参考”。

在最后一章“令达尔文困惑不已的园丁鸟”中,这种“不得已”表现得尤为明显。汉塞尔发现自己也得出与达尔文一样的结论:园丁鸟不仅仅是它们建筑杰作的鉴赏家,它们实际上也许更像我们人类一样,是以极力追求美丽为动机的鉴赏家。汉塞尔问:凉亭是否是艺术?他形容他的问题“粗疏散漫”。其实不然,此问题韵味无穷。