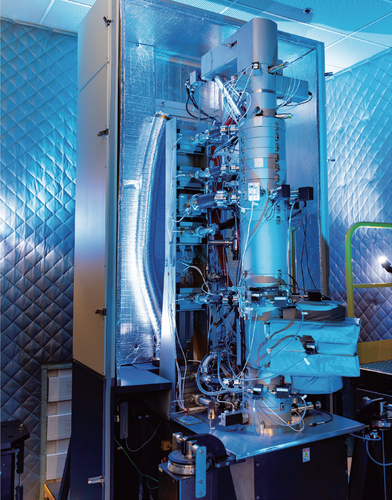

电子显微镜的进步彻底改变了我们在原子尺度上对材料的成像、描述和操作方式。

美国能源部橡树岭国家实验室

科学史上,关于物质性质、元素组成、材料属性与原子排布的关系以及原子排布是如何影响能流或被能流影响这样的问题,可以说比比皆是。对于这些问题,从与原子理论相关的哲学领域,到证明原子存在的实验领域,再到现代量子理论领域,我们给出了各种各样的答案。当然,实验测量是这些答案的重要根基。

最近,电子显微镜技术明确回答了以下问题:我们能看到原子吗?原子有哪些行为?原子间的相互作用如何产生各种属性、形式和功能?目前,凝聚态物理和材料科学正朝着更直接和更实际的目标转变——即试图理解原子的功能并控制它们的行为。

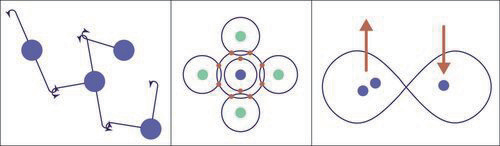

现代原子论的起源可以追溯到古希腊,不可毁灭、不可分割的原子模型在那时就已经出现。古希腊人假设,固体由具有多个挂钩和开口的原子组成以确保它们的结合足够牢固(见图1),而液体则由容易移动的光滑原子组成。尽管从现代科学的角度来看,这样的理论过于简单化,但德谟克利特将物质的特性归因于各个成分间相互作用的思想是很正确的。他巧妙地指出,构筑宏观世界的砖石只是一些基本成分:“甜和苦,热和冷,各种颜色,原子和虚空。”

图1 为了描述原子间的相互作用,我们将基本的挂钩-开口模型发展为简单的电子-原子核模型,之后又更新为现代的量子理论

然而,在德谟克利特的时代,原子理论只不过是众多相互竞争的世界观中的一个,它的理论基础是哲学而非实验测量。一些波斯科学家在12 至14 世纪的著作中暗示了原子的模型,尽管他们的理论仍然缺乏实验基础。这个黄金时代也为全世界提供了代数、医学、化学、天文学和地理学的许多基本知识。

13世纪时对原子模型的暗示

没有什么是一成不变的,一切都在运动

粒子附着在一起,直到土地和天空被创造出来

我们开始了解粒子,赋予它们名字和意义

这些熟悉的粒子再一次淹没在漩涡中

彼此分裂,变成另一种形式

我看到太阳从几十万个粒子的组合中出现

众多粒子的结构和秩序促使了世界的形成

——Jalāl ad-Dīn ar-Rūmī

从猜想到可视

现代原子理论的诞生可以追溯到1800年左右约翰 · 道尔顿(John Dalton)的工作。他通过实验观察得到了化合物中元素的恒定比例以及气体的物理性质等结果。在道尔顿公布结果后的几十年里,怀疑的论调一直很强烈。例如,1871年,埃德蒙 · 米尔斯 (Edmund Mills) 严厉提出:“原子理论没有实验基础,与自然现象也不相符,是一种物质至上的谬误。”

正如弗里曼 · 戴森(Freeman Dyson)的名言:“科学起源于两种古老传统的融合。一种是古希腊的哲学思想传统,另一种是历史更为悠久并在中世纪欧洲盛行的工匠传统。哲学提供了科学的概念,而工匠提供了研究的工具。”事实上,科学研究的工具最终解决了这场争论。爱因斯坦对微观布朗运动现象的解释是验证原子猜想的关键一步。

20世纪早期的物理学提供了物质由原子构成的确凿证据,那时的物理学家也对原子内部结构进行了细致的观测。在那个传奇一般的时代,周期性晶体结构的X射线散射实验无疑是原子理论发展的一个高潮,其发现者布拉格父子共同获得了1915年的诺贝尔物理学奖。理想周期性结构可以在互易空间中表示固体,这塑造了以后的物理学家的思维方式。

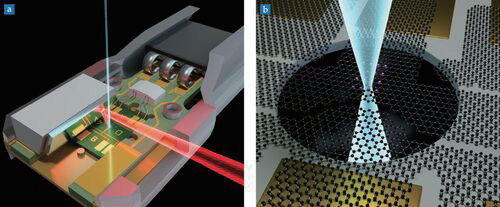

原子的存在使我们思考这样一个问题:人们可以一次只看到一个原子吗?这个问题在20世纪中叶得到了解答。我们通过能清晰检测电子发射的场离子显微镜获得了第一批原子图像。原子探针断层扫描、扫描隧道显微镜 (STM) 和电子显微镜等技术也具有同样的工作原理(见图2)。

图2 原子分辨率显微镜技术利用多种机制探测材料。在场离子显微镜(左)中,吸附的气体分子(球体)被电离并被吸引到探测器上。原子探针断层扫描利用的也是类似的原理。在扫描隧道显微镜(中)中,显微镜尖端在样品上扫描,并监测隧道电流以绘制样品的表面图像。在扫描透射电子显微镜(右)中,聚焦电子束从薄样品中穿过

原子组装的探索者

原子物理学在实验和理论方面的进展促使科学家对原子可视化和原子组装技术进行探索。1959年,理查德 · 费曼(Richard Feynman)在著名的演讲《底下的空间还很大》中指出,如果我们想要控制单个原子,就需要更强大的电子显微镜,以及处理和存储信息的更强能力。现在,许多人开始意识到,原子控制技术可以为信息处理带来更进一步的发展。量子信息科学利用物质和能量的量子化性质以及相关的纠缠和叠加现象,来解决目前棘手的计算问题。单个原子处于量子位,如果正确排列和编码原子,就可以通过大规模并行的方式接收、处理和传输量子信息。

费曼说:“如果有我不能制造出来的东西,那一定是我还没有理解它。”这句话清楚地阐述了原子物理学可能面临的下一个重大问题:如何逐个原子创造具有预定义功能的结构?20世纪80年代,埃里克 · 德雷克斯勒(Eric Drexler)提出了一个具有足够复杂的分子结构的原子机器的概念。由于约翰 · 冯 · 诺依曼(John Von Neumann)的工作,这个想法已经在科幻小说的世界里牢牢地占据了一席之地,比如德雷克斯勒的灰雾、阿拉斯泰尔 · 雷诺兹(Alastair Reynolds)的纳米组装机,以及电视节目《浩瀚无垠的神秘原分子》。然而,尽管在物理上看起来可行,但这类机器实际投入应用的时间仍然遥遥无期。在戴森的理论框架下,分子机器和逐个原子组装的思想已经成熟,但科学家仍然缺乏必要的技术和工具。

扫描探针

20世纪80年代,扫描探针显微镜的出现为纳米级成像和原子级组装领域提供了强大的推动力。再加上盖尔德 · 宾尼(Gerd Binnig)和海因里希 · 罗雷尔(Heinrich Rohrer)于1981年发明的STM,表面科学领域的一系列问题从此都有了新的解决方案。这些仪器还预示着对原子结构进行成像的桌面规模仪器的出现。

STM的基本工作原理是基于电子隧穿的量子力学现象。锋利的尖端靠近表面,施加的电压使电子穿过间隙,从而产生反映表面形状和电子特性的可测量电流。STM使量子物理学变得触手可及。几年后,原子力显微镜(AFM)诞生,它使用安装在可弯曲悬臂上的尖端探测磁、电、传输过程和机电现象,为探索纳米世界打开了大门。

1989年,唐 · 艾格勒(Don Eigler)在铜表面上的氙原子中刻印字母I、B、M ,展示了使用STM 探针的原子级操作。他的工作对科研领域和普罗大众都产生了深远的影响,这样的操作首次展示了单原子可视化以及控制单原子的能力——这是对费曼提出的设想的直接回应。

在艾格勒的实验之后的二十多年里,由于建造和操作低温STM机器存在困难,也缺乏直接的实际应用,该领域一直十分冷门。但现在量子计算和量子信息系统正处于科学研究的前沿,基于STM的单原子操作是少数可以创建原子级精确结构的方法之一。例如,凯恩量子计算架构对精确定位同位素纯化硅内部的单个原子就有很高的要求。几个科研小组在制造和生产此类设备方面取得了令人兴奋的进展,特别是由澳大利亚悉尼新南威尔士大学的米歇尔 · 西蒙斯(Michelle Simmons)及同事开发的使用单个磷原子的设备。

与上述结果一样令人印象深刻的是,原子操作仍然只能发生在超高真空室内的表面上。在现实世界中,大气分子和表面污染会迅速压垮单原子设备。显然,解决方案是对结构进行封装,但这个过程也有其自身的困难——这需要复杂的表面化学和集成策略。因此,问题仍然存在:是否可以可视化材料中的所有原子,探索它们的动力学规律和功能,并将它们排列成所需的模式?

扫描光束

STM的主要限制是使用能量很低的电子,这些电子在几何上被尖端限制到远低于其特征波长的长度。另一种解决方法方法是减少电子的波长,类似于光学成像。透射电子显微镜 (TEM) 由马克斯 · 克诺尔(Max Knoll)和恩斯特 · 鲁斯卡(Ernst Ruska)于20世纪30年代发明。鲁斯卡也因其工作于 1986年获得了诺贝尔物理学奖。在该技术中,相对较大的样品区域被具有接近平行轨迹的电子束照亮。一系列电磁放大镜放大透射波,在荧光检测器屏幕上形成图像。

扫描透射电子显微镜(STEM)与TEM密切相关,单个显微镜通常可以在这两种模式下工作。STEM和扫描电子显微镜(SEM)的发明很大程度上归功于曼弗雷德 · 冯 · 阿登(Manfred von Ardenne)在20世纪30年代的工作;现代形式的 STEM 由阿尔伯特 · 克鲁(Albert Crewe)在20世纪70年代进行了优化。

STEM可以被认为上下翻转和高度聚焦的TEM。光学放大器件位于样品前面,它们将原子大小的电子束(探针)投射到样品上,通过记录光束在样品上扫描时的散射强度形成图像。相比TEM,STEM在成像方面的主要优点是:高角度散射的电子给出的图像主要取决于原子序数Z。因此,Z对比图像可以近似解释为直接映射样品中的原子核的位置。这几项技术上的进步使得现代STEM仪器成为可能。其中,最主要的技术进步是像差校正。

关于最终可实现何种成像分辨率的问题,科学家至今仍有争议。根据光学显微镜的原理,照明波长应该小于要分辨的物体的大小,这似乎是顺理成章的事情。因此,高能电子束的短德布罗意波长(通常为几皮米)和使用电场或磁场精确聚焦这些光束的能力,使电子显微镜成为直接成像单个原子的最有前景的仪器。(有趣的是,发明者鲁斯卡和克诺尔当时似乎并没有意识到电子的波性质。)

然而,在实践中,现代电子显微镜的镜头总是会出现像差,这些缺陷是限制设备分辨率的主要因素。在20世纪30年代和40年代,奥托 · 谢尔泽(Otto Scherzer)证明,像差是不可避免的。但他也指出了几种可以减轻像差的方法。最有效的方法是使用一系列具有不同对称性的电磁场来塑造和修改光束。因此,当代的像差校正器是十分复杂的系统,其显微镜柱上有额外的元素。正是因为像差校正器,文章开头的图像中的柱子才会那么高。

事实证明,建造像差校正器非常繁琐,以至于多年来人们一直担心,这是一项不可能完成的任务。每个镜头都必须精确对齐、动态调整,以补偿变化的外界条件,同时保持极其稳定的状态。在单个原子的成像过程中,即使是杂散场、混乱电源或气压变化造成的微小不稳定性也可能是灾难性的。变量的数量之多使得科学家难以跟踪所有元素,因此定量化计算机控制和校准必不可少。

像差校正器在20世纪90年代和21世纪初开发成功。它彻底改变了电子显微镜领域,单个原子的成像现在已经成为常规了。为了表彰这一进步,2020年的卡弗里奖授予了两项科研成果——一项由昂德里 · 克里瓦那克(Ondrej Krivanek)领导的 STEM项目,另一项则是由克努特 · 乌尔班(Knut Urban)、哈拉尔德 · 罗斯(Harald Rose)和马克西米利安 · 海德尔(Maximilian Haider)领导的TEM项目。

除了提供相关的原子核位置的结构信息外,通过样品传输的束电子还会与样品的电子相互作用。在光束和样品电子交换能量后,电子光谱仪中的磁棱镜可以将出射光束分散到对位置十分敏感的探测器上,给出电子能量损失谱 (EELS)。EELS可以提供有关成分、化学键和电气结构的相关信息。

EELS的能量分辨率主要受电子束能量扩散的限制。我们可以在电子到达样品之前去除能量过多或过少的电子来减少扩散。这个去除过程称为电子单色,从电子显微镜的发展早期就已开始使用,并取得了令人瞩目的结果。但它也减少了光束中的电子数量,并且由于实验限制,早期的去除过程通常会降低信号的空间分辨率。

新一代电子单色仪,特别是由克里瓦那克及其同事开创的电子单色仪已经减轻了这些问题。与像差校正器配合使用时,这些设备能够以前所未有的能量和空间分辨率进行微分析。鉴于EELS反映了材料的振动和电子特性,单色改进为生物、化学和物理应用开辟了新的前景。对结构和功能进行原子级的测量成为可能,并且正在不断发展当中。

正如STEM的先驱人物米克 · 布朗(Mick Brown)在他1997年的论文中描述的那样,具有这些功能的像差校正STEM设备本质上是“显微镜中的同步加速器”。在之后的几年中,实验也证明了其获得原子级分辨率光谱和从单个原子中获得光谱的能力。

从影像到知识

在过去十年左右的时间里,STEM在分辨率、功能和灵敏度方面的进步已经将该技术从单纯的成像系统转变为可以定量分析的工具。它能以皮米级精度表征原子结构,观察外部刺激下的结构演变,并使用EELS给出有关局部功能的信息。现在,检测器技术的发展允许在每个探头位置记录衍射图案。因此,以原子分辨率记录散射信息从而生成具有实空间和倒易空间信息的多维数据成为可能。

新的数据流对记录和分析的方法提出了挑战。与体积散射法信息在介观体积上被平均不同,STEM可以从多个分离的位置获得不同的数据。因此,它需要可以解释和压缩信息并将其与宏观性质和功能相关联的数学工具。尽管在凝聚态物理学中不常见,但这种方法经常用于其他领域,例如天文学。如果完全采用这样的方法,我们可以得到有关固体的化学和物理功能的大量信息,范围从缺陷平衡和固态反应到铁质、电荷有序和磁畸变的性质。

定量光谱学的进步为通过EELS、多维散射数据和结构图像中的光谱特征探索量子现象打开了大门。将大量的数据流关联并浓缩为可压缩、可解释的信息,需要将材料功能与简化的描述联系起来,还需要对实验数据及不确定性进行反演,以恢复我们需要的物理功能。

一旦这种数据分析方法可用,研究人员就可以探索材料功能的原子级起源。当然,对于许多现象,这样的分析过程并不容易。例如,在声子和等离子体测量中,局部准粒子比光束大得多,因此在光束尺度上,图像背后的相互作用是整体的而非局部的。同样,在多维STEM中,测量过程将受到光束形状和像差的强烈影响。

所有这些困难都是可以克服的。而且,按照费曼的逻辑,可能会有进一步的发展——即从理解预先存在的原子配置转变为有意识地对其进行逐个原子构建。

从实验室到工厂

在像差校正出现之前,在TEM和STEM中实现更好分辨率的主要方法是增加显微镜中使用的加速电压,从而提供更短的电子波长。这种方法的问题在于,在一次碰撞中可以直接传递给原子核的动能增加了,这增加了对样品的损害。像差校正器的出现,使STEM成为材料科学、凝聚态物理和高分辨率光谱学的首选技术。而且,更重要的是,它使我们可以在各种条件下对单个原子进行常规可视化。

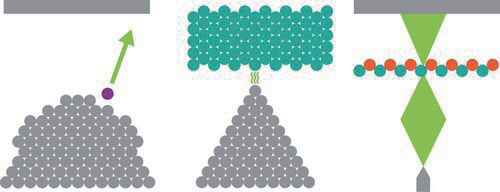

在过去的几年中,低压像差校正显微镜的进步引导了对光束敏感材料的众多研究。它们还为探索光束引起的材料微变化和局部化的机制打开了大门,而这些过程通常发生在原子或单化学键的尺度上。在许多情况下,变化发生得非常慢,以至于系统的初始状态和最终状态都可以可视化。我们可以通过调整光束参数(例如电压和电流)来控制感应变化的速率,这样的措施相当有用。这些能力促使研究人员积极追求直接的原子制造技术:将电子束与基于图像或光谱的反馈相结合,成为操纵原子和创建原子级结构的一种手段。

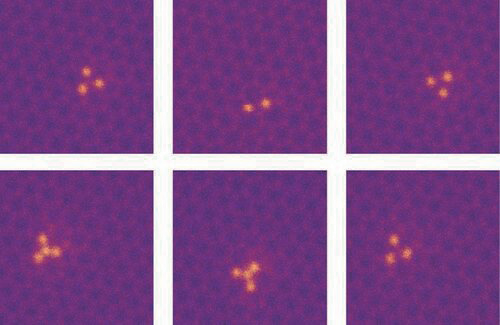

图3 使用电子束可以实现原子级操作。这里,石墨烯片中的硅原子簇被创建并得到了修正

基于STEM和STM的原子级操作策略可以说各有优势。STEM中的电子束可以引起材料内部的变化,而STM仅与最顶层的原子相互作用,因此需要干净的原子级平面。STEM还能提供比STM更直接的原子结构图像,因为它对原子核十分敏感,而STM则可以提供电子密度图。基于STM的原子制造需要表面科学策略来钝化、去钝化以及保护表面。STEM可以在样品周围提供更高水平的环境控制——引入气体甚至液体来诱导和控制一系列材料转变。在实践中,大多数 STEM样品必须是相对较薄的薄膜,通常小于100纳米。这是研究和开发二维材料的完美实验空间,例如石墨烯或三维材料的超薄悬浮层。与STM不同,STEM可以在很宽的温度范围内提供高分辨率成像和光谱学,因此允许使用温度作为调节参数来允许或禁止某些转换。最新的STEM技术允许人们在几开尔文到超过1 000开尔文之间的任何温度状态下进行操作。人们在低温环境下研究量子现象;而在高温环境中,缺口和掺杂成分可以很容易扩散,也更容易被光束移动。

迄今为止,我们可以进行以下四种不同类型的操作:控制二维材料中的单个空位、原子和多原子复合物;控制三维材料中的单个重原子;空位有序或局部非晶-结晶转变的相变;添加或移除材料。在堆叠和扭曲的二维材料的背景下,可能会出现有趣的结果,比如局部光束引起的变化可能导致摩尔纹材料的出现,这为邻近效应相关的物理学开辟了新的前景。

值得注意的是,电子束修正可以在从纳米到埃的长度尺度上进行,这样的操作跨越了传统光刻和单原子操作所覆盖的范围。一些修正类似于大规模电子束制造或传统光刻中可能出现的修饰。原子光束定向的重新定位可能最类似于使用STM移动原子并组装多原子结构的过程。

光束中的实验室

在不久的将来,研究人员或许能够逐个原子修改材料,探索和定义它们的量子特性,并在光束中实现所谓的量子实验室。这种能力代表着由STEM进步带来的纳米科技的融合与创新。我们将能够以近原子分辨率实现重要的电、磁和光学特性的可视化,并将增加对反应、局部环境和化学物质的控制能力。将这些新兴能力与提供实时反馈和分析的机器学习的进步相结合,可以让我们从控制原子的过程中实现某些物理功能——这是纳米和原子尺度科学的一场革命。

光束实验室在变得逐渐普遍、常规和容易理解的过程中,甚至有可能一步步进入制造业。“光束中的工厂”可能成为量子信息科学的设备制造及应用开发流程的关键组成部分(见图4)。

图4 光束中的实验室将许多功能集成到一个设备中。a. 在微观尺度上,激光可以加热、雕刻、分析或激发材料。b. 在原子尺度上,可以用电子束插入并操纵单个原子。电极可用于控制或测量纳米器件

科技的进步需要多个学科的广泛整合。尽管在原子工程系统中使用量子器件、探索量子现象是电子束操纵的直接目标,但此类器件的创建需要STEM和半导体技术的集成。

随着表面化学控制变得越来越重要,我们对样品制备的要求也更加苛刻。许多相关的技术限制在其原本所在领域是众所周知和可被理解的,但在电子显微镜领域,我们还并没有对此产生充分的认知。我们需要结合表面科学的研究方法,输送和控制掺杂成分。最终,真正的原子级制造过程可能需要结合和利用具有不同优势的三种方法:STM、STEM和传统的纳米制造技术。

数据和信息处理设备也是必不可少的。正如计算机控制对于像差校正至关重要一样,对于光束实验室的功能,它也同样不可或缺,比如具有自动漂移校正的实时光束控制、基于压缩传感和非线性的低剂量成像扫描,以及基于深度学习的实时图像分析和反馈。数据传输率、中央和图形处理单元的可用性以及实时反馈是对仪器开展进一步设计的关键考虑因素。

电子束制造的成品是否可以按比例放大从而得到实际应用?这也是个很有意思的问题。这样的系统似乎具有比扫描探针的操作低得多的固有延迟。但即使对每束电子每秒进行数十或数百次操作,这样的技术也很难应用到工业生产当中。

在量子系统中,不多的成分就能产生真正的影响。有时,几种常见的元素就足够了。在某些情况下,预计大约50个无错误的量子位就可以与最快的经典计算机相抗衡。就像酶催化的链式反应可以实现生物信号的复制功能一样,基本元素的原子制造和基于化学复制的结合可能会为大规模生产开辟一条新的道路。

同样重要的是光束-固体相互作用的基础理论的发展。尽管支撑STEM图像和EELS形成的电子散射理论得到了很好的发展,但电子束引起的固体变化仍然存在很多未知。已知能量的电子能够以原子级精度传递到晶格的选定部分——尽管目前没有等效的垂直分辨率——但我们仍不清楚这一过程可能引起的变化类型。多阶段过程包括电子和原子核之间的能量转移,以及潜在的局部键合、离域导电子系统和核心电子激发的动态演化。对于潜在的机制,我们很难建模,因为它们可能跨越多个数量级的能量和时间。

逐个原子创建量子结构,将其可视化,并在光束实验室中探索它们的功能,这些可能的操作使得该领域十分迷人。我们的操作越精确,对这一领域的理解就越深。

资料来源 Physics Today

————————

本文作者谢尔盖·加里宁(Sergei Kalinin)是田纳西大学诺克斯维尔分校材料科学与工程系的教授。从 2023 年开始,他将成为韦斯顿·富尔顿研究中心的教授。斯蒂芬·杰西(Stephen Jesse)和安德鲁·卢皮尼(Andrew Lupini)是田纳西州橡树岭国家实验室纳米材料科学中心的研究人员