动物——甚至是顶级掠食者——都费尽苦心避开人类,当这些变化扰乱它们的进食和行踪后,就成为一个普遍问题。

生态学家贾丝廷 · 史密斯(Justine Smith)目前是加州大学戴维斯分校的一位教授,她只用一台远程野外监控相机拍下的一段视频,就鲜活地展现一个没有尖牙利爪、没有毒性的物种在一个顶级掠食者心中留下的极度恐惧。

那是2015年3月一个寒冷的雨夜,史密斯安装的一台野外监控相机记录下圣塔克鲁兹山脉中的一头美洲狮。视频开始时,能够听见蛙鸣声,接着一头美洲狮从灌木丛中走出来,小心地不时回头看身后。视频画面底部出现“青蛙录音回放”的文字。随着背景中的植物叶片由于淅淅沥沥的雨水而跳动时,美洲狮走近一堆分辨不出的东西,它可能像泥巴,但其实是一块肉。大概是一头不幸的骡鹿的尸体,由于被啃食和腐烂,如今只剩下躯干。视频中的这头顶级掠食者的大爪子按住尸块一端,撕咬血肉和皮毛。视频渐渐变成黑色,这部15秒长的“戏”中的第一幕到此结束,幕布落下。

中场间歇在瞬息间度过。第二幕开始,美洲狮的声音和画面归来,它再次蹲伏着享用大餐。随着“人类录音回放开始”的文字出现在视频画面底部,宁静的场景被一个谈论法庭案子的老人的声音打断。美洲狮的反应是迅速地朝声音的方向瞥了一眼,这其实是反射动作。它的身体和大脑已经决定好另一个行动方案。尽管那儿没有真正的人类分享美洲狮的那处灌木丛,在这样一个雨夜,很可能在方圆两公里内都没有人类,美洲狮依然一跃而起,从一根圆木下面钻过去,几乎毫无声息地消失在林子里。

在一个人类声音的追赶下,美洲狮仓皇逃离。

2015年用监控相机捕捉到的一段视频展示加州圣塔克鲁兹山脉中的一头美洲狮在附近的一台扬声器播放蛙鸣声的时候,快乐地吃着鹿尸(左)。当扬声器改为播放人类声音(是一个男性关于法庭案子的干巴巴的陈述)后,美洲狮被吓了一跳(中)后,仓皇而逃(右)。这项研究显示,单单人类声音的存在就能吓坏这些动物,使得它们甚至不会吃完一顿轻松得来的食物

野生动物——甚至是我们害怕的顶级掠食者——畏惧人类。史密斯不只是发现美洲狮害怕人类。她指出相比于蛙鸣声,美洲狮听见人类声音时的进食量更少。生态学家已经花费了数十年,聚焦于恐惧对于掠食者和猎物之间、顶级掠食者和它们有时猎杀的小型掠食者之间关系的影响。但在近些年,关注焦点已经转移。生态学家们开始审视动物对于人类的畏惧如何影响从捕食率到生态系统恢复的各种现象。在越来越由人类主导的世界里,成功的野生动物保护和管理一定要将这种恐惧纳入考量。

迅速了解概念

恐惧生态学(ecology of fear)是野生动物生态学的一个基本概念,指掠食者的存在会在整个景观中产生一连串的生态效应。

近些年里,生态学家已经逐渐认识到,动物(甚至是顶级掠食者)畏惧人类,这给动物行为——进而对生态系统——带来种种影响。

动物可能对人类的存在相当敏感,哪怕只是看起来无害的休闲活动。野生动物的保护策略必须将人类给动物引起的压力考虑进去。

恐惧生态学的起源

尽管生物学家知道动物害怕被猎食,甚至研究被捕食动物有多么机警,以及如何躲藏在群体中,但直到20世纪80年代和90年代,研究人员才开始汇编数据,显示出动物清楚自身变成猎物的风险(所谓的捕食风险)。动物们不仅清楚,而且积极地行动,希望降低捕食风险,接着导致一连串的影响,那些影响等同于一个掠食者吃掉一只动物的影响,或者甚至更大。1999年,伊利诺伊大学芝加哥分校的乔尔 · 布朗(Joel S. Brown)与同事们给这个处于萌芽中的研究领域起了个名称“恐惧生态学”。

也许一个生物害怕被猎食的想法是直觉性的,但概念化的恐惧生态学使得研究者能够循着直觉,得出合乎逻辑的——甚至是惊人的——结论。想象一下以下一系列事件:为了避免被美洲狮猎食,一头骡鹿可能会避开森林内部,转而选择开阔草甸,因为擅长伏击的掠食者在开阔的草甸难以藏身。如果有足够多的骡鹿都避开森林内部,选择开阔草甸的安全地带,相较于森林,它们将会吃掉开阔草甸里的更多植物,这会改变两种区域里的植被结构。在草甸上,本土传粉者需要的野花可能减少,导致昆虫数量减少,影响到以昆虫为食的蛙类和鸣禽,进而导致它们的捕食者数量减少。森林内部可能变得过于枝繁叶茂,排挤出那些需要宽旷的下层植被的鸟类(譬如橙顶灶莺)。但骡鹿的缺位也可能允许栎树幼苗生长至成熟,重建林冠。由于开阔草甸中野花不足——野花或许是一家国家公园里的最吸引人的植物——游客也许不再前来,随之带走的是至关重要的门票费。

在布朗所做的奠基性工作之后的十年间,受到美国黄石国家公园再引入灰狼之举的支撑,集中出现了一批论文。在重新引入灰狼之前,黄石国家公园并非没有掠食者,但是其他掠食者和灰狼之间有着生态学上的重要差异。郊狼的体型不足以猎杀加拿大马鹿和美洲野牛,尽管美洲狮的体型足以偶尔猎杀加拿大马鹿,但大型有蹄类动物能够选择在开阔栖息地(譬如脆弱的滨岸区域)里吃草,从而轻易地避开美洲狮,因为开阔栖息地会妨碍伏击的掠食者。然而,灰狼不是伏击型的掠食者。它们追逐猎物,需要开阔的栖息地来实现追逐。灰狼的体型也足够大,而且相比于独行的美洲狮,它们的数量也足够多,能够猎杀成年的加拿大马鹿和美洲野牛,使得灰狼能够更加有效地调节有蹄类动物种群。俄勒冈州立大学的威廉 · 里普尔(William Ripple)与同事们所做的标志性研究发现,单单狼群的存在就会吓得美洲野牛和加拿大马鹿避开滨岸区域,允许被过度嚼食的物种(譬如柳树和颤杨)再生。然而,有另一种假说宣称,同一时期,当地河狸种群的增加是这些物种难以再生的原因。

并不是只有狼群让被捕食的动物感到极度恐惧,这种情况也不单单发生在黄石国家公园。研究显示,新墨西哥州的更格卢鼠,由于害怕被空中神出鬼没的猫头鹰抓住吃掉,会避免在月光明亮的夜晚寻找食物。肯尼亚的斑马在白天时避开零星林地——因为那时狮子会使用林地——到了晚上则在林地里休憩。挪威深色水体里的小银鱼会根据白昼的延长而改变巡游深度,以便躲避更大型的鱼类,安全地存活下来。由于生命网中不同个体之间联系的紧密程度,一个物种的行为变化会影响另一个物种的行为,继而影响到又一个物种的行为,影响就这样传递下去,像一个平静池塘上的涟漪,不断扩散。因为恐惧的运作基于每时每刻,所以相比于更缓慢的演化过程,恐惧更像是反应。同一批更格卢鼠在某个晚上因为害怕明亮月光而待在地洞里,到了次日晚上,假如云团碰巧遮住月光,它们会花费数小时无拘无束地觅食。这一切都是因为月光使得掠食者能看见更格卢鼠。

顶级掠食者——譬如这头孟买郊外的金钱豹——常常畏惧人类。顶级掠食者改变行为,避免与人类接触带来的压力,结果产生一连串生态影响

没过多久,恐惧生态学不仅仅被应用于掠食者-猎物关系,也被应用于掠食者-掠食者关系。小型食肉动物(譬如草原狐、非洲野犬和小斑獛)似乎在那些会猎杀它们的更大型食肉动物(郊狼、狮子和猞猁)出现在附近时,会改变它们使用的栖息地,改变它们的活跃时刻。黄石国家公园的灰狼不只是调节加拿大马鹿和美洲野牛种群到健康水平,也潜在地拯救滨岸区域。黄石国家公园缺少灰狼时,郊狼曾自由自在地猎杀叉角羚,叉角羚是西半球最快捷的陆生哺乳动物,也是一种与长颈鹿科毗连的有蹄类动物科中的唯一幸存物种,该科的其他物种已经灭绝。犹他州立大学的金 · 伯杰(Kim Berger)与同事们所做的一项研究发现,灰狼猎杀郊狼,并让它们避开某些区域,借此调节郊狼数量和郊狼对于叉角羚的捕食行为,使得叉角羚种群能够反弹。

法国画家卡尔·范洛(Carle van Loo)的这幅绘制于1736年的画作《猎熊》采用暴力、好战的图像描绘当时看待大型掠食者的态度。人类一直以来都在猎杀掠食者,但这些动物在全球范围的死亡率在欧洲帝国主义时期达到峰值。一些物种灭绝了,许多物种也差一点灭绝。掠食者有充分的畏惧人类的理由,既是因为这些灭绝带来的持久影响,也是因为当前存在的迫害

一只在白天活跃的动物可能遽然变得仅在夜间活跃,恐惧是这种变化背后的原因。恐惧也是一只通常独来独往的动物决定要和一些伙伴结伴的原因。也是由于恐惧这种原因,一只动物可能对一片食物丰富的森林视若不见,转而投奔一片食物更稀少、但更加安全的森林。恐惧是连续不断的、有时不断增强的压力形成的背景噪声。它可能迫使蝌蚪限制自身的尺寸大小,换取更好的闪避能力;降低欧绒鸭蛋的孵化可能性;使得与特殊蜘蛛(口器用胶水粘合住)一起被关在笼中的蚱蜢和那些与正常蜘蛛(可以自由地捕食蚱蜢)一起被关在笼中的蚱蜢的死亡概率一样大。恐惧沿着营养食物链往上跑,直到遇到占据最优势地位的掠食者——也就是生态金字塔的顶点——的尖牙或利爪才停下。大家都害怕大灰狼,但大灰狼对谁都不怕。

或者说,我们过去是这么认为的。然而,过去十年里的一波研究已经显示不同的结论。

恐怖的人类超级掠食者

动物——甚至是大型掠食者——有充分畏惧人类的理由。在全球各地,掠食者一直遭到捕猎——出于畏惧,因为报复,由于仪式需要等。然而,对顶级掠食者的猎杀在欧洲帝国主义时期变成一场范围广泛的大灭绝。到17世纪时,欧洲大部分地区的大型食肉动物已经被猎杀殆尽,殖民地开拓者惊惶地发现,北美成为美洲狮、灰熊、灰狼和更少见的美洲豹的家园。

当掠食者(譬如图中的仓鸮)在上空出没时,更格卢鼠会避免在月光明亮的夜晚觅食,因为掠食者能更加容易地发现它们。动物清楚自己的捕食风险,并积极努力地降低捕食风险。对于这些行为变化和带来的级联影响的研究被称为恐惧生态学

1756年,约翰 · 亚当斯(John Adams)在日记中写道:“整个大陆是一片绵延不尽的阴郁荒野,狼群、灰熊和更加野蛮的人类萦绕在这儿。”灰狼、灰熊和美洲狮不仅对人类的性命构成威胁,也危及牧场主的生计和人类作为猎人时的消遣。昭昭天命已经裁定,“驯服”北美未被开化的荒野是人类的职责。“大型猎食动物对于牲畜和猎物有害,在我们不断前进的文明中不再有容身之所。”美国生物调查部的戈德曼(E. A. Goldman)在1925年说道。欧洲殖民者也是这么做的,毁掉这些大而危险的有害生物的森林避难地,用枪杀、下毒和陷阱消灭他们能逮到的任何顶级掠食者。这些殖民者干得十分出色,根据2004年一项由新墨西哥州立大学安德烈娅 · 拉利贝泰(Andrea Laliberte)与里普尔合作的研究,发现顶级掠食者的地区收缩到原先的将近一半。

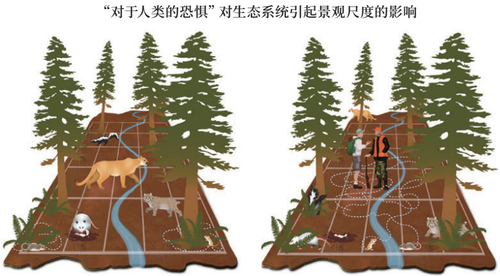

当人类不存在时(左),大型和中型掠食者的游荡范围更加广,小型哺乳动物的移动受到限制。当人类存在时(右),食肉动物的觅食和游荡范围不那么广,同时小型哺乳动物更加自由地觅食和游荡。因为小型哺乳动物传播种子,这个变化会影响植物的分布和再生

大型掠食者的根绝不仅仅局限于美国。根据环境历史学家马赫什 · 兰加拉詹(Mahesh Rangarajan)的说法,在英国殖民印度期间,印度在50年间有相当于当前全球老虎数量50倍的老虎被杀害。到20世纪初时,一种食肉有袋类动物袋狼在澳大利亚、塔斯马尼亚和新几内亚被猎杀到灭绝。伦敦动物学会的西蒙 · 杜瑞斯(Simon G. Dures)与同事利用博物馆标本和当下标本中取得的DNA,发现从19世纪后期开始,英德两国殖民统治下的博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦的狮子种群突然迅速地下降,导致了种群瓶颈期。平均而言,全球各地的17个顶级掠食者物种如今的分布范围还不到历史上分布范围的一半。

无论顶级掠食者是对这场灭绝保留了遗传记忆,还是在对当前的迫害做出反应,结果都是一样的:全球各地的顶级掠食者害怕人类。这种恐惧导致了一连串影响。

今时今日,在瑞士,欧亚猞猁会在村庄附近捕杀猎物,但只会在天黑后人类入睡之时行动。在欧洲各地的类似生态系统中,西方狍则变得更加昼行性,从而避开如今夜间活动的猞猁的猎杀;然而,这一行为让西方狍变成日间活跃的人类猎手的枪下猎物。在实施空中射杀之后,阿尔伯塔省的灰狼已经变得更多地在夜间活动,从而与它们的猎物,即昼行性的白尾鹿脱钩,也许这就使得白尾鹿能侵入阿尔伯塔省的更多生态系统,也可能会使早已受到威胁的北美驯鹿面临强烈的竞争压力。

如白尾鹿和驼鹿等有蹄类动物会在靠近房屋和村落的地方分娩,借此“庇护”它们的幼崽,利用当地顶级掠食者对人类的恐惧,来为幼崽提供一个成长的安全环境。加州的美洲狮因为不愿花费太多时间在一次猎杀上,所以在城市地区捕杀的鹿比在压力较小的环境下要多。然而,尽管鹿的种群受到这种日益增加的压力,鹿还是选择在更靠近房屋和人类社区的地方进食,以便避开美洲狮,鹿的这种行为却让栖息地的边缘变得更加茂密,穿行起来更加困难。

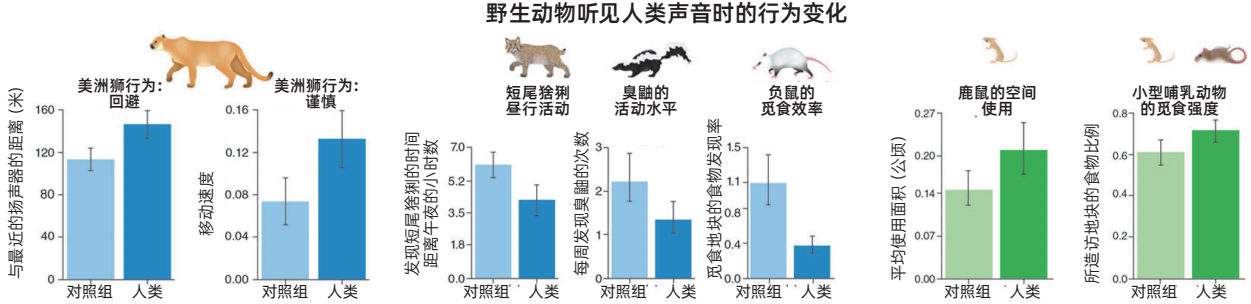

当人类可能在附近时,动物会改变自身的行为,通过食物网和生态系统产生级联影响。美洲狮避开听得见人类声音的地点,行动也变得更加谨慎。短尾猞猁在一片区域听见人类说话声时,变得更多在夜间活动;臭鼬避开人类出没的地区;负鼠在人类出没的地区觅食范围和频率都减少。然而,啮齿类动物在能听见人类声音的地方利用这些变化,扩大游荡和觅食范围,提高效率

有些人也许会说,人类存在的这个事实,就正在扰乱动物和植物的生活与相互作用,但那仅仅是在城市里面。我们有保护的区域,有自然保护区,有国家公园,那儿的顶级掠食者肯定没有对于人类的恐惧,能够自由行动。对于那种看法,一些研究显示,人类的休闲活动——譬如骑自行车、滑雪,甚至是远足——仍然足以引起野生动物中由恐惧诱发的行为变化。威斯康星大学的莎琳 · 乔治(Shalene George)和科罗拉多州立大学的凯文 · 克鲁克斯(Kevin Crooks)发现,远足客和自行车手在加州自然保护系统内的存在使得骡鹿在白天活跃的可能性降低三分之一。亚利桑那州立大学的杰西 · 刘易斯(Jesse Lewis)和同事们发现,科罗拉多州的短尾猞猁在有许多远足客的地点较少出现。就连阿尔伯塔省落基山脉中的灰熊都被发现会避开远足客和越野车,带着熊崽的母熊在对摩托化休闲活动做出反应时,迁移次数会比一般情况下多三次。

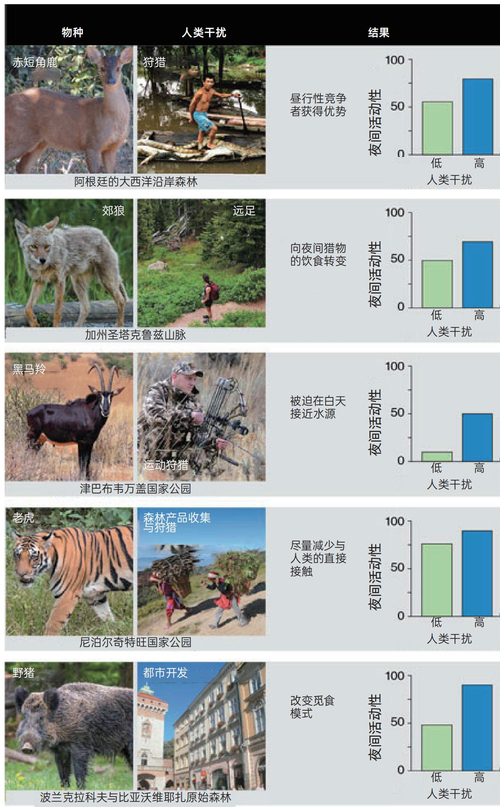

在人类世中,人类正在拿走比应得份额更多的东西,不仅仅体现在物质资源上,也体现在空间和时间上。这种侵害将野生生物逼进更小的恐惧景观和更少的自由活动时间中,并提高一种可能性:只有通过小心地分割时间和空间才能共存的物种会被迫相互影响。多个研究已经发现,在那些受到更多人类造访的栖息地里,不同物种之间的空间重叠有所增加。特拉维斯 · 加洛(Travis Gallo)与同事发现,在芝加哥都市区域,棉尾兔在空间上不回避郊狼。我在宾夕法尼亚所做的研究表明,白尾鹿的幼鹿为了避开人类,被迫在一天中的某些时段活动,那些时段恰好撞上黑熊、短尾猞猁的活跃时间,而这两种食肉动物都很喜欢吃幼鹿。并行活动拉高了幼鹿撞上掠食者并被吃掉的概率。2018年《科学》(Science)杂志上的一篇荟萃分析记载,从野猪到老虎的62个物种对各种人类活动(譬如狩猎和远足)做出反应,夜间活动平均增加到原先的1.36倍。动物的栖息地转变为农业用地和都市开发用地,也导致野生动物更多地利用夜间,结果又一次迫使那些本来可能为了避开彼此而利用不同时间段的物种进入并行活动,增加它们发生交互作用的可能性。

保护的意义

恐惧生态学也能发挥益处,特别是在以牲畜为重点的人与野生动物冲突情况。除了方便易用的稻草人,2003年在爱达荷州进行的一项用尸体诱引动物的研究发现,播放响声(包括人的叫喊声)的动作感应启动扬声器减少了狼、黑熊和赤狐对尸体的消耗量,下降幅度达到68%。

另一方面,正如任何一个经常观察动物行为的人所知道的,动物很聪明,常常变得习惯于人类的存在。立刻跃入脑海的,便是芝加哥和旧金山都市区域的郊狼。然而,尽管这些动物有能力生活在我们的周围,我们的都市环境和自然环境相比,也许还是会继续给野生生物带来更大的压力,正如加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校的朱莉娅 · 纳尔逊(Julia Nelson)与同事们在圣华金敏狐中发现的那样。此外,尽管动物也许适应了人类世界,但人类、城市和市郊制造的持续不断的、由压力构成的背景噪声或许让动物躲避掠食者的条件反射变得迟钝,正如风险分配假设所预测的那样。

1991年,印第安纳州立大学的史蒂文 · 利马(Steven Lima)和密歇根大学的彼得 · 别德涅科夫(Peter A. Bednekoff)分析了动物会如何应对低风险和高风险的处境。他们假定,身处风险的时间差异对于动物的反应至关重要:面对短暂的、不经常的高风险处境的动物与那些持续在高风险处境下的动物相比,前者的反应应该更强烈。

2018年的一份荟萃分析显示,当有各种各样的人类行为存在时,全球各地的动物都在改变作息,变得更多在夜间活动。这些转变产生许多需要考量的不同结果,尤其是当人类变得无处不在时,对于许多动物来说,避开可能有人类的地方已经变得几乎不可能

我在宾夕法尼亚所做的研究也支持这个风险分配假设。我发现,白尾鹿的警戒行为随着掠食者的相对丰度而增加,但这种变化仅仅发生在那些被更多森林包围的州属森林中。在那些被农业用地和都市开发用地包围的州属森林中,掠食者的相对丰度和白尾鹿的警戒行为之间没有关联。此外,同一片州属森林中,白尾鹿的警戒行为在白天时最多见,因为人类在白天更可能出现在附近。这个结果暗示两件事:首先,比起天然的掠食者,白尾鹿更加害怕人类;其次,在更受人类活动干扰下的环境创造出一个长久的高风险处境,使得白尾鹿的警戒行为与掠食者的相对丰度脱钩。这种脱钩可能使掠食者猎杀幼鹿变得更容易,进而有可能影响白尾鹿种群密度。

总是会有畏惧人类的动物。我们能为它们做些什么?想象一个更加宽厚慈悲的世界,那儿的人类尊重这颗蓝色小行星上的其他乘客。国家公园和其他保护区可以限制每日游客人数,在生物特别敏感的时期(譬如动物产崽的时候),彻底封锁某些区域。我们可以在设计绿道时,留出更多的缓冲栖息地,在都市区域给野生生物留下更多空间。我们可以好好规划城市,减少市郊的扩张,在夜里关闭室外灯光,尽可能抹去人类的存在。野生动物会针对人类存在的变化做出反应:我们已经发现,鹿和野猪的活动模式和移动率根据是否处在狩猎季而变化,我们也发现北卡罗来纳州格林斯伯勒的蝙蝠在周末减少活动,因为周末有更多人类离开城市来到野外。通过了解我们给野生动物灌输的恐惧,我们能够成为尊重生命、考虑周详的地球伙伴,更好地与其他物种共存在地球之上。

资料来源 American Scientist

——————

本文作者阿西娅·墨菲(Asia Murphy)是一位生态学博士,毕业于宾夕法尼亚州立大学,目前在加州大学圣塔克鲁兹分校做博士后工作