地外智慧生物搜寻(SETI)在冷战期间的诞生可能激发了对人类面临的威胁的思考,并提出了使用核武器与外星文明交流的建议。

1971年一个秋日的午后,一群科学家——其中大部分是天文学家——聚集在苏联的一个礼堂里,参加了美苏关于SETI的首次会议。当天下午的讨论主题是人工智能(AI)以及它可能彻底改变或毁灭世界的方式。

有些事永远不会改变。如今,人工智能与SETI以及更广泛的天文学有着密切的联系。人工智能被用来分析由强大的计算机模拟和详细的巡天观测产生的大量天文数据。“突破聆听”(Breakthrough Listen)等计划使用人工智能分析来自诸如西弗吉尼亚州绿岸射电望远镜(GBT)等望远镜的上百个小时的数据,天文学家希望从中找到含有外星技术特征的信号。总之,人工智能帮助天文学家更好地识别、预测和理解我们宇宙的特征,而且要比人类快得多。

然而,这些巨大的进步也带来了巨大的恐慌。在过去几年里,我们已经看到了新一代人工智能工具的开发和大规模部署,例如ChatGPT,这一发展让人喜忧参半。一群科学家、政策分析师和商界人士发表了一封公开信,以“对社会和人类的巨大风险”为由,提议暂停大型人工智能实验。六天后,《时代》杂志刊登了一篇由人工智能理论家埃利泽 · 尤德科夫斯基(Eliezer Yudkowsky)撰写的文章,题为“暂停人工智能的发展还不够,我们需要将其全面禁止”,文章中大胆断言:“如果我们继续下去,所有人都会死,包括儿童。”

文中,尤德科夫斯基将开发“超人工智能”类比为遭遇先进外星文明。技术专家对“奇点”风险提出警告,警示在一个假设的未来时刻,人工智能将超越人类智慧。其中“奇点”一词由数学家和计算机科学家弗农 · 文格(Vernor Vinge)创造,并由未来学家雷 · 库兹韦尔(Ray Kurzweil)推广。2018年,埃隆 · 马斯克(Elon Musk)警告说,人工智能可能会成为一个“不朽的独裁者,我们永远无法摆脱”。换句话说,人工智能引发了全面的生存恐慌。

人工智能焦虑

一些人可能倾向于将这种忧心忡忡视为一种新派卢德主义。“卢德分子”(Luddite)一词指的是19世纪英国的一群纺织工匠,由于操作机械并不需要过多的技巧,所以他们担心机械化会剥夺他们的谋生手段,于是发动了一场暴力运动,袭击并摧毁了工厂和机器。

如今,“卢德分子”一词经常被用来驳斥那些担心新技术的人,认为他们有技术恐惧症,抗拒技术进步。但19世纪的卢德分子并不只是简单的技术恐惧症患者。社会历史学家已经证明,他们不仅仅摧毁机器,还向各地和国家当局游说新的监管和劳工法。换句话说,他们害怕的不是技术本身,而是利用技术来剥夺劳工权益的不公平劳动行为。

新技术往往会引发焦虑,但并非毫无道理。社会科学家和政策制定者都知道,人工智能存在着种种问题,这些问题不一定是技术本身造成的,而是与其使用方式有关。美国公民自由联盟一直在追踪人工智能可能产生有害社会影响的方式。例如,人工智能可以通过有偏见的算法和有缺陷的数据集使住房和招聘歧视长期存在,导致住房和工作机会被不公正地剥夺。

事实上,早在ChatGPT开发之前,人工智能就已经让SETI科学家感到担忧。1965年,苏联的SETI科学家约瑟夫 · 什克洛夫斯基(Iosif Shklovsky)就曾写到人类可能面临的生存威胁,他警告“一个发展中的文明会遭遇无数巨大的危机,而其中一场危机很可能是致命的”,并以“由人工智能生物出现引发的危机”为例。

什克洛夫斯基对人工智能的担忧只是冰山一角。SETI科学家的任务是寻找外星文明,并在可能的情况下与之交流(如果它们存在的话),他们必须从全局出发,思考生命、文明、智慧的本质,以及最关键的,什么能导致这些事物的终结。

毕竟,如果宇宙中是一片寂静,如果天文学家永远不会探测到外星生命的迹象,那么这可能揭示了智慧生命本质上的普遍真理。也许,正如什克洛夫斯基警告的那样,外星文明面临了太多的危机,以至于它们无法存活足够长的时间来与其他文明交流。SETI需要思考这样的可能性。

更广泛地说,即使在SETI之外,天文学也有类似的存在主义思考。天文学家研究的许多天体现象都可能成为行星杀手,比如黑洞、超新星和恒星耀斑。他们已经大致确定了地球的消亡日期,即当太阳膨胀到足以吞噬地球,或至少靠近到足以把地球烧成灼热岩石的时候。宇宙学家凯蒂 · 麦克(Katie Mack)曾写过一篇著名的文章《万物的终结》。物理学家和天文学家不仅可以预测地球的终结,还可以预测整个宇宙的终结。自然,从事SETI工作的天文学家倾向于推测文明的终结。

在此过程中,SETI科学家不仅想象了生命可能存在于宇宙中的数十种方式,还想象了它可能消亡的数十种方式。SETI掌握着地球焦虑的脉搏,而其对地球技术的关注,尤其是有害技术,最终决定了其研究的特点。

冷战

鉴于SETI的存在主义思想,其在冷战期间的创立并不足为奇。更具体地说,它是源自射电天文学领域,该领域在第二次世界大战结束后迅速兴起,部分原因是雷达等新技术的出现。战后,一些曾从事雷达技术的技术人员和操作人员转而投身天文学研究。

然而,尽管第二次世界大战后射电天文学在许多国家得到了发展,但SETI几乎只在美国和苏联进行,或许是由于太空竞赛的影响促使人们思考我们在“外面”可能会发现什么。

SETI界普遍认为,对地外文明的首次探索是由美国天文学家弗兰克 · 德雷克(Frank Drake)于1960年进行的。这次探索被命名为“奥兹玛”(Ozma)计划,在西弗吉尼亚州绿岸的国家射电天文台利用其新建的85英尺望远镜进行。该项目的名称取自奥兹国公主奥兹玛,她是弗兰克 · 鲍姆(L. Frank Baum)奥兹国系列小说中的人物(热门电影《绿野仙踪》就是根据这部小说改编的)。

德雷克解释说,奥兹国是“一片遥远而难以到达的土地,居住着奇异的生物”,也许与他希望进行沟通的土地和生物并没有太大的不同。在小说中,虚构的叙述者使用无线电技术与遥远的奥兹国建立了通信。与书中的叙述者一样,德雷克也希望使用无线电与“彩虹之上某个地方”的异国世界交流。

“奥兹玛”计划观测了天仓五和天苑四两个类日恒星系统,波长接近21厘米。德雷克的想法很有灵感,但也很简单:如果有智慧的外星人像我们一样发展了无线电技术,那么我们也许可以利用地球上的射电望远镜来探测到它们。该项目一无所获,但引发了许多后续的探索。一个新的天文学子领域由此诞生。

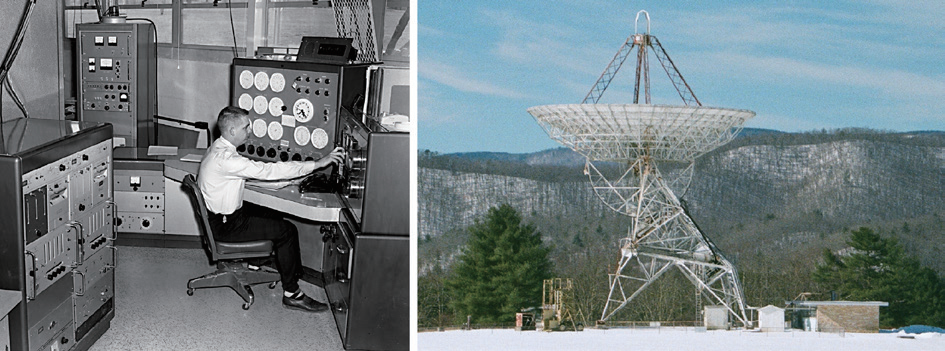

1959年,弗兰克·德雷克(1930—2022)坐在桌前,开始筹划第一个系统性实验,名为“奥兹玛”计划,以探测外星智慧存在的证据

西弗吉尼亚州绿岸的美国国家射电天文台,德雷克和同事们利用85英尺的碟形天线(右)来检查天仓五和天苑四两个类日恒星系统附近的空间区域,以寻找人造无线电信号。左图为 1961年的望远镜控制室。尽管这项被称为“奥兹玛”计划的寻找地外智慧生物证据的工作并没有取得确切的结果,但它引发了一场全球范围的科学讨论

SETI的天文学家持有着一种世界性的观点,德雷克和其他像他一样的人预测,探测到外星智慧可能会在我们自己的星球上掀起一股和平与团结的浪潮。1992年,他写道:

我深信外星文明将赠予我们大量的有用信息,供我们自由运用。这部“银河百科全书”将为我们的生活带来无法预测的改善。就像文艺复兴时期重新发现的古代文献和新知识一样,这些知识为中世纪欧洲带来了思想、奇迹、创造力、实验以及对自然界的探索,等待我们的将是丰富的外星科学、技术和社会学信息,推动另一场更加激动人心的文艺复兴。

其他SETI科学家也赞同这一观点,这股浪潮促进了苏联和美国天体物理学家之间的合作。即便如此,冷战背景还是给这门乐观的新科学带来了挑战。苏联和美国的SETI科学家在试图合作进行搜索时发现,由于旅行禁令、邮件干扰等政治障碍,尤其是来自情报机构的干扰,他们很难相互沟通,更不用说与外星人交流了。

外星智慧

就在德雷克首次提出搜索人造无线电信号这一想法的同一时期,人造无线电信号历史上首次在外太空中弥漫开来。间谍卫星和航天器数量不断增加,射电天文学基础设施同时被用于科学和军事领域。同样的望远镜既可以探测外星智慧的痕迹,又可以追踪洲际弹道导弹。

这些应用之间的矛盾给SETI带来了挑战。它在促进美苏国际合作的同时,也与军事和政府利益纠缠在一起。由于它们的目标往往相同,即在太空中探测窄带人造信号,SETI科学家善于开发被情报界用于深空监听的技术。因此,SETI在许多方面都体现了20世纪60年代的紧张局势:它在军事冲突和核威胁的背景下,构想了一个充满希望的太空未来。

这门科学既根植于国际主义又与战争有关,这种双重性可能是促使SETI考虑存在主义威胁的原因。卡尔 · 萨根(Carl Sagan)在1966年与什克洛夫斯基合著的《宇宙中的智慧生命》(Intelligent Life in the Universe)中提出了这一担忧。他们写道:“另一个与我们这个时代有一定关系且不止科学家感兴趣的问题是——技术文明是否会在具备星际无线电通信能力后不久就自我毁灭?”

德雷克也有类似的担忧。在1961年绿岸的一次会议上,他提出了现在著名的德雷克方程,旨在帮助SETI科学家组织讨论银河系中现存的外星文明数量。他方程中的最后一个变量L代表文明的寿命。德雷克明白,重要的不仅是计算在我们的银河系中可能出现多少智慧文明,还要计算它们能够存活多久。

当德雷克提出他的方程时,核军备竞赛正处于高潮;不到一年后,古巴导弹危机将世界推向了灾难的边缘。对智慧技术文明的寿命进行研究变得更为紧迫。

大过滤器

尽管许多科学家默认宇宙中可能存在大量的智慧生命,但SETI科学家长期以来一直缺乏任何可能来自外星智慧的确凿证据。针对这明显寂静的宇宙,物理学家恩里科 · 费米(Enrico Fermi)于1950年提出了一个著名的问题:它们在哪里?正如现在所知,费米悖论描述了这一现象,它指宇宙中很可能存在外星生命与缺乏外星文明证据之间的矛盾。

尽管许多SETI科学家将这种证据缺失归因于缺乏全面的搜索,但部分理论家开始提出存在所谓“大过滤器”的观点,认为正是这种过滤器阻碍了智慧文明之间的联系。他们将这个过滤器看作概率障碍,即生命形式在其发展的某一阶段必须面对的障碍。

大过滤器理论认为,类地行星要生成一个能够被我们当前技术所探测到的智慧文明,必须经历几乎不可能完成的进化转变。大过滤器可能出现在我们现阶段之前,这意味着我们已经克服了一个几乎不可能完成的事件,使得我们的文明得以发展,但它也可能出现在我们还未到达的阶段。后一种情况意味着,我们将会面临潜在的危机,比如我们自己的技术导致的自我毁灭。

对原子弹造成的死亡的思考,在许多方面影响着SETI早期的想法。在1971年首次美苏会议上,关于与外星生命联系的想法和解决核军备竞赛的方案交织在一起。康奈尔大学行星研究实验室的天文学家詹姆斯 · 埃利奥特(James Elliot)撰写了一篇名为“用于星际通信的X射线脉冲”的论文,这个标题对于一项激进的想法来说显得很温和。埃利奥特提出,在试图与外星生物联系时,核武器可以作为地球的公告信息。

他认为,如果美国和苏联将它们的核武库合并,在远离地球的地方制造一次大爆炸,那么释放出的X射线就有可能在很远的地方被其他世界的智慧生命探测到。简而言之,核裁军和外星联系可以同时进行。

安德烈 · 萨哈罗夫(Andrei Sakharov),一位著名的物理学家、裁军活动家和苏联热核项目的关键人物,提出了一种不同的通信系统,也是利用热核爆炸。他建议在太阳系的不同位置进行一系列爆炸,以制造闪光灯,用来传递简单的信息,例如重要数字的序列。

1957年6月24日,在内华达试验场进行的“普丽西拉”(Priscilla)核爆照亮了天空,它是“铅垂行动”(Operation Plumbbob)的一部分,旨在展示核试验技术的进步。这次爆炸为冷战时代的核武器研发提供了数据,但也引发了人们对环境和健康影响的担忧

当然,这两位科学家都提出了核解决方案并非巧合。核军备竞赛决定了冷战时期的很多事情,对核弹的恐惧笼罩在平民和科学家的心头。在20世纪60年代和70年代,苏联和美国都各自积累了数千枚核弹头的惊人军备,这个数量是使地球不再适合人类居住所需数量的10倍以上。

许多SETI科学家成了积极的反核活动人士。1983年,萨根撰写了一篇题为“核战争与气候灾难:一些政策意义”的文章,发表在《外交事务》杂志上。他认为,除非美国和苏联停止军备竞赛,否则人类极有可能面临灭顶之灾。次年,他与其他人合著了《寒冷与黑暗:核战争后的世界》一书,在书中他普及了核冬天的概念,即核战争可能引起的严重气候灾难。

菲利普 · 莫里森(Philip Morrison)是1971年美苏SETI会议的与会者之一,曾在曼哈顿计划中担任要职,并监督了在日本长崎上空爆炸的原子弹的建造工作。作为曼哈顿计划调查小组的成员,莫里森亲眼看见了灾难性的后果,成为反对核武器的坚定倡导者,并创立了美国科学家联合会和国防与裁军研究所。他或许比大多数其他科学家更加清楚核技术的破坏性影响,并认为SETI的主要好处之一是它是一个揭示我们自己未来的工具。

莫里森提议将SETI称为“未来的考古学”。正如他所解释的那样,通过考古学研究过去是令人着迷的,因为它告诉我们关于我们自己历史的信息,而SETI为我们提供了探索未来的机会,因为它展示了我们可以成为什么样子。他声称SETI是“我们对宇宙了解所缺失的元素,它告诉我们,我们的未来是什么样的,我们在宇宙中的位置是什么。如果宇宙中没有其他生命,这对我们也是非常重要的”。这种思维当然是高度决定论的。随着时间的推移,SETI科学家的生存恐惧变成了生存预测。他们开始将对地球和人类文明的担忧投射到他们对宇宙中可能发现的东西的期望上。

宇宙之镜

我们可以把这种投射称为宇宙之镜,这个概念表明SETI可能会将世界紧密联系在一起,因为它有助于人类在宇宙背景下看清自己。SETI科学家吉尔 · 塔特(Jill Tarter)曾在一篇为美国有线电视新闻网(CNN)撰写的文章中定义了宇宙之镜,将其描述为“一面镜子,在这面镜子中,所有人类都可以看到自己与外星人相比并没有什么不同……这面镜子提醒我们,我们都来自星尘”。

然而,宇宙之镜还有另一面。虽然它可以提醒我们共同的起源,但也能凸显我们的问题和冲突。以旅行者计划的金唱片为例。这张留声机唱片由包括萨根和德雷克在内的部分SETI科学家设计,是被搭载到旅行者1号和旅行者2号航天器上发射出去的信息。萨根和他的团队希望在唱片中加入各种声音、图像和问候,向潜在的外星文明传达人类文化和科学成就的缩影。

然而,尽管他们的目标是向外星生物发送信息,但团队还是遇到了来自地球的意想不到的挑战。为了避免偏颇,萨根决定在唱片上加入各种语言的问候。但由于时间紧迫,他只好走访了联合国总部,请求所有代表用母语录制问候,以确保唱片能够全面充分地代表人类。然而,在录音过程中,他很快发现所有代表团的团长都是男性,因此没有女性的声音被记录下来。

这一认识引发了对唱片设计的一个关键问题。它应该如实地展现世界,承认世界领导层中存在由历史上的父系社会所导致的性别失衡吗?它应该展示地球的真实面貌,包括恐怖和不公正的一面吗?最终,团队选择了更为积极的描述方式,避免了暴力和负面情绪的描写。

宇宙之镜还可以用来说明我们对技术的焦虑是如何体现在我们对宇宙的观念中的。对于人工智能崛起感到焦虑的SETI科学家预测,我们可能会在外太空中发现人工智能,事实上,这可能是我们所能找到的唯一的外星智慧。什克洛夫斯基和萨根曾经写道:“我们很有可能在某一天创造出人工智能生物,除了比人类先进得多之外,几乎与人类没有什么区别。这种生物将能够自我完善,而且很可能比传统的人类寿命更长。”

一个主要由技术生物组成的宇宙有时被称为“后生物宇宙”。美国宇航局(NASA)前首席历史学家史蒂文 · 迪克(Steven Dick)创造了这个词,并认为:“在宇宙漫长的时间尺度上,文化进化产生了超越生物学的东西,即人工智能。”他对后生物宇宙的定义是:“在这个宇宙中,大多数智能生命的进化已经超越了血肉之躯的智能,与其寿命成正比。”支持后生物宇宙理论的科学家相信,在探索宇宙的过程中,我们更有可能遇到技术生命而不是生物生命。

1977年8月4日,在佛罗里达州卡纳维拉尔角,旅行者号项目经理约翰·卡萨尼(John Casani)手持一面小小的美国国旗,这面国旗后来被缝在旅行者号飞船的隔热毯上。卡萨尼的下方摆放着含有大量和声音的金唱片及其封面,背景则是旅行者2号。这张照片概括了以美国国旗为标志的民族主义与旅行者任务的普世主义之间的紧张关系,后者指唱片携带着地球向外星生物传递的信息

随着新的人工智能技术的兴起,人们对于后生物宇宙以及其中人工智能的可能扩散产生了新的兴趣。比如,哈佛大学的天文学家阿维 · 勒布(Avi Loeb)最近引起了轰动,因为他表示在海底陨石碎片中发现的小金属球可能是来自“另一个文明的太空船”,并告诉《纽约时报》这“很可能是一个带有人工智能的技术装置”。

尽管这些说法受到了质疑,但许多SETI科学家一致认为,人工智能是他们在寻找外星人的过程中最有可能发现的东西。SETI研究所的科学家塞斯 · 肖斯塔克(Seth Shostak)指出,既然人类在发明无线电技术后能够如此迅速地完成这一壮举,那么人类遇到的外星人很可能已经过了人工智能发展的阶段。显然,我们对自己的技术文明的焦虑和希望塑造了我们想象其他世界的方式。

我们如何看待这一切呢?我们不应该因为这些尘世的外衣而否定SETI的价值。实际上,正是SETI对文化变化的敏感和理解,促使它不断转变和发展出创新的新策略。

例如,2022年举办的第一届宾夕法尼亚州SETI研讨会讨论集中在“污染SETI”上,该研究旨在识别系外行星大气中工业活动的证据。NASA资助的一项新计划名为“大气技术特征分类”,旨在研究系外行星大气,以建立潜在的大气技术特征的目录,其中可能包括氟氯化碳等已知污染物。

在我们格外关注地球健康的历史时期,我们突然想到,也许我们并不是唯一虐待我们自己家园的文明。而在冷战后的时期,也许我们并没有忘记核弹对人类生存的威胁,但我们的关注点已经转移,因为我们还面临着其他技术上的威胁,比如气候变化。

在历史长河中,SETI一直在思考我们的世界面临的威胁,并对人类克服这些威胁抱有乐观的态度。尽管它有时带有令人担忧的决定论色彩,可能会阻碍我们更清晰地思考宇宙中其他生命存在的可能性,但SETI已经推动其从业者积极参与科学国际主义,并反对技术上的专制。

从将核武器用作信息的想法中可以看出,SETI表明技术威胁并非真正的技术威胁,而是社会威胁。我们的许多生存威胁,无论是流行病、自然灾害还是人工智能,都源于我们的社会选择如何使用技术。在SETI中,“智慧”一词背后隐藏着一个微小但持续存在的担忧,即或许智慧文明并不够聪明,换句话说,还没聪明到可以避免自我毁灭。

事实上,我们对除了我们自己以外的外星智慧或者其他科技社会的发展方式一无所知。相反,我们把对自身文明的焦虑投射到了外星人身上。

我们很可能无法从这种推测性研究中了解到外星文明的真实本质,但是通过观察那些决定论预测的模式,我们可以看到我们对外星文明的预测是如何与我们对自身文明未来的预测紧密联系在一起的。正如冷战时期的SETI激发了科学家的合作热情一样,该领域所促进的自我审视可能比真正发现外星文明更能成功地促进全球和平。

资料来源 Physics Today

————————

本文作者丽贝卡·夏邦诺(Rebecca Charbonneau)是一名科学史学者,也是弗吉尼亚州夏洛茨维尔国家射电天文台的央斯基研究员