2025年诺贝尔经济学奖授予了乔尔? · ?莫基尔、菲利普? · ?阿吉翁和彼得? · ?霍伊特,其中一半奖项归于莫基尔,因为他“揭示了通过技术进步实现持续增长的先决条件”,另一半由阿吉翁与霍伊特共享,奖励二人“提出了通过创造性破坏实现持续增长的理论”。

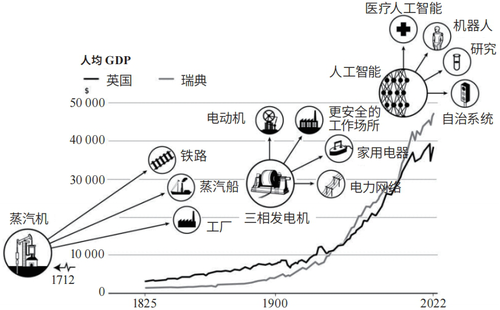

对比人类社会过去两百年的经济增长,工业革命前几千年的积累量都不及前者的一个零头。工业革命后全球经济的奇迹飞跃,其根本驱动力在于创新源源不断,新技术持续取代旧技术,即所谓“创造性破坏”的过程。

2025年诺贝尔经济学奖授予了乔尔 · 莫基尔(Joel Mokyr)、菲利普 · 阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得 · 霍伊特(Peter Howitt),其中一半奖项归于莫基尔,因为他“揭示了通过技术进步实现持续增长的先决条件”,另一半由阿吉翁与霍伊特共享,奖励二人“提出了通过创造性破坏实现持续增长的理论”。

图1?在创造性破坏过程中,新创新总以旧创新为基础并会取而代之。这一过程推动着经济增长,也能彻底改变社会面貌

历史长河偶现重大突破,而历代古人的生活水平总是在原地打转。某些伟大发现确实带来了短暂的经济繁荣和人口增长,但增长总会很快停滞甚至倒退,因为按指数规律上涨的人口总被线性增加的资源限定于循环之内,人类总是跳不出马尔萨斯陷阱,直到两百多年前的工业革命颠覆社会。

始于英国,席卷全球。工业革命后,技术创新不再那么仰赖个人经验性试错,科学发现也不再只是偶然的孤例——一个系统化、持续性、理论驱动的创新发展循环形成了,并永不停歇地引领经济发展。

经济史学家莫基尔从机制层面告诉我们:科学突破与现实应用相互促进,达成所谓的“自我生成过程”,并最终推动经济持续增长。鉴于该进程挑战既得利益格局,他还论述了社会不拒新潮、拥抱变革的重要性。

经济学家阿吉翁与霍伊特于1992年合作发表文章,通过构建数学模型,展示了企业怎样将钱投入生产工艺改进和优质新品开发,以及曾经拥有最佳产品的老牌巨头如何被当下最佳创新者淘汰。经济增长正源于这样的创造性破坏过程,我们的世界也在两百多年间就被它重塑得地覆天翻。

停滞的沧海,增长的桑田

经济学家通常计算国内生产总值(GDP)的增幅用以评估经济增长,但经济增长的内涵远不止于货币价值,诸如新型药物、智能汽车、更优质的食品、更高效的照明、互联网普及、跨地域沟通等经济发展的成果无处不在。

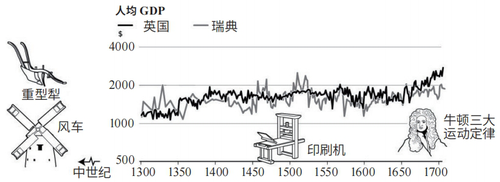

但正如前文所述,古代社会中基于技术发展的经济增长并非常态。以14世纪初至18世纪初的瑞典和英国为例:四百年间,重大创新时有,经济增长却鲜见,人们的收入水平有起落而无突破。

图2?上图展示了1300~1700年间瑞典与英国的人均GDP变化趋势。趋势线表明创新未对长期经济增长产生显著影响

为什么发明创造没能对长期经济发展产生显著影响?莫基尔认为,其根源在于过去的新思想新概念无法持续演进,也不像如今我们习以为常的那样——激发创新风潮,引领应用洪流。

与那停滞的四百年相对的,是从19世纪初至今的社会新常态。除却以1930年代大萧条为代表的特殊历史时期,经济增长总是主旋律,众多工业化国家都呈现相似的发展模式,年均增长率持续稳定于近2%,这个数字看似平淡,但要知道,它足够一名劳动者在职业生涯内实现收入翻番。因此我们说,工业革命后的世界面貌和人类生活焕然一新。

图3?过去两百年间,瑞典与英国的年均经济增长率维持在1.5%左右。技术创新与科学进步在不停歇的循环中相互成就、携手共进

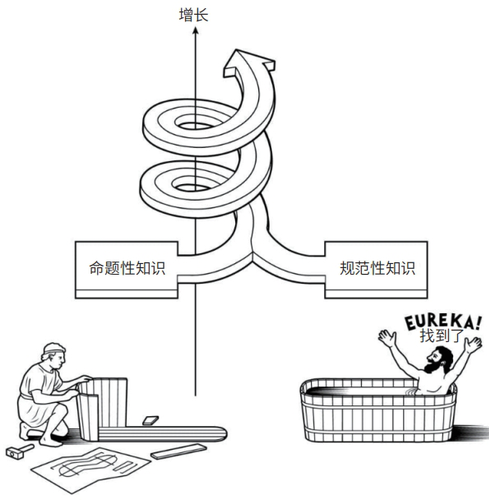

命题性知识与规范性知识:从各自为战到彼此成就

莫基尔的经济史研究证明,持续的经济增长离不开持续涌现的实用知识。这种实用知识包含两方面:其一是莫基尔所称的“命题性知识”(propositional knowledge),即对自然规律的系统性论述,能阐明事物运行的根本原理;其二是“规范性知识”(prescriptive knowledge),例如操作指南、设计图纸或工艺配方,用来告诉我们具体怎么做方可实现特定目标。

图4?规范性知识与命题性知识的交汇融合,为真正的经济腾飞提供了动力。当然,持续增长也需要实践、技术、商业等维度的知识体系支撑,以及社会对变革的开放态度

莫基尔指出,在工业革命前,技术创新主要基于规范性知识,运用这些知识的人只知其然,却不知其所以然;而以数学和自然哲学为代表的命题性知识,其发展则与规范性知识脱节。这就决定了:规律无从指导应用,创新无法依托体系。试图创新者往往要寄希望于随机性,常常以在命题性知识渊博人士看来徒劳的方式建永动机或修炼金术。

16世纪和17世纪见证了启蒙运动与科学革命。科学家开始坚持测量的精确性、实验的可控性以及结果的可复现性,这促进了命题性知识与规范性知识间的良性互动,互动又加速了可用于生产商品和服务的实用知识积累。经典案例包括:蒸汽机基于人们对大气压力和真空现象的新认知而得到改进;钢铁冶炼技术依托氧气降低熔融生铁中碳含量的科学原理而实现升级。实用知识的增长,助推既有技术发展完善,也为其开辟出全新应用领域。

理论指导实践,实践驱动理论发展。对于任何追求落地应用的创新理念,实践经验、技术积累乃至商业智慧都不可或缺。没有这些,即便如达 · 芬奇直升机设计图这般天才构想,也只得停留纸上。莫基尔认为,英国之所以率先跳出马尔萨斯陷阱,迎来持续增长,正因其汇聚了众多技艺精湛的工匠和工程师。他们既看得懂纸上的设计,又擅长把概念转化为产品,这才策动创新与创收的洪流。

让社会更愿接纳变革

持续经济增长的另一大必要条件是社会对变革的开放态度。用莫基尔的话说,技术变革驱动的经济增长,在创造赢家的同时,必然也导致一批人失败;新发明取代旧技术的过程,足以摧毁既有体系。正因如此,既得利益集团感知到威胁后,往往成为抵制新趋势的顽固力量。

启蒙运动提升了社会对变革的接纳度。以英国议会为代表的新兴制度,削弱了特权阶层阻挠变革的能力,也让各方利益团体的代表们有机会碰面、交流、协商、妥协,谋求互利共赢。

另一方面,命题性知识本身就具有改变大众观念的力量。19世纪,匈牙利医生伊格纳兹 · 塞麦尔维斯(Ignaz Semmelweis)观察发现:常解剖尸体而又习惯于不洗手就给产妇做检查的医生,似乎能将来自尸体的致病物质传递给产妇,因此他们经手的产妇死亡率极高;如果依照自己设计的规范严格洗手,产妇死亡率将回归正常。可惜的是,在那个没有微生物概念的时代,塞麦尔维斯只能给出规范性知识,而无法解释规范背后的原理,许多同行都抵制他的洗手建议。直到后来微生物学建立,医学界才如梦方醒。

宏观上增长稳定,微观处暗流丛生

莫基尔通过观察历史揭示了持续增长的必要条件,阿吉翁与霍伊特则受现代数据启发,构建了经济数学模型用以诠释技术进步如何驱动持续增长。两方研究的方法迥异,但本质上都在探讨相同的命题和现象。

如前文所述,英国、瑞典等工业化国家始终保持稳定的经济增长。但宏观上的稳健由无数微观上的跌宕起伏组成。以美国为例,每年有超10%的企业倒闭,同时又有等量新企业诞生,存续企业每年新增或裁撤大量岗位。其他国家的相关数据可能不那么突出,但依循同种发展模式。

阿吉翁与霍伊特意识到,这种企业“你方唱罢我登场、岗位长江后浪推前浪”的创造性破坏过程,正是经济始终向上的核心动力。更优质的产品、更高效的生产可以帮助企业成为市场领导者,而它们的成功又会激励其他竞争者创新,勇攀行业高峰。

熊彼特增长模型:在创造时破坏,从失败中取胜

阿吉翁与霍伊特的理论,也就是他们基于前辈约瑟夫 · 熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)的思想构建的“熊彼特增长模型”,其核心机制可以概括如下。

一个经济体中有掌握顶尖技术的头部企业,此类企业申请产品专利,形成垄断优势,获取超额利润。是专利助它们跃居头部,是专利护它们免受部分竞争,但专利阻止不了其他人做新发明、拿新专利,当更具竞争力的新产品、新工艺问世,“新王就要将旧王拍死在沙滩上”了。

当然,即便只是暂时的垄断利润,即便明知英雄终有落幕时,企业也会为求垄断而持续投入研发。企业预估维持领先地位的时间越长,研发动力就越强,投资规模也越大。关键在于,更大量、更普遍的研发投入,意味着行业创新迭代的速度更快,头部企业的黄金期反倒变短了。因此,为创新花的钱是有上限的,是由多方力量间的动态平衡决定的,创造性破坏与经济增长的速度自然也由这种平衡决定。

研发资金来源于家庭储蓄,储蓄规模受利率影响,利率又与经济增速相关。因此,生产活动、研发创新、金融市场与家庭储蓄构成了有机整体,不可割裂分析。如果一个经济学模型,其中多种相互关联的市场(例如金融市场或研发市场)都达到平衡,那么它就会被经济学家称为“具备一般均衡特性的宏观经济模型”。阿吉翁与霍伊特于1992年提出的模型,是首个关于创造性破坏的宏观经济一般均衡模型。

创新的研发投入与社会回报

阿吉翁与霍伊特的模型可用于分析:在市场自主运行、不受政治干预的情况下,是否有一个关于研发投入的最优值,能带来最理想的经济增长。过往模型无法对经济作整体性分析,也就回答不了这个问题。通过分析,研究者意识到问题的复杂性,其中存在两种相背而行的机制。

其一,投入研发的企业很清楚,当前创新带来的利润终将枯竭,竞争对手迟早推出更优质产品。但从社会的角度看,老一代创新的价值不灭,因为新知以旧识为基础。可以这么说,一项被淘汰技术产生的社会价值大于开发它的企业所获得的价值,私营企业为研发花钱所获得的激励始终小于社会整体的收益。因此,社会面需要补贴研发。

其二,当新兴企业取代老牌巨头时,前者新增利润与后者失去利润同时发生,这就是所谓的“商业抢夺”。只要新创新比旧创新好哪怕一点,“新王就能吃下旧王的蛋糕”,因此私营企业通过创新获得的利润仍可能远超其带来的社会经济效益。但从社会经济角度考量,要是大家都为略胜一筹而大力研发,总投入会不会过高?技术发展和经济增速会不会过快,偏离了理想区间?这些疑问成了我们削减研发补贴的依据。

上述两种机制相互对立拉扯,孰强孰弱由多重因素决定,这些因素又因时而异,随市场而变。阿吉翁与霍伊特的理论可以帮助我们明确最高效的举措,判断社会对研发工作的最佳支持力度。

图5 阿吉翁与霍伊特的模型表明,研发投资领域存在相背而行的不同机制,这种内在力量的对立博弈可能导致经济增长呈现不同走向。市场有差异,时机在转变,种种变量的存在,决定了社会针对创新研发的补贴需求是动态变化的

赢家共输家,何处是代价

前文介绍的1992年模型催生了新的研究课题,其中包括对市场竞争与企业创新之间关系的探讨。阿吉翁与霍伊特发现,市场集中度过高或过低都不利于创新。近几十年来,技术进步飞速,经济增长却已放缓。基于二位学者的模型可作出一种解释:部分企业在市场中的能量太大,统治力太强;或许有必要强力实施反垄断举措,以缓解市场过度集中的态势。

至于“创新总会成对制造赢家和输家”的现象,这不仅是企业的命运,也在广大企业雇员身上成立。高增长需要大量创造性破坏,势必伴随更多岗位消失,失业风险加剧。因此,社会应向输掉饭碗的劳动者提供支持,帮助他们转型,走上生产力更高的新岗位。不妨大胆尝试以所谓“弹性保障”为代表的灵活制度,向资方提供雇佣与解雇的灵活性,为劳方提供就业保障——不求死保某个固定岗位,只求劳动者总有托底和出路。

过去的理论,当下的工具,未来的策略

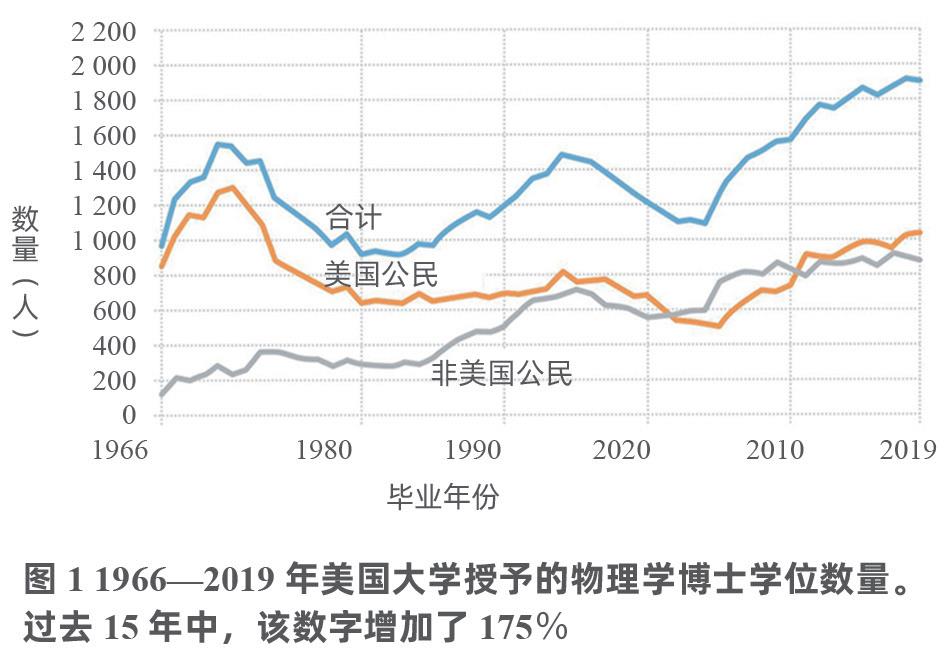

借助莫基尔、阿吉翁与霍伊特的研究成果,我们能以更深刻的视角观察、理解当代发展趋势,更具智慧地应对重大挑战。例如,莫基尔就告诉我们,AI技术有望强化命题性知识与规范性知识之间的反馈循环,从而加速实用知识的积累速率——现实趋势是否如此?

从长远看,持续稳定的经济增长当然很美好。但我们要明白道路的曲折性,理解持续增长不等于可持续增长,预见创新可能伴随的显著负面效应。在莫基尔看来,此类负面影响有时会催生问题解决机制,让技术发展具备自我修正的力量;而历史经验表明,这个过程要求有完善的政策引导。

如前文所述,停滞才是过去几千年的经济常态。本届诺奖得主的工作实际上也是一种警示:身处增长浪潮中的我们必须看清能威胁持续增长的风险并做出应对。这些威胁或许来自少数垄断企业,也可能源于学术自由受限、知识拓展遇阻,抑或利益相关群体的阻挠。倘若创造性破坏这台驱动增长的引擎停止运转,人类或将重回停滞状态。

资料来源 Nobelprize.org