玛德琳 · 兰卡斯特首创了脑类器官。该技术不仅革新了我们对大脑运作机制的理解,也引发了伦理问题。

2013年,发育生物学家玛德琳 · 兰卡斯特(Madeline Lancaster)首次培育出脑类器官。此后,全球脑科学界以及其他诸多领域广泛应用了这项技术,例如用它追踪人类胚胎的大脑发育过程,抑或构建阿尔茨海默病模型。

兰卡斯特在实验室里

当然,普通大众对该技术仍感到陌生。所谓的脑类器官本质上是什么?可以视作培养皿里的微型大脑吗?将它们植入小鼠体内,会否创造出超级智能的啮齿动物?它们是否导致了一些伦理困境?

《新科学家》(New Scientist)杂志的媒体人迈克尔 · 莱佩奇(Michael Le Page)造访英国剑桥分子生物学实验室,就脑类器官技术与兰卡斯特展开了深度对谈。

您可否解释一下何为脑类器官?它们算得上某种微型大脑吗?

它们绝对算不上微型大脑。类器官其实有多种不同类型。人脑包含众多结构,我们培育的类器官仅模拟其中一个或几个区域。它们体积微小且发育不成熟,相比于拥有记忆、功能完备的真实人类大脑,差距太大了。其实就尺寸而言,脑类器官更接近昆虫大脑,但它们不具备虫脑所拥有的组织结构。我认为其复杂程度可能不及虫脑。

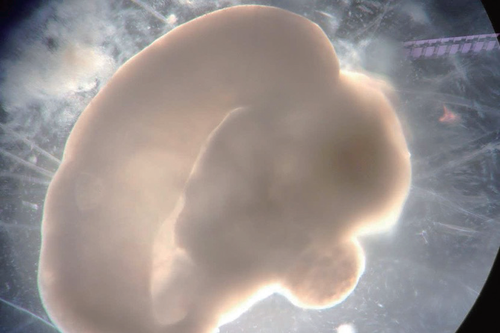

百日脑类器官

您是如何成功培育出首批脑类器官的?

最初,我使用小鼠胚胎脑细胞进行实验,将它们接种在培养皿中,任其生长。结果发现,部分细胞并未如预期那样紧密黏附于培养皿表面,而是脱离表面,然后聚集起来,形成了能够自组织的细胞球——看起来就像是发育早期阶段的脑组织。后来,我们利用人类胚胎干细胞也实现了同样的培育过程。

为何脑类器官的出现被视为重大突破?

人类大脑无与伦比,它的存在决定了我们的本质。不过长期以来,大脑就像个黑匣子。仅仅依靠小鼠实验,我们根本无法捕捉人脑所有的复杂性。而脑类器官的出现,突然给这个黑匣子打开了一扇窗。

可以举例说明吗?

我们运用脑类器官开展的最早期工作之一,就是为小头畸形症建立疾病模型。该疾病表现为患者大脑体积异常偏小。在小鼠身上,即便引入导致小头畸形的基因突变,其脑部尺寸也完全不受影响。我们决定选用人脑类器官作进一步观察。结果显示,引入基因突变成功使得脑类器官的体积缩减。这深化了我们对该疾病的认知。

目前通过脑类器官获得的最重要发现是什么?

我们已经开始深入理解人类大脑为何如此独特。有个让我振奋的发现:人类拥有的能够生成神经元的干细胞,其行为模式明显不同于小鼠乃至黑猩猩的干细胞,其中的关键之处就在于我们的发育速度要慢很多。人类干细胞有更长时间进行扩增并产生更多干细胞,因此最终能形成数量更庞大的神经元。

这类研究会有实际应用吗?

我们开展的许多基础生物学研究都对疾病治疗具有重要意义。虽然我的团队主要关注人类与黑猩猩之间的遗传差异这类演化问题,但实验揭示的某些关键基因往往关乎人类疾病:任何对人类大脑发育至关重要的基因,一旦发生突变,就很可能引发脑部疾病。

您认为这将催生哪些疗法?

短期内,我们将看到脑类器官技术被应用于药物筛选。关于这一点,我对那些缺乏新疗法的领域抱有很大期待,比如精神障碍和神经退行性疾病治疗领域。举个例子,目前精神分裂症的治疗仍然依赖五十年前开发的药物。脑类器官模型有望为这些领域开辟新的突破口。

从长远来看,或许类器官本身就能成为一种疗法。当然,并非所有脑区都适合这一套,比如储存记忆、塑造个性的海马体和额叶,但不难想见,针对帕金森病患者黑质区域多巴胺能神经元退化的情况,我们完全可以尝试培育相应的类器官并进行移植治疗。

人脑类器官是不是已经被植入动物大脑了?

没错,但并非作为治疗手段,而是旨在促进人脑类器官的自我改进。类器官缺乏血管系统以及来自大脑外部的其他细胞类型,尤其是小胶质细胞这种大脑免疫细胞,因此,为了观察此类细胞如何与人类脑组织相互作用,一些研究团队选择将类器官移植至小鼠脑中。

对于人脑类器官被植入动物体内这一现象,我们需要感到担忧吗?

神经元的主要功能之一就是与其他神经元建立连接。所以,把人脑类器官植入小鼠大脑后,我们确实可以观察到它们与小鼠脑细胞产生连接,但此类连接无组织性。接受移植的小鼠反而在认知测试方面表现更糟糕了,好像大脑短路一般。因此,目前通过这种手段还创造不出智力超群的啮齿动物。

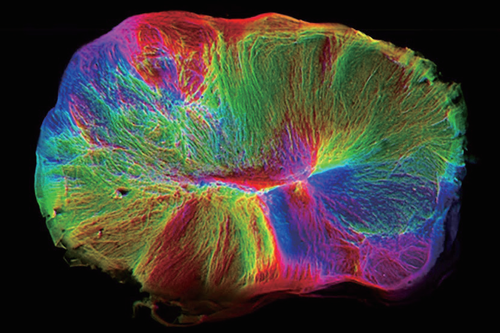

充满神经连接的脑类器官

这个领域未来有没有可能出现增强认知能力的应用?

我们距离那个阶段仍相当遥远。人类高阶思维的形成与大脑的各个部分如何互联有关,具体而言,涉及单个神经元之间怎样建立连接、神经元集群以何种方式沟通以及不同脑区之间如何协同工作。这关乎整个组织结构。即便未来能培育出具备理想组织结构的脑类器官,也还有许多其他问题需要突破。

比如时间问题,小鼠的寿命约为两年,对比人类智能发育至“完全形态”的过程,这段时长不足挂齿。又比如尺寸问题,人脑的非凡得益于其非常大的尺寸,而我们绝无可能将人脑大小的组织塞入小鼠头颅。因此,对于许多这类问题,我认为在可预见的未来我们或许无需担心。

就尺寸问题而言,当前的主要瓶颈在于缺乏血管系统,这意味着脑类器官在长到几毫米大小时就会开始死亡。为突破这方面的限制,学术界已取得了哪些进展?

我并非要低估已有成果,但事实证明:制备脑组织相对容易,因为它可以自主发育成形,而构建血管网络则复杂得多。目前研究人员在引入血管细胞方面已取得初步进展,不过距离实现真正的功能性血液灌注,仍有很长的路要走。

这条路会长到什么程度呢?

我认为需要数十年时间。大脑血管网络的血液灌注功能是全身系统协同作用的结果。为类器官构建血管系统,意味着需要配备一具完整的身体。然而,我们短期内不可能在培养皿里造出完整的生命体。

是否可以认为,只要突破您所说的技术瓶颈,就可以培育出全尺寸的脑类器官了?

即便真在培养皿里培育出一个完全成型、具备血管系统的全尺寸人脑类器官,如果没有信息的输入与输出,它也无法思考任何内容。我们通过动物实验发现:若动物在发育阶段眼睛被蒙住,后期再睁开,虽然其眼睛能正常工作,但大脑却无法解析视觉信号。也就是说,该动物陷入了功能性失明。此类情况适用于所有感官系统以及我们与世界的全部互动。大脑发育、意识形成、认知构建的过程难以脱离完整机体而存在。倘若大脑从未体验任何事物,它也将想之无物。

脑类器官技术的发展日新月异,我们应如何把握好界限,明确孰可为孰不可为?

学界常纠结于如何定义和测量“意识”。我不确定大家能否达成共识,因为从某种意义上说,我甚至无法证明近在眼前、与我对话的您是否存有意识。我能确定的就是我自己有意识。

当然,我们能借助一些可量化指标来对意识存在与否进行评估,例如组织结构、输入和输出、发育成熟度以及脑的尺寸大小等。从这些维度看,小鼠实际上能满足多项“意识”标准,但我们并不认为它们具备与人同等水平的意识。脑的尺寸是一大关键制约因素。

因此,即便我们培育出完全神经网络化的人脑类器官,只要其体积是小的,人类同等水平的意识就无从产生。相较于直接测量意识本身,通过多维度评判标准来作间接观察,应当是更具实践意义的路径。

资料来源 New Scientist