可逆蛋白质磷酸化调控机制的发现及埃德蒙 · 费希尔的学术贡献

分子生物学的三大支柱是微生物学、生物化学和遗传学。蛋白质和核酸同为生物体内最基本的物质,前者是生物体内普遍存在的一类重要的有机大分子,主要由20种不同氨基酸结合而形成多聚体(一类长链多肽高分子化合物)。蛋白质是构成细胞的基本有机物,担负起生命活动过程中各种重要功能。细胞内信息传递和调控是一切生命现象的基础。

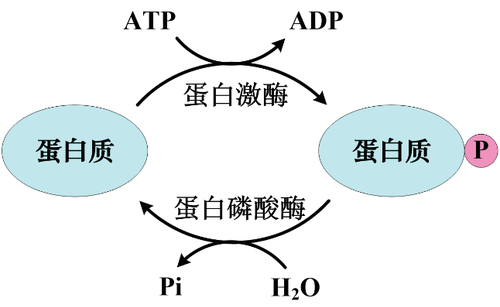

蛋白质的调控功能主要通过两种方式实现:一是数量机制,即通过蛋白质含量的增减影响生物学功能;二是结构调控,即通过蛋白质空间结构的变化参与细胞功能的调控,这种调控机制更为快捷有效。蛋白质结构调控的方式较多,其中最普遍和最重要的就是可逆蛋白质磷酸化修饰,即蛋白质特定位点通过添加或去除磷酸基团调控蛋白质的活性,这一重大基础性发现后被发展为蛋白质磷酸化组学,从而使得世人对许多生理调控机制有了全新的认识与了解。在可逆蛋白质磷酸化修饰示意图中,腺苷三磷酸(ATP)失去末端1个磷酸根后的产物是腺苷二磷酸(ADP),Pi表示无机磷酸盐,P表示磷酸基团。可逆蛋白质磷酸化作用几乎调控着生命活动的每一个过程,如细胞的生长和分化,具体到基因复制转录、蛋白质合成和代谢调控,分子识别和信号转导,肌肉收缩和扩张,肿瘤发生以及包括学习记忆在内的神经活动等都与蛋白质磷酸化密切相关。

酶是生物体内产生的具有催化功能的蛋白质,作为生物催化剂,在生物化学反应中发挥着不可或缺的作用。根据催化剂的反应类型不同,分为氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂合酶(裂解酶)、异构酶和合成酶(连接酶)6大类。生物体内的化学变化几乎都是在酶的催化作用下进行的,酶具有极高的催化效率和高度的专一性(即特异性)。

激酶(kinase,属转移酶类EC2.7 亚类)和磷酸酶(又称磷酸酯酶,phosphatase,属水解酶类EC3亚类)的作用正好相反:前者通过添加磷酸基团实现蛋白质被磷酸化(即活化),后者则通过去除磷酸基团实现蛋白质去磷酸化(即钝化),两者在一个可逆动态过程中以相反的方向工作。可逆磷酸化是一种控制细胞蛋白活性的生化机制,非活性蛋白和活性蛋白构象之间的转换通过变构效应的可逆共价修饰机制实现,其中最重要的就是蛋白质可逆磷酸化和去磷酸化,这两个精致而复杂的过程都需要酶实现调控。研究表明,生物信号在细胞内传递的基本和主要方式是蛋白激酶催化蛋白质磷酸化和蛋白磷酸酶催化磷蛋白去磷酸化,此即蛋白质可逆磷酸化作用。已知人类细胞中含有500多种蛋白激酶和近200种蛋白磷酸酶。另有一类同样催化产物为磷酸化合物的特殊酶却不是激酶,而被称作磷酸化酶(属转移酶类EC2.4亚类)。

可逆蛋白质磷酸化修饰示意图

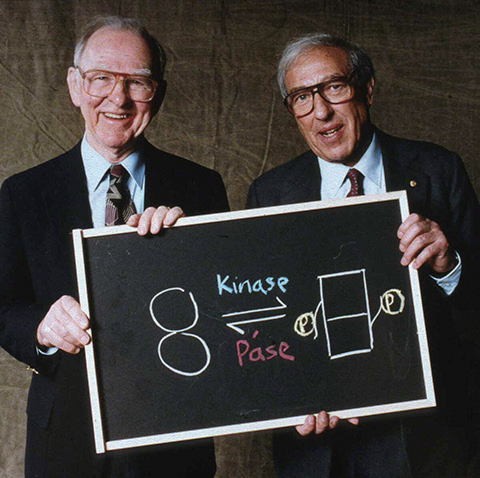

埃德温·克雷布斯和埃德蒙·费希尔(右)合影

1953年,埃德蒙 · 费希尔(Edmond Fischer)在到达西雅图6个月内便开始与华盛顿大学的同事埃德温 · 克雷布斯(Edwin Krebs)携手合作(自此两人成为终身挚友兼紧密合作者),共同研究糖原磷酸化酶的作用机理,想弄清楚它们是如何被磷酸化和去磷酸化的。埃德温 · 克雷布斯了解科里夫妇(Cori,因对糖原代谢和生物调控机制的深入研究发现糖原磷酸化酶而荣获1947年诺贝尔生理学或医学奖)的工作,熟悉哺乳动物骨肌磷酸化酶,知道肌肉中的磷酸化酶需要腺苷酸AMP(即ATP失去末端2个磷酸根后的产物)作为辅助因子;而埃德蒙 · 费希尔在博士后研究期间曾纯化过马铃薯磷酸化酶,发现该酶活性并不依赖AMP。这种差异促使他们鉴定促进磷酸化酶激活的因子,以确定5'-AMP作为磷酸化酶b激活剂的机制。虽然研究工作没能取得预期成效(这个问题1961年被1965年诺贝尔生理学或医学奖得主雅克 · 莫诺(Jacques Monod)所提出的酶调控变构模型解决),但他们在研究过程中却偶然发现了两种形式的磷酸化酶相互转化的分子调控机制,即蛋白质的可逆磷酸化。1955年9月1日,二人联名在第216卷第1期美国《生物化学杂志》(Journal of Bological Chemisty)同时发表得以荣获诺奖的两篇著名论文《骨肌提取物中的磷酸化酶》(埃德蒙 · 费希尔署名在前)和《在肌肉提取物中磷酸化酶b到a的转换》(埃德温 · 克雷布斯署名在前),他们的发现当时并没有得到学界的充分认识和应有重视,2011年这两篇论文被《生物化学杂志》列为百年来(1905—2005年)生物化学和分子生物学领域的经典论文。可逆蛋白质磷酸化是细胞中广泛存在的一种基本代谢调控机制,其实质是一种控制细胞蛋白活性的生化反应。这一重大原创性发现为揭示生命信息传递和查清癌症病因等奥秘提供了重要线索,为人类研究癌症的发病机理及防癌治癌指明了一条道路,对现代生物化学和现代医药学都具有重要指导意义。

实现可逆蛋白质磷酸化调控的关键是发现了作用完全相对的激酶和磷酸酶的存在。可逆蛋白质磷酸化和去磷酸化是生物细胞中普遍存在的一种基本调控机制,这只是一种外在表现,决定这一调控机制更深层的原因是生物体内普遍遵循的反立法则,该法则在生物体内的体现,起决定作用的是DNA的对应互补和双链反向互补。

1964年(会议论文集出版于1965年,期刊学术论文发表于1966年),厄尔 · 萨瑟兰(Earl Sutherland,1971年诺贝尔生理学或医学奖得主)在一次国际学术会议上首倡基于环腺苷酸(cAMP)的第二信使学说,享有“信号转导之父”之美誉。蛋白质的可逆磷酸化调控机制的发现,圆满解答了“第二信使如何调控细胞代谢和生理功能”这个重大问题,揭示了外界生物信息在细胞内传递的基本原理和方法,开创了细胞代谢、生长(发育)、增殖、分化、凋亡、癌变调控机理的研究,这些方面的研究与生物信号分子,如激素、神经递质、细胞因子、癌蛋白(即癌基因的编码蛋白)以及某些药物所携带的生物信息在细胞内的传递密切相关,它对最终揭开生命之谜、控制生命过程,特别是对人类防癌和治病方面提供了战略上的科学指导,具有重要理论价值和实践意义。

埃德蒙 · 费希尔和埃德温 · 克雷布斯首先鉴定出蛋白质可逆磷酸化,蛋白质可逆磷酸化是指蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,其构象和电荷会发生改变,从而影响其生物学活性,这一发现揭示了一个崭新的酶调控机制,从而开拓了分子生物学和细胞生物学研究的新领域。蛋白质可逆磷酸化作用是生理调控机制的一种基本原理,它几乎遍及所有重要的生命过程。激酶和磷酸酶之间的平衡失调,可导致各种疾病产生和致病性组织反应,血压改变、炎性反应和脑信号转导等都与此有关。人们有望由此研发出一些药物逆转这些平衡失调,以达到治病和防病之目的。目前,卟啉及其衍生物就是一种防止转移、提供阻断的有效抗癌药物。细胞生化反应机制仍是当今最热门、最活跃和最广泛的研究领域。

埃德温 · 克雷布斯和埃德蒙 · 费希尔在共同发现蛋白质可逆磷酸化机制以后,在研究方向上各自有所侧重,前者重点关注蛋白激酶,后者则重点关注蛋白磷酸酶。结果埃德温 · 克雷布斯的蛋白激酶研究进展得顺风顺水、成果丰硕,他发现并纯化了大量的蛋白激酶,从而得知蛋白质磷酸化是细胞调控的基本机制。埃德蒙 · 费希尔的蛋白磷酸酶研究则困难重重、举步维艰,这是因为活体细胞内蛋白磷酸酶数量很少,这为纯化工作带来了很大障碍,且纯化的酶特异性较差。直到20世纪80年代才有几种重要的蛋白磷酸酶被纯化成功并被全面解析,这个结果说明人体内的可逆磷酸化以蛋白激酶的激活为主,蛋白磷酸酶则处于相对被动弱势状态。

埃德蒙 · 费希尔致力于蛋白质可逆磷酸化,特别是酪氨酸磷酸化调控细胞过程的研究,是蛋白质酪氨酸激酶(PTK)的发现者和靶向药物治疗的奠基人。根据他研究的与疾病相关的细胞再生、增殖和分化机制,可研发出具有针对性的精准医学和靶向治疗药物,有望解决包括癌症(如血液肿瘤、胃肠道肿瘤和乳腺癌等,约有一半的癌症与蛋白激酶活性异常有关)、风湿病、心脏病和神经系统疾病等在内的医学难题。瑞士诺华制药公司推出的阿培利司(Alpelisib)是一种PI3Kα激酶抑制剂药物,2019年5月24日获美国食品药品管理局(FDA)批准,用于治疗晚期或转移性乳腺癌。蛋白质可逆磷酸化理论还可以应用到基因表达、器官移植与再生以及心血管疾病治疗等方面,它揭示了生命信息传递的真谛,为查清基因表达的调控铺平了道路,释明了环孢素(Cyclosporine)药物是通过干扰磷酸化作用阻断人体对移植组织的免疫反应(即抗排异作用),探明了动脉粥样硬化(因胆固醇沉积在血管壁上而引发)的隐秘。1988年,埃德蒙 · 费希尔小组首次分离得到蛋白质酪氨酸磷酸酶(PTP),为研发治疗2型糖尿病和肥胖症的新药作出重要贡献。

1989年10月8—13日,第7届环核苷酸、钙离子和蛋白质磷酸化国际会议在日本神户举行,大会主题是“信号转导中的生物学和医学”,中心内容是讨论环核苷酸、钙离子等生物信使分子的作用机理以及蛋白质磷酸化问题,埃德温 · 克雷布斯和埃德蒙 · 费希尔都应邀与会。前者在大会开幕式上做学术报告《蛋白质酪氨酸和蛋白质丝氨酸磷酸化之间的信号转导》,后者在全体会议上做学术报告《蛋白质酪氨酸磷酸酶:一类与细胞内信号有关的新蛋白质家族》并出任“蛋白激酶和蛋白磷酸酶”专题讨论的主持人。

2018年10月15日,西湖大学创始校长施一公院士在北京人民大会堂举行的2018年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会上发言,说:“再举一个生命科学领域的例子。埃德蒙 · 费希尔和埃德温 · 克雷布斯因为发现蛋白质的磷酸化于1992年获得了诺贝尔生理学或医学奖。但如果仔细阅读他们发表于20世纪50年代的几篇关键学术论文,你会发现他们当时对不少具体实验现象的分析与我们现在的理解有一定差距,用今天的标准可以说不完全正确。但瑕不掩瑜,这些文章代表了当时最优秀、最有创意的突破。”科学是在不断发展和进步的,如果抛开历史背景而采用当今的标准去审视历史上的科学,这种做法本身可能就是不科学的。

埃德蒙 · 费希尔所获科学大奖与荣衔

1992年10月12日(周一),斯德哥尔摩卡罗琳医学院诺贝尔大会宣布授予美国华盛顿大学(西雅图)两位教授埃德蒙 · 费希尔和埃德温 · 克雷布斯当年诺贝尔生理学或医学奖,颁奖理由是“他们发现作为一种生物调控机制的蛋白质可逆磷酸化”。二人平分当年诺奖奖金650万瑞典克朗(诺奖揭晓时约合120万美元,因时逢瑞典货币大幅贬值,领奖时则只约合95万美元)。由于得到诺奖的青睐,全球生命科学界一度掀起了细胞信号转导及代谢的相互作用研究的热潮并取得一系列重要进展。

两位诺奖得主均率亲友团前往斯德哥尔摩参加1992年传统的“诺贝尔周”系列活动。12月8日,埃德温 · 克雷布斯和埃德蒙 · 费希尔各自履行了诺奖得主的唯一义务(非强制性),在卡罗琳医学院分别发表诺贝尔演讲《蛋白质磷酸化作用和细胞调控I》和《蛋白质磷酸化作用和细胞调控II》,I着重讲述研究的历史部分,II则侧重讲述研究的新进展。

12月10日下午,隆重的诺奖颁奖典礼在斯德哥尔摩音乐厅举行,到场1800余人。卡罗琳医学院诺贝尔大会成员汉斯 · 约尔恩瓦尔(Hans Evert J?rnvall)教授做颁奖致辞后,两位获奖者依次从瑞典国王卡尔十六世 · 古斯塔夫手中领取诺奖金质奖章和获奖证书。当晚,盛大的诺贝尔晚宴在斯德哥尔摩市政厅一楼蓝厅举行,埃德蒙 · 费希尔作为两位获奖者的代表发表了晚宴致辞,他擅长从姓名中发掘提炼笑点,十分风趣地说:“我俩之所以能赢得诺奖得益于姓名中的优势,是因为已有3个Fischer和1个Krebs获得诺奖,我们6个是无人能打败的,这样我俩才能从众多优秀的科学家中脱颖而出。”最后他还诙谐地说:两个“Eds”胜过一个(源出西方谚语:两人智慧胜一人)。他俩名字中的头两个字母都是“Ed”。

瑞典国王给埃德蒙·费希尔颁授诺贝尔奖

费希尔夫妇和瑞典国王夫妇在诺贝尔晚宴期间合影

除诺奖以外,埃德蒙 · 费希尔获得的主要科学奖项还有:瑞士化学学会颁发的维尔纳奖章(Werner Medal,1952)、日内瓦大学颁发的若贝尔奖(Prix Jaubert,1968)、华盛顿大学(西雅图)颁发的杰出讲座奖(1983)、美国帕萨诺基金会颁发的老年组科学家奖(1988)、印第安纳大学医学院颁发的毕尔宁奖(Steven C. Beering Award,1991)、迈阿密自然生物技术冬季研讨会颁发的终身成就奖(2005)、国际生物化学与分子生物学联盟(IUBMB)颁发的IUBMB奖章(2009)。

埃德蒙 · 费希尔获得的主要学术头衔有:美国艺术与科学院院士(1972),美国国家科学院院士(1973),美国科学促进会会士(1992),西班牙皇家科学院外籍院士(1993),意大利威尼斯科学、艺术与人文学院外籍院士(1994),西班牙皇家医学和外科学院外籍院士(1998),韩国科学技术院名誉外籍院士(2000),欧洲科学院(总部设在布鲁塞尔,行政办公室设在列日)国际院士(2004),英国皇家学会外籍会士(2010),等等。2007年11月至2014年11月,他出任阿尔伯特 · 爱因斯坦世界科学奖的颁奖机构——总部设在墨西哥城的世界文化理事会(WCC)——名誉主席。

埃德蒙 · 费希尔共获6个国家8所高等院校的名誉博士称号:法国蒙彼利埃大学(1985)、瑞士巴塞尔大学(1988)、美国俄亥俄医学院(1993)、美国印第安纳大学(1993)、德国波鸿鲁尔大学(1994)、美国明尼苏达州古斯塔夫 · 阿道夫学院(2004)、意大利热那亚大学(2004)、英国苏格兰邓迪大学(2008)。

2008年6月20日,埃德蒙·费希尔(右三)获颁邓迪大学名誉博士称号

埃德蒙 · 费希尔与中国的情缘

费希尔家族和中国的渊源悠长而深厚,埃德蒙因生于上海而始终把中国视为“第二故乡”。2000年在阔别73年之后,埃德蒙 · 费希尔重返故里上海(访问目的和行程不详),2004年5月、2004年11月、2006年4月以及2008年10—11月又四度回到第二故乡中国访问讲学,与内地科学家开展多方位的学术交流与合作。

2004年5月13日,埃德蒙 · 费希尔莅临长春吉林大学,次日在友谊会馆多功能厅获颁吉林大学名誉教授聘书,5月17日出席在东荣大厦礼堂举行的以其名字命名的埃德蒙 · 费希尔信号转导实验室(FSTL)的揭牌仪式,出任名誉主任并做学术演讲《新世纪伊始的基础生物学研究》。出任FSTL创始主任的生命科学学院教授赵志壮是埃德蒙 · 费希尔教授最得意的门生之一。赵志壮是1984年第四届中美联合培养生物化学和分子生物学类研究生计划(CUSBEA)学员,1990年5月获俄勒冈州立大学生物化学兼生物物理学哲学博士学位,1990年9月至1994年6月在华盛顿大学(西雅图)生物化学系的埃德蒙 · 费希尔实验室从事博士后研究,后成为国际转化医学和干细胞领域的学术权威。2004年5月18日下午,埃德蒙 · 费希尔受邀至吉林大学附属中学与孩子们座谈,5月19日出席媒体见面会并与吉林大学师生座谈科技和教育。2006年4月14—21日,埃德蒙 · 费希尔再度到吉林大学讲学一周,4月19日下午在东荣大厦礼堂做主题演讲《我的科学生涯》,这是由国家外国专家局倡议主办的“与大师对话——诺贝尔奖获得者中国校园行”系列演讲活动之一。稍后,吉林大学安排埃德蒙 · 费希尔赴桂林游览,旅途空隙他专心阅读一本天文学方面的书籍。

2004年11月10日,埃德蒙·费希尔(右二)访问上海同济大学

2004年11月10日下午,埃德蒙 · 费希尔及其同事兼好友厄尔 · 戴维(Earl Warren Davie,1927—2020,1980年获选美国国家科学院院士)共同访问上海同济大学,埃德蒙在一 · 二九礼堂发表公开演讲《展望21世纪的基础研究》,通过回顾一些历史事例强调基础研究的重要性和科学研究的不可预测性。他认为“科学和艺术的本质是相通的,两者都需要直觉和想象力”,同时勉励中国青年学子“多一些时间用于放松、思考、梦想,让自己更富有想象力和创造力”。

2004年11月12日,埃德蒙 · 费希尔自上海飞抵长沙,平生首次来到三湘大地。11月13—15日,第一届国际生命科学院士论坛在湖南师范大学举行,本届论坛由湖南师范大学和浏阳生物医药园共同主办,主题是“模式生物与人类健康”,包括模式生物与信号调节、模式生物与生物医学、模式生物与人类健康、动物模型及发育调节、眼睛发育与疾病5个议题。埃德蒙 · 费希尔对基因技术(包括转基因食品、胚胎干细胞基因疗法和克隆技术等)的前景很是推崇,11月13日他在论坛上表示:“多数癌症可以治愈,人类攻克癌症指日可待。”显然,这个预测过于乐观了。当天埃德蒙 · 费希尔在湖南师范大学国际会议中心报告厅做学术报告《蛋白质可逆磷酸化》并被该校聘为名誉教授。2008年10月24日,埃德蒙 · 费希尔再次亲临在长沙举行的第二届国际生命科学院士论坛,与会者共同探讨生命科学的前沿问题,这次论坛是湖南师范大学70周年校庆主要活动之一。

2006年2月17日,百奥迈科生物技术有限公司(Biomics Biotech)在江苏南通市经济技术开发区注册成立。受公司创始人和董事长朱远源博士之邀,2008年11月5—6日,埃德蒙 · 费希尔和厄尔 · 戴维一行由上海抵达公司总部参观考察并举行科技创新研究座谈会。

2018年5月12日,埃德蒙 · 费希尔转化医学研究诺奖实验室在中山大学附属第七医院(深圳)举行揭牌仪式,埃德蒙 · 费希尔被聘为实验室名誉教授,他本人缺席现场的揭牌仪式,其得意门生赵志壮是该实验室的核心成员之一。

埃德蒙 · 费希尔首肯中国的学校教育,他觉得中国的中学教育比美国要好,特别是在理科基础课程方面,1957年诺贝尔物理学奖得主杨振宁教授亦持类似观点。中国学生学习很勤奋,但每天只知道学习,把太多信息塞入大脑,没有时间放松、思考、追逐梦想以及发展自己的想象力,这种学习方式是有缺憾的。埃德蒙 · 费希尔深谙基础研究之真谛,深知只有保持旺盛的好奇心并持之以恒才会有所成就,原始创新和科学突破是无法预测和规划的,也是用金钱买不来的。

——————

本文作者朱安远是自由撰稿人,高级工程师(荣休),诺奖研究者