本文围绕2022年度上海市科技进步奖一等奖“火星探测行星际飞行及环绕平台技术”项目展开。该奖项由上海卫星工程研究所朱新波领衔的团队获得。

几个世纪前的大航海时代,人类第一次建立了跨越大陆和海洋的联系,世界开始连成整体。而深空探测是连接地球和地外文明的桥梁,从嫦娥奔月到夸父逐日,人类从未停止追求星辰大海。

茫茫宇宙中,火星承载着人类厚重的梦想。2020年7月,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功发射。在随后的几百个日夜里,“天问一号”通过一次任务实现了火星环绕、着陆和巡视三大目标。而任务背后的火星环绕器研发团队也获得了2022年度上海市科技进步奖一等奖,他们开发的环绕器技术未来也将用于“天问三号”“天问四号”等行星探测工程任务。

4亿公里闯难关

“天问一号”任务中,火星环绕是关键环节。从地球飞往火星,飞行路径超4亿公里,“天问一号”耗时200多天。在近7个月的时间里,探测器能顺利被火星捕获是第一关,也是火星探测任务中技术风险最高、最为关键的环节之一。

火星探测器从地球飞向火星的过程中,能够被火星引力所捕获进而形成环绕轨道的机会只有一次。此次火星探测任务捕获期间,探测器距离火星最近仅400公里,稍有偏差就会撞击火星或飞离火星,因此,捕获的成败就成了决定火星探测任务成败的关键。

探测器被火星捕获仅仅是第一道关卡,此后还要面临进入环火椭圆轨道、停泊探测、两器分离、中继通信、环火遥感等挑战,任何一个环节出了问题,都将导致环绕任务失败。

为了顺利完成探“火”任务,中国航天科技集团第八研究院上海卫星工程研究所火星环绕器副总设计师朱新波带领团队开发了火星环绕器,让它负责完成以下任务:携带着陆巡视器进行地火转移、火星捕获、环火轨道调整和落区预探测;实施两器分离,提供中继支持服务;在遥感轨道,利用科学载荷对火星开展全球性、综合性的环绕探测。

从近地到近火,环绕器要经历大跨度的温度变化。在环火阴影区,探测器要进入—180℃的极端低温环境,这对器上产品及系统热控提出了高要求。研发团队通过系统热设计和功率平衡确保了舱内的温度水平,而经过严格的材料选型与试验验证,舱外产品也具有了满足深低温条件的环境适应性。

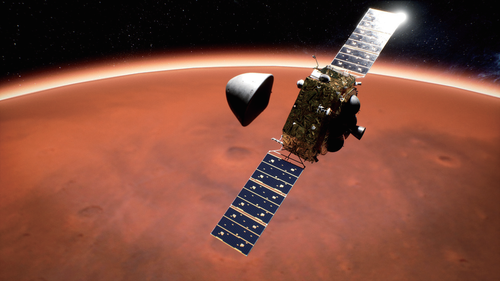

“天问一号”火星环绕器效果图(中国航天科技集团第八研究院供图)

通常情况下,环绕地球运行的卫星都由地面控制中心根据卫星实时状态和任务要求进行控制。但“天问一号”与地球卫星不同,由于器地距离远,最远时单向通信延时达20多分钟,一来一回通信就会延迟40多分钟,地面指令来不及实时干预探测器的运行。

深空探测器与地面站通信之间还存在独特的“日凌”现象:当探测器、地球和太阳处于同一条直线上时,太阳辐射会干扰地火之间射频信号的传输,导致通信中断。我国首次火星探测任务中经历的“日凌”最长达到30天。“日凌”期间,环绕器必须“自己照顾好自己”,依靠自身完成任务管理,并在出“日凌”后迅速自主与地面恢复联系。

为了解决这些问题,研发团队通过研制高度集成的小型化综合电子系统,使环绕器实现了器务管理、遥测遥控、热控管理、配电管理、推进控制、机构驱动和数据存储功能的一体化,为综合信息自主管理奠定了硬件基础。同时,研发团队还通过设计多系统多模式器上信息综合自主处理方案,保证了一级故障任务正常执行,二级故障整器安全,实现了环绕器在轨自主运行超过30天的能力。环绕器通过X频段两维可驱动的2.5米大口径数传天线,实时驱动跟踪,向地球回传环绕器的状态信息及科学数据,最大速率达4 Mb/s。

十年磨剑奔火星

从事航天工作已有20多年的朱新波在研发火星环绕器的过程中,承担了抓环绕器总设计、系统研制过程质量控制、整星大型测试与试验等研制全过程工作。他深刻认识到了火星探测任务的特殊性与难度。

朱新波说:“不同于地球卫星任务,深空探测任务对探测器的性能指标要求都是最高的,系统设计复杂,攻关难度大。” 他表示,受火星、地球绕太阳运转的天体规律影响,火星探测器的发射窗口每26个月才出现一次,要求非常苛刻,“天问一号”任务从启动开始就确定了2020年7月的发射窗口,不容推迟,这就给探测器的研制进度带来了巨大压力。

朱新波和团队自2010年开始背景任务论证工作,其间经历多轮次方案迭代,直到2014年才正式启动方案,逐步攻关。他带领团队开展火星环绕器的研制工作,方案、初样、正样三个研制阶段持续了6年时间。在这期间,他们克服重重困难,完成了方案验证器、初样结构器、初样电性器、正样器的研制,整个研发过程前后历时10年。

2020年7月,“天问一号”探测器在海南文昌卫星发射中心成功发射。朱新波带头研发的火星环绕器带着全国人民的期盼奔向火星。他在现场通过回传的数据实时监测着火星环绕器的状态。器箭分离后,“火星环绕器按照我们设计的动作一步一步精准地完成飞行状态建立”。那一刻,他的内心激动不已。

在“天问一号”之前,我国没有一手的火星探测数据,只能依靠国外。“天问一号”任务的成功实施,为我国科研工作者提供了大量科学数据,有助于其产出大量科研成果。

离开地球约202天后,火星环绕器抵近火星。那天,火星环绕器不负众望,如教科书般地完成了火星捕获制动,成为中国首颗人造火星卫星。朱新波说:“‘天问一号’迈出了我国行星探测的第一步,后续我们国家还会继续探测火星和其他星球。”他和团队开发的火星环绕器技术未来将应用于我国深空探测环绕类探测任务,如“天问三号”“天问四号”等行星探测工程任务。

“深空探测任务是一项系统工程,需要集智攻关。” 朱新波感慨,在研制过程中必须充分发挥全国优势,在顶层统一的指挥和领导下齐心协力,才能完成任务。与此同时,严慎细实才能确保成功。所有地面问题在天上都是巨大隐患。因此,研制过程中任何一个小细节都不能放过。他勉励青年,学习期间要扎根基础专业,建立系统观念,多学习、多动手,持续更新知识、持续实践操练,不断提升综合能力,让几代航天人矢志追求的航天强国梦成为现实。