范艾伦辐射带在1958年被发现至今已60载,科学家仍然在不断发现它的神秘特征。科罗拉多大学博尔德分校大气和空间物理实验室主任丹尼尔·贝克(Daniel Baker),莫斯科国立罗蒙诺索夫大学的斯科别利岑核物理研究所所长米哈伊尔·帕纳修克(Mikhail Panasyuk)共同撰文纪念范艾伦辐射带发现60周年。

2017年标志着太空时代开启60周年。1957年10月4日那天,我们星球上的第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”(Sputnik 1,其中Sputnik是俄语中表示“同行者”的单词)由苏联发射进入近地轨道。尽管它比一个无线电信标好不到哪儿去,它仍然向全世界展示:处于冷战军火库核心的洲际弹道导弹还能把卫星送入太空。仅仅一个月后,在11月3日,苏联科学家发射了一个大得多、也更加复杂的航天器――斯普特尼克2号,它是人类送进太空轨道的第二颗卫星,也是第一颗搭载了活体动物的人造卫星;图1中拍摄的是一个卫星模型,由一个玩偶充当动物的替身。卫星发射的时间是故意这么安排的,为了刚好碰上十月革命40周年纪念的前夕;苏联领导人喜爱用“劳动”成果来庆祝节日。

图1 斯普特尼克2号是一个4米高、圆锥形的密封舱,1957年11月3日,由火箭将它发射进入轨道,按照设计意图,它会始终与火箭连接在一起。卫星上有无线电发射器、遥测系统、盖革计数器和用于内舱的温度控制系统,内舱里携带着小狗莱卡。本图中展示的模型目前陈列于位于莫斯科的理工科学博物馆

除了斯普特尼克2号上的生物学实验,苏联科学家在莫斯科国立大学的谢尔盖·韦尔诺夫(Sergei Vernov)领导下,将一根盖革-缪勒管放在卫星上,测量卫星遭遇的辐射程度。在二战之前的许多年里,韦尔诺夫已经用建在地面上和由气球携带的仪器来研究宇宙射线。所以对于他来说,他自然想要抢在粒子与地球大气层发生相互作用之前测量这些来自星系深处的原始宇宙射线粒子。

按照正式的说法,斯普特尼克卫星是在1957―1958年的国际地球物理年(IGY)框架内发射的。就算是这样,美国还是被苏联的成就震惊到了。两颗苏联卫星接连发射之后,美国陆军弹道导弹署被告知,要用木星C火箭将一颗美国卫星发射上天。木星C火箭是在美国陆军红石军械厂的沃纳·冯·布劳恩(Wernher von Braun)指导下诞生的。喷气推进实验室的威廉·皮克林(William Pickering)率领下属,努力地设计、建造和操控了卫星――14公斤重、鱼雷外形的“探险者1号”卫星。詹姆斯·范艾伦(James Van Allen)和他在艾奥瓦大学的研究团队设计、制造和测试了卫星上安装的辐射探测器。1958年1月31日,也就是斯普特尼克2号卫星发射升空后的不到3个月,探险者1号卫星进入了环地球轨道。

像韦尔诺夫的团队一样,范艾伦研究团队也在探险者1号卫星上安装了盖革-缪勒管。像韦尔诺夫一样,范艾伦也在第一批美国卫星的筹划和发射之前的许多年里,在火箭和气球的助力下研究宇宙辐射。那些先驱获得的第一批测量数据经过分析之后,确实显现出重大意义。没人预测过地球辐射带的存在,而地球辐射带就是被地球磁场俘获的高能粒子构成的嵌套环面。辐射带的发现预示了一门崭新学科――空间物理学――的诞生。然而,这条发现之路困难重重,充满戏剧性。

图2 詹姆斯·范艾伦(1914―2006;中间身着深色西服者)被他的团队成员围拢,其中包括研究生卡尔·麦基尔韦恩(左一)与乔治·路德维格(右二),以及助理教授厄尼·雷(右一)。他们正在查看该研究团队在探险者1号卫星上安装的盖革-缪勒管所探测到的粒子通量数据

解读的难题

当韦尔诺夫与同事第一次看见斯普特尼克2号卫星上获得的数据时,他们注意到盖革-缪勒管的计数率出现大幅度的波动。他们知道太阳最近放射出小型耀斑,于是错误地理解波动,认为它们是由于太阳高能粒子的抵达而产生的。事实上,斯普特尼克2号卫星对地球磁场所穿过的区域进行了取样,那些波动是辐射带存在的证据。问题在于,当航天器的弹道将它带离苏联国境时,苏联科学家无法获取卫星数据。苏联科学中存在的全面保密性质使得它不可能与其他那些在地面接收站拾取到卫星传送信号的国家进行协商。澳大利亚科学家就在斯普特尼克2号卫星在远地点掠过澳大利亚上空时记录了卫星的数据,并要求获得密码,以便破译那些数据。苏联人拒绝了。当苏联人要求从澳大利亚人手上获得数据时,澳大利亚人也拒绝了。苏联科学研究就是这样受到“保密”的妨碍。

范艾伦与他的团队比韦尔诺夫和他的同事们更快地意识到,他们从探险者1号卫星上见到的东西是一种全新的自然现象。然而,早些时候,就连范艾伦也误解了数据。在探险者1号卫星上升进入太空的头几分钟内,卫星上的盖革-缪勒管计数器的表现是能够理解的。但是,随后的数据让人困惑:有些阶段的计数率与宇宙射线的预期值相吻合,其他阶段的计数率远远更高,然而在其他时候,计数率跌到了零。信号的频繁遗失(以如今的标准来看,那时卫星的电力传送很弱)和计算卫星轨道的困难使得对那些数据的理解进一步复杂化。范艾伦最初以为他们探测到的是导致极光产生的低能粒子。

为何宇宙射线计数率会如此突然地下降,当团队对此迷惑不解时,研究生卡尔·麦基尔韦恩(Carl McIlwain)指出,粒子通量也许在某些地方是如此之高,以至于使得盖革-缪勒管进入饱和状态,这样它就无法区分不连续的脉冲,会彻底停止计数。结果证明,这一领悟是关键所在,麦基尔韦恩在实验室里将一根盖革-缪勒管原型暴露在强烈的X光源面前,确证了这种可能性。他和同事厄尼·雷(Ernie Ray)看见暴露实验的结果后,雷在范艾伦的房门上留下了这句如今成为名言的话――“太空是放射性的”。

当然,美国和苏联的研究人员都不相信太空是放射性的;这句话捕捉到了他们的兴奋和坚信,他们相信仪器工作正常。从探险者1号和探险者3号卫星(这颗卫星的发射是在研究人员于1958年4月做出开创性的分析之前)上获得的数据唯一可能的解释就是,卫星在某些轨道上遭遇到极高的粒子通量――这些通量起码是预计从宇宙射线获得的计数率的1 000倍。该年5月,范艾伦在美国地球物理联盟的一次会议上宣布了这一发现。

内侧与外侧

美国宣布这一发现的同一个月里,苏联科学家发射了斯普特尼克3号卫星。卫星有效载荷中包括了大型复杂的科学仪器,这些仪器允许苏联人以更多的空间细节来研究被俘获在地球磁场的粒子的性质。它也让苏联人能够探测与内侧高强度辐射区域相分离的外侧辐射区的存在与否。直到后来,事情才变得清楚,原来这个缺口――或者以今日的用语,就是“槽区”――是一片没有被俘获粒子的区域,它将两条迥然不同的辐射带相分离:内侧辐射带被高能质子(通常有几十MeV或者更高能量)支配,外侧辐射带主要由具能电子(通常为1~10 MeV)组成,每一种荷电粒子都经由地球的磁层内的不同物理过程而在本地受到加速。

在空间物理学家之中,许多年后出现了一个圈内笑话:为什么美国科学家发现了内侧辐射带,而苏联科学家发现了外侧辐射带?原因完全可以理解。事情不可能翻转过来:在冷战时期,存在着一片非军事区,将美国人的内侧区域和苏联人的外侧区域分隔开!

实际上,因为斯普特尼克2号卫星是从俄罗斯境内的高纬度地区发射的,它的轨道很可能经过部分外侧辐射带,外侧辐射带所处的高度差不多介于地球半径的3到10倍之间;探险者卫星发射进入的轨道更靠近赤道,会经过高度较低的内侧辐射带的部分区域,内侧辐射带从地球大气层上方向外延伸至大约为2.5倍地球半径的地方。

正确地解释了探险者和斯普特尼克卫星上获得的数据后,科学家琢磨起辐射带的起源。很明显,宇宙射线本身具有太大的动量,不可能被俘获。苏联科学家韦尔诺夫和莫斯科国立大学的亚历山大·列别金斯基(Alexander Lebedinsky)提出,当宇宙射线轰击地球大气层时,它们可能发生能生成中子的核反应,那些中子随后衰变成电子和质子,接着被地球的磁场俘获。这种想法是第一种能解释辐射带性质的物理模型。韦尔诺夫与列别金斯基在1958年7月公布了中子衰变机制,那仅仅是在辐射带被人发现的数月之后。两星期之后,美国科学家弗雷德·辛格(Fred Singer)独立发布了一种相似机制的描述。

研究者随后意识到,尽管中子衰变机制能够解释由稳定俘获的质子构成的内侧范艾伦辐射带,被俘获的电子构成的外侧辐射带在径向范围、总体强度和能量范围上要反复无常得多。外侧辐射带的那些性质得看太阳风多么强劲地连续猛击磁层,从而迫使电子加速和迁移。理解外侧辐射带的电子加速、迁移和损失变成了20世纪60年代和70年代辐射带研究的主要目标。

将探险者1号卫星模型举过头顶。皮克林、范艾伦与冯·布劳恩(从左至右)在1958年1月31日于美国国家科学院举行的新闻发布会上,庆祝卫星的成功发射

太空原子弹

甚至在20世纪50年代后期,在大家知道辐射带自然存在之前,位于加州的原子能委员会下属利佛摩实验室的研究人员推测,地球磁场可以限制高能电子的巨大通量。由尼古拉斯·克里斯托菲洛斯(Nicholas Christofilos)领导的研究人员暗示,假如那是真的,那么也许能建立起一道防御屏障,防范洲际弹道导弹的攻击。利佛摩实验室的研究者提出,在高海拔地区引爆核武器,挟带走地球周围广袤云团中核裂变产生的电子。他们想象到,这种高强度辐射会让任何可能在发射后穿过那些云团的导弹失效。

范艾伦与他的研究团队几乎立即被吸引进入保密的太空核爆领域。大约在1958年5月,在美国的一系列低当量、高空核试验之后,他和同事尝试把自然辐射带粒子与人类引发的粒子群理清。在1962年7月,美国的一颗威力极其强大――相当于140万吨TNT的当量――战略性布置、代号为“海星至尊”的核武器在南太平洋的约翰斯顿岛上空大约400千米处引爆。那次核爆以及3个月后苏联在地球大气层外进行的3次相似规模的核试验大大改变了内侧范艾伦辐射带,在地磁场线上放置了高能电子,而且那些电子会在那儿待上好几年。那些电子使得辐射带对于卫星来说,强度和不利性增强了至少100万倍。在1962年下半年到1963年初的时间段里,起码有十来枚科学卫星被强大的人造辐射损坏。有意思的是,在范艾伦发现辐射带后的一段时间里,美国科学家还讨论辐射带是否有可能是早些时候苏联核爆的结果。

显然,近地太空的生态有好些年都被20世纪60年代的军事活动改变了。然而,那些军事活动也充当了基础科学的实验检验,帮助科学家检查他们的辐射俘获模型。人造核爆也确证了这个想法――地球磁场内部的新粒子的注入可以在地球周围产生稳定的已俘获粒子通量。

如今,我们知道除了宇宙射线,还有好几种重要的物质来源构成了辐射带。其中包括穿透磁层的太阳浆体(solar plasma,或译为“太阳等离子体”“太阳电浆”)以及在磁暴时被注入俘获区的电离层粒子。其他一些更加奇异的来源包括在外太阳系产生的所谓的“反常宇宙射线”。还有从木星磁层逃脱出来,沿着行星际磁场线,朝着地球而来的行星际物质粒子。

在范艾伦与同事在美国所做的开拓性工作以及苏联科学家在苏联进行的研究工作之后,利用太空造福社会的兴趣越来越浓郁。从20世纪50年代晚期到60年代初的仅仅数年内,太空硬件从技术验证和科学好奇发展到实用的常规应用。人造地球卫星被发射后用于通讯、气候观测、地理定位、地球遥感、军事侦察和数不胜数的其他用途。我们的星球事实上被各种航天器包围着,这些航天器绕着地球周转,轨道高低不一,最低的就在可感知大气层之上,最高的在地球表面的几万公里之上。因为对那些卫星来说,辐射带构成了最主要的空间天气威胁,必须要弄懂辐射带的详细行为。过去的60年里,差不多每个太空卫星都进行了辐射带测量,实际上所有实施过太空任务的国家都进行过辐射带测量。

从20世纪70年代后期直至90年代,诸如“综合释放与辐射效应卫星”和NASA的“太阳反常现象及磁层粒子探测器”的航天器发现了令人入迷的多个实例,包括快粒子加速、大量粒子突然从辐射带消失、太阳引起的冲击波撞击到地球磁层而产生的高能事件(大于10 MeV)。到21世纪初,情况变得清晰,需要有新颖、先进的卫星任务来解开那些现象(以及其他现象)带来的谜团。

近期的任务

2012年,NASA发射了两台“辐射带风暴探测器”。这些探测器后来被重新命名为“范艾伦探测器”,这两台航天器的设计目的是为了探索辐射环境的空间结构和动态特征。几乎就在发射之后,卫星上的仪器发现了一种全新的现象:第3种截然不同的高能粒子群的存在――实质上,就是第3条辐射带。最近发现的超相对论性电子区域已经激起了观测者和理论物理学家的兴趣。20世纪70年代的航天任务中,苏联卫星和其他卫星已经在两条主要辐射带之间的槽区探测到相对论性电子,但范艾伦探测器第一次提供了完整详细的空间图形。这两个在磁暴时飞行于槽区的卫星所发现的动态特征已经揭示了高能粒子是如何加速和突然从辐射带消失的。

范艾伦探测器开始收集数据的两年后,俄罗斯发射了一颗名叫“韦尔诺夫”的卫星,这颗卫星现在也在研究第3条辐射带,已经阐明这一现象的一些细节。俄罗斯、美国和其他国家近期发射的航天器甚至已经发现地球辐射带的更多特征,譬如有一条十分明显的屏障阻挡了荷电粒子从外侧辐射带到内侧辐射带的运动,极高能质子群的变化以及调节辐射带粒子流动的电场的存在。

在2016年的4和12月,两颗新卫星――日本的Arase卫星和俄罗斯的罗蒙诺索夫卫星――发射升空,继续太空环境研究。罗蒙诺索夫卫星以莫斯科国立大学的创建者米哈伊尔·罗蒙诺索夫的姓来命名,是莫斯科国立大学的科学家们启动和发射的一系列卫星的最新一颗,而这系列卫星的起始点就是韦尔诺夫在斯普特尼克2号卫星上的研究工作。近期看来,莫斯科国立大学(或者十多家其他研究所和太空探索机构)对这些研究的兴趣和参与不太可能会衰退。在我们的太阳系内的每一颗磁化行星周围都已经发现了辐射带特征。

资料来源 Physics Today

责任编辑 彦隐

链接

谢尔盖·韦尔诺夫

谢尔盖·韦尔诺夫(1910―1982)的这张照片1957年左右拍摄于莫斯科国立大学。韦尔诺夫以斯普特尼克2号卫星上的实验开始了他的太空探索。然而,他开始宇宙射线研究早得多。甚至早在二战爆发之前,韦尔诺夫就用地面上的设施和大气层中的气球实验来探测电离辐射。他利用苏联人俘获的德国火箭(由沃纳·冯·布劳恩设计)继续研究,最终将研究工作扩展到谢尔盖·科罗廖夫(Sergei Korolev)制造的导弹,科罗廖夫是苏联的第一批卫星和火箭的首席设计师。韦尔诺夫意识到,只有大气层之外的实验能够揭开原始宇宙射线的性质。

1956年,苏联科学院开始密集地讨论太空实验的提议,等到斯普特尼克1号在1957年10月发射升空时,韦尔诺夫与下属早已准备好测量宇宙射线的仪器。然而,卫星发射时没有携带那些仪器。令他们感到极其受挫的是,韦尔诺夫的团队是和其他苏联科学家以及世界的大多数人一样从报纸的报道中获知卫星发射的事。

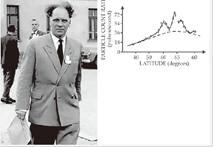

在第一颗斯普特尼克卫星发射之后,韦尔诺夫说服了科罗廖夫,在一个月后发射的斯普特尼克2号卫星上安装了盖革-缪勒管。盖革计数器在轨道中工作了10天,给韦尔诺夫和他的研究团队成员――瑙姆·格里戈罗夫(Naum Grigorov),亚历山大·丘达科夫(Aleksandr Chudakov)和尤里·洛加乔夫(Yuri Logachev)――带来第一份关于太空辐射的信息:粒子通量出现意料之外的波动(实线上的数据点),超过预期中的星系宇宙射线强度(虚线),这儿绘制的是一个卫星纬度轨道的函数。韦尔诺夫与丘达科夫在1957年11月7日第一次观察到这些波动,差不多在两年半之后才发布这个发现。