告别测不准原理,欢迎量子缠结的到来:

爱因斯坦对玻尔,是科学上最著名的较量之一。在20世纪20年代后期和30年代前期,他们为物理学的未来而展开论战。爱因斯坦不能接受量子力学荒谬绝伦的无序性和不可知性,因此他设置了一连串精巧的思维实验来攻击这个理论。但是每当他似乎揭开了量子论核心问题上的不一致性时,玻尔(Nichs Bohr)却证明爱因斯坦是错误的。尽管量子力学有那些不尽如人意的成分,它还是获胜了。

玻尔是用海森伯(Werner Heisenberg)的测不准原理来不断挫败爱因斯坦的进攻的。按照海森伯的原理,测量一电子或任何别的量子粒子的位置,就会扰乱它的动量;而测量它的动量,又会扰乱它的位置。因此你绝不能同时得知粒子的动量和位置。自从玻尔应用这个观念获得了传奇式的胜利之后,测不准原理就成了量子论的概念核心。

玻尔和爱因斯坦不得不用虚构的实验来证明他们的理论,这是因为那时并不具备实际实验的技术。现在情况变了。德国康斯坦茨大学的G · 兰姆普(Gerhand Rempe)和他的同事们把精密的激光散布到平面上,使一个最著名的实验重现生机;这是量子论的巨子们用作论证的实验,现在兰姆普用它把历史颠倒了过来。

贵子力学仍然声誉卓著,但是现在它已经暴露出问题:玻尔是用有错误的论证赢得他的胜利的。他无意中误解了爱因斯坦,使许许多多物理学家70年来错误地认为有一种最重要的物理理论。他们在这样的错觉下工作:造成量子论如此神秘的原因是它固有的不确定性或模糊性。但是®子世界事实上有另外一个特点:有一种叫缠结(entanglement)的现象,才是量子世界的根本那么几十年的错觉的结局是什么呢?

在逻辑上、这个实验简单得出奇,这就是著名的双缝实验,它说明了一个最深层的秘密:有些东西怎么样会既是波又是粒子的。

观念是这样的:向着有两道缝的隔板放出一粒子束,看一看它们打中了隔板外的检测屏幕上的什么地方(见图I)。按照量子力学,出现在屏幕上的是一幅干涉图样,即一组平行的暗带和亮带。这说明束在通过两缝时的作用像波,它们或者相互加强或者相互抵消,这要看它们在哪里相遇。一个个粒子建立起相同的图样,即使束很弱,甚至每小时只有一个粒子通过,情况也一样。

(图I)

这件事使爱因斯坦如此烦恼不安:单个粒子怎么会和它自己相干涉?粒子怎么知道两条缝都打开着,并且为形成干涉图样而合作?量子力学告诉我们,它一定是以某种方式把一个粒子分裂成两个重像,一个粒子就会通过每个缝,它们在另一侧互相干涉。

何不直接查看一下粒子走的是哪一条路径,来检验一下这个奇怪的观念呢?在靠近缝的地方用一些光照亮,你会看到在粒子通过一个洞或另一个洞时有几个光子跳出来,这证明粒子不是两个洞都通过的。但是你仍然看到干涉图样。这一现象真的说明一个粒子自己干涉自己的观念是一派胡言吗?

然而它不能说明。应用测不准原理,玻尔和海森伯破坏了这一做法可能实施的任何希望。理由是,要知道粒子通过的是哪一道缝,你必须修正它的位置,精度要达到优于两缝间的距离。

分裂的个性

海森伯测不准原理要求,如果你要那样精确地限制粒子的位置,你就必须增加它的动量的不确定性。玻尔认为,发生这种情况的原因是,当光子从粒子中跳出来时,它传送无序的和不可控的动量反冲。这种扰动改变了粒子打中屏幕的位置,改变的距离大致与干涉之间的距离相等,这样,图样就不可避免地变得轮廓不清了。换句话说,你如果要看到粒子走的是哪—条路径,那里就没有了干涉,爱因斯坦期待中的矛盾就消失了。

直到90年代初,物理学家才设法实际地去做这个思维实验。但是结果恰好与玻尔和海森伯所说的相同。如果你想查看一下粒子走的是哪条路径,那么它们的作用不再像波,屏幕上的图样是黑乎乎的一大团,它并不是干涉图样。

半个世纪来,物理学家已经反复咀嚼和熟记关于测不准原理如何充当量子论无往不胜的辩护人的故事。学习这段故事实际上成了有抱负的物理学家的创业仪式。那么,去年九月,当兰姆普和他的同事们报告了他们的实验结果时,引起极度的惊愕就不奇怪了。他们的实验证明,玻尔的推理是建立在谬误的基础之上的。

1991年,德国普朗克量子光学研究所的M · 斯克尔莱(M. Scnlly)、B · G · 恩格尔特(B. G. Englert)和H · 华瑟(H. Walther)提出了新实验的精华。用任何粒子做双缝实验;但是他们提出用原子可能具有优点。因为原子具有多种不同的内部状态:最低能量基态和—系列高能“激发”态。他们估计,这些不同的状态可以记录原子的路径

“我们的许多实验是以他们的建议为基础的,”兰姆普说。80年代,物理学家想出办法,用激光冷却原子在头发那样的宽度内到绝对零度。“斯克尔莱及其同事们提出要用冷原子,”兰姆普说,冷原子的波长长,干涉图样容易观察,、

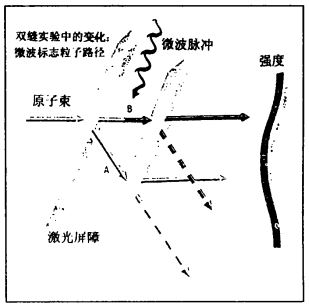

但一直没有人能做这项实验,直到去年兰姆普及其同事们才用几个聪明的窍门来进行这项实验。他们不是真正把原子送经缝隙而到达固体屏幕,而是应用薄的纯激光屏障来分裂冷铷原子束(见图Ⅱ)。原子束交错,但是沿着少许不同的路径A和B传播。在经典的物理实验中,这时两原子束会结合而产生干涉图样。

(图Ⅱ)

但是兰姆普及其同事们查看原子所走的路径:沿路径A的原子没有受到干涉,但是路径B上的原子被一微波脉冲拧到较高能态。就这样,用原子的内部能量状态记录出它们所走的是哪一条路径。

这个结果给人以深刻印象。微波本身几乎没有动量,因此它们几乎不能引起原子的动量变化,也就自然不能涂抹掉干涉图样。

然而波-粒平衡作用还是存在。将微波关闭,干涉条纹出现;打开微波,以便你知道原子所走的路径,干涉条纹就刹时消失了。“大家都认为,干涉图样的消失是因为测量装置给原子传递了无序反冲。可是在我们的实验中并没有无序反冲,"兰姆普说。至少是没有什么值得一提的无序反冲。

那么出了什么问题了?难道量子论的中心故事只是一个故事?或者这个实验仅仅是一种无关紧要的古玩?剑桥大学物理学家石禹(Yu Shi)打算查清真相。他受兰姆普实验的鼓舞,去考察另一些早期的思维实验,在这些实验中玻尔“打败”了爱因斯坦。石禹则较少受玻尔分析的影响。

设计这些思维实验是为了描述一种特殊情况,在这里量子世界拒绝同时揭示它的波状面貌和粒状面貌。石禹指出,在每一种情况中,玻尔所讨论的物理学,只应用普朗克和布罗吉里(Broglie)的简单关系式。这些关系式是粒子动量和能量同它的波长和频率相联系的不完全的方程。

因此石禹应用量子论的严格的方程重新分析了思维实验,它给出了量子粒子尽可能完全的描述。他已发现,不管玻尔怎么说,测不准原理绝没有任何与破坏干涉相关的东西。“人们认为玻尔是正确的,爱因斯坦是错误的,”他说,“但是这远非真理。玻尔关于动量反冲破坏了干涉的意见是错误的。”

石禹的意见是,虽然动量反冲似乎解释了经典双缝实验,然而它只是数字上的巧合。有一种更为深刻的机制在运作,那就是:路径信息自身的获得物破坏了干涉;忘记一切关于测不准的模糊观念,去关注准确得多的“量子缠结”概念吧。

解不开的连接

我们平常把分离的物体看作是相互独立的,它们在自己的界限内生活着。要把它们连合在一起,就必须经过某种可触知的物理机制的锻制。量子世界里却不是这样。如果一个粒子同别的物体(也可以是粒子)互相作用,那么它们就形成解不开的连接,或缠结。在某种意义上,它们完全不再是独立的东西,人们只能用相互关系来描述它们。

这对说明粒子波状行为的能力有什么帮助呢?原子自身可以像波一样作用,然而在双缝装置里,它有效地使它自己的存在分裂而一同通过两个缝。如果这两个原子重像沿它们的路径移动而不进入任何的物体,那么它们就联合起来在壁上形成干涉。

但是假设你向其中一道缝放出一个光子,那里如有一个原子,光子就直接反跳开来,从而记录了原子的位置。但是因为原子实体已经在两条路径之间分裂,这就使光子也分裂开来。在那个缝隙处,光子的重像从原子的重像反跳开来,而第二个光子重像则继续一直向前。这就是缠结的本质:每个原子重像和相应的光子重像配对的相互作用。连接它们的光子附加效应,两个原子重像失配,干涉因而消失。

“干涉的消失总是由缠结引起的,”石禹说,他从中看到了量子奇迹的真正根源。量子粒子能够分裂成可以同时在许多路径上运动的重像,当它们回到一起时,我们就看到了波状行为和干涉图样。但是进入量子世界,你将不可避免地把破坏伙伴安放到量子重像上去,伙伴要破坏再次会合,使重像的作用如同真实的粒子。

对玻尔的畏怯

为什么物理学家花这么长时间才理解这件事呢?石禹认为,那纯粹由于混淆。1935年,爱因斯坦认识到,如果两粒子被缠结,对其中之一做点什么会立即影响到另一个,即使它们相距很远。因此,爱因斯坦猜想缠结可能是真的。但是从那以后,实验提供了强有力的证据,证明世界的不同部分的这种“非本地”连接真的发生了。因为这个效应是如此令人震惊,物理学家就把缠结当作非本地效应而把它排除了,因而不考虑它在直接实验中的作用。

物理学家忽视了缠结,把玻尔的话当作信条。他们中大多数人仍然受到玻尔关于海森伯测不准原理夸大其词的影响。“我认为人们对它评价过高,”石禹说。现在石禹看到这个观念只不过是概念上的折中方案:它让物理学家在谈论和思考量子粒子时,好像量子粒子含含糊糊地是经典的,用普通力学的模糊形式去解释它们的奇异方式。

就这样,70年来物理学家用一个原理去解释某些最基本的量子事件,这个原理结果是与被解释的事件不相关的(尽管它本身没有错)。然而这对物理学家意味着什么?对于日常的量子计算也许无足轻重,但对于物理学家理解他们相信什么和他们为什么相信,却是意味深长的。

物理学家总是为他们的怀疑批判心态和强烈的知识独立而骄傲。但是测不准原理及其所支持的量子世界的云雾状图画,其贵重身价只归功于玻尔作为物理学家的被炒作起来的声誉。“玻尔因其著作中的模糊性而声名狼藉,”耶路撒冷希伯来大学的科学史家和科学哲学家M · 蓓勒尔(Maria Beller)说。她指出,还有许多物理学家把这种模糊性看作是玻尔思想的“深刻和精妙”的反映,即使他们还搞不清玻尔真正说的是什么。她引德国物理学家C · V · 华沙克尔(Carf Von Weizsācker)为例,说他是典型的“不可抗拒的、几乎使人丧失辨别能力的玻尔权威冲击”下的牺牲品。

她说到这样的故事:华沙克尔在一次拜访玻尔、讨论物理学之后,发现自己搞不清玻尔讲的是什么意思。华沙克尔回忆道:“我在无休止的踽踽独行中折磨自己,”然而他从来没想过也许玻尔错了。蓓勒尔说:“真难以置信,他苦苦思索的是,为了使玻尔正确,人们必须假设什么,必须用什么办法进行论证。”

然而也许玻尔模糊到家,以致他不得不是正确的。他喜欢谈论“深刻的真理,”对这个真理来说,“反面的也是真理。”他还承认:“我说的每一句话,应当理解为不是断语而是发问。”物理学家们也许开始理解其奥秘了。

[New Scientist,1999年3月6日]

测不准的终结

发布时间:99年12月25日

期刊目录 contents

回顾与展望

物理百年研究启示录

科技论坛

天文学

物理学

生物学

创新科技

生物技术

基因工程

材料科学

今日启明星

新技术

科学与社会

科学人物

99诺贝尔奖简介