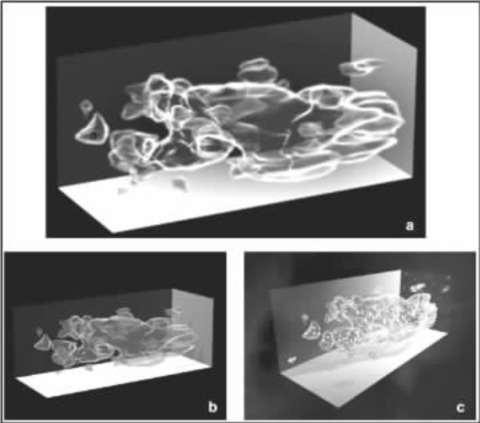

古塔认为:计算机能够对诊断测试进行改良,并通过对复杂医疗数据(如上图所示的脑电波或心电图)的自动化解读,使医疗诊断更具个性化

2000年春末,约翰·古塔(John Guttag,右图)经历了一次手术后在家休养。那是一个修复膝盖韧带的简单手术,当他还没打算好何时去医院复诊时,他正在上高中的儿子回家抱怨胸部疼痛,古塔的妻子急忙开车把儿子送到了医院,在那里,他的儿子被诊断出患有严重的肺病并立即住院治疗。接下来的一年中,古塔夫妇每次都要花好几个星期的时间陪着儿子人院、出院。由于疾病间断复发,他们的儿子接受了多次手术和治疗。

那段时间,古塔经常会见到这样的场景“:医生走进病房,带着一个听诊器,贴在我儿子的胸部听了一会儿,然后宣布听诊结果。如病人的情况比昨天好转了10%,但我不相信他所说的话,你不可能坐在那儿仅用耳朵听了一会儿,就能区分出10%的差异;但是,肯定存在一种更加精确的诊断方法。”

上述场景是任何病人都能观察到的现象,但对时任麻省理工学院(MIT)电子工程与计算机系系主任的古塔而言,这是一项挑战“:医疗保健领域看起来非常需要我们这方面的专长。”

古塔认为,最具可行性的挑战在于对医疗测试中产生的大量数据进行分析。当今的医生被各种各样的生理数据所包围——体温、血压、核磁共振扫描、心电图、X射线透视等等。通过某一病人的病历记录来诊断其是否有突发心脏病或中风的症状,可能会比较困难而且费时。古塔相信,计算机可以有效地帮助医生解读这些不断膨胀的数据。通过对那些不易发现的症状的快速感知,软件可以为更加精确、更具个性化的医疗诊断提供重要的帮助。“人类并不擅长对趋势进行辨别——除非它已经很明显,”古塔说“,因此我想到,在医生所从事的某些工作中,电脑可以做得更好”。

在古塔看来,对人体的电信号进行解读,本质上就属于计算机科学的一个命题。他早期关于计算机网络的研究曾吸引了波士顿儿童医院内科医生的注意。他们和古塔合作,研究如何改善小儿癫痫发作的诊断方法。最终,古塔和他的学生阿里·施瓦布(Ali Shoeb)设计出一套个性化的癫痫诊断仪器。

2004年,研究小组检测了30多名癫痫发作前、发作间以及发作后儿童的脑电波数据,他们利用这些数据建立了一种“分类算法”来区分癫痫与非癫痫症状的脑电波波形。在分类算法的帮助下,研究人员发现每位患者都有其特殊的癫痫模式,并致力于寻找一种方法,使这些信息对癫痫患者更有帮助。如今,许多患者可以通过填埋法以刺激迷走神经来控制癫痫发作,这种方法通常以一种或两种途径产生作用:无论患者的脑电波活动处于何种状态,每隔数分钟开启一次;或者患者通过磁性扫描,在感知癫痫发作之前启动。但是这些方法都存在一些缺陷,因此古塔正在致力于一种无创性、由软件驱动的传感器的设计,便于携带者对其脑电波进行测量,然后确定可以提示癫痫发作的针对性诊断模式。一旦模式确定,就会有一种装置自动激活填埋物,从而中止癫痫发作。

古塔计划在贝斯的以色列医疗中心中的癫痫患者身上测试这种传感器,特别对安置在患者头皮位置的电极部分进行测试。另外,该传感器也能帮助没有填埋物的患者,比如在癫痫发作之前提示他们坐下、把车停在路边,或者找一个安全的地方。“仅仅一个警告提示就可以显著改善患者的生活质量,”古塔说,“人们最害怕的是癫痫所带来的间接伤害。”

现在,古塔把关注的焦点转移到了心脏病模式。如同大脑一样,心脏的活动也是由电信号控制的,因此对于古塔而言,研究心脏病的计算机模式也是一种自然的选择。

古塔从大量心脏病数据分析的研究着手。现在,很多突发心脏病的患者会携带动态心电图仪器回家。一天或数天之后,心内科医生就可以通过观察患者的动态心电图记录来发现病理性的症状。但是,在数千分钟中记录下的密密麻麻的心电图波形中,会很容易漏掉一些异常的表征。

这就是古塔所期望的计算机能够切人的领域。古塔与同事科林·斯图尔茨(Collin Stultz)等人合作,正在设计一种能够在统计学意义上对心电图进行分析的计算机算法。斯图尔茨也是一名心脏病专家。在未来几个月中,他们将对数百名突发心脏病患者的心电图数据进行比较(其中某些患者的心脏病发作是致命性的)。下一步的目标是在幸存者和死者之间寻找重要的相似之处和不同点。

目前所知,心内科医生能够在心电图数据中辨别出“危险形态”,但古塔希望利用计算机自动发现这些重要的形态,而不是指令它去寻找什么。古塔推测,由于计算机不受现有医学知识的影响,它也许能发现其中某些未知的关系。

纽约西奈山医学院医学信息中心主任约瑟夫·坎尼瑞(Joseph Kannry)认为,古塔的工作为发展更加精确的自动化医学数据解读提供了有力的支持“。这些技术很有发展前景。但我们所面临的挑战在于如何说服医生对其进行应用。”

尽管如此,古塔仍然感到,他在将计算机与医学诊断进行整合的道路上进行的非常顺利“。当你告诉人们,电脑将要为你做出决定时,大家都会有非常不同的反应。”他说“:你应该知道,电脑已经在操纵我们乘坐的飞机了,因此我们有理由感到乐观。”