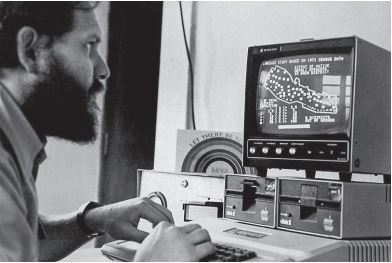

1980年,拉里 • 布里连恩特在加德满都进行失明的调查,这台电脑由史蒂夫 • 乔布斯捐赠

我时常会觉得第一次就新型冠状病毒采访拉里 • 布里连恩特(Larry Brilliant)已经是很久以前的事情了。实际上,与当时75岁的布里连恩特对话才过去三个月。这位参与消灭了天花的流行病学家多年来警告人类要注意世界范围的流行病肆虐。2011年,他通过担任电影《传染病》(Contagion)的科学顾问向人类敲响警钟。在上次采访中,布里连恩特对我们独特而骇人的处境进行了清晰而可靠的描述,也给我们带来了一丝希望。

布里连恩特的履历相当丰富,参加过世界卫生组织,曾在谷歌公司就职,甚至与感恩而死乐队一起巡演过,但他毕生的工作是流行病的预见与管理。(他现在是Pandefense Advisory的首席执行官,这一团队正协助对抗新冠病毒疫情。)因此对我而言,进行第二次的对话至关重要,以进一步理解当代最重大而扑朔迷离的事件。

布里连恩特提醒我,他现在已经76岁了,看上去像是导致COVID-19的病毒SARS-CoV-2入侵他细胞的概率不大。当然,他戴着口罩,同时很少冒险离开他加利福尼亚州马林县的家。他在家里通过电话接受了我的采访,谈了谈这场大流行的悲剧,人类从中学到的和还没有学到的,以及我们最终将会恢复正常的生活。我们还谈到《传染病》的科学顾问们可能受到了诅咒! 以下是经过编辑的采访内容。

离上一次对话已有100天,现在疫情发生了怎样的变化?

100天以前,我们还没有充分了解疾病的病理生理学,也就是病毒感染人体的过程,那时我们关注疾病本身而非其流行性。我们把重点放在病毒学上,而不是流行病学。三月时,我们才开始接触发展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的患者可怕的CT扫描或X线片,肺部出现巨大的空洞,因此我们认为这很可能是一个呼吸系统的疾病。但这之后我们才认识到病毒会攻击人体几乎从头到脚的所有器官:患者会失去嗅觉,还会出现“新冠脚趾”——脚趾肿胀,手指出现冻疮样的病变。我们现在仍然没有明确病毒如何选择性地进入人体的不同细胞。

研究不断推进,我们对新冠病毒的了解似乎很少。每周都会有新的发现推翻曾经的认识。

不,不——我们知道的比三个月前多得多。我们如今面临的问题当然会比100天前多。但这多数是因为我们对它的认识越来越全面,因此会发现更多的问题。三个月前,美国的病例只有几百例,现在全球病例数超过了1 100万,死亡人数超过了50万。病毒以指数级的速度传播,所幸科学也如此。现在我们明白了病毒会攻击循环系统,它攻击血管和神经系统,当然还有呼吸系统,让人体运送氧气的能力遭受当头一棒。我们会看到医院里的患者能够打着电话,并不表现出呼吸窘迫,但氧饱和度已经降到了五十几,在传统意义上这种数值意味着人已经接近死亡。同时这些也能说明新冠脚趾从何而来,又为什么会失去味觉或嗅觉,为什么会中风。这个病毒会攻击血管,产生血栓,这或许是中风出现的原因之一。还出现了大量死于肾衰竭的患者。早期也出现了一批使用呼吸机无效的患者,但现在情况要好一些,呼吸机的正确使用方法渐渐明确。我们对病毒的知识越来越丰富,从它如何感染,如何致死,如何传播,但我仍然惊讶于这个病毒攻击全器官的特点。这直接推翻了任何把新冠病毒和流感相提并论者的结论。

您的描述很形象。

这是个很大的问题。我说它是个邪恶的病毒,但这句话会让我被科学界笑话,因为这不科学——我无法为病毒创造一个动机。但我确实是如此认为,这个病毒实在是非常险恶。这可能是我们一生遇到的最可怕的大流行。这也是美国第一次遭遇这样的大流行,而联邦政府的应对极度无力,甚至可以说是完全失败。

但您还是认为我们取得了进展。相比三个月前,我们的生存率提高了多少呢?

第一,我们的处境更好是因为我们花了三个月来研究治疗和预防手段。第二,治疗方法逐渐优化,所以医院治疗的结果在变好。我们有了痊愈者血清(含有来自痊愈的COVID-19患者的抗体),它的效果很好。第三则取决于你居住地的情况,如今的感染曲线逐渐平缓,患者因为ICU没有位置或没有吸氧设备而死在医院一个角落的情况大大减少。但如今凤凰城的ICU床位仍是几乎全满。

所以,我们还在疫情的第一波,而不是第二波。

亚利桑那州或佛罗里达州的流行病学图像上有一个垂直线,这正是因为这些州应对大流行的方式过于漫不经心。

我们为了将曲线变得平缓而做出的努力都付诸东流了吗?

我们做出的努力自然没有达到应有的效果。至今我们还没有一个联邦层面对抗大流行的计划。

您遇到过那些质疑医疗的人群。当疫苗研发成功,你预计会遇到多少阻力?

疫苗问世后,将会出现一种竞争的场面。现在有大概160种疫苗在研发的各种阶段,或临床试验,或假设阶段,或寻找资金,其中大约有十几种可能会成功。其中一部分来自中国。当其中一两个疫苗研制成功且产量足够后,我们得到的将并非荣耀。可能会出现一场争夺战。如果在该死的大流行中看到了疫苗出现的一丝希望,那么人类会举行一个全球会议,所有的国家和组织齐聚一堂,寻找一种分配的方法,乐观者认为会得到一个平均的分配。一些人会提出有策略地进行分配,在哪些地方配发疫苗会更快地结束整个大流行?还会出现美国优先或中国优先等等的疫苗使用方法,一些人会反驳说,谁研发了疫苗,谁就可以先用。但总而言之,所有的投资者和经销商等等之间会发生上述的讨论。这种情况确实将发生,是不是?

可能未来确实会这样。

情况其实已经如此,但美国却缺席了。我们(指美国)没有参加这些会议。

这是因为美国脱离了世界卫生组织吗?

我们(指美国)还没有离开世卫组织呢。我们永远也不会知道怎样才能脱离世卫组织。对如今的情况更好的描述是美国与世卫组织拉开了距离。而这只会让我们(指美国)丑态百出。WHO越来越强大,世界上的其他国家同WHO统一了战线。特朗普政府没有参与世卫组织为疫苗计划筹款80亿~120亿美元的会议,其中美国的份额由其他国家填补。这一筹款形式就不可避免地会带来国家软实力的差异。

那么总统几个月来拒绝戴口罩,对疫情造成了怎样的影响呢?

影响相当大。这就是为什么有人会跑去棕榈滩,然后指责那些戴口罩的人剥夺了自己由上帝赋予的自由呼吸氧气的权利。有一种阴谋论认为口罩中藏匿着秘密病毒,会使人虚弱。更重要的是特朗普给佐治亚州、佛罗里达州和亚利桑那州政府一种许可,向公众灌输如“四月份天热了病毒就会消失”论调。那么现在是什么情况呢?现在就是夏天,而病毒仍在疯狂播散。

好,现在公众知道要戴口罩了,但是我们需要用次氯酸钠消毒剂把什么都擦一遍吗?

病毒不会在污染物上存在很久。通过铅笔或马桶座圈等等传播病毒的概率很小,但马桶座圈有个特殊的地方,假设新冠携带者使用过这个坐便器,就有可能产生传播病毒的气溶胶,那么如果不用一次性马桶坐垫纸就会有危险。但其他一些我们会担心的事情,像是亚马逊的快递盒子是否会传播病毒?实际情况是病毒能够做到,但并不意味着这种事情会发生。我本人并没有去消毒我买的杂货,也毫不犹豫直接打开快递盒子。我最担心的是面对面的传播,那些对话现场,或处于同一个电梯,或是在摇滚音乐会和酒吧坐在你身旁的人是否会传播病毒。所以我会避免这些,我不去做讲座,我甚至不出门。

我听到了一些消息。

是的,两个在拍摄《传染病》时的朋友感染了新冠病毒。伊恩 • 利普金(Ian Lipkin)和我一样是这部电影的资深科学顾问,他一月份在中国调查新冠病毒,而后返回美国接受隔离。他在中国并没有被感染,却在纽约病得非常重,所幸一个半月前他康复了。还有斯科特 • 伯恩斯(Scott Z. Burns),《传染病》的编剧,昨天才从洛杉矶的医院出来。

所以,是《传染病》的诅咒吗?

我也是这么和他们两个人说的。希望这“法老的诅咒”在两个人的时候就结束。

既然谈到了诅咒的结束,我们怎样才能结束这场混乱呢?

我们能够把感染曲线降下来,但有三件事要完成。首先,我们要找到解决聚集性感染的方法,像是养老院、难民安置所、外籍劳工、流浪汉营地等等。我们可以借鉴有相同问题的日本,他们成立了一个叫作“聚集终结者”的团队。我们要态度谦卑地请来日本的流行病学家,指导我们的工作。

第二件事是基本的流行病学调查。我们应该追踪每一起可疑事件。一旦有人出现疾病的症状,就要去找到所有与他(或她)接触过的人,追溯病毒的来源。其中对于核酸测试阳性者,或进行治疗,或隔离14天;测试阴性者则是隔离14天。必要的事情必须完成,因为你不能任病毒肆意地走进一个酒吧里去,这绝不是玩笑话,决不能让病毒进入一个可能发生超级传播事件的场所中去。

一些人认为这些能够在韩国或日本这样的文化环境中实现,而在美国却行不通。

我们得用相当美国式的方法完成——我们得付钱!我参与联名起草了一个两党的立法提议。我们的提议是从经济刺激方案的2万亿美元中拿出500亿美元,用于付给那些被追踪到的病毒接触者和核酸测试阳性者,以及可疑感染者。14天的隔离中每天给他们50美元,让他们不会再传播病毒。如果需要,我们也支付他们的住宿费。同时也要雇佣15万人进行接触者的追踪,并支付能够完成追踪的软件费用。

也许我们应该在几个月前就这么做。现在不会太晚吗?

效果上来说显然会差一些,相比美国仅仅15个病例时,如今已有300万病例以及13万例死亡。但阻止病毒传播是永远不会太晚的。

那么第三件事是什么呢?

要实行一个全国性的合理要求,将那些可能发生超级传播事件的场所关闭,像是酒吧、室内餐厅、教堂、大型教会等等我们能想到的会成为传播病毒温床的场所。这些地方不能开放。

许多人最近第一次出门是为了参加黑人人权运动,您是否对此担忧呢?

当然,这让我很担心。但大多数人还是戴着口罩的,我也没有看到预想的病例激增。数字是相当明晰的,真正加速病毒传播的是在阵亡将士纪念日开放的州。接着还有7月4日,然后是劳工节,接着是选举。这些可能才是病毒暴发性增长的关键一环。

美国面对疫情的失败是否动摇了您的信念呢?

特朗普政权当然动摇了我的信念。美国出现了13万例死亡病例。很可能在大选前死亡人数会增倍。那时特朗普会说些什么呢?死亡人数本可能会有250万?疫情还未结束。全世界有50万的死亡人数,很可能最终全世界的死亡人数会超过200万。

您有什么好消息来结束这次采访呢?

好消息是科学正以一种超前的速度发展。科学也和病毒一样以指数级的速度增长。MIT统计有超过2万篇关于病毒的科学论文。我们正效仿硅谷,用金钱换取速度。同时我们正以并行而非顺次的方式行事。

我们正同时测试候选疫苗的安全性、效力和有效性。人们可能会失望这些努力不能在数天或数月中完成,但我们得持乐观态度,一个全新的疫苗能够在托尼 • 福奇(Tony Fauci)所说的12到18个月中完成。即使他发表这一看法已经过去了一段时间,我认为他所说的时间长度仍然是相当有预见性的。所以我认为12个月后,18个月之内,一定数量的疫苗将会上市。

在第一次采访中,您谈到病毒感染的机会是均等的,这提醒我们所有人同样都是人类的事实。但似乎COVID-19的感染机会并不是均等的,少数人遭受了更大的痛苦。

我反对这一看法。感染机会确实是均等的,但感染后死亡的机会并非如此。比如老年人的免疫系统功能较差。又比如穷人同时又是高血压、糖尿病或肥胖症患者,常见于非裔美国人社区,那么就会更危险。或者说监狱中的囚犯,他们无法保持社交距离,像圣昆丁监狱现在就有超过1 000例感染者了。

您好像在上次采访中的态度更加鼓舞人心。

我说过我希望出现的是第二次世界大战后的情况,我们在边缘窥探了深渊,决定每个人都要放弃一些自己的主权来创造一个联合国。今日世界确实如此,但美利坚合众国却不在其中。

资料来源 Wired

_________________

本文作者史蒂文 • 列维(Steven Levy)从事科技写作30余年,负责《连线》杂志科技话题。他出版了7本书,包括《黑客》《密码》《人工生命》《疯狂般伟大》以及《Google总部大揭秘》等。