顾凡及,复旦大学生命科学学院教授

脑研究的现状及评估

人类已经能够打破原子,上天揽月,甚至发送航天器飞出太阳系,我们也能够测定自己的基因序列,似乎无所不能,然而对于我们的脑是怎样工作的,我们怎样“看”?我们怎样“听”?我们怎样“行动”?我们怎样有喜怒哀乐?我们怎样“想”?我们怎么会有意识?我们怎么知道自我……我们已经知道了不少,但是不知道的比知道的还要多得多。

正如近世最伟大的生物学家、诺奖得主弗朗西斯 • 克里克(Francis Crick)所言:“如果我们要想正确地懂得我们在周围这个极其广袤和复杂的世界中的地位,我们就必须要比较细致地认识我们的脑。” 社会的快节奏和老龄化,使得如何防止和治疗脑疾患成为当务之急。为此认识脑的工作机制是必不可少的。尽管计算机在运算上远超人脑,但是在其他许多方面依然远远不如人脑,如何从脑研究中寻求启发,创造出更智能的机器也成了工程技术人员梦寐以求的梦想。所以尽管这些问题很难,但是由于它们的重要性和挑战性,正在成为科学研究的热点和前沿。那么对脑研究的现状究竟应该如何评估呢?

2006年参与《认知神经动力学》杂志筹办,美国神经科学家沃尔特 • 弗里曼(Walter Freeman)教授在审阅和修改笔者为该杂志起草的发刊词时加了下面一段话:

我们就像那些“发现”了美洲的地理学家一样,他们在海岸上看到的并不只是一串小岛,而是有待探险的整个大陆。使我们深为震惊的与其说是在脑如何思考的问题上我们做出的发现的深度,还不如说是我们所承担的阐明和复制脑高级功能的任务是何等的艰巨。

弗里曼教授以非常生动和深刻的笔触总结了脑研究的现状。对揭开人脑之谜持谨慎态度的绝不止弗里曼一人。有的科学家甚至说得更为谨慎。哈佛大学神经生物学家杰夫 • 李奇曼(Jeff Lichtman)每次在他课程的第一节课上都会问学生一个问题:“如果脑总共包含的知识是一英里,我们已经在这个路程上走了多远?”有的学生回答说走了三分之一,也有的说是一半或四分之一,但是这位教授给出的答案是“大约 3 英寸”!

下面我们就来举例说明这个问题,由于这样的问题太多,而本文篇幅有限,所以笔者就举几个许多人都认为似乎已有了定论的说法,说明即使是在这些非常基础、研究也最深入的问题上也依然有问题没有解决,那么对于其他问题就更可想而知了。

似有定论,但还远未接近真相的几个问题

第一个问题是脑为了完成某个功能究竟需要全脑参与,还是只要局部就行了?

19世纪初,奥地利医生弗朗茨 • 约瑟夫 • 加尔(Franz Joseph Gall)相信人不同的认知功能和性格特点是由不同脑区决定的,如果某种功能用得多,相应的脑区就会增大,对应于它的颅骨也会隆起,因此通过检查颅骨的隆起情况就可以确定该人的性格,并把这个理论称为颅相学。

图1 颅相学模型

加尔9岁时就注意到有同学对文字材料的记忆力超强,并且有一对像母牛一样鼓起的眼睛。在他的印象中,有这样眼睛的人往往都有很强的记忆力,于是他把这两者联系了起来。长大以后,他把这个想法推广到其他特点。尽管加尔的理论缺乏科学根据,也没有实验支持,从总体上说是错误的,但是他最先提出了脑功能定位的思想。

加尔的理论受到了实验生理学家玛丽 • 让 • 皮埃尔 • 弗卢朗(Marie Jean Pierre Flourens)的强烈反对,弗卢朗损坏鸟脑皮层的不同部位,并没有发现鸟的行为有什么特异性缺陷,因此他认为动物的行为是由整个脑决定的。但他采用的实验对象主要是低等动物,即使以高等动物作为实验对象,用的也是非常幼小的动物。所以最终证明他的实验结果并不能支持他的观点。

图2 莱沃尔涅的脑

支持脑功能定位假设的突破性证据来自1861年法国神经解剖学家皮埃尔 • 保尔 • 布罗卡(Pierre Paul Broca)对一位名叫莱沃尔涅(Leborgne)的病人的研究。莱沃尔涅是巴黎的一名鞋匠,21年前中过风,从此不能讲完整的句子,而只会发“他(tan)”这个音。问他叫什么名字,他的回答是“他”;问他别的问题,他回答的依然是“他”,于是后来人们就把他称为“他”先生。布罗卡对其进行了检查,但仅仅6天之后“他”就去世了。隔天上午进行了尸检,结果发现他左侧脑的前部有损伤,左额叶大范围软化,并向后延伸到顶叶,向下延伸到颞叶,但是可清楚地看出软化的原发部位在左额叶的中部。布罗卡在当天下午举行的人类学学会的学术会议上报告了这一病例,他坚定地宣称:“所有一切都使我们相信,在这一病例中,额叶损伤是造成失语的原因。”后来,他又对8名类似的病人进行尸检,发现他们的左侧额叶都有类似的损伤。根据这些发现,1864年,布罗卡总结了一句有关脑功能的名言:“我们用左脑说话!”他特别强调他所发现的这个区域与颅相学所说的语言区域是不同的。此后,脑的这一部分就被命名为布罗卡区。而布罗卡的研究也成为定位论再次崛起的契机。

以后科学家又发现以非常微弱的电流刺激狗的大脑皮层,发现刺激狗脑的不同部位可引起对侧躯体上不同部位的运动。成为支持功能定位学说的有力证据。但是关于整体论与功能定位论之间的争论并未平息。

大脑高级功能是由脑的特定部位还是整个大脑皮层决定的?

到了20世纪初,几乎所有的学者都承认大脑皮层有某种程度的功能定位,但还是有人坚持大脑皮层的高级功能(如思维与记忆)需要整个大脑皮层的工作,对此不存在功能定位。其中影响最大的首推美国心理学家卡尔 • 拉什利(Karl Lashley)关于记忆的研究。他让大鼠学习在迷宫中找到食物,然后研究大脑皮层损伤对完成此任务的影响。拉什利发现,如果在学习前就损伤大鼠的大脑皮层,它需要通过更多次的学习才能避开盲端取到食物。在另一组实验中,拉什利先让大鼠学会避开盲端直接取到食物,然后再损伤它的大脑皮层,结果发现此后大鼠经常要出错。在最关键的一个实验中,拉什利发现大鼠学习和记忆损害的程度与大脑皮层损伤的面积正相关,而与损伤的部位无关。他的工作对整体论是极大的支持。但是,后来人们发现他的结论有问题,因为他损伤的大鼠大脑皮层的区域面积很大,影响到许多不同的感觉模态,而迷宫学习恰恰牵涉到多种感觉模态。因此,单独损伤某一模态并不足以阻止大鼠完成任务,因为别的模态可起到补偿作用,只有当损伤面积很大而牵涉到许多模态时,问题才明显地表现出来。拉什利对实验事实做出的解释不正确!但是,有一点他是对的,即学习和记忆并不只局限于皮层的某个局部小区域。20世纪50年代,记忆研究的先驱——加拿大英裔神经科学家布伦达 • 米尔纳(Brenda Milner)对著名的失忆症病人的研究表明脑深部的海马体是把短期记忆转化为长期记忆的关键部位,但是这只牵涉到像对经历和知识这样的“陈述性记忆”,而与经过训练获得技巧的“程序性记忆”无关。这就彻底推翻了拉什利的观点。

现在一般认为只有非常简单的功能才定位在脑的单个特定部位,绝大多数脑功能并不需要全脑的参与,但是需要多个脑区的协同工作。虽然如此,这两种观点之间的争论至今也还没有完全平息,这主要反映在意识问题上。目前一个重要的争论问题是意识的神经基质是什么?许多人认为是特定的脑区及其上特定的活动,这被称为意识的神经相关机制。但是也有科学家认为意识需要全脑参与,参与量的多少反映了意识的程度。究竟孰是孰非,还需要进一步研究。

脑仅仅是一个信息处理机构,还是能从外界刺激中提取“意义”的系统?

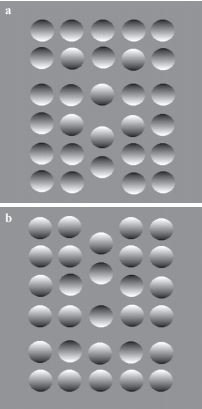

图3 拉马钱德兰错觉

再举一个例子,视觉是神经科学中研究得最多也最深入的一个领域。目前人们通常把视觉系统看成某种信息处理系统,由简单到复杂逐层抽提不同特征。但是大家都熟知的视错觉却说明情况并不完全是这个样子。图3是所谓的拉马钱德兰错觉。在图(a)中有许多小圆,在中心部分有6个小圆的上部比较光亮,而底部比较阴暗,其他则相反。结果使人感到中心的那6个圆是凸起的,而其他的圆则是凹陷的。图(b)是把图(a)旋转了180度后得到的结果,结果使人在感觉上似乎中间的6个圆是凹陷的,而其他的圆则是凸起的。要知道这两个图除了把位置上下颠倒了一下之外完全是一样的,为什么会产生完全相反的感觉。美国神经科学家拉马钱德兰认为这是由于人脑所处的自然环境中光源(太阳、月亮)都是从上面照射下来的,所以凸起的东西上部亮、下部暗,而凹陷的东西则正好相反。这在脑的内部世界中就成为一条规律。因此对于这种十分人为的图形,我们的脑不仅对其输入进行自下而上的分析,也根据其内部模型自上而下地进行判断。

图4 庭院还是楼台?

图4显示另一种视错觉,这就是当把三维对象画在二维平面上时,利用不同的线索暗示其局部所在的空间位置,由于不同的三维对象可以映射成同样的二维投影,把这些投影连接起来,尽管在局部都能得到合理的解释,但是从整体上来说可能自相矛盾。例如图的下半部,根据小栅栏的朝向可以判定这是一个庭院,观察者认为这个庭院是在他脚下;而图的上半部,则根据小栅栏的朝向可以判定这是一个楼台,而那架梯子和那条绳子,以及上半部的天和下半部的草地更加强了对楼台和庭院的认识。但是这就带来了个矛盾,就是中间的那个正方形从下半部看是庭院的路面,而从上半部看则是楼台的底面,这似乎是矛盾的。要解决这个矛盾就只能认为它是翘起来的,所以下半部是路面而上半部是楼台底所构成的顶。如果你这样认识,那么再去看它,就真的似乎有翘的感觉。所以“看”就不只是对输入图像抽提特征的问题,而如克里克所讲的:“看是一个主动的构建过程。你的大脑可根据先前的经验和眼睛提供的有限而模糊的信息做出最好的解释。进化可以确保大脑在通常的情况下非常成功地完成此类任务。但情况并非总是如此。心理学家之所以热衷于研究视错觉,就是因为视觉系统的部分功能缺陷恰恰能为揭示该系统的组织方式提供某些有用线索。”

弗里曼正是基于这些现象,以及他自己长期对嗅觉系统的研究得出脑不仅仅进行信息处理,而且还要根据其内在模型从外界刺激中提取“意义”的观点。这是一个现在许多人都还没有领会的崭新观点。

到目前为止我们还没有任何有关脑如何产生心智的科学理论框架,对此目标也还缺乏实际可行的技术路线,在解开这一科学的终极之谜中还有大量未知的领域,期望完全通过搞清楚每一个离子通道或是每一个神经元的每一个发放,由此逐层往上,最后揭开心智之谜。对于脑这样一个有着极多层次的超巨系统,这种方法是否能完全奏效大有疑问。

揭开人脑之谜的希望能全部寄托在有关脑研究的各种大计划上吗?

现在世界上各科技大国都有自己的耗资巨大的脑计划。许多人把揭开人脑之谜的希望全部寄托在这些大计划上。对此笔者持保留态度,其原因已如上述。虽然笔者并不否认这些脑计划对推动脑研究的重大作用。

技术的进步往往打开新发现的大门,20世纪二三十年代放大器和示波器等电子技术的进步,开创了研究神经系统电活动的新时代;20世纪末正电子发射断层扫描(PET)和功能性磁共振成像(fMRI)等功能脑成像技术则开辟了认知神经科学的新时代。虽然这并不是说,任何新技术都必定会引起科学的革命性变革,但是任何重大的科学突破往往都以新技术的出现为前奏。诺奖得主大卫 • 休伯尔(David Hubel)在其自传中讲到他发明的钨丝电极对他研究所起的作用后感叹地说道:“我总是为很少有人努力发明新方法而惊诧不已,这或许是因为一般说来奖励总是给予应用新方法而得到研究成果的人,而不是那些发明新方法的人。”看来情况正在发生改变。美国和欧盟的脑计划都把重点放到了研究脑的新技术的开发上。当然,这并不等于说新技术就必然带来科学的突破,关键还是要科学家对面临的科学问题有清醒的认识和知道如何把这些新技术应用到这些问题的研究上去。

大计划对脑研究的另一大作用是可以大规模规范化地搜集基础数据,例如,人脑中神经细胞的分类、脑区分划图谱以至脑中神经元与神经元之间的联结图谱等,这些基础数据可能为将来的突破打下基础,但是其本身还不是认识脑机制的根本性突破。

神经科学研究需要多样性,需要梳理神经科学所面临的重大而又有望在不久的将来能取得突破的问题。开发新技术,通过多学科的合作研究,把自下而上的方法和自上而下的方法紧密地结合起来,把还原论方法和整体论方法结合起来,把实验和理论建模结合起来,从各个方面和各个层次以及跨层次地对脑和心智进行研究,这才有可能逐步解开人脑之谜。

以笔者的管见,当前需要对脑研究所面临的重大问题做一番梳理,尤其是那些对社会有重大意义而又有望在可预见的将来能得到解决的问题。正如数学大师希尔伯特在1900年国际数学大会上提出了当时数学界所面临的23个重大问题,这推动了以后很长一段时间里的数学研究。2013年诺奖得主埃里克 • 坎德尔(Eric Kandel)在为《神经元》杂志所写的一篇展望中,也提到了希尔伯特的范例,虽然他谦虚地不敢自比希尔伯特,但还是就他最擅长的记忆研究提出了一系列当前面临的重大问题。美国的脑计划在立项之初,也建立起专家委员会,召集了一批脑研究各个领域的领军人物开会,专家委员会要求每位专家都就他认为的重要课题做报告,并写出两页纸的提要,在报告完后与专家委员会闭门面谈。这似乎是这方面的一个有益的尝试。

如果能把全球顶级专家对脑研究重大课题的真知灼见汇集起来进行深入的讨论并达成某些共识,投入巨资,鼓励和支持科学家,特别是对脑痴迷的年轻科学家,在这些重大问题上进行不懈的探索,那么也许可望在脑和心智研究上取得突破。让我们欢呼和迎接这一脑和心智研究的新时代吧!也期望有志的读者能把自己武装起来,参与这一宏伟的事业。

_______________________

本文作者顾凡及是复旦大学生命科学学院退休教授,退休后从事脑科学的科普著译,已发表作品9本,译作3本,曾获得上海市科技进步奖三等奖、2017年中国好书、上海市优秀科普作家等多个奖项。