美国的贝尔实验室,有四项科研成果,出现了七名物理学者获得了诺贝尔奖。这些都是从“通信”这一使命的交流中产生出来的成果。

我的履历

如果回顾一下我二十多年的研究生涯,其中有十五年是在贝尔实验室工作的。我现在仍然认为,这里是我最理想的工作场所。

我的研究生涯,是我进入了我所钦佩的松下幸之助公司经理的松下电子工业研究所的公司工作时开始的。我在大学求学时,玩玩扮演爵士之一的游戏,对象工作那样的正经事是不大做的。所以进公司之后,我决定要发愤一番,努力地去研究。

在进入公司之后的一年里,我拼命地努力工作,写了比别人多许多倍的报告,还发表了论文。然而在第一次提薪时却比同期进公司的人少。一打听理由,据说是合伙的活动做得太多的缘故。从这一点开始,我自然感到自己不适合日本的社会组织。第三年发愤投考公费留学生,决心要取得RCA奖学金后在美国的加利福尼亚大学留学。

在此期间,公司也容许给我支付薪水,有时从松下幸之助夫人那里送来用毛笔写的书信,还有一个很大的日本食品包裹等,他们给我以热情的赞助。经过二年半的努力,我顺利地取得了博士学位。在留学期间剩下的后半年里获得了博士研究生的位置。但是由于来自松下公司的飞利浦电气机械制造厂的顾问,当时跟贝尔电信电话公司的关系不协调的缘故,为反对这一点,我不得不辞去了公司的职务。

贝尔实验室的半年生活,对我来说犹如天堂。虽然分配给我一间单人房间,但当时我能自由地使用最先进的计算机,而且发给我多于松下十五倍的薪水。在此以后的时间里,我接受了新设的大阪基础工程学部的聘请。

大学的研究生活,就“自由”这一意思来说是无可挑剔的,在设备上已开始引进电子计算机等,情况开始逐渐好转。所以,大体上处于适应的状态。我当时二十九岁,1964年的月薪是三万日元,大概是贝尔的十二分之一的样子。

在大学的四年期间,不许在业余时间搞点别的研究工作。如果在生活中处处优先考虑教育与研究的话,家庭经济就无法得以维持。那时,正好贝尔实验室的领导打电话给我,问我还想不想回去工作。这正是我开始怀念在美国的研究生活的时候,所以事先安排了短期外出的计划,决定到贝尔实验室去。结果在那里一待就是十五年。

在我短暂的一生中,我希望能获得良好的工作条件,唯一能够满足我这个愿望的地方,只有这里。这儿经济上宽裕,是我留在贝尔实验室的原因,也可以说这是身为研究者的觉悟吧。这里的待遇和研究环境都很好,可让我自由地工作,而且对研究成果的发展或淘汰等方面应该说都具有严格的学风,实验室内对研究成果存在着有形无形的压力和竞争。

像我这样本来很懒散的人,很自然地把自己置身于这样的研究环境之中,因此自己感到这就是研究者本来要达到的目的。对我来说真是太好了。

在贝尔实验室工作期间,如果我认为希望搞的工作,几乎总是幸运地符合实验室研究的课题。

什么是研究?

最近,日本某学会的刊物向我约了题为“从国外看日本的激光研究”的稿件。有关激光的情况我了解甚少,所以向各种各样的人打听了一下,果然找到了这样一条预想的意见,即“在研究成果方面是了不起的,但缺乏创造性。”(独创性这个问题放到后面再谈),听了这条意见,我感兴趣的是研究成果的评价方法。即使在美国的研究人员之间,对这一点的了解也存在着很大的差距。

例如,在半导体激光研究方面,如果听一下贝尔实验室里的意见,“要看研究成果的话,比美国的东西更好的,才是优秀的研究成果。”如果按这一条意见来衡量的话,“在日本称得上激光研究这一水平的还完全没有”。这也是一种意见。这证明在日本人看来,在这方面的新创造一点都没有。如果按前面一种说法,就是把实现创造优良产品作为研究成果来评价,而后面一种意见,把研究成果说成是在创造出新的东西时才存在着价值。

有趣的是,认为前面一种是“日本的”考虑方法,即使在贝尔实验室内,也有这样的想法。我身为研究者,理所当然地同意后一种观点。但是,对有关“研究”,就连贝尔实验室内也没有统一的说法。再次让人们认识到“研究”的复杂性。

关于诺贝尔奖

在日本的某电子公司的研究所里,虽然悬挂着“搞取得诺贝尔奖的研究吧”这样的标语,但是这是所长或公司经理送来的。在私人公司的研究所里,说诺贝尔奖是无用的,往往要去掉这条标语。听到这种话,有的人评论说,因为这样,日本私人企业的研究所不管经过多少时候都创造不出独创的研究成果来。还有一些人毫无根据地说:这就是身为私人企业的经营者所持的当然观点。我听了这些话,感到任何一方的想法都是不正确的。

贝尔实验室曾有四项科研成果,七名诺贝尔物理奖获得者。他们是见证电子波动性的美国近代物理学家戴维逊,半导体的发明者约翰 · 巴亭、说明非晶体物体中电子结构的安德逊、测定宇宙的黑体辐射温度的潘杰斯和威尔逊等等。

有趣的是,即使在这些例子中,也没有找到当作能获得诺贝尔奖去进行研究从而获奖的例子。不用说,不管什么情况,在“通信”这一使命的交流中搞研究的时候,自然会产生出获诺贝尔奖这类研究成果的。但是经营者不说在企业里搞不搞获诺贝尔奖那样的研究之类的话。因此,如前所述的日本企业的研究者的想法也好,经营者的态度也好,两者对在贝尔实验室获诺贝尔奖的过程都是不适合的。

以潘杰斯和威尔逊为例,他们搞了由贝尔实验室的前辈卡尔 · 米查 · 琴斯甘首创的射电天文学的研究。由于这在“通信”方面与不可缺少的微波通信方面的关系密切,所以历来就属于研究课题的范围。

他们制作了灵敏度高的天线,观测着来自宇宙的电波。实验结果查明,杂音的发生源正在向宇宙的那边扩散。

如果把这种杂音源看作是由宇宙的黑体辐射造成的。那么从它的光谱,可以推定宇宙的温度是绝对温度3°K。这个温度恰好和大爆炸的宇宙创立理论相一致,当然就作为已确认的宇宙创立起源,获得了诺贝尔奖。因此,他们并没有以诺贝尔奖为目的进行研究。广义地说,在“通信”这一使命中搞研究的时候,获得了成果,就自然地获得了诺贝尔奖。

牛顿看见苹果落地,发现了万有引力法则,这是一个有名的故事。但牛顿看见苹果落地,不用说并不是第一次。在此之前无论谁都公认的“正常”现象,他却看作是奇怪的并加以思考研究,这正是牛顿的伟大所在。

潘杰斯们的情况也与此相似。由于人的不同,他们也许会说这是他们的运气好。但是当收到杂音感到奇怪、而追踪到底的时候,这就是他们的伟大之处。假使在高灵敏度天线的设计和开发这一有限的领域里追求这一点,就会忽视了微小的杂音,故而又觉得经营者只有向研究者提供以那样做为怪的余地,获得诺贝尔奖的可能才会到来。

研究者的探索心的自主性之所以能够得到鼓励,其原因是:研究所从那个研究工作里了解到产生特大成果的可能性。形成这种观点的基础,在于研究者是很出色的有水平的,对他们寄予了很大的希望。在贝尔实验室里,允许由研究者决定进行自由研究的程度与研究者的能力是成正比例的。这就是应该允许有实力的研究者进行自由的研究。

独创研究的意义

IBM公司的江崎氏,有力地批判了日本的研究独创性的不足。为此,日本的某些团体,把反对的文章编成小册子散发。据这个小册子说,在日本,个人的创造性的确很少,但另一方面却存在集团的独创性。据说最近建立的经济大国日本,正是基于这种集团的“和” 的独创性。也就是说,对不允许个人作用的日本,独创性产自集团的“和”中。应该说出现了大家动脑筋想办法胜于个人思考的观点。

成为独创性基础的是创造力。确切的理由是,也许存在着集团的创造力。从现实看,最近优良的日本产品,大多把独创的产品作为基本的产品6但是,独创性这个东西是怎样的东西呢?正像江崎氏所说的那样,称为创造性的并不是说制造好的产品,它好像是人的本能所产生的“喜悦”。在科学研究土的独创性,始终是个人的东西,是个性的表现。

如果这样考虑的话,在日美之间对此了解已存在着很大的差异。这个差异基于日本社会与西欧社会的历史和哲学的差异,是深刻的。这对控制个性的日本企业来说,就像把一个个人关在大的立方体内,而把堆积那个立方体看成是创造性。与此相对,美国企业把个人喜颜悦色的上升认为是创造性。

个人的创造性,产生出独创的研究成果。在历史上,对伟大业绩必定要加上个人的名字,这是显而易见的。牛顿的运动法则,麦克斯韦的方程式,爱因斯坦的相对论等,哪儿也找不到加上集体名字的成果。因此,真正的独创研究成果,不会从把个人关在立方体内的东西中出现。必须允许个人的自由。

在西欧,近代科学的伟大业绩,对于个人的自由,不如说是对自由的个人,是从宽容的社会中产生出来的。文艺复兴正是追求这种人类本来的个性自由而出现的。

允许个人自由的社会,在经济上也好,文化上也好,大多是富裕的社会。像这样的国家,即对个人自由是允许的,而且产生许多伟大人物,可以说是真正的大国。日本,据此而论,也许是经济大国,而称为“大国”是不合适的。

如果用日语说“经济大国”和“大国”听上去好像意思差不多,而用英语表达前者是Economic giant,后者是Great nation,区别是明显的。

如果从经济上看,现在的日本社会企业,完全存在着承认自由个人的余地。在日本社会承认个人能力的宽容性,就文学和艺术世界来说,在一千年前就存在了。在科学方面却不存在。它的历史较浅,也许私人研究所是公司组织的缘故。

贝尔研究所

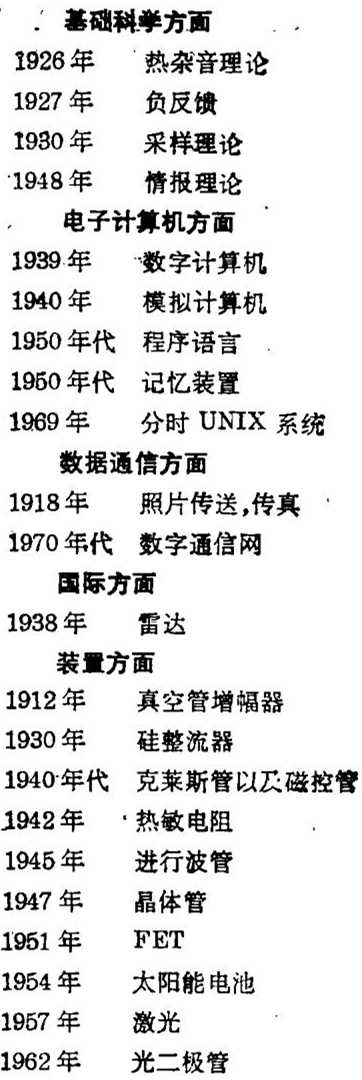

在这里有一本名为《在科学和工程方面贝尔体系创新的汇编》收集了贝尔实验室里划时代的研究成果。

如果看一看这些结果,就觉察到有新学问体系出现和新产业的出现。另外,如果仔细注意的话,这种研究成果不单是母公司的美国电信电话公司(ATT)的利益,而且对很广泛的产业和社会带来很多的利益。

但是,如果把如此伟大的业绩也看成是“嫌钱”的话,它的评价就变得复杂了。首先的问题是从产生研究成果到成为“东西”。如果考虑十七年俩的专利有效期间,也有对其他公司贡献的程度多的情况。因此,自然会提出这样的疑问:为什么私人企业有必要搞成为世界全体利益和社会全体利益那样的研究?

最近在日本常听到这样的议论:“照此,因日本产业陷入僵局,所以必须更加提高独创的研究成果。”独创的研究成果 - 赚钱,这样的观点是欠妥当的。像江崎氏所说的那样,也可理解为把独创性和赚钱直接联系在一起是没有意思的。独创的研究成果是研究所内存在着允许个人的自由研究活动的“余地”的体现。

贝尔实验室中的“研究部门”约是10%,其他的90%担负着应用、开发和设计等任务。这个10%就是“余地”,是维持贝尔实验室主要研究成果的真正部门。

从1984年开始,现在的ATT公司与地方的电话公司分开,规定它的规模缩小一半以下,贝尔实验室也为此出去一部分。但是,研究部门的大部分,和贝尔实验室一起保留了下来。

研究者——我的情况

入公司以来,我主要从事等离子区物理的研究。与核融合有关的研究,与宇宙物理有关的工作,也作为等离子区物理的一个环节亲自动手搞。在等离子区物理与电话之间,没有直接的关系。在实验室内,我身为等离子区物理者的任务之一,是了解核融合和宇宙物理领域动向的天线任务。另外,在等离子区物理里,要向固体物理的领域介绍一些基本问题,为此,就要求我自己在等离子区物理领域里经常继续最高级的活动。另一方面,我在等离子区物理方面独创的研究成果,即使跟电话事业没有直接关系,也照样作为我的业绩被评价。这种情况,成为我在等离子区物理领域里搞“重要”研究的最大最大的评价标准。

选怎样的题目,搞怎样的研究,一切都由我自己决定。但另一方面,经常要求在我的研究和其他研究人员之间要有相互作用。

经常要问是否能产生这样“重要”的研究成果,它的评价,不仅对我的薪水,连“自由度”也受影响。

我除了希望做有助于等离子区物理学领域的工作这一动机外,还经常考虑我所从事的研究对公司是否有利。作为理想,应该做即对公司有利,又同时对学问感兴趣的工作。

从调查传播等离子区中的波动的非线性的动作得到了启发,光纤维中光放大的传播理论,就是最好的例子。在研究该理论时,即不存在必要的玻璃纤维,也不存在激光。但是,与从事非线性光学工作的实验家再三讨论,在七年中获得了光放大的实验依据。这样,独创的研究成果就从允许个人自由的“余地”中产生了。我获得了这样的工作场所,身为研究者确实是感到幸运的。

这样的“余地”,如果从经济方面考虑,不是也存在于当今的经济大国日本吗?把独创的研究成果公布于世不也是经济大国的义务吗?他也是把日本引向真正大国的道路。不能把它的目的与“赚钱”直接联接在一起。把更大的余地弄到手后,解放个人的自由,不是可以产生真正的独创的研究成果了吗?

当然,随便地使研究者放任自流,不一定能产生好的结果,适当控制是必要的。在没有价值系统的日本怎样处理这个问题,是困难的。

结 尾

这里记述的我对企业内研究的想法,是认十五年里在贝尔实验室的经验中产生出来的哲学。独创研究就是从自由的个人中产生出来的。但它毕竟是必要条件,不是充分条件。使其自由的“个人”,只是身为研究者的自觉和能力。在该领域里坚守着采用世界出类拔萃的人们这条铁的规律。先让这个出类拔萃的人类集团自由,就能出成果。这是贝尔实验室的研究部门的秘诀之一。

[自然(日)1984年3月]