本世纪初(1905),爱因斯坦发表了他的相对论,因而名闻天下。今年是20世纪最末一年,恰好又是爱因斯坦诞生120周年。谨译此文,以纪念这位世纪科学巨擘。

本文是人文科学和自然科学的结合,作者以新的视角分析相对论和质-能公式及其相互关系这个老问题,见解是独到的。尤其是通过相对论的社会效应(正面的和负面的)和历史遭遇,论述了一般的人文科学和自然科学的关系。作者似乎没有发表什么警世宏论,只是进行平实的历史叙事。然而事中寓理,其事理足以警世;范围涉及科学与哲学、科学与政治、科学与宗教,等等

——译者

一、引 言

人类历史上有一个经久不衰的论题是:“知识是危险的。”这一格言发表在古代希伯来人的著作中,在亚当和夏娃的故事里,因为他们偷吃了知识树上的果子,他们和他们的子孙后代就命中注定要经受艰难痛苦的生活煎熬,随后死去。在古希腊神话里,普洛米修斯从上帝那里偷了火种,给人类带来福祉,为了这件事,他被用锁链永远拴在岩石上,让鹰隼每天来啃噬他的肝脏(每天夜里重新生长)。禁止知识的观念是纪元以来反复出现的论题。比如,17世纪,小密尔顿(J. Milton)在《失乐园》里写道;“要懂得不再去掌握知识。”约翰 · 多恩(John Donne)被16、17世纪产生的新科学知识摘得心神不安,他这样表述他的挫折心理;“一切合理供需,一切关系,都成碎片,一切逻辑连贯都完了。”

在20世纪,科学知识的巨大膨胀已引起与广泛利益俱来的新的问题。许多人道主义者对此作出了愤怒的反应。V · 哈威尔(V. Havel)写道;“科学杀死了上帝,取代了王位。”其他人更表露了深深的沮丧。关于原子弹,二战后不;久,受人尊敬的法国历史学家J · 伊萨克(J-Issac)教授问爱因斯坦,在1905年他最初把相对论列成公式的时候,为什么没有预见到质-能公式的破坏性技术应用;再说,他为什么没有采取措施去防止潜在的灾难一一(见《物质的秘密》,L. B. Youn著)。

这位法国人道主义者没有认识到,正是爱因斯坦发现了某种关于宇宙本质的基础性的东西(这像别的科学家一样,不同的是他的发现属于更大的宇宙尺度)。

很少有人(尤其是非科学家)知道:原子弹的理论基础E=mc2只是相对论的次要结果。爱因斯坦的中心视点是在时间和空间问题上。哲学家和科学家为这些问题已经耗费了几千年的精力。正如爱因斯坦所说;一旦基本的相对论原理被建立起来,E=mc2就自然存在着。不管我们是否知道它,是否需要它。人们无法把被认为有潜在危险的知识范畴挑选出来,将它埋葬掉,而只让那些被认为能带来欢乐的知识领域保留下来。即使能这么做,也无法告知在开拓性研究和思考过程中会接连不断地产生出什么东西来、我们需要的是带来欢乐的那一种,但也几乎总是带着潜在灾难的可能性。相对论和原子弹充分说明了这一点。表述这一原则,适用古代佛教的警句;“天堂的钥匙也开启地狱之门。”

科学巨匠阿尔伯特·爱因斯坦

只要人类是思考的和好奇的生物,新的知识和理解就会产生。正像亚里士多德在他的《形而上学》中所说的:“所有人的本性是渴望求知。”

二、时间和空间的概愈

现在已广为人知,1905年爱因斯坦关于狭义相对论的论文实质上是问:我们所指的所谓空间和时间是什么意思。儿千年来,哲学家已经考虑了这些问题。在物理学里,几乎被普遍接受的是由牛顿建立起来的这些概念的含义。他写道:

“绝对空间在与外部事物无关的自身性质中始终保持类似和不可移易。”

“绝对的、真实的和数学的时间由于属于它本身的性质,是均匀地流动的,与外部事物无关。绝对时间的流动不能改变n不管运动是快是慢还是零,延续......始终是相同的。”

然而到19世纪末,在爱因斯坦之前约20年,科学家和哲学家E · 马赫(E. Mach)指出,这些定义反映了“无用的形而上学概念”。

马赫这个片语的含义是什么呢?

让我们先来分析一个同我们的感觉比较接近的概念——温度。同样的片语对温度也是适用的。这种理想化的表述,其起源无疑是生理学的,以冷与热的感觉作为基础。这种方法必然很粗糙,但是对大部分文化来说,这已经足够了。人类及时观察到生理上所经受的热效应也产生着物质可测量性质的变化。开始,这种可测贵的变化最明显的是反映在液体或气体的容积之中;从这样的观察中,使可操作的定义温度成为可能。最后,就切断它与生理感觉的依赖关系。

早期的温度计所用的液体是酒精或水银。如果温度计很小,被插到大的物体A里,那么小温度计立刻达到一个稳定的容积(或高度)刻度,这就是我们用粗糙的生理学传感器来识别不变的温度。现在我们说温度计和它周围环境处于平衡状态。再进一步,如果我们把温度计插到第二个大的物体B中,发现平衡状态的容积刻度同在A中看到仍相同,让A和B互相接触,我们看到各个物体的状况没有变化。这时我们就说A和B的温度相同。我们进一步建立一种温度标度,例如,在特定压力下把温度计先插入冰水里,然后再插到水蒸气系统里,把标度上的刻度差固定好,据此来为特定的温度指定一个数字。由于温度计的广泛应用,我们开始使“温度”具体化,使它成为一切物体的一种基本属性。

对于非科学界的人们来说,这样具体化了的温度概念与通常的经验是一致的。没有谁会面对难题。水银温度计会给出与酒精温度计不同的刻度,许多人对此感到惊奇(哪一个是“对的”?)。一个非科学家,不大可能把一支温度计的球头涂上光亮的银色涂料,而把另一支(结构尽量相同)涂上无光的黑色涂料,但是要是他们这样做了,那么比较一下可以知道,在美好的大晴天里,它们对室外空气温度的读数是不相同的(哪一支是“对的”?)。在扰动得很厉害的液体中测量温度有各种不同的方法,所得到的结果是不同的(哪一种是“对的”?)。但是一个非科学家所耽心的其实不是什么问题。几乎没有人问过,人们怎么用温度计去测量单个分子(或者几个分子组成的团)的温度,或测量恒星间空空间的温度。

对这些情况的批判性分析使我们立见分晓:同样是温度这个词被用在非常不同类型的测量上。虽然在我们通常的经验中并不知道这些模糊点,或者我们简直看不见它们。我们“直觉地”感到有一种特殊的、独立的热强度,它是所有物体的固有性质,而用来测量它的技术设备则完全是辅助的,与它不相关的。这样我们就把温度实体化,使它成为分离的、清晰的存在。

与此相似,我们已经把时间实体化,使它深深地根植在我们整个的思维之中,只是更加无意识、经过更长的演变时间间隔而已。它与温度、味觉、视觉、听觉不同,没有一种人体器官被分派来作时间的“感觉”。

那么什么是“时间”呢?让我们研究一下E · 马赫的解释(见《力学科学》,1883年初版):

“当我们说物件A随时间变化时,我们指的就是确定物体A的条件与确定另一物件B的条件相关。摆随时间推移发生振动,这是它的偏离与地球的位置相关。然而由于在观察摆时,我们不是非得考虑它对地球位置的依赖关系不可,而是可以将它与别的物件(它的条件当然也与地球位置相关)相比较,这就很容易产生错觉,以为所有用来作比较的物件都是不重要的。而且,在注意到摆的运动时,我们可以完全忽略别的外部物件,发现对于它的每一个位置我们的思想和感觉都是不同的。所以,时间看起来像是某种特殊的和独立的东西,摆的位置依赖于时间的进程,而我们用来作比较的随机选取的物件则表现得完全扮演着次要的角色。但是我们切不可忘记:世界上一切物件都是互相联系的、互相依赖的,并且我们自身和我们所有的思维也都是大自然的一个成分,用时间来测量物件的变化完全是我们力所不及的。”

正好相反,时间是一种抽象,我们用物件的变化来获得它;由于我们并不限制于任何一种确定的测量,以致一切都是互相联系的。一种运动之所以叫匀速运动,是指它所描述的相等的空间增量,和我们拿来做对照的某种运动所描述的相等的空间增量相当,如地球的转动。一种运动相关于另一种运动,可以是匀速的。但是一种运动就其自身而言是不是匀速的,这样的问题是没有意义的。我们也可以像煞公正地说:“绝对时间”就是与变化无关的时间,这种绝对时间的测量可以与“无运动”相对照;所以它既无实用价值也无科学价值;不会有人用这样的话来作辩护:关于它他也许知道。这是一个无效的玄学概念。

三、爱因斯坦顿悟真谛

爱因斯坦推广了马赫的观点,使我们对“时间”意义的理解跃进了一大步。他首先分析一个具体而清晰的问题:所谓时间推移中的“同时性”指的是什么?

如果两个事件(例如两个核弹爆炸)在空间的相同地点发生,那么同时性的意义是清楚的:对每一事件;那个地点的钟上的读数是相同的。如果有三个观察者处在相同的位置,各人用各自的钟(与别人的相同),一个观察者说,两个闪光是同时的,另外两人基于他们自己的独立观察会表示同意。

令人惊奇的是,如果两个闪光产生在两个相距很远的不同地点,三个观察者是在各自的很长的空间平台上,各平台相互作不同的高速(但是均匀的)运动,这时他们就没有上面所说的那种一致了。

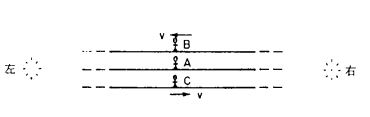

设想下图(图I)所示的思维实验。把A(任意而方便地)看作等同于我们自己,平台B向左以匀高速V(相对于A)运动;平台C向右以匀高速V(相对于A)运动。所有三个平台向左和向右延伸得很远。一枚核弹(不系在任何一个平台上)远远放置在A的左边的空间里,第二枚核弹则放置在右边的空间里。每枚核弹有一个触发器,由装在那里的一只钟所激发。某一时刻,各个炸弹处的钟激发各自的触发器从而起爆。假设A观察从左边爆炸发出的光到达他的眼睛,与右边爆炸到达的光一样,是在等同的时刻to(按照A处钟的读数)。他(或她)会因此得出结论:两起爆炸同时发生。假设在时间to,观察者B和C同A是在一条线上,但在所指的方向上急速运动。相同的爆炸,左边来的光到达观察者B的眼睛是在光到达A的眼睛之前,因为B非常急速地向A的左边运动。相反,从右边爆炸发出的光,在到达A时,还没有到达B。因此,B的结论是,左爆炸比右爆炸发生得早。反之,观察者C得出的结论是右爆炸发生得比左爆炸早,这是因为C向A的右边急速$动,从右边爆炸发出的光到达眼睛是在光到达AS前。因此,对观察者A是同时的,对B和C则不同时。后两者在那个爆炸先发生上得到的是戏剧性的相反的结论。

图Ⅰ

如果初次碰到这样的结论,会认为是不可接受的,并且令人深感厌恶。它们受到了顽强的抗拒。我们的“直觉”观念是:遥远事件具有一种“绝对的”、不依赖于坐标框架(或平台)的特征,因为“时间均匀地流动着,与任何事物无关。”如果两个事件在一个参照框架上是同时的,我们直觉地感到它们在别的参照框架中也应当是同时的。这种常识性的观念,在力学科学中是一切思想的基础,从古代以迄爱因斯坦。

每一爆炸事件所放射的光在空间的传播与平台无关。没有一个平台是特殊的。不错,我们挑选A,并把自己安置在A上来做这个思想实验,但这样选取完全是任意的;关于平台A,没有什么唯一的东西。

假设我们决定在同样的实验中占有平台B,我们就会得出结论,说爆炸不同时,左边的爆炸比右边的早,我们怎样理解A所宣告的,对他来说爆炸好像是同时的?很简单,关于我们的参照框架B,A向右以高速V运动。因此光从右爆炸到达他(或她)处是在到达在B处的我们之前,而光从左爆炸到达他处则在光到达B处的我们之后。这些差别,从我们在B处的观点看来,恰好足以使A认为爆炸是同时的。

因此对两个遥远事件指定时间顺序,取决于用来观察事件的参照框架。所谓观察事件,就是记录下在特定地点的钟的特定读数。这种概念好像甚是怪异而令人生厌,但我们必须认识,它是完全合乎逻辑的。我们“直觉的”时间概念——“均匀流动与外部的一切事物无关”——在所有的通常经历中为我们服务得很好。所谓通常经历就是所经历的速度与光速相比很小。甚高速现象是远离通常的人类共同经历的范围之外的,与“常识”相抵触。探讨这样新奇而不熟悉的观察范围,我们就必须准备“把自己从瓶子里解放出来”(我们曾经在瓶子里处理事件),(著名现代作家Saul Bellow的话)。

认清了同时性概念或者说绝对时间是站不住脚的,再把注意力转移到应用不同的参照框架(诸如平台A和B)来测量光速。爱因斯坦非常谨慎地描述:在“我们的”参照框架平台A上,应用测杆和钟测得在时间间隔ΔtA中,光束通过的距离为?XA。那么光束C就是通过的距离除以时间间隔ΔXA /ΔtA;他接着描述:测量以同样的光速沿第二个参照框架平台B(相对于A作高速匀速运动)通过的距离为XB,而用平台B上的钟测得时间间隔为ΔtB,这时光速C可写作ΔXB/?tB。像前面对两个不同参照框架分析“同时性”的思维实验所证明的那样,ΔtA和ΔtB是不相等的,亦然。那么,在两个时间间隔和两个距离间隔之间有什么关系呢?

爱因斯坦发现,只要建立起两个假设或者原理,就可以解决这个难题:

(1)光总是以确定速度c在空间内传播,与所考虑的参照框架无关;

(2)在物理系统中支配变化的定律与在其中测量变化的参照框架无关,只要它们的相对运动是均匀的。

第一个原理是说光速是不变的、绝对的,不依赖于坐标系统;第二个原理是说物理定律是不变的、绝对的,与用来测量的参照框架或平台无关。这些原理的推论也许让人震惊:距离?X和时间间隔?t在不同的参照框架中是不相同的,可是ΔXA /ΔtA=C和ΔXB /ΔtB=C。不仅如此,如果平台A被考虑为“静止”的,而平台B相对于平台A作高速运动,那么结果ΔXB比ΔXA短,也就是说,在高速运动的参照框架中长度收缩;而结果ΔtB比ΔtA小,也就是说,相对于“我们的”“静止”框架A,高速运动的参照框架的钟变慢了。空间和时间的“相对性”概念就这样诞生了。

必须强调指出,空间和时间的相对性是铺定在爱因斯坦理论的两个基本原理的绝对性之上的。事实上,1906年普朗克(Max Plank)在运动物体的电动力学评论中比较三种不同的理论,然后他杜撰出“相对论”这个名字来简称它。

至少在早期,爱因斯坦宁愿把它取名为“不变性理论”,这强调了他的新理论的基础:光速的不变性,物理定律的不变性。甚至到1909年以后,爱因斯坦还把它称为“所谓相对论”,而别的物理学家仍然非常偏爱“不变性理论”这个称呼。迟至1948年,理论物理学家A · 萨默费尔德(A. Sommerfeld)写道:“选择相对论这个名字是一种不幸;空间和时间的相对性不是本质的东西,从观察者的观点看来,它与自然法则无关。”

事实上,名词“相对性原理”(不是“理论”)被爱因斯坦(也独立地被波因卡)用来称呼经典的伽利略-牛顿力学。他的原话是:

“地球绝对运动的实验证明的不可能性,看来是大自然的一个普遍法则;有理由假设这个法则的存在,我们将称这个法则为相对性假设,并假设它是普遍有效的。

物理现象的定律对静止的观察者和对以匀速运动平移的观察者必须是相同的,以致没有和不能有任何方法来辨别我们是否被带着作这样的运动。

下面的考虑是以相对性原理为基础的……物理系统的状态经历变化时,所根据的定律与这些状态变化所参照的两个相对v作匀速平移运动的坐标系统中的这个或那个无关。”

神学家总是对牛顿力学感到称心如意,在这里,上帝担当了天体和地球的机械师。真叫人啼笑皆非。诚然,从伽利略以来已经清楚,力学不允许对作匀速平移运动的系统赋予绝对运动。然而名词“相对性原理”不是用来描述这种基本定律的,因此带着它的隐喻的精神包袱,“相对性”这个词没有写进一般的论述之中,直到20世纪之交。

如果保留“不变性”的名字,有些哲学和神学的反应会是多么不同!要是一种“不变性”原理的阐述深深嵌入宇宙,那就不会产生20年代Carnal O'Connel的评论:“(相对论)引起对上帝及其创世的普遍怀疑”,“包藏着无神论的可怕幽灵”,那么爱因斯坦说不定早在1936年就与普朗克、德拜(Debye)、卢瑟福、薛定谔和密立根一起被邀请进入教皇科学院,而不是等到1979年,在他去世25年之后。

(待续)

〔Science Progress,1998年第2期〕

_____________

* 本文作者是美国西北大学化学和生物化学教授、美国国家科学院院士、美国艺术和科学研究院研究员。他长期从事蛋白质结构和行为的研究,当前他致力于搞清自然科学和人文科学的某种相互渗透。

“天堂的钥匙也开启地狱之门”: 相对论和E=mc^2(上)

发布时间:99年05月28日

期刊目录 contents

物理学

本刊特稿

生物学

医学

植物学

知识经济

新技术

能源

环境科学

未来学

科学史

科苑

科技政策

科学与艺术