(续上期)

四、质-能公式的由来

可是所有这些奥妙与E=mc2和原子弹会有什么关系呢?世界上所有的人,包括所有的科学家,在20世纪的最初几年里,回答是:没有什么关系。只有爱因斯坦说明,狭义相对论原理有着巨大的启发能力,具有产生惊人新发现的潜力。相对论要求某种意想不到的新现象必须存在。这里重述一下爱因斯坦的意见:“一旦(相对论)理论存在,结论(E=mc2)就存在。”我们要么立即认识到它,要么在很久以后才认识到它。

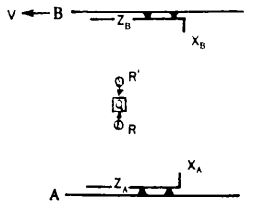

比如,我们考虑另外一个思维实验,它可以从下图(图Ⅱ)中方便地想象出来。它是图I中一个部分的放大。图中A和B还是相对作匀速V运动的两个平台。在它们之间的空间中有一个自由漂浮的物体Q,从平台观察,它是静止的。我们在各个平台上都建立一个Z-坐标框架来规定Q的位置。

图Ⅱ

现在研究,如果两个等同的辐射束R和R1沿垂直于ZA轴的直线向着Q运动,并被Q所吸收,这时会发生什么情况?我们可以先从平台A的观点,再从平台B的观点来分析这一过程。我们将始终记住相对论假设——物理定律对各个空间飞行器都是等同的,尤其是动量守恒定律在每组坐标轴上都是有效的。

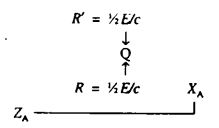

在辐射被吸收以前,相对于XA—ZA轴,Q是静止的。自从有了麦克斯韦电磁理论,人们已经认识到能量E的辐射所携带的动量等于E/C,这里C是光速。如果我们赋予每一辐射束R和R1—份能量为1/2E,则动量为(1/2)E/C,那么被Q吸收的辐射可以设想为:

由于每个辐射束以垂直于ZA轴的相反方向击中Q,所以Q相对于XA—ZA轴显然保持静止。

现在我们从平台B的观点来看同样的过程。参照这个平台,平台A上的物体都是沿ZB轴以与速度V的负方向运动的。

这个惊人的结论是从爱因斯坦关于空间和时间的应有之义的分析中“自动地”产生出来的,如果空间和时间逻辑地与狭义相对论的基本假设一致,则物理定律必然是不变的。此外,就不再需要附加的假设了。

放射性是在19世纪最后10年发现的。爱因斯坦知道,放射性物质(如铀和镭)在长时段里放射出大量能量而不出现实验上可测量的质量变化。所以他认识到,放射性可能是关系式?E=(?M)C2的体现。因为C2是一个非常大的数字(9 x 1016以米和秒表示),使得一个很小的不可检测的质量损失?M,乘上C2时,给出?E的数字会是很大的。

从本质上说,爱因斯坦所完成的是解释一种自然界的性质,是巨大能量的放射性释放,不管我们是否喜欢这种现象,它都存在着。既然是这样,由不变性原理及其推论的清楚解释应得出的理解,特别是为了正确测量时间和距离使所到的值与经验相符,我们所须要做的,都可以在高速中获得。对时间和空间本性的理性探索已占据哲学家的视野达几千年,它被看作是寻找“到达天堂的钥匙”。

五、质-能发现的社会反应

如果在1905年E=mc2的可怕的破坏性潜在能力就如此明显,为什么没有人敲响警钟?事实上,在爱因斯坦用这个题目发表第一篇论文至少30年之后,控制核能释放的可能性还被认为是一种幻想。1928年,美国诺贝尔奖获得者R · 密立根(Robert Millikan)在纽约化学家俱乐部的讲话被《先驱论坛报》(国际版)引用:

“人们不可能从原子里放出动力。说我们把煤烧完了就应用原子能,这样轻率的建议是非科学的乌托邦梦想,是幼稚的闹剧。”

30年代,著名的核物理学家卢瑟福对英国科学进步协会说:

“那些在原子转换中寻找新动力源的人,他们的期望只是空想。”

差不多在同一时期,《匹兹堡邮报》记者对爱因斯坦的评论被概括成这样的标题:“原子能希望被爱因斯坦夸大了”。

真正敲响的警钟属于一种非常不同的性质。早在1920年,一个叫“德国科学家”的保卫纯学术组织,它的最著名的成员是诺贝尔奖获得者P · 林诺德(Philipp Lenard)。他们筹组会议,攻击爱因斯坦和相对论;其意旨可以从林诺德的严肃的见解中看出来:

“(相对论)是犹太人的欺诈行为,有的人也许一开始就怀疑它,他们具有的种族知识比受它浸染的人要多。因为始作俑者爱因斯坦是犹太人。由于许许多多物理学界的突出代表人物多少与犹太人的设计一致,使我愈加失望……在研究自然的犹太人圈子的危险影响中,最重要的例子是爱因斯坦的拙劣的数学修补理论,其中包括一些古代观念和少许任意附加。这种理论现在逐渐成了碎片。”

青年W · 海森伯(W. Heisenberg)1922年参加了其中的一次公开集会,他在回忆录中写道:

“会场是一个大厅,各边都有门。我要进场时,一个年轻人(后来知道他是南德大学一个著名物理学教授的学生和助手)塞给我一张红色传单,预先通知我要反对爱因斯坦和相对论。说整个理论只不过是杂乱的推测,它是被新闻界吹捧起来的,与日耳曼精神完全格格不入……我伤心地发现,体弱的和病态的人能够喷发出扭曲了的政治热情,甚至使它进入到科学生命之中”。

几年之后,海森伯在和N · 玻尔(N. Bohr)的谈话中描述他参加“青年运动”的情况(是在第一次世界大战后不久的慕尼黑反革命事件发生时),在他的判断中:

“我十分理解,为什么国外的人可能认为我们的‘青年运动’太浪漫、太理想化,为什么他们害怕它可能转变到错误的政治路线上去。但是这些理由并未使我害怕。”

玻尔却并不如此乐观。他说:

“你如此乐观我很高兴。但是我们的报纸时刻告诉我,在德国有更多的不祥的反犹太潮流,因受煽动而明显增强。”

德国科学家反犹太人集团的攻击持续多年。1931年出版了一本名为《百位作家反对爱因斯坦》的书,书中一大批德国专家学者所作的批评和林纳德并无二致。10年之后,在二次世界大战中,可尊敬的德国物理学家们关心着因镇压相对论而引起的对理论物理学的可怕威胁。在与“北欧物理学”的支持者举行了一次长会之后,他们一致达成以下的折中协议:

“人们必须把物理学上的相对论安排反映在世界相对主义哲学上,像犹太人的宣传出版物所尝试的那样……”

甚至到了最近时期,私人出版的书籍还用这样一些书名:《相对论的死亡》《驳爱因斯坦》。但是自从二战结束之后,这类出版物常常用科学上极端分子作品来打掩护。

偶尔还有一个颇受赞誉的物理学家也竭力说服他的同事,要他们相信相对论是错误的理论,应当抛弃。打头阵的是H · 登格尔(H. Dingle)。1922年,他发表他的“问题”和“异议”(见《十字路口的科学》)。尽管有几个权威的相对论物理学家指出他论辩中的缺陷,然而大多数专家避免同他对抗。登格尔贬低这些说理的反响,把大多数人的沉默视为阴谋,说它是本世纪科学衰微的征兆。他宣称,“理性完善”的丧失是人类的一大危险,他以能言善辩的“蛊惑人心的方式”诉诸文化公众。正如L · 开尔文(L. Kelvin)在一个世纪之前谈论一个与他同时代的人所说的:

“尽管聪明的律师依仗其天生的智慧和常识的力量,加上有非常特殊的智力训练的帮助,还伴随有一个现成的陪审团……但是有着受过教育的科学判断的高等法庭,决不会对这样的起诉感到满意。”(见《科学故事》)

政治性期刊通常对社会的潜在危险非常警惕,它们在很大程度上倾向于对爱因斯坦的概念进行冷嘲热讽。20年代,《国家》杂志总结说:

“(相对论)与阴险毒辣的海蛇是同类……来自战神玛尔斯(Mars)的消息……某些听到引力定律出了问题而心慌意乱的人,不要相信地球会在什么时刻离开牛顿停泊处,漫游到引力之外而进入以太——我们现在听说它是不存在的。”

在苏联,马赫的观点受到谴责,知识界对爱因斯坦意见分歧。“马赫的哲学对于科学,就如犹大的接吻对于耶稣一样。”(见《唯物论与经验批判论》)苏联专家学者不时攻击相对论,说它与辩证唯物主义相矛盾,这与他们的有些同事们在遗传学上攻击孟德尔主义-摩尔根主义一样。1929年,M · 鲍恩(Max Bom)在给爱因斯坦的一封信中说到一个年青的苏联物理学家Y · B · 鲁默(Y. B. Rumer)在访问了他以后,他得悉:

“相对论被认为与官方的唯物主义相抵触……它的信徒受到了迫害。”

英国共产主义者C · 考德威尔(C. Candwell)30年代后期在他的著作《物理学批判》中论证说:现代资本主义已经崩溃,资产阶级国家的物理学反映了这些国家的意识形态和经济结构,也在瓦解之中。

“看来爱因斯坦的世界无疑代表着资产阶级世界观发展的最后产物。”

1952年出版的《苏联哲学辞典》以类似意向描述相对论:

“一种反动的对真理的反科学的歪曲……(求助于)神秘主义者和蒙昧主义者,喋喋不休地胡扯四维空间、宇宙的有限性和诸如此类的谬论。只有辩证唯物主义这个无阶级社会的基础可以解决物理学的矛盾。”

在斯大林逝世后一段时间,相对论者像孟德尔遗传学者一样,虽然缓慢然而最终抬起头来。到60年代中期俄罗斯人还出了爱因斯坦文集。

还在爱因斯坦出生之前,就有人推测性地提出关于现代科学发现的危险性的许多预见。T · L · 皮科克(Peacock)通过文学著作中的人物之口说道:

"Lord Curryfin:因为很清楚,我们有了更多的科学,我们理应更加聪明。Dr. Opimian:科学是一回事,聪明是另一回事。科学像一把锋利的刀,人们像孩子似的玩着它,把自己的手指头给割破了。如果你看一看随着科学成就带来的后果,就会发现它几乎包含所有的有害因素......如果我历数科学带给人类痛苦的罪行,日子就过不下去了。我几乎认为,科学的命运是灭绝人类。”与此类似,一个世纪之前,J · 保罗(J. Paul)写道:

“看到化学和物理学的巨大发展,谁能保证最后不会发明出一种穷凶极恶的武器,它类似地雷,发起和停止战斗,在于一发;以致敌人别无选择,只能打出第二发,直到夜晚,整个战斗能够结束吗?”

但是他的同时代人置若罔闻。因此,法拉第,麦克斯韦,赫兹,开尔文,马赫,霍姆霍兹,洛仑兹等等,没有受到镇压,他们还为爱因斯坦建造了活动舞台。同样,在生命科学里,达尔文,孟德尔,韦斯曼,阿弗来等等,从事他们的探索,给社会的许多部门造成问题。有人也许会在地球上建立起一个稳定的社会以防止这些人造成的一切问题(见《未来1万年》,Astrow著),在这个社会里,

“科学家、发明家、企业家统统被看作是这个稳定的、经济零增长的黄金时代里的犯罪分子。文学和艺术的观念也可能是危险品,因为它们会威胁这个新社会的政治平衡,所以这些活动也必须给予严厉镇压。”

如此说来,科学和艺术大概最终会在监狱中联合起来。

[Science Progress,1998年第2期]

“天堂的钥匙也开启地狱之门” 相对论和E=mc^2(下)

发布时间:99年06月25日

期刊目录 contents

物理学

数学

生物医学

医学

生物学

材料科学

今日启明星

新技术

环境科学