加布里埃尔·陈(Gabriel Chan)等英美研究者认为:数十年的能源研究和实践经验一定会给未来的政策提供有用的信息。

2017年11月,欧盟“战略能源技术计划”迎来了10周年的纪念。这是全球众多加速能源技术创新,降低温室气体排放的政策议题之一。随着防止危险的气候变化的机会窗口逐渐关闭,我们迫切地需要评估这些政策议题――哪些行之有效,背后的原因又是什么?

从20世纪90年代中期和21世纪初的低水平投资起,能源研究开发和示范的公共投资已经增长不少。2016年,经济合作与发展组织成员国花费了166亿美元在能源研发示范上。作为对比,2000年的投入是100亿美元(数值以购买力平价调整过)。10月,英国开始了“清洁增长战略”,要在2015至2021年间投资超过25亿英镑到低碳创新领域。2015年,欧盟和22个国家许诺要在巴黎气候协定相关的“创新使命”框架下,将能源研发示范的投资翻倍。然而,考虑到美国总统特朗普打算在2018年预算中将能源研发示范的投入削减35%,总体目标也许会无法达到。

不同的国家追求不同的战略,同时创立全新类型的研究机构。比如,美国能源部运作的能源高级研究计划局(ARPA-E)的拨款瞄准了经济适用型储能这类关键技术。能源部能源创新中心组建研究团队,致力于核反应堆建模之类的技术。

英国已经建立起能源技术研究所,这家公私合作机构旨在加速低碳技术的发展。它也发起了“弹射项目”,旨在构建起大学和产业之间的桥梁,还有碳信托之类实体机构运营的可持续性咨询服务。而中国正在改革中国科学院和下属国家实验室,建立起更大的实验室机构。

在国际层面,联合国气候变化框架公约(UNFCCC)技术机制使得发展中国家支持巴黎协定的技术开发和转移成为可能。从2013年起,世界银行已经在肯尼亚等发展中国家开办了7个气候创新中心。这些中心提供种子资金融通、政策指引、关系网络和技术训练。比如,内罗毕中心向“未来泵”之类的初创公司提供建议,该公司正在研发太阳能水泵。

这些机构中的大多数都能宣称已取得成功。但是,对于能源创新项目进行广泛全面的评估需要从集体经验中获取教训,建立起最佳的实践方案。我们在此提炼出6条原则,可供指导能源创新的公共项目。这些原则汲取自学术文献和对于英美及多边机构的第三方经验评估。

1.给予科研人员和技术专家资金分配决策自主权,允许他们发挥影响力

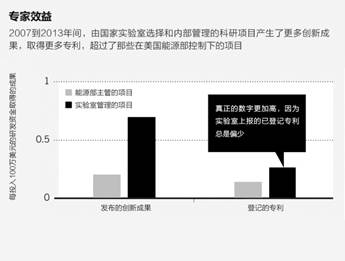

活跃的科学家比管理人员更能够发现大胆但风险巨大的机遇。例如,美国的国家实验室自主领导了一小部分科研项目的研发工作,那些项目在国家实验室当前的总预算中仅占4%,然而这些项目产生了更多高影响力的论文,更多具备商业可行性的技术成果,远远胜过那些在能源部总部官僚们控制下的科研项目。

在科罗拉多州戈尔登的国家可再生能源实验室,这样的去中心化资金分配已经支持了更具成本效益的水藻培养法(那些水藻能用于生物燃料)和钙钛矿型太阳能电池上的突破性研究。

进行能源研发示范的公共实验室应该从他们的预算中分拨一部分资金(比方说,10%)给内部挑选的研究项目。他们需要随着研究进展调整目标的灵活性。资金分配机构可以遵循ARPA-E的方式,雇佣技术专家作为项目管理人管理资金并随着项目进展修正或砍掉项目。

2.研究组织内融入技术转移

给予拨款或进行能源研发示范的公共机构必须与能源基础设施的私人业主以及那些生产、部署、运作新能源技术的部门合作。否则的话,研究会藏于深闺中,也许永远不会付诸实践。应该建立正式的技术转移项目,构建联系。这要求强大的机构支持。当政治支持和财政支持衰退时,技术转移率也随之下降。

在能源部国家实验的工作基础上,正式的技术转移项目已经建立起来。从1994年起,在车辆的先进储能系统专利方面,有1/5的新专利引用了至少一项能源部授予的专利。让创新加速需要战略调整。研究型大学已经通过多种多样的渠道,展现出长久合作的价值。桑迪亚国家实验室在新墨西哥州和加利福尼亚州都有实验室,给予研究人员最多3年的休假,允许他们到民营部门工作,将技术商业化,他们已经看到这种做法的益处。试验性项目应该扩大规模。在加州的劳伦斯·伯克利国家实验室,“回旋加速器之路”和“访问企业家研究学者”项目降低了合作的门槛,向企业家提供设施、专业知识和资金。

3.示范项目的重点在于学习

许多可行的技术都在示范阶段时进入“死亡之谷”,误入歧途。商业公司不情愿资助风险巨大的试验性项目,比如碳收集与储存(CCS)。这使得项目方在缺少公众支持的情况下就不可能扩大规模。示范项目花费巨大,还可能受到苛刻的评判。比如,20世纪80年代,美国合成燃料公司培育技术,想从煤炭之类能源中生成液体燃料。该项目没能达到降低石油进口的目标,它的失败被用来反驳那些对示范项目的公共投资,那些示范项目的目标是挑选出最终赢家。然而,该项目创造了有用的知识:在美国合成燃料公司的“冷水”工厂试用过的技术正在被考虑用于碳收集与储存。

政策制定者应该基于项目会产生的知识,为示范项目设立目标。其他重要特征包括:停止那些未达到阶段性目标的项目的退出战略;在规划中承认有失败的可能性、保持其他选项的开放;让广泛的民营部门参与其中;追踪和传播项目中所产生知识的机制。

4.去中心化的国际合作

国际合作能够加速创新。共同承担成本使得更大规模的项目成为可能,减少重复性工作,将区域专业化融为一体。但是怎样才能有效地完成这个目标,有更多的方面需要去了解。多边合作几乎没能超越举办会议和颁布联合声明这两条。更深层次的合作各不相同,有松散协调的许诺(如“创新使命”),也有技术开发的共享平台(如国际能源机构的技术合作项目)。有些合作成员实现了一体化合作的能源研发示范――35个国家参与了国际热核聚变实验反应堆(ITER)项目,要在法国南部建造全球最大的磁核聚变装置。

有些国家拥有特定的技术专长,有些国家热切地要利用上述专长,他们之间的合作能够结成累累硕果。中美合作的清洁能源研究中心已经帮助3M之类的美国公司在中国测试技术,改善建筑物的能效。中国建筑物的增长速度和规模意味着:与仅仅在美国进行研究相比,美国公司能在中国了解到更多真实世界中建筑物能效的学问。

合作双方必须在获得成果之前协商各自的权益,合作方也许缺乏互信,本国对合作的政治支持可能会波动。面对面的互动、长期战略和设计良好的管理方案是必不可少的。

5.采用适应性的学习策略

能源创新发生于许多不同行业背景和资金背景,所以必须从各种各样的经验中汲取教训。各种尝试的首要目标各不相同,譬如竞争力、安全性和环境保护。

评估项目、使得项目适应具体情形的机制应该从一开始就进行设计。有许多方法可以衡量创新政策的成果:从投资的金额多少或者论文、引用、专利、产生的初创公司的数量,到经济衡量法。公共机构应当储存和跟踪关于运营和成果的数据,发布给独立研究者。

还需要新的专家团体的参与。比如,英国2010年创立的“行为洞察团队”将行为心理学上的发现融入那些鼓励使用节能取暖和照明系统的政策中。国际机构――如国际可再生能源机构、联合国气候变化框架公约技术机制、世界银行――应当帮助各国政府互相学习,发展出适应性能源创新项目战略。

6.保持拨款稳定且可预测

在许多例子里,政府分拨给能源创新的资金都是反复无常的。在1990年到2017年间,美国政治的变迁意味着每年平均有20%的能源部科技领域的预算增长或下降的幅度大于30%。拨款的波动阻止了战略性的持久投入,侵蚀了项目的成本效益。那些投入虽然有着高风险,但也有着潜在的高回报。20世纪90年代,可再生能源研究上的预算被大幅度削减,导致美国国家可再生能源实验室临时解雇员工,致使数十年的经验随之丧失。

能源创新研究机构的演变也是毫无规则可言。在英国,自从2000年起,每一任首相都将重心放到一种全然不同的战略上。托尼·布莱尔创造了“碳信托”,戈登·布朗创造了能源技术研究所,戴维·卡梅伦创造了“弹射项目”,特雷莎·梅已经建立了电池方面的“法拉第挑战”作为“产业战略挑战基金”的一部分。尽管这些实验有益处,但它们也有成本。比如说,“碳信托”的早期从事者申请拨款和孵化器支持,却发现2011年时项目的范围已经局限于提供建议和认证服务。

应该抛弃随着不同的政治周期而革新能源创新的研究机构的做法,对现存项目继续进行评估和升级。只有当项目满足需求,才建立新的项目。

且让我们从经验中汲取有益的营养,加速转变至更清洁、更安全、更加行之有效的能源体系。

资料来源 Nature

责任编辑 彦隐