为了寻找元素周期表中缺失的元素,德国化学家伊达·诺达克(Ida Noddack)离开工业界投身相关研究,并最终成为铼的共同发现者

将数十种元素规整到一张周期表,这不仅仅是某个时间点某个科学家的研究故事,而是自1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)提出元素周期表框架后,一代代科学家前赴后继投入到元素分类、预测、对新发现物质的特性阐述等工作的努力结果。在19世纪中叶,稀有气体、放射性、同位素、亚原子粒子和量子力学都还属于未知事物。

本文将聚焦那些颠覆我们对化学元素认知的女科学家们。最著名的女科学家莫过于因对放射性的研究以及钋和镭的发现而两次获得诺贝尔奖的居里夫人(玛丽·居里,Marie Curie),而其他女科学家的故事则鲜为人知,这些科研贡献背后的辛勤付出和科学家的坚持不懈、勤奋不息亦鲜有人赏识。

证明一个新元素的发现是艰难的。第一步就是要寻找到与众不同并且无法被归结到任何已有元素的化学或物理特性,例如无法解释的放射性射线发射或者光谱线。第二步则是需要对该元素或者它的化合物进行提炼,并且要获得足够多的量来用以称重、检测和令其他科学家信服。

寻踪觅迹

1897年,居里夫人开始攻读博士学位,当时她的研究方向并非是寻找新化学元素,而是铀射线研究。她想要对放射性进行研究,而这一现象刚由亨利·贝克雷尔(Henri Becquerel)在1896年发现。居里夫人发现一种名为沥青铀矿的矿石所具有的强烈放射性无法简单地用铀的存在来加以解释,为此她怀疑有其他元素存在,并邀请她的丈夫皮埃尔加入到这一研究工作中来。

1898年,他们鉴定出了镭和钋这两种新元素的光谱线,然而接下来却用了三年多的时间对几十吨矿石进行研磨、溶解、煮沸、过滤和结晶,才获得0.1克的镭化合物(他们对钋也采用了同样的办法,但是因为钋的半衰期很短,因此整个过程困难得多)。随之而来的便是诺贝尔奖:第一次由居里夫妇和贝克雷尔分享(1903年因发现放射性),第二次由居里夫人独自获得(1911年因发现钋和镭以及对镭进行提取和研究)。

将新发现的元素放入元素周期表中对应的位置需要确定该元素的原子量和化学性质。举个例子来说,镭在很多方面的特性都和钡相似,而镭的原子量大于钡,因此镭在元素周期表内的位置应与钡同族并且在钡之后。原子量的确定依赖于元素纯化提取物的获取,因此这一工作在当时具有相当难度。

具有相近重量和相似特性的元素极难分离。也许是出于对门捷列夫遗志的继承,在门捷列夫提出元素周期表框架不久,俄罗斯化学家尤利娅·莱蒙托娃(Julia Lermontova)就开始这一挑战性工作,对铂族金属(包括钌、铑、钯、锇、铱和铂)分离操作进行完善,这样的分离操作是将其按序排列的前提。据我们所知,莱蒙托娃开展这一工作的唯一依据来自于门捷列夫的记录以及他们之间的通信。莱蒙托娃在德国海德堡研习化学,师从罗伯特·本森(Robert Bunsen,在1860年,利用共同发明的光谱仪,与古斯塔夫·基尔霍夫共同发现了铯和铷),在1874年获化学博士学位,是首位在德国获得化学博士学位的女性。

确定原子量对于研究放射性衰变系列和区别新元素与同位素(已存元素的未知版本)也极为关键。这同样也解释了为什么看上去发现了许多新元素,但实际上在元素周期表内只有少量空缺位置没有填上。尽管英国化学家弗雷德里克·索迪(Frederick Soddy)在1913年就提出了同位素(isotope,在希腊语中意为“同一位置”)的概念,“同位素”这一专有名词却是在一个晚宴上由物理学家玛格丽特·陶徳(Margaret Todd)提出。

同位素的实验证据很快被波兰籍犹太裔化学家斯特凡妮·霍罗维茨(Stefanie Horovitz)找到。就职于维也纳镭研究所的她指出:像铅这类常见的化学元素也有不同的原子量,而其原子量取决于该原子来自于铀还是钍的放射衰变。

另一个研究问题则是极为奇妙的镭的“射气”现象。到底“镭射气”是粒子还是气体?这一问题由就读于蒙特利尔麦吉尔大学的加拿大物理学研究生哈丽特·布鲁克斯(Harriet Brooks)与其导师欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)共同进行了解答。1901年,布鲁克斯和卢瑟福证明镭射气会像重气一样扩散,因此提供了放射性衰变可能会产生新元素的一手证据。1907年,威廉·莱姆塞(William Ramsay)提出镭射气这一气体属于氦族元素(现亦称为稀有气体),而该元素在后来被命名为氡。

1902年,卢瑟福和索迪发布了关于放射性衰变理论,即原子自发性衰变会在释放射线的同时变成新原子。卢瑟福在1908年因其研究发现被授予了诺贝尔化学奖,而布鲁克斯对氡研究的贡献是卢瑟福研究发现的首要也是最关键的一环,但她却并未得到应得的荣誉。尽管第一篇发表的论文是由布鲁克斯和卢瑟福共同署名,但接下来发表在《自然》杂志上的论文却只有卢瑟福的名字,这篇论文仅在致谢处提到了布鲁克斯对他的协助。作为一名女性科研工作者,布鲁克斯发现她很难获得长期任用(尤其结婚之后)并且很难开展稳定延续的科研工作。

深入探索

对原子核的物理特性的理解随着研究逐步深入。1917年到1918年间,物理学家莉泽·迈特纳(Lise Meitner)和化学家奥托·哈恩(Otto Hahn)在柏林发现了第91号元素镤。迈特纳是奥地利人,在获得博士学位后为了获得更好的职业发展而前往德国。1907年,她被柏林大学化学学院录取,成为哈恩的无薪合作研究者,并且不得不在地下室里开展工作,那个时候女性是不可以抛头露面的。1913年,随着哈恩跳槽到位于柏林﹣达赫莱姆的威廉皇帝化学研究所(Kaiser-Wilhelm Institute for Chemistry),迈特纳也被提拔为研究所的“研究员”。

哈恩和迈特纳在放射性衰变系列中寻找锕的“母体物质”时发现的镤。鉴于同时期有许多竞争者与他们一起寻找新元素,因此谁是镤的首位发现者的争议纷至沓来。因为哈恩和迈特纳相较于他们的竞争者收集到的镤更多、对镤的特性鉴定也更完整,因此这一对搭档最终成为公认的首位发现者。

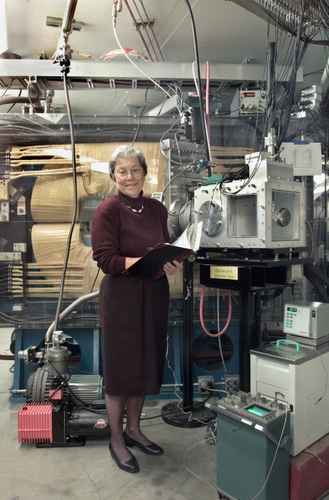

为了寻找元素周期表中缺失的元素,德国化学家伊达·诺达克(Ida Noddack)离开工业界投身相关研究,并最终成为铼的共同发现者

另一元素:第75号元素铼则是在1925年柏林由德国化学家伊达·诺达克(Ida Noddack)及其丈夫沃尔特·诺达克(Walter Noddack)与西门子﹣哈尔斯克电子工程公司(后合并入西门子公司)任职的奥拓·伯格(Otto Berg)合作下共同发现的。伊达·诺达克(婚前名为伊达·塔克)是一名化学工程师,为了寻找元素周期表内缺失的元素她离开了工业界,在1925年从柏林德国帝国物理技术研究所(Physikalisch-Technische Reichsanstalt)的无薪客座研究员开始做起,而那时候沃尔特是她所在的化学实验室的科研带头人。诺达克夫妇克服种种困难最终提炼出了能达到可以称重的数量的铼,并以莱茵河命名这一元素为铼。铼是地球上极为稀缺的元素之一,并且不具备放射性。

诺达克夫妇同时还声称寻找到了第43号元素,并以如今隶属波兰马苏里亚区为之命名为“鎷”,但他们从未成功获得到该元素的光谱线,也未能将其提炼出来。事实上,利用“湿化学”技术来提炼这一元素是徒劳的。直到1937年,科学家利用人工方法才获得第43号元素,这是世界上首个由人工方法制得的元素,被命名为“锝”。

居里夫人在科学研究工作中的贡献获得了大众认可,并且在丈夫皮埃尔去世后,她接替了他在巴黎大学的职位,而伊达·诺达克则与她不同,伊达一生中的大部分时间都是作为她丈夫实验室里的“外来者”开展工作,这也是为什么当她在1934年提出原子核可以分裂(如今我们称之为裂变的核反应形式)这一理论时并未受到科学界重视的原因之一。

1932年中子的发现和1934年人工放射性的发现开启了新的研究方向:在实验室中通过用粒子轰击原子来人工制造元素。1934年,物理学家恩里科·费米(Enrico Fermi)和他在罗马大学的合作研究者宣布他们通过用中子轰击铀制造出了第93号和94号元素。伊达·诺达克在《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上刊登出的论文中指出,费米并没有完成对“这一过程里没有产生其他化学元素(包括更轻的元素)”的证明。她在论文中提到:“可想而知,原子核分裂之后会变成若干大碎片。”但当时的物理学家忽略了她的意见。

玛格丽特·佩里(左):钫的发现者,与同事索尼娅·科特勒(Sonia Cotelle)合影,摄于1930年巴黎镭研究所

接下来在1938年,迈特纳和哈恩发现费米在他的实验中制造出的元素之一是钡,而铀原子核的确发生了分裂。那时正值第二次世界大战爆发前夕,作为犹太人的迈特纳不得不逃到瑞典去。尽管迈特纳的计算说服了哈恩原子核发生了分裂这一事实,哈恩在1939年发表这一结论的论文中却并没有署上迈特纳的姓名,也没有在1945年接受1944年诺贝尔化学奖时对此进行更正。

这些女性先驱者大多数都会与男性研究者一起合作,因此很难将她们的贡献与她们的合作者区别开来。玛格丽特·佩里(Marguerite Perey)则是特例:这位女性法国物理学家是公认的在1939年独立发现第87号元素钫的第一人。佩里在19岁的时候就作为实验室技术员加入到居里夫人在巴黎的研究所,并接受伊雷娜·约里奥﹣居里(Irène Joliot-Curie)和安德鲁·德比埃纳(AndréDebierne)的指导。伊雷娜和安德鲁分别提出要佩里提供在鉴定同位素锕-227半衰期的准确数据,而半衰期的确定是鉴定新元素极为精确的技术手段。因为对于佩里当时到底为谁工作这一点上,二者无法达成一致,因此谁也没办法声称自己在这一发现中占有一席之位。佩里在此之后成为斯特拉斯堡大学核化学学院的领头人,并且在1962年成为法国科学院首位入选的女性成员——虽然只是通讯会员而非正式会员。(尽管没有任何规定不允许女性入会,第一名女性正式会员诞生的时间却是1979年。)

钫是最后一个在自然界中发现的元素。如今,类似的发现需要拥有粒子加速器和具备丰厚预算的大型科研团队才能完成。而化学元素的含义也从最初门捷列夫提出的稳定不可转换的物质这一概念转变为涵盖仅能存在数毫秒的同位素系列。

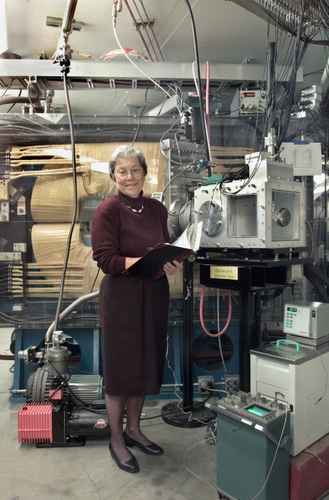

利用这些技术,美国化学家达莲娜·霍夫曼(Darleane Hoffman)在20世纪70年代做出了具有划时代的贡献。她证明了同位素铁-257能够自发性地持续分裂——而不仅仅是在用中子轰击之后。这位史上首位美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的女性科研部门带头人还在自然界中发现了钚-244,并且培养了一代又一代女科学家,其中包括现任美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室重元素课题(及若干其他课题)首席研究员、曾参与发现六种新元素(第113号至118号元素)的唐·肖内西(Dawn Shaughnessy)。

1979年,美国化学家达莲娜·霍夫曼(DarleaneHoffman)成为美国洛斯阿拉莫斯国家实验室首位女性科研部门带头人

元素应用

还有更多女科学家拓展了我们对元素的认知,自法国化学家亨利·莫伊桑(Henri Moissan)于1886年提炼了氟之后,一组女科学家(其中较为知名的有卡门·布鲁格·罗姆(Carmen Brugger Romaní)和崔妮缇·萨利纳斯·费雷尔(Trinidad Salinas Ferrer)在20世纪20年代到30年代早期与马德里大学的胡塞·卡萨雷斯·吉尔(JoséCasares Gil)合作研究氟对于健康的影响和在矿泉水中的存在情况。当这组女科学家因为1936年到1939年西班牙内战不得不放弃这一研究时,她们的研究成果最终沦为卡萨雷斯的参考文献。

化学家瑞莎·克拉克·金(Reatha Clark King)则是首位任职于美国国家标准局的女性非裔美国科学家。20世纪60年代,她对氟、氧和氢的气体混合物的燃烧特性进行研究,并发现氟的高反应活性使其具备了成为火箭推进剂的潜力。而有的混合物因其爆炸性而需要极为精准的参数和操作技术,瑞莎对此进行了完善设计并最终被美国宇航局采用。

20世纪10年代,美国物理学家和科学家爱丽丝·汉密尔顿(Alice Hamilton)证明了铅的毒性及其对公众和金属业从业工人的危害。她强迫保险公司和制造商采取相关安全措施并且对那些已经受到影响的工人进行赔偿,并组织了社会活动来帮助大众认识从事与重金属(例如汞)有关行业所带来的职业病。在1919年她成为首位获得哈佛大学教职的女科学家,早在1925年她就公开反对在汽油中引入铅的使用。

日裔美国技术员前田敏子(Toshiko‘Tosh’Mayeda)在20世纪50年代掌握了氧的放射性同位素的测量方法,因此她在芝加哥大学哈罗德·尤里(Harold C.Urey)实验室洗实验器皿没多久就被调任掌管质谱仪。她协助测量了从贝壳化石中氧同位素的比例并据此对史前海洋温度进行推测,后来又将这一方法拓展使用到了陨石研究上去。

和所有日裔美国人一样,敏子在1941年12月7日珍珠港事件爆发后被送往了拘留营,并且面对种种歧视。因为仅持有化学学士学位,她本来只会成为众多默默无闻做出重大贡献却为人忽略的女技术员之一,然而幸运的是敏子遇到了十分支持她的上级,而她的名字与那些博士和教授们的名字一起出现在了相关论文发表的同一位置。

全面图景

正如这些科学发现一样,将这些女科学家的故事从幕后带到台前需要大量的团队合作,这包括了来自吉泽拉·博克(Gisela Boeck)、约翰·哈德森(John Hudson)、克莱尔·莫瑞(Claire Murray)、杰西卡·韦德(Jessica Wade)、玛丽·马克·奥克布洛姆(Mary Mark Ockerbloom)、马雷琳·雷纳﹣坎汗(Marelene Rayner-Canham)、杰弗里·雷纳﹣坎汗(Geoffrey Rayner-Canham)、哈维尔·罗凯(Xavier Roqué)、马特·辛德尔(Matt Shindell)和伊格纳西奥·苏埃﹣马塔利亚纳(Ignacio Suay-Matallana)的贡献。

追踪化学史上女性的足迹给我们展示了上至著名实验室的科研带头人、下至无薪助理和技术员的所有人投身科学发现的全面图景。这些故事让更多人了解化学元素周期表是如何通过个人的努力和广泛合作在过去逐步形成、在未来逐步完善,这在化学元素周期表问世150周年来临之际具有非凡意义。

资料来源 Nature

——————————

本文作者布丽奇特·凡·蒂格伦(Brigitte Van Tiggelen)是化学史学家、美国宾夕法尼亚州费城科学史研究所欧洲研究室主任;安涅塔·利克尼斯(Annette Lykknes)是挪威科技大学化学史与教育教学教授