作为一名医生兼科学家,我在美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)工作了54年,担任所长则有38个年头。当我准备从这两个岗位退下来时,一点深思是不可避免的。当我回想自己的职业生涯,最突出的是传染病领域引人注目的演变,以及学术界和公众对于传染病领域重要性和实用性的看法变化。

我在1968年完成了内科学住院医师培训,决定接受为期3年的NIAID传染病与临床免疫学的联合专科培训项目。我当时作为一名年轻医师并不知道,20世纪60年代时有些学者和专家认为,随着针对许多幼童传染病的高效疫苗以及越来越多种的抗生素的出现,传染病的威胁在快速消失,或许随着这个趋势,对于传染病专科医师的需求也在快速消失。尽管我对于进入的领域充满热情,但假如我早知道这种对于传染病学科未来的怀疑态度,也许那时我会重新考虑次专科选择。当然,在那个年代,疟疾、结核病和中低收入国家的其他传染病每年都在让数百万人丧命。我对于这种内在的矛盾不知不觉,快乐地追求我在宿主防御、传染病领域的临床兴趣和研究兴趣。

当我结束专科培训的数年后,传染病领域的一位偶像罗伯特 · 彼得斯多夫(Robert Petersdorf)医生在《新英格兰医学杂志》发表一篇文章,提出传染病学作为内科的一个次专科,在逐渐被人淡忘时,我有点吃惊。他在一篇叫作“医生的两难困境”的文章中写道,对于进入不同内科次专科培训的年轻医师数量,“即便我个人十分忠于传染病学,我也无法构想哪儿需要增聘309名传染病专家,除非他们将时间花在培养彼此上。”

当然,我们都渴望成为一个有活力的研究领域的一分子。我选择的领域现在是不是停滞不前了?彼得斯多夫医生(后来当我们和其他人一起编辑《哈里森内科学》时,他成了我的朋友和兼任导师)说出了一个常见的观点,该观点没有充分认识到传染病的动态性质,尤其是忽略了新兴传染病和传染病再浮现的可能性。在20世纪六七十年代,根据历史上熟悉的前例(1918年流感大流行,以及更近期的1957年和1968年流感大流行),大多数医生都知道有大流行病出现的可能性。然而,一种真正全新的、急剧影响社会的传染病的出现仍然是一个纯属假说的概念。

在1981年的夏天,随着后来被称为艾滋病(AIDS)的疾病的第一批病例得到确认,情况完全改变。艾滋病对全球的冲击巨大:从艾滋病大流行开始算起,已有超过8 400万人感染HIV。感染者中,4 000万人已经死亡。单单在2021年,65万人死于艾滋病相关的病症,150万人新感染了艾滋病毒。目前,全球共有超过3 800万名艾滋病毒携带者。

尽管目前尚未研发出安全有效的HIV疫苗,但科学进步使得科学家研发出十分有效的抗逆转录病毒药物,已经把HIV感染从一种几乎永远致命的疾病变换为一种可管理的慢性病,带来几乎正常的预期寿命。因为这些救命药的可获取性方面缺乏全球公平,在艾滋病首次得到确认的41年后,艾滋病依然继续肆虐,造成极高的发病率和死亡率。

假如说艾滋病的出现带来任何慰藉的话,那就是艾滋病大幅提高从医的年轻人对于传染病的兴趣。的确,随着艾滋病的出现,我们急需那309名受训的传染病专家——还需要更多人手。在此要为彼得斯多夫医生说句好话,彼得斯多夫医生在那篇文章发表多年后,欣然承认他当时没有充分认识到新兴传染病的潜在影响,结果他变成类似“啦啦队长”的角色,激励年轻医师从事传染病的研究事业(特别是艾滋病的诊疗和研究)。

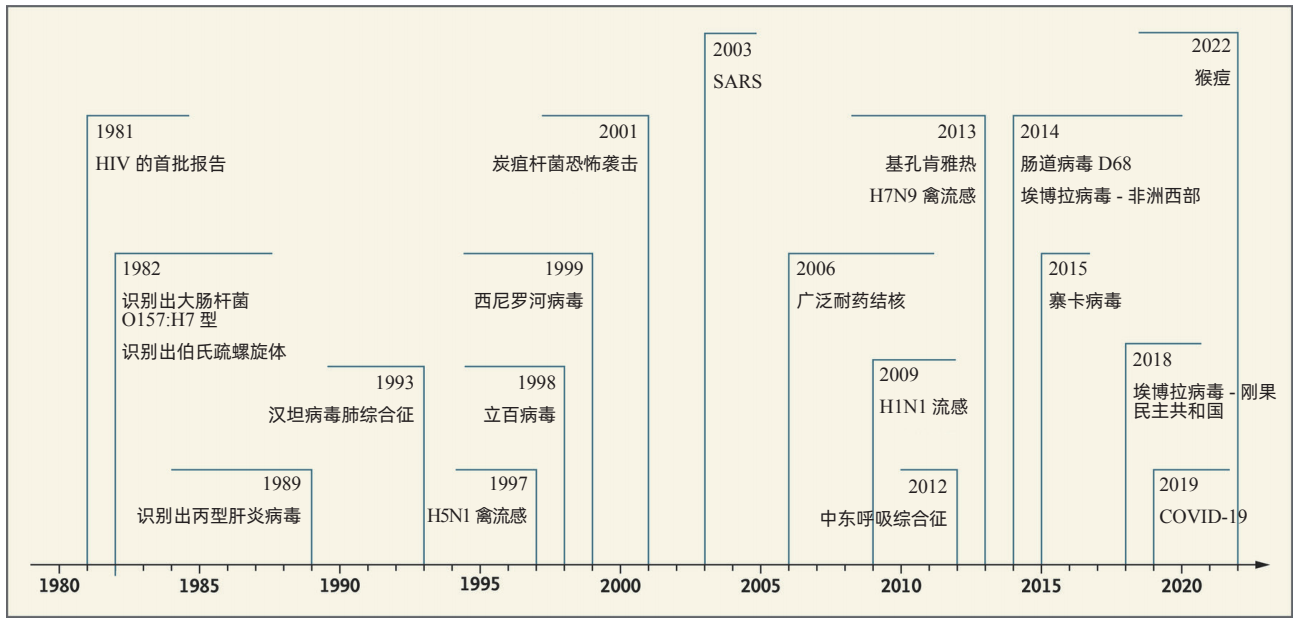

当然,新兴传染病的威胁和现实并不是到艾滋病就为止。在我担任NIAID所长期间,我们迎接了许多新兴传染病和再浮现传染病的挑战,这些传染病的影响程度不一,有些是地区性影响,有些带来全球性影响。在这些传染病之中,有H5N1和H7N9禽流感的首个已知人类病例;21世纪首次由H1N1流感引起的大流行(2009年);埃博拉病毒在非洲的多次暴发;寨卡病毒在美洲的大流行;一种新型冠状病毒引起的严重急性呼吸道综合征(SARS)疫情;另一种新兴冠状病毒引起的中东呼吸综合征(MERS)疫情;当然还有COVID-19,一个多世纪以来的一个最高亢的警告,指出了人类面对新兴传染病暴发的脆弱性。

COVID-19在全球范围造成的破坏是确确实实能够载入史册的,全世界面对这种程度的疫情暴发时,总体上缺乏公共卫生准备。然而,在应对COVID-19时,一个非常成功的要素是高度适应性的疫苗平台(譬如mRNA和其他疫苗)的快速研发,以及利用结构生物学工具来设计疫苗免疫原,这些都是依靠多年的基础科学和应用研究投资才能做到。科学家以史无前例的速度研发出安全和十分有效的新冠疫苗,证实疫苗的效力,再分配到世界各地,拯救了数以百万计的生命。多年以来,医学的许多次专科已经从非凡的技术进步中获益良多。现在,可以说在传染病领域发生了同样的事,尤其是我们目前拥有的应对新兴传染病的工具方面,譬如对于病毒基因组的快速高通量测序;快速、高度特定的多重诊断法的研发;基于结构的免疫原设计方案与新型平台相结合,用于疫苗开发。

假如谁对于传染病的动态性质、对于传染病学科有任何怀疑,我们从确认艾滋病之时起40多年的经历应该已经完全驱除怀疑态度。现在,没有理由相信新兴传染病的威胁会变小,因为新兴传染病潜藏的原因依然存在,还极可能增加。新传染病的出现和旧传染病的再次浮现主要是人类与自然相互作用、人类侵犯自然的结果。随着人类社会在一个日益互联的世界里的扩张,人类与动物之间的界面受到扰乱——常常是在气候变化的助力下——产生了不稳定的传染源出现、跨越物种的机会,在某些案例中,传染源在适应后散播到人类之中。

我对于传染病领域演变的思考得出一个必然的结论:许多年前的权威人士是不正确的,这个学科当然没有停滞不前,而是确确实实地在不断变化。我们要继续改善我们对付既有传染病(譬如疟疾和结核病)的能力,除了这个显而易见的要求,现在很明显的一个结论是,新兴传染病确实是个永久的挑战。我最喜欢的一位棒球手约吉 · 贝拉(Yogi Berra)曾说过,在比赛结束前,一切都未结束。显然,我们现在能把他的格言扩展一下:在讲到新兴传染病的时候,疫情永远都不会结束。作为传染病专家,我们必须永远准备好,必须能够应对永久的挑战。

资料来源NEJM

——————

本文作者安东尼·福奇(Anthony Fauci)是美国免疫学家、美国国家过敏和传染病研究所所长