十七世纪和二十世纪可谓是思想实验的主要发源时期。科学革命之花在这“天才之世”中盛开,这种情况不仅和当时的新实验技术及新经验成果有关,而且还同伽利略、笛卡儿,牛顿和莱布尼茨的纯精神操练有关。二十世纪的爱因斯坦的火车和电梯,海森堡、玻尔和薛定谔的各种想象的玩意儿,在相对论和量子力学的当代革命中也发生过类似的影响。每个人都可能会承认头脑中进行的实验有过某种影响;大多数人一定会说理性是好事,只要不是过于严肃认真地看待理性。可是,一旦深思熟虑地考虑什么是思想实验和思想实验的作用时,我们发现有的讨论实在有点令人惊异。很少有值得注意的持续不变的评论,其中少数人所发表的观点不是完全令人满意的,虽然有些人非常有见识。譬如科伊雷(Koyré)和库恩两人的观点就非常有意思,而马赫、特别是杜恒(Duhem)相当令人失望。

我们转向杜恒和马赫这两位了不起的哲学家、物理学和历史学家时,是想对这一主题有所启发:但事情并非如此。杜恒的批判是令人扫兴的。他认为思想实验是伪造的、骗人的东西,他抱怨说:“乞灵于这样一种虚构的实验是为做实验而做实验;它不是用观察到的事实而是用预言存在的事实证明原理的正确……,它是种恶劣的信仰行为。而且,”杜恒接着说,“更糟糕的是,这种希求的虚构实验不仅没有实现过,而且往往,是不能实现的;它预先假定自然界存在某种不曾遇见过的事物和从未见到过的物理性质。”(《物理理论的目的和结构》,1954)

但是,极端的经验论并没有弄懂马赫对思想实验的赞词_马赫称思想实验为“思维实验”(gedonkenexperimente),他也许是最早给这种模式命名的人。他的哲学/历史巨著《力学科学》有几个受到高度赞扬的被引用的例子。但马赫在其“论思想实验”一文直接讨论这一主题时,我们发现只是些老生常谈,对什么叫思想实验和怎样做思想实验未作任何分析。

另外,科伊雷和库恩的较近研究是相当富有见识的。他俩认为思想实验在其各自的科学考虑中起着关键性的作用,科伊雷是位地道的柏拉图主义者,认为思想实验起先验作用库恩认为思想实验在范式变化中往往起决定性的作用。“预测的失败所引起的并继之以革命的危机,处于我们考察过的思想实验状况的核心地位。反过来,思想实验又是在危机时应用的主要分析工具之一,它在那时有助于促进基本概念的变革。”(《必要的张力》)

在进行这些重要考虑前,应对本论题加以限制,我不能对何谓思想实验下定义,但我想对什么叫非思想实验说点看法。首先,应当把思想实验和纯想象实验区别开来。在某些情况下,伽利略说一颗炮弹和一粒子弹以同样的速度下落,他是在描绘一种想象的实验。伽利略并没有做思想实验(至少没有按照科伊雷的意思做),但他用其以往习得的空气提示得出了这秤结论。决定性的东西是他本当可能做这种实验。当我们有一种本来可以进行而实际上没有进行的实验观察时,我们头脑中往往有一种纯想象实验。

另一方面,真正的思想实验原则上通常是不可能进行的,它在技术上、实体上或概念上都是办不到的,当我们在思考没有摩擦力的平面和没有质量的杠杆时,或当我们在假想一个不大于分子的智慧妖时,或当我们要求一种大于任何实际可能的观察精确度时,或当我们设想在宇宙的其余部分都已消失灭迹的情况下旋转一只水桶时,或当我们站在一台引力场非常强的电梯内(以致我们会真的像地上的胶土那样)观察到一束光线弯曲时,我们实际上已进入了真正的思想实验的范围。

纯想象实验和我在这里说的思想实验不是一回事。科伊雷断言伽利略并未进行过这两种实验可能是对的,但是我们仍不应将两者混为一谈(虽然它们间的界线可能是模糊的)。

还有另一种在思想中进行的实验,但它不是我说的两者意义上的真正思想实验,例如在心理语言学中,可以要我们考虑一个句子,比如“单纯幼稚的思想暴跳如雷地睡大觉”,是否合乎文法。我们为找出这一答案而进行内省。这常常可以理解为思想实验。但是在我看来,它绝不是思想实验。相反,它似乎是一种实在的实验,因为在哪里,思想是实验的客体,而不是实验的方法。总而言之,它似乎是同物理学史上的经典思想实验完全不同的。

哲学上的(特别是精神哲学的)思想实验,可能同物理学上的一些经典例子最接近。典型的例子是,人们可以把两个胼联在一起的人设想成一个人,或者也可以把一个人像变形虫一样地分裂成两个人。于是,有关个人身份和个人生存的规定进入了道德规范。这种思想实验最近受到了有点令人伤脑筋的攻击,因为反对它们在哲学上使用的争论,有可能蔓延开来并损害物理上的思想实验的使用。但是在这里,我不想为它们辩解;我认为,思想实验在物理学上有其合理的作用是不容置疑的,这里我想就思想实验的作用详尽地作一说明。

如果举例解说是需要的,那么,这里有一份我将集中讨论的典型思想实验目录:爱因斯坦的电梯牛顿的水桶,麦克斯韦的妖,斯特文论斜面,牛顿论天体运行轨道,伽利略论自由下落,薛定得的猫,爱因斯坦追迹光束,莱布尼茨的运动力。当然还可以举出许多别的例子。

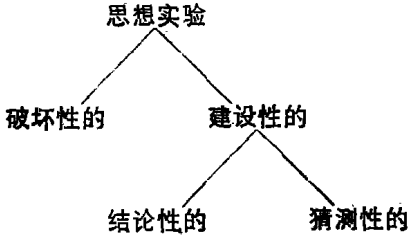

一种分类法

本文的首要任务是要对思想实验建构一种分类法。在常规情况下,从观察数据到说明理论有一个巨大跳跃。在思想实验中,事情似乎不是这样。这种跳跃非常微小,以致有人说,“刚刚顾及(思想实验)数据又要考虑理论本身了。”我将按照我的第一个论题说明这点:

论题1:任何思想实验都以现象的建立(想象中的)为依据,现象一旦被建立,对某一理论的推断就不成问题了;就是说,从数据到理论的跳跃是相对地小的。

为什么这种推理跳跃是那样小的跳新?这个问题我想在后面回答。现在开始讨论我的分类法的细节。这种分类的动机主要是由论题1引起来的。

这个示意图非常简洁。首先,思想实验分为破坏性的和建设性的,然后,建设性的(思想实验)又分为结论性的和猜测性的。

我的第二个论越由这种分类法组成也就是说,论题Ⅱ只是主张:正确的方法是把事物切细。几个说明图对弄清问题也会有帮助。

破坏性思想实验,正如其名称所示,实质上是针对理论的一种论证,它使得理论的一些重大问题站不住脚,或者至少指出它的某些严重不足之处,通常是指出理论的现存框架的一个缺点,这种缺点可以是包括小的张力到任何完全不一致。

爱因斯坦说他在十岁时用麦克斯韦的电动力学发现了一个问题。在一道光的前面附近传播的可能是什么?按照麦克斯韦的理论,光是电磁场中的波。电场变化时产生磁场,磁场变化时产生电场。这就像跳蛙,只有在跳跃时,这种蛙才存在。

破坏性思想实验的另一个例子是薛定谔的“猫悖论”,但这种结论(在生死重合存在状态中的猫)逻辑上不是不可能的,它同对该理论的通常理解也不是不相容的。相反,它表明该理论有一个非常奇怪的和高度反直觉的后果。

所有思想实验的一个主要特性是它们的可描绘性。许多理论是不一致的,但是它们的不一致性的证明未必一定就是思想实验。例如,量子电动力学含有电子的内能是无限的这种谬论。对这种情况的证明(而一定系列是发散的证明)不是思想实验。

我的分类法的另一主要范畴是建设性思想实验。这种思想实验是要为一种理论找到某种支持。建设性的思想实验又分为两类:直接论证和推测原因。我把前者称为结论性的,把后者称为猜想性的。

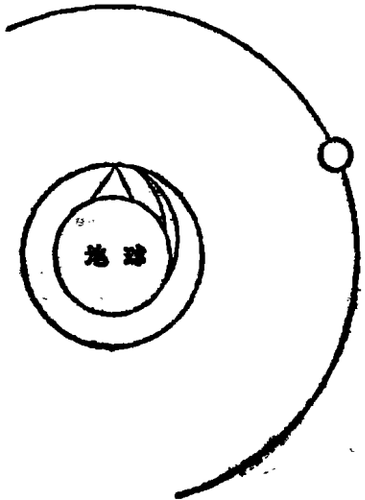

牛顿关于月球轨道的思想,为我们提供了一个结论性思想实验的例子。他要我们想象一门从山顶发射的大炮。炮弹每次都向地球下落。装进的炸药越多,炮弹射得越远。我们在想象上能将炮弹推进到极限:当炮弹远远地绕地球下落时,就会落到原来发射的地方。—旦我们想到射弹运动的这种可能性,就会联想月亮不是“悬”在天空中,更确切地说,月亮正在以炮弹下落的同样方式不断地落向地球。

爱因斯坦的电梯提供了第三个说明事例。按照等效原理,参考系之间没有区别;不论是惯性的还是非惯性的,物理定律都一样。假设一位观察者站在一部封闭的电梯内,就无法告诉你他是在引力场中还是在加速。如果电梯在加速并且有道光从一边射进来,那么,由于电梯的运动,这束光穿过电梯时似乎会落下或者向下弯曲。如果电梯不是在加速而是在引力场中,光束一定会出现同样的情况。所以是引力使光“弯曲”。

牛顿和爱因斯坦的思想实验,就是我称谓的结论性思想实验的例子。现在转到猜想性思想实验的例子。

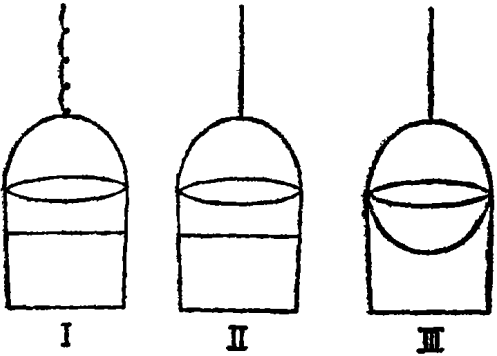

被宣称为表明存在绝对空间的水桶实验是历史上的一个最有名的思想实验。牛顿(《原理》,1934)要我们设想物质宇宙的其它一切都消失了。而把注意力集中到用一个用一根卷曲绳索悬吊的、盛有部分水的单独水桶上。绳索松开时,我们注意到桶/水系统的不同状态。

状态Ⅰ:水桶被松开前,水和桶之间没有相对运动,而且水的表面是平的。状态Ⅱ,水桶一松开后,水和桶处于相对运动状态。状态Ⅲ,过一段时间:水和水桶相互之间又呈静止状态,但此时水的表面是不平的。

问题是:我们如何说明状态Ⅰ和状态Ⅱ之间的差别。我们怎样解释这种(思想实验)现象?牛顿的回答非常简单。水桶和水相对于状态;的空间自身说是静止,相对于状态Ⅲ这种绝对空间说是在旋转。那样就(用惯性定律)解释了在这两种情况中的水的表面的差别。

现在要着重说一下一个最重要的问题。既然这种差别不是一个易错性和不易错性的问题,那么人们就可能对我的何以把牛顿的思想实验称作“猜想的”,而把前两个例子称作“结论性的”说法表示怀疑。既然思想实验都是可能犯错误的,那么不是应当把它们都称作猜测性的而不应当称作结论性的吗?

我作出这种区别有个充分的理由,它同我的第一个论题相关。牛顿的思想实验有两个不同的部分。第一部分是断言某一现象存在着(即存在于思想实验情况中)。假使这种现象存在,我们就可以认为牛顿在他的全面论证的第二部分已结论性地确认绝对空间的存在。但是,看作猜测性的正是思想实验的第一部分。当然,遭到最多批评的也是这一部分,贝克莱和马赫否认倘使宇宙中的所有其他物质都被设法排除了,水还是会像状态Ⅲ所描绘的那样涌到桶壁上去。他们不承认牛顿试图说明的那种现象存在。相反他们断言,这种现象只有在水桶和水相对于这些“恒”星在旋转时才会出现,如果我们能设法“绕”这种恒星使劲一推,那么水也会像状态Ⅲ—样爬到桶壁上去。(这就是马赫的原理)所以,同牛顿相反,他们主张所有的运动都是相对运动。

另一个猜测性思想实验就是著名的麦克斯韦妖(《热的理论》,1871)。热力学第二定律是说,热不会由冷物体向热物体传递。在经典力学中,这个定律非常严格;但在麦克斯韦的热动理论中对这一事件的发生有一个几率,尽管可能性甚微。有人将它看作是麦克斯韦理论的归谬法。为了表明违反第二定律逻辑上是可能的,麦克斯韦设想有个小生物,它把守着两个箱子间的一扇小门。它让冷箱中的快分子进入热箱,让热箱中的慢分子进入冷箱。这样一来,热箱中的分子平均速度将会增加,而冷箱中的分子平均速就将会减少。因为按照麦克斯韦的理论,热就是分子的平均速度,所以就会有一种由冷物体到热物体的热的流动。

这个思想实验的关键在于假定或推测这种妖的奇迹的存在和分子以不同速度运动。

混合情况

现在我要论及本文最引人感兴趣的(也就是最使人产生疑问的)部分。有少数思想实验是非常值得注意的。它们既是破坏性的又是建设性的。它们既能破坏旧理论又能创造新理论。其中最美妙的,恐怕要算伽利略在其《对话》第一天说的关于自由下落的思想实验了。它破坏的理论是亚里士多德的重物体比轻物体下落得快的理论(即L<H)。

伽利略提请我们设想,假如把一个重球和一个轻球系在一起同时松开下落,那将是何等结局?按照亚里士多德的论证会导致一种谬论6较轻的球会使重球的速度减慢,因此捆在一起的球的下落速度理应比一个单独的重球要慢(即H+L<H)。可是,这两个捆在一起的球的重量比这个单独的重球要重,这样,两个捆在一起的球的下落速度就应当比这个重球要快(即H<H+L)。我们发现了一个明显矛盾;旧的理论被破坏了。新的理论建立起来了;哪个球下落得快的问题用所有物体以同样速度下落的思想明白地解决了。

这里,我们从一种理论到另一种理论有个非常明显的过渡。关于那一点,现在还没有新的经验证据,在思想实验以前,人们合理地相信这种旧理论,而思想实验证明它是荒谬的。在新的理论中思想实验确定合理信仰。

科伊雷认为好的物理学是先验地的,当然,他的话有些言过其实,但其精神是可取的。

论题Ⅲ:建设性的又是破坏性的思想实验,为一种理论到它的后继理论的先验过渡提供了根据。

莱布尼茨关于运动力和著名的E. P. R(爱因斯坦、波得劳斯基和罗森)思想实验也许可作为论题Ⅲ的例证,尽管它们不像伽利略的奇特例子那样富有戏剧性。

首先,我说的“先验”一词,意思是“不依赖于感觉经验”,而不是说“不会犯错误的”。其次,我的先验过绝没有暗含我们已达到最终理论的意思。它只是向更大逼真性之路前进的先验一步,尽管这个概念是成问题的。最后,思想实验并不是单独地引起科学变化。通常还有许多常规经验的输入。先验成分仅仅是种起作用的因素。

为什么是先验的?

首先,是那里没有新的观察材料。因此旧的理论没有被抛弃,新的理论也没有在经验观察基础上建立起来。特别是亚里士多德的自由下落理论并没有屈服于伽利略的新观察发现。

其次,思想实验不是用新方法看旧经验材料,这实质上是库恩的论点。库恩在其《思想实验的功能》—文中,并没有使用我们在《科学革命的结构》中见到的“范式”和“格塔式转换”这种术语。但其思想是一样的。库恩说,思想实验为我们指出旧框架中的问题,帮助我们用一种新的方式来理解旧材料。

虽然库恩关于思想实验的观点在诸多方面是颇有见地的,但毕竟不是有说服力的。首先,有的思想实验同推翻旧理论没有什么关系。按照库恩的观点,在范式变化时,没有唯一决定性地必须采用的新范式,但是,从伽利略的思想实验对亚里士多德的理论造成的破坏后果看,伽利略的理论似乎是应当采用的唯一信仰。此外,即使库恩关于比较不同范式的各种困难理由一般地是对的,但在伽利略的案例中,似乎并不存在不可比较性的问题。“轻”、“重”和“更快”这些用语没有改意义。伽利略和他的亚里士多德派对手,在进行思想实验期间并没有相互在谈论过去。的确,因为他们没有在相互谈论过去,才能进行这种思想实验。因此:用库恩的方式(如通过格塔式转换引起范式变化)看思想实验似乎是不正确的。

第三,从亚里士多德到伽利略的理论的过渡,不仅是旧理论中使成为最简单的全面调整的一个例子。这种过渡可能是简单的,但这不是成功的理由。假定合理信仰亚里士多德的下落理论的程度为巧此处0<r<1。进行思想实验和采用新理论后,合理信仰伽利略的程度为r',此处0<r<r'<1。就是说,我得出这样的历史结论:合理信仰伽利略理论的程度高于亚里士多德的理论的程度。求助于信仰的最小修正概念也不能解释这种事实。

我主张在某些思想实验中有先验成分的第四点理由同自然规律思考中的最新发展有关。最近,阿姆斯特朗(1983)、德雷茨克(1977)和图利(1977)对规律提出了一种新的解释。他们意欲用这种新解释代替常规的说明,这一观点得到了传统经验论者的支持,尽管它有许多明显的不足之处。

按照这种观点,“所有的乌鸦都是黑的是个规律”被分析普遍概念乌鸦和黑之间有一种偶然关系,以致前者必须以后者为前条条件。这种必要性关系也需要有规则性N(R,B)→(x)(Rx?Bx)。但是,这种需要不能反过来表示:(x)(Rx?Bx)→ N(R,B)。

阿姆斯特朗、德雷茨克和图利的这种规律的新观点完全是形而上学的。普遍概念说明观察的规则性。如果我们要知道自然规律是什么,就必须依赖经验规则性本身的证据。我们能看见黑乌鸦,但永远看不见黑性质或乌鸦性质。但是,按照一不做二不休的原则,为什么不迫使这些普遍概念为我们做点认识论的工作呢;如果这样做,我们能够在这种规律的解释和思想实验之间达到一种相当和谐的关系。我们只是假定,在某些思想实验中能“把握”自然的有关规律。

我的观点和阿姆斯特朗等人的观点的差异,同奎因和哥德尔关于抽象客体性质的冒法的差异相类似。他俩都是实在论者。

我想坚持的是,哥德尔的关于自然规律的认识论见解要比阿姆斯特朗等人支持的奎因观点来得优越。当然,哥德尔并非认为我们总是能清楚地看出集合的。绝不是那么一回事;我们对这些抽象客体的知觉往往是模糊的——罗素的悖论就是明证。但有时是清楚的。同样,我也决不认为我们能把握所有的自然规律,只有在像伽利略那样的一些极其难得的特例中,我们才能根本上领会自然规律,而且是难免犯错误的。

现在回过来对我的第一个论题作一说明。我的第一个论题主张:从(思想实验)材料到理论的跳跃是一非常小的跳跃,那里似乎没有归纳跳跃的问题;如果我们把现象搞正确,那么,理论或多或少地会自动随之而来。如果对规律的上述解释正确的话,那么推理的理由就是明显的。我们在某些思想实验的事例中,仅只“看”这些普遍概念,而没有根据对一定数量的普遍概念事例的感性知觉作出推理和进一步对它们作出概括。

无疑,对伽利略思想实验的这样一种简单重建会有它的吸引力。伽利略的思想实验限制在逻辑运动或普通感觉证据范围内。其中没有什么东西能被有趣地看作是先验的,或者说看作是对自然的易受影响的先事综合认识。总而言之,这是对伽利略的思想实验的一种解释,经验论者、唯名论者和自然主义者一定会支持我的看法。但是选择要哪种解释呢?

在当代的哲学家中对抽象客体和先验有着强烈的偏见。流行的观点是,这样一种抽象的本体论或认识的方式,只有在所有的其他说明都行不通时才有可能被接受。不过,这种流行的经验论也有一些反对的观点,如语义学、伦理学、数学和模态逻辑的解释,它们主张有假定普遍概念和其他抽象客体的必要,但不避开“直觉”和其他智力把握的形式。我的思想实验的解释和它们的意见相吻合。当然,最佳的解释不可能是唯一可靠的。我为说明思想实验所列举的几点理由都不是决定性的,但是我认为,这些理由会使天平稍微对我有利。

无疑,由某些思想实验引起的信仰变革向来是一种合理的变革;这种信仰变革也许在十七世纪最强有力的意义上也一直是合理的。

[International Studies in the philosophy of science,1986年第1期]