女性如何才能做到万事从容呢?看看几位优秀女科学家在做母亲的同时,是如何开拓自己的科学事业的。

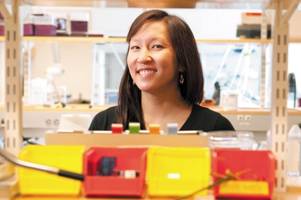

凯·泰耶,从跳霹雳舞到当大学教授的神经系统科学家

行动派

怀有5个月身孕的凯·泰耶(Kay Tye)是一名神经生物学家、一位优秀的霹雳舞者,同时还是麻省理工学院(MIT)皮考尔学习和记忆研究所的助理教授。怀孕总是要做出一系列的妥协让步:不能喝酒、不能吃寿司、不能喝浓咖啡。或许,最让人无法忍受的是怀孕对一个舞者的动作所带来的限制。泰耶说:“我完全没办法跳舞了,转个圈都不行――任何能让我摔倒的事情都不能做。这意味着我基本上什么都干不了了。”

泰耶不喜欢被任何事物限制,对31岁的她来说,怀孕算是少数她愿意接受的一种限制。为了能在遗传学这一神经系统科学的热门领域中有所建树,泰耶早已对工作到三更半夜,一天只睡4、5个小时,还有经常往返于各大陆之间的工作日程习以为常。现在,她不得不开始慢慢改变,她也知道女儿的诞生将会给她的生活带来更大的改变。但她已经准备好了,“我一直梦想着成为一名母亲,我选择的职业也是有利于家庭生活的。”

身为80%的教职工都是男性、教授聘用率约为50%的麻省理工学院的一名女助理教授,似乎并不利于家庭生活。不过,出身科学世家的泰耶(父亲是一名理论物理学家,母亲是一名生物化学家)是在母亲的实验室里长大的。小时候,她接好一盒移液吸管器就能赚25美分呢。有母亲做榜样,在她十几岁之前,根本不知道性别会影响、甚至会阻碍她未来的职业发展。“好在那时我已经有自己的想法了。”她笑着说。

不过,最初泰耶并没有认定要从事科学工作。从麻省理工学院毕业后,她先跳起了霹雳舞,而后又去了澳大利亚的一个牧场,后来还去过瑜伽静修院,参加过海边帐篷里的艺术公社。那时,她的人生目标是要活在当下,享受生活的每一分每一秒。她还想以自己的经历为素材写写小说。只是后来,她发现那种生活方式并不称心,想写的小说也并不怎么好。于是她回到旧金山,在加利福尼亚大学读研。在待过3个实验室之后,她还是没有找到适合自己的归宿。泰耶泪眼汪汪地向神经生物学家帕特丽夏·詹纳克(Patricia Janak)求助,“如果您不让我加入的话,我就打算退学。”

泰耶总算争取到了加入帕特丽夏·詹纳克实验室的最后名额,同时也找到了一位良师益友:詹纳克,一位拥有两个孩子的优秀女科学家。詹纳克见证了泰耶科学事业的蒸蒸日上。“她的不安全感很快就消失了,”詹纳克说,“她的研究越做越好,取得了令人惊奇的研究成果。”在詹纳克实验室期间,泰耶发现在白鼠习得酬赏的过程中,存在一种增强杏仁核(在人体中是一块处理情绪的脑区)活动及其神经元突触的促进力,并发表了自己第一篇刊登在《自然》杂志上的论文。泰耶并不满足,她想找到可以直接控制神经元开关的切换器。于是,她开始了对光遗传学的研究,即利用光来刺激或抑制啮齿动物大脑中的某些具体的神经元。

在加州斯坦福大学的卡尔·戴塞罗斯实验室从事了两年研究,获得博士后学位后,泰耶最后留在了皮考尔学习和记忆研究所。她想要绘制出控制动物在特定情境中采取积极行动或消极行动的神经环路图,并希望最终可以得出有效治疗诸如焦虑、抑郁及上瘾等神经紊乱疾病的方法。

在过去的五年时间里,皮考尔招募了许多年轻的女员工,其中许多人才刚刚成家。2004年,麻省理工学院在泰耶办公室对面的街道开设了一家日间托儿所,并以此作为招聘工具。泰耶说,这一举动确实让人们感受到麻省理工学院解决女性员工的后顾之忧的诚意。

自从泰耶一年前回到麻省理工学院之后,她招募了4名研究生和4名博士后,申请到了13项研究资助,发表的顶级论文数也越来越多。与此同时,她也准备好扮演起母亲的角色了。有些改变很容易:比如当她的女儿要在实验室陪伴她工作时,办公室里的健身脚踏车就要换成婴儿床,或儿童游戏围栏等等。有些就比较困难了,比如孩子出生一个月后她就得去东京参加学术研讨会。对于工作,泰耶没办法拒绝,至少目前还不行。

继续教书也仍旧是她的头等大事。“生活不应该受制于任何事物,我要为我的女儿树立榜样。”她说。

毒液侦探

对于凯蒂·苏扎·桑托斯(Keity Souza Santos)来说,一个正常的周四绝对不会是这样的:2012年11月22日的凌晨四点,疲劳却警觉地醒来。好几天了,她一直想验孕,直到这一天,她决定不再拖着了,于是起身朝卫生间走去。而后,她来到巴西圣保罗大学医学院的变态反应与免疫学系――她工作的地方。33岁的桑托斯没有告诉同事她几小时前欣喜若狂的原因。即使是在同事告诉她,她获得了著名的圣保罗研究基金会颁发的青年科学家奖时,她仍然没有将怀孕的事说出来。要知道,获得这一奖项就意味着在她孩子出生之时,她就会拥有自己的实验室了。而且,好事成双:桑托斯怀的可是双胞胎。

凯蒂·苏扎·桑托斯,一位研究过敏性休克的免疫学家应对自己事业的“休克”

桑托斯研究的是食物和昆虫中的致命性过敏原,这可是巴西人民健康的重大威胁。在以惊人的生物多样性而著名的巴西,黄蜂的种类多达400多种,而整个北半球的黄蜂也不过区区30几种。在巴西,每年都有成百上千例的住院治疗是由一种叫Polybiapaulista的黄蜂引发的。而医生们却无法找出引发过敏反应的确切原因。“有的病人甚至把黄蜂带到医院来,可我们还是束手无策,因为我们根本不知道黄蜂毒刺中的过敏原到底是什么。”桑托斯说。

在圣保罗大学攻读博士期间,桑托斯致力于研究抵御非洲蜜蜂,又称“非洲杀人蜂(Apismellifera L.)”的抗毒血清。攻读博士后期间,她研究的是那些引发人们对巴西北部的一种主食――木薯以及几种黄蜂毒刺产生过敏反应的蛋白质。仅在保利斯坦,她和她的同事就找出了84种毒性蛋白――包括几种过去只在蛇毒毒液中发现过的毒性蛋白――并揭示出这些毒性蛋白是如何带来毁灭性伤害的。而今,她仍在致力于寻找其他昆虫毒液中的毒性蛋白。

为了研究的需要,桑托斯在美国和澳大利亚的实验室花了好几个月的时间学习质谱分析法和分子技术。在此期间,她听说了一些关于性别歧视的传闻,这是她在巴西从来没有遇到过的事。桑托斯说,当初在她宣布想要成为一名生物学家时(在她了解了有关克隆羊多利的事情之后),她的家人确实被吓了一跳。但这并不是因为她的性别,而是因为她家里从来没有过科学家,他们对科学家这样一种职业完全不了解。

如今,对于大部分时候独立开展研究工作的桑托斯而言,她的目标是发明一种可以帮助医生快速确定病人过敏原并开展有效治疗的试剂盒。不过,当务之急,她必须应对的是这个夏天孩子降生所带来的挑战。“我的老板确实有些担忧,”她说,“但我手下已经有一名博士生和一名技师了。我休产假时,我们可以经常使用Skype来沟通。”

“我想她应该可以应付得来。”桑托斯的系主任,免疫学家乔治·卡利尔(Jorge Kalil)说。顿了一下后,他接着说,“不过,她怀的可是双胞胎啊。”桑托斯并没有这种不安和疑虑。“我想扩充我的研究团队,”她说,“我干嘛要放弃我的科学事业呢?”

细胞工程师

莫妮卡·贝特科特-迪亚斯(Mónica Bettencourt-Dias)生于葡萄牙,在其成长过程中,一直有许多榜样的力量鼓舞着她。尽管葡萄牙在整个欧洲范围内来说,经济实力相对较弱,但是在对女性委以重任这一方面,却是做得相当不错的。在学术界和其他许多行业中,很多身居要职的都是女性。有人认为,究其原因可追溯到20世纪六七十年代,那时受过教育的男青年都被派到安哥拉和莫桑比克战斗去了,这给为女性在学术界的发展提供了空间。除此之外,拥有父亲是数学家和母亲是社会科学家的良好背景,贝特科特-迪亚斯又生于葡萄牙刚开始实施一项政府资助的博士培养计划的科学时代。她就是在1996年被选中成为培养对象的。“有一些给我们授课的老师都是当时世界一流的科学家,”她回忆道,“就是在那时,我才意识到自己的使命就是细胞生物学及其发展。”

莫妮卡·贝特科特-迪亚斯,一名探究细胞奥秘的生物学家

贝特科特-迪亚斯的博士学位是在英国伦敦大学学院读的,当时,她研究的是蝾螈的再生特性。之后,她又来到英国的剑桥大学攻读博士后,期间,她发现了一个控制细胞中心体的主调节器――一种组织细胞周期关键性结构和机制的细胞器。就此,发表了她的第一篇在《自然》杂志上的论文。2006年,她回到葡萄牙,在奥埃拉斯的古尔班科学研究所建立了自己的研究室,此后,研究资金就源源不断――包括高达的150万欧元(约200万美元)的来自欧洲研究委员会的研究资助。

贝特科特-迪亚斯已经39岁了。几个月前,随着期盼已久的一岁大的女儿(收养)的到来,她的生活就已经开始发生改变了。好在葡萄牙的专业儿童看护行业发达,而且家里亲人也都在身边并乐于提供帮助。贝特科特-迪亚斯同样是科学家的丈夫,也分担了抚养孩子的工作。夫妻二人还雇了钟点工来干家务活。

在学术上,贝特科特-迪亚斯仍旧研究细胞信号通路和细胞中心体引发的组织及沟通。她说,家庭事业要兼顾,就必须有条不紊。她会定期去一些葡萄牙前殖民地参加讲习班,以推动科学的大众化和普及化。去年,她在西非的佛得角(2008年,佛得角成为非洲地区第一个政府成员由女性占多数的国家)组织了一个分子生物学讲习班。讲习班里男女比例相当,贝特科特-迪亚斯说,那些讲习班的学生告诉我,他们想通过科学来帮助自己国家的发展――这种话,你是不可能在西方国家听得到的。

与人分享,是贝特科特-迪亚斯的人生哲学;她的研究和探索工作正是对这一理念的践行。她第一次重要的分享时刻是她在剑桥大学的时候,她和她第一个博士学生发现了酶素PLK4对中心体构造的重要性。他们一起观察到了显微镜下大量微小中心体的形成过程。“能和自己的学生一起分享那样的时刻,是非常美好的。”她说到。

开拓者

在南非开普敦大学读本科期间,阿曼达·韦尔特曼(Amanda Westman)主修物理专业,那时她就觉得“探索宇宙的运转是世上最酷的工作。”

阿曼达·韦尔特曼:一位不理世俗的暗物质宇宙学家

在韦尔特曼提出自己关于宇宙是如何运转的理论并一举成名时,她才24岁。她在纽约的哥伦比亚大学读研期间发表的突破性论文“变色龙宇宙学”使之成为解释暗物质(被认为是一种加速宇宙膨胀的神秘力量)的热门理论。

韦尔特曼和她的同事贾斯汀·库利(Justin Khoury)认为,这种根据环境而发生相应变化的力量,可以对许多有关宇宙膨胀的现象进行解释。当粒子聚集在一起时,比如在地球以及早期宇宙中,这种“变色龙”力量是比较弱的。但随着星系的四分五裂,这种力量会不断增强。使“变色龙理论”热门的一个原因就在于它的可检测性:它预测当光子进入强磁场时会衰弱成“变色龙”粒子。试验物理学家已经开始进行模拟实验,只是目前还未得出任何结论性发现。

2009年,在哥伦比亚大学取得博士学位,并在英国剑桥大学完成博士后研究之后,韦尔特曼回到了南非,终于可以跟她的丈夫一起生活了。她的丈夫杰夫·穆卢干(Jeff Murugan)是一名弦理论物理学家,他们相识于十年前。2009年之前,俩人的恋爱是学术界“二体问题”的典型写照――俩人总是身居两地。当然,他们回到南非,其实也受了爱国理想主义的影响。俩人在各自的研究领域钻研了数年之后,都想将自己的专长带回祖国。韦尔特曼说:“我们觉得,我们回国能对促进祖国的科学发展有用武之地。”

她回到开普敦大学,成为庞大的研究团队中的一员,同时也成立了自己的研究室――目前拥有一名学生和一名博士后――来完善和测验她的“变色龙理论”。去年,她获得了国家研究基金会给予的P级评价,这是一项颁发给那些致力于在国际范围内成为学科领域佼佼者而努力的年轻研究者的殊荣。

韦尔特曼认为,过去那些阻碍女性发展的障碍――那种认为女性更擅长软科学而非硬科学的观念,或是那种认为男性比女性更擅长于数学的看法――是非常有害的。她的家人并没有这样的思想偏见,她很欣慰自己能有那么多好的榜样,其中很多都是男性。她说:“我认为女性缺的不是女榜样,而是好榜样。”

有孩子之后(一个2岁,一个8个月大),丈夫在身边确实帮了不少忙。33岁的韦尔特曼,产假期间依旧坚持研究工作。所谓的产假也不过只是暂时停止教学活动而已。她承认,有的时候确实很痛苦。她说,她的丈夫“为了能让我继续研究,他必须尽可能多地承担照顾孩子的工作。为了能家庭事业两不误,我们还得利用每天的间隙时间来照顾孩子。”于是,有学术会议他们就一起参加,然后两人轮流照看孩子。

科研工作其实挺灵活的,韦尔特曼说,但对于想组建家庭的人来说,还是容易叫人望而怯步。“在我怀孕期间,其实心里有点防御和内疚感,好像我承认了生孩子这样的个人生活似乎更为重要,”她说,“其实人生就应该过得鲜活,做研究就应该百分百投入。”

资料来源 Nature

责任编辑 彦 隐