万物之间的联系真的是奇妙至极。保护主义生物学家安妮·斯维尔德鲁普﹣泰格森说:“要是没有小黄蜂,就没有今天的《美国独立宣言》。”

1776年的7月,国会书记员提摩西·梅拉克(Timothy Matlack)用钢笔沾了沾书桌旁的墨水,誊抄了一份举世闻名的决议——《美国独立宣言》。而他所用的墨水就来源于树木上虫瘿所含的单宁。一般情况下,植物都会产出单宁,它是一种收敛剂,帮助树木免遭细菌的入侵,而单宁自身的酸涩也让垂涎果实的掠食者望而却步。我们的黄蜂是机会主义者,它们栖息在树枝上分泌出化学物质,诱使树木长出虫瘿。黄蜂会用虫瘿来为它们的幼虫遮风挡雨。几百年前,聪明的化学家发现了虫瘿中的单宁,往单宁中加入硫酸亚铁和阿拉伯树胶进行混合,调制出了可以渗透纸张并不会轻易掉色的新一代墨水。

保护主义生物学家安妮·斯维尔德鲁普﹣泰格森(Anne Sverdrup-Thygeson)说:“事实上,我们拥有的所有这些著作、图画和乐谱(从贝都因人的写作到莎士比亚到贝多芬交响曲)都是用墨水书写的,墨水都是靠小黄蜂的帮忙而制成的,而小黄蜂是大多数人从未见过和从未想到的,这真是令人惊异。”

安妮是挪威生命科学大学的保护主义生物学教授,小黄蜂的故事出自她的新作《为什么我们需要惹人厌的昆虫》(Buzz, Sting, Bite: Why We Need Insects)。这本书出版得非常及时,因为科学家开始关注全球昆虫数量是否会大幅度减少的问题。安妮详细解释了昆虫的生态学作用,也对原有观点“昆虫非益即害”发出了挑战。在研究生物学之前她学习历史,因此她从历史的角度对此进行研究。

安妮说:“历史和生态学有相似之处,都是研究系统的,在细节之间找联系。比如研究生态里的某一物种就和研究历史中的单一事件一样;研究生物学中的生命之网就如同研究历史的跨地域跨时空发展。”

《鹦鹉螺》(Nautilus)特约编辑凯文·杜普雷克(Kevin Dupzyk)为此在Skype上采访了安妮,对话的主题是:昆虫是如何物竞天择,适者生存的。

在书中,您引用了爱德华·威尔逊(E. O. Wilson)的话:事实上我们需要无脊椎动物,但是它们不需要我们。如果人类明天消失了,那么世界还能继续运转,影响不大;但如果无脊椎动物消失了,我估计人类撑不过几个月。威尔逊的话是什么意思?

如果明早起床后昆虫都消失了,那么我们就有大麻烦了。好在昆虫至今已经有了4.79亿年的历史了,它们出现的时间能甩恐龙几条大街。曾经在1.5亿年的时间里,它们是唯一的飞行生物。它们历经了5次大规模灭绝。反正我们也不会人为灭绝它们,所以这种假设不会真实发生。当然啦,如果哪一天它们没了,我们注定也会没的。所以我认为,就算人类灭亡,它们还是会在的。

但现在主流媒体也报道了昆虫将会灭绝的消息。不久前,《纽约时报》杂志还写了篇预测。您的研究有没有涉及昆虫大规模灭绝?

很多不同的地方都有昆虫数量剧减的研究,比如德国和波多黎各。但我们只有个别数据,缺乏全球视野,但可以肯定的是,它们的数量确实在下降。

但是我必须说,现在无论是国际还是地方的红皮书中,只有不到1%的昆虫经过数量评估,所以我们真的不知道。如果你看国家红皮书,濒危昆虫的比例会高达30%,一些地方会到40%!关于生物多样性和生态系统服务的政府间科学政策平台(IPBES)在5月份发布了一份保守的报告,说全球有10%的昆虫濒临灭绝。就算如此,那我们还剩下50万物种呢!

为什么昆虫灭绝是大问题?

当物种灭绝时,有两个理由说明为什么这是一个问题。当然,一种观点认为,所有物种都应该有权活出他们奇怪的生命潜能,即使他们没有柔软的头发或棕色的大眼睛以及我们熟悉的任何东西。我想我们很幸运能来到宇宙中的这个地方,我们知道有生命。我认为,这给了我们某种责任,对于这个星球上剩下的1000万种物种,我们可以退后一步,这样它们也会有空间。当然,这是关于伦理和道德,每个人都必须自己决定。

但是,即使你不关心这个论点,更多的人不关心昆虫令我感到奇怪。它们非常普遍——有1到10万亿人在那里——他们是各种生态过程的重要组成部分。昆虫的减少,导致鸟类、鱼、小猎物的减少,肯定会影响我们。2006年有一篇论文估算,由美国本地昆虫提供的娱乐和野生动物观赏的生态系统服务的每年价值为500亿美元。还有其他生态系统服务。根据IPBES,野生授粉物种的丰度和物种多样性正在下降,尽管需要授粉的作物的种植在过去40年中增加了两倍。

所以,如果它们消失,必定会引发其他大型物种的连锁反应,包括我们。

您用“神秘、漂亮和奇异”这三个词描述昆虫,能否告诉我们它们的美妙之处。

如果给它们特写镜头,它们会很惊艳。如果你仔细看蝴蝶的翅膀,真的是不可思议。有些小的黄蜂或甲壳虫,浑身五彩斑斓又有金属质感,就像宝石一般。而正是这些可爱的小精灵飞在你的身边。昆虫的构造和它们的生活方式都有很多美妙之处。还有一些奇异的美妙:有些苍蝇没有头还能活几天,当然这是暴力的美妙。但是神奇的是,它们的小脑瓜遍布全身,或者在身体不同部位,这样就算头没了,一些其他功能还是有的。昆虫有很多奇特的生存方式:比如灌木蟋蟀,耳朵是长在腿上的;一些蝴蝶或者蛾,它们的耳朵长在嘴巴里,这样能更好发现蝙蝠。当你真正去了解它们,你会发现很多美好的地方。

昆虫人生 安妮说:“我小时候住在乡间一个简朴的小木屋,没电、没水、没电视,也没有其他可以玩的小伙伴。不过无论我走到哪里,都能看到昆虫。我看书的时候,它们就会在我身边飞来飞去,它们就像是我成长的一部分。”

您有没有专注某一物种的研究?

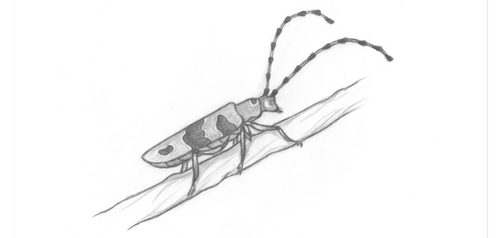

我研究的是枯木昆虫——生活在枯木或者空木中的昆虫。目前我们在研究菌类和昆虫是如何合作分解枯木的。我们的假设是:菌类里有孢子,它们会被风吹向不同的方向,但具体位置都是随机的,所以它们通常会搭上甲壳虫的顺风车,黏在它们身上或者进入它们的内脏。甲壳虫会飞向新的临近枯木,这也恰好是菌类想去的地方。对甲壳虫来说,有菌类陪伴也是件好事情。因为菌类可以破解一些昆虫自身难以分解的合成物。所以这是一个双赢策略。

为什么分解枯木如此重要?

如果不分解的话,那么所有的营养素都会被锁在死生物里,尤其是森林。当树木长大后,很多营养素会被锁在自身。这就是为什么,至少在挪威的森林(或许其他地方也没什么两样),你会发现森林中近1/3的物种会生活在枯木中。在20 000多种物种中,有6 000~7 000个物种与枯木有关。不光是昆虫,菌类也是。而剩下的物种,大多都在土壤中。所以,在土壤食物网和被分解的有机材料中,你能发现生物的多样性。

这听起来是自然界合作生存的极好例子。您能否再举一个昆虫参与的有益生态系统的例子?

在这个星球上,5%的植物种子是由昆虫分散传播的,通常是由蚂蚁完成的。但其中最酷的例子还要数南半球的非洲大陆的灌木,它们产出的种子,无论是从外观还是气味上都像该区域羚羊的粪便。这就很奇怪,因为通常你会认为有气味的种子不是好东西,你并不想帮它打广告宣传。所以专家们开始研究这些种子,他们猜测可能会是啮齿类动物来传播这些种子。但最后发现是粪金龟,也就是屎壳郎,经常滚粪球的大型甲壳虫类。而且屎壳郎真的以为自己在滚粪球而不是传播种子,所以它们把种子像羚羊粪球一样滚,然后在地上挖坑,将种子放进去。如果是粪球的话,它们随后会把卵产在里面。但专家发现它们并没有这么做,所以有可能它们意识到自己被骗了。但植物达到了自己的目的:自己的种子到达了特定的地点,甚至还被种植了。

漂亮的生物 安妮说:“昆虫非常漂亮,在东南亚发现的一种宝石虫(紫丽盾蝽)就是很好的例子。这种小小的金属宝石每天围绕着你飞,感觉真的很神奇。”

您认为哪个实验最令您惊讶,并且能帮助我们更好地理解昆虫?

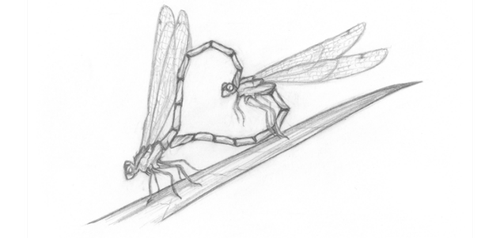

在两性昆虫交配时,双方为了占得上风通常会有一段打斗。雄性昆虫有一些看上去很奇怪的器官,有时会故意伤害雌性,这样,这些雌性就无法与其他雄性交配;雄性昆虫也会一直黏着对方,不让对方离开和其他雄性交配。很长一段时间一来,昆虫学家大多都是男性,所以通常会站在雄性的角度上去研究昆虫性别选择和繁殖的问题。

之后,有一位女昆虫学家用粉虱设计了一个残忍但精妙的实验,将昆虫分为雄雌两组。每组再分成两个小组。一半的雄性昆虫会挨饿,这样的话它们看上去就发育不良,没有异性吸引力。剩下的一半正常进食。而雌性这边,一半正常,一半被杀死。然后她会按相同的比例将雄性和雌性昆虫放在一起,最后发现粉虱交配的比例是一样的,无论是死是活,雄性都会和雌性交配。

无论是强壮健康的雄性,还是虚弱无吸引力的雄性,在死的雌性昆虫体内,发现的精子数量是一样的。但是在活雌性体内,强壮雄性精子的数量要比虚弱雄性精子的数量多得多。因此在昆虫的世界里,雌性昆虫会将精子放在精子库一段时间,之后再用来受精。实验表明,雌性可以选择要用哪个精子受精!这也被称为“神秘的选择”。

因为不同的进化目的,很多动物在自然界玩耍,那么昆虫也有玩耍吗?

有一些苍蝇会捕捉其他昆虫,然后打包好送给雌性,这是求偶方式的一种。还有更好玩更浪漫的,一群雄性昆虫聚在一起,雌性昆虫可以挑选自己想交配的对象。在昆虫的世界中,这也是求偶方式的一种。而且物种的求偶方式有很多,我们可以说这是它们的生活方式,但我认为它不是玩耍。

我认为玩耍需要更高层次的意识,显然我们现在说的生物并没有。或许关于这点我们也会犯错,但昆虫的生活会由几个基本的事情控制:吃饭、繁殖以及在做这两件事时避免自己被吃掉。所以,我不认为它们有时间玩耍,它们做的每一件事都是有意义的。

在《为什么我们需要惹人厌的昆虫》一书中,您提到了生态同质性很重要,那站在以人类为中心的角度,这种生态同质性会如何影响我们呢?

一个例子是哥伦比亚的一种毒青蛙,医药行业曾经对它非常感兴趣,它有闻所未闻的止痛药的潜力。但专家们发现,一旦将青蛙从它们的栖息地移除,它们就不再有毒了。因为它们之所以有毒和它们的饮食有关,和它们吃的甲壳虫有关。这种甲壳虫和青蛙生活在热带雨林,而世界上绝大多数的热带雨林状况都不大好。所以这种青蛙已经快灭绝了,这对我们的医药领域来说也是一大损失。

我们有时会非常草率地将物种分成有益和有害的两类。粉虱生活在我的学生公寓的面粉里,它们是很常见的物种,因为我们不喜欢它们,就把它们作为有害物种。但事实证明,它们可以降解塑料,而这是我们真正喜欢的。所以我认为:我们不能草率的判断物种是好是坏,因为角度不一样,结论不一样。就拿蚂蚁来说,我们的农业革命已有1万年的历史,而它们这样做已经5 000万到1亿年的历史了。

蚂蚁的农业是怎么运作的?

用不同的方法。但它们做相似的工作——从捕食者手中保护自己的食物。它们能赶走七星瓢虫,因为七星瓢虫会吃蚜虫,就像我们会赶走觊觎羊的狼。蚂蚁真的会把蚜虫的翅膀咬掉防止它们飞走,就像我们会把鹅的翅膀弄掉一样。甚至有些蚂蚁会在冬天的时候把蚜虫带到自己的蚁冢,照顾它们,等来年开春的时候再把它们放到附近的灌木丛中。

你还会发现蚂蚁和白蚁生活的地方能长出菌类。你知道切叶蚁吗,就是经常出现在自然纪录片上的那种蚂蚁,它们会把叶子的一小部分带到自己住的地方。它们不吃这些树叶,但它们会咀嚼,然后吐到它们的真菌园,然后再把旧院中的一小部分真菌放到新园中,这样菌类能在它们咀嚼过的树叶上生长。然后菌类会喷发出一种特殊的结构,看上去像一团毛线,这就是切叶蚁的食物,这也是整个种族赖以生存的食物,所以它们会保护菌类。如果要想研究抗生素,不妨研究蚂蚁找找思路:如果真菌园中来了其他菌类,那么整个真菌园的食物都会受到威胁。

因此蚂蚁在农业领域做得非常好,我们绝对能从中学到东西。它们能种植单作植物,而且已经有了5 000万年的历史。而当我们人类碰到单作庄稼的问题时,表现并没有那么好。

是的,昆虫能做很多我们不能做的事情,那么我们到底还有多少是不知道的呢?

还有好多是不知道的。像吃塑料的虫子就是全新的领域。我们知道蜜蜂能够辨认出人脸,即使它们大脑的大小和芝麻籽一样大,就连神经生物学家都认为靠它们细胞的数量、细胞之间的突触是不可能做到的这点。我们甚至不知道变化是如何发生的。幼虫变成蛹后,内部结构就变了吗?这就好比小孩玩乐高积木,把乐高放到盒子里摇一摇,打开后就成为全新的造型。

资料来源 Nautilus