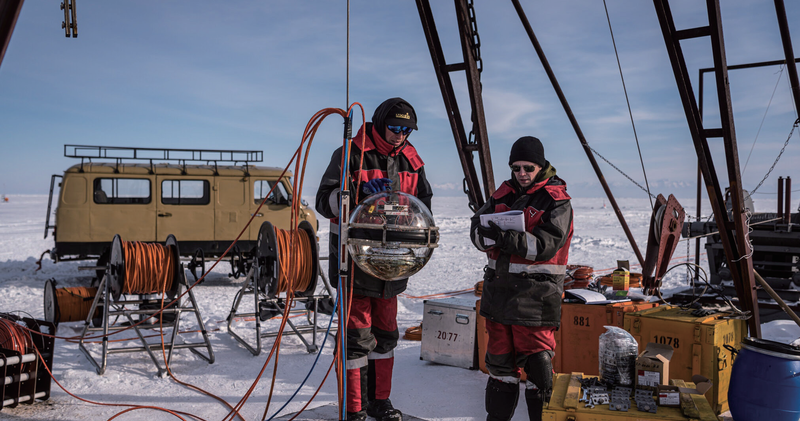

科学家将一条金属缆索上的36只球形光探测器放入俄罗斯贝加尔湖水下2 300英尺(约合701米)深的地方,而这仅仅是正在建造的水下中微子探测器的一部分设施

俄罗斯贝加尔湖上扑通一声,一个像充气沙滩球那般大小的玻璃圆球掉进冰面上的一个洞里,带着一根金属缆索,坠向世界最深的湖泊底部。

一个接着一个的圆球被放入湖中。这些球形光探测器最终被悬吊在漆黑一片的湖底深处。同一根金属缆索上共挂有36只这样的圆球,它们彼此相隔50英尺(约合15.24米)。贝加尔湖最深处超过一英里(约1.61千米),沿着它犬牙交错的南岸线,在离岸边两英里远的水面上一共有64根这样的缆索,依靠铁锚和浮标布置就位。

正在建造的是一台望远镜,也是北半球的同一类望远镜中规模最大的一台,用来探索黑洞、遥远的星系、恒星爆炸后的遗留物(依靠搜寻中微子来寻找)。中微子是极其微小的宇宙粒子,每秒都有数以万亿计的中微子穿过我们的身体。科学家相信,要是我们能学会解读中微子蕴含的信息,我们就能绘制宇宙及其历史的图表(以我们还无法透彻领悟的方式)。

俄罗斯物理学家格里戈里 · 多莫加茨基(Grigori Domogatski)今年80岁,已经寻求建造这台水下望远镜有40年之久。“永远不应该错过向大自然询问任何问题的机会。”他停顿一下后补充道,“你永远不知道你会获得什么答案。”

设施仍然在建造中,但多莫加茨基和其他科学家长久以来梦寐以求的这台水下望远镜离给出结果近在咫尺,比以往任何时候都更为接近。而且,对于来自宇宙遥远区域的中微子的这番搜寻横跨地缘政治和天体物理学的不同时期,清楚展现了俄罗斯如何设法维持部分科研实力和这份遗产的局限。

贝加尔湖的水下望远镜项目不是全球唯一一个在人烟罕至之处搜寻中微子的努力。遍布全球各地的实验室中,共有数十台仪器在寻找中微子。但俄罗斯的这个新工程会是对全球最大的中微子望远镜“冰立方”研究工作的重要补充。(“冰立方”是由美国领导、耗资2.79亿美元的科研项目,位于南极洲。)

俄罗斯物理学家格里戈里·多莫加茨基在40年里领导了寻求建造这处观测设施的计划

水下望远镜位于贝加尔湖南岸之外约三千米远的冰面上

科学家叶夫根耶·普利斯可夫斯基(Yevgeny Pliskovsky)在贝加尔湖岸上的一座建筑里监测数据

一轮冉冉升起的太阳照在贝加尔湖上。冬季的湖面覆盖了近1米厚的冰层,成为安装水下光电倍增器阵列的理想平台

科研人员在一辆面包车内饮茶休息

浮标等待着与球形光探测器逐一配对,然后再沉入冰面之下

“冰立方”采用类似于贝加尔湖望远镜的光探测器网格,于2017年识别出中微子,科学家说该中微子可能来自一个超大质量黑洞。那是科学家首次确定来自太空的高能粒子雨(也被称为宇宙射线)的来源,是中微子天文学这个仍处于初期的学科分支的一次突破。

该领域的研究者相信,随着他们学会利用中微子来解读宇宙,他们能做出意料之外的新发现——就像首个开发出望远镜的磨镜师不可能想象到伽利略后来会利用望远镜发现木星的卫星一样。

“这就像望着夜空,看到一颗星星。”威斯康星大学麦迪逊分校的天体物理学家、同时也是“冰立方”项目主管的弗朗西斯 · 哈尔岑(Francis L. Halzen)在一次电话采访中形容搜寻幽灵粒子行动的当前状况时说道。

苏联科学家的早期研究工作帮助哈尔岑博士在20世纪80年代产生灵感——在南极冰层里建造一台中微子探测器。如今,哈尔岑博士说他的研究团队相信,“冰立方”可能已经发现从太空深处抵达地球的中微子的另外两个来源——但还难以确认,因为没有其他团队探测到这些中微子。他希望随着贝加尔湖水下望远镜扩大规模,局面会在未来几年内改观。

哈尔岑博士说:“我们必须保持特别谨慎的态度,因为目前没人能验证我们的研究。 有另一个实验与我们互动和交换数据会让我很兴奋。”

早在20世纪70年代,尽管美苏两国在冷战,但两国科学家还是携手合作,计划在夏威夷海岸外建设全球首个深水中微子探测器。然而,在苏联入侵阿富汗之后,苏联人被踢出该项目。1980年,在多莫加茨基的带领下,位于莫斯科的核研究所开始自行尝试建设中微子望远镜。合适的建设地点似乎很明显,那便是贝加尔湖,尽管它离莫斯科大约2 500英里(4 000多千米)。

在苏联解体之前,在筹划和设计之外,项目并未有太多进展。巨变让苏联的许多科学家陷入贫困,他们的努力也陷入混乱。但是,柏林城外的一家科研机构——不久后变成德国电子加速器(DESY)粒子研究中心的一部分——加入了贝加尔湖中微子望远镜的项目。

那时领导德国团队的克里斯蒂安 · 施皮林(Christian Spiering)回忆说,当时他们从德国运送数百磅的黄油、白糖、咖啡和香肠过去,这些物资就是每年冬季去贝加尔湖冰面上考察之旅的给养。他也给莫斯科送去价值数千美元的现金,用作俄罗斯科学家微薄工资之外的补贴。

多莫加茨基博士和他的研究团队有着一股韧劲。施皮林博士回忆说,当时一家立陶宛的电子器件制造商不肯接受卢布付款,一位俄罗斯的物理学家在协商后,用火车运了一车皮的西伯利亚红松木来付款。

在一次和施皮林博士的交谈中,多莫加茨基博士曾将他手下的科学家比作是俄罗斯谚语中的青蛙,那只青蛙掉进一大桶牛奶里,想要活下来只有一个法子:“它得不断动弹,直至那桶牛奶被搅成黄油。”

到20世纪90年代中期,俄罗斯研究团队已经设法识别出“大气”中微子——那些由地球大气层中的粒子碰撞产生的中微子——但没有探测到从外太空来到地球的中微子。要实现后者,就需要更大的探测器。随着普京总统领导的俄罗斯在21世纪初重新向科学研究投入资金,多莫加茨基博士成功争取到三千多万美元的资金,用于在贝加尔湖下建造一台像“冰立方”一样大的新望远镜。

贝加尔湖的最大深度达到一英里(约1.61千米),拥有全世界最为清澈的淡水,还恰好有一条沙皇时期建设的铁路绕过湖泊南岸。最为重要的一点是,冬季的贝加尔湖被三英尺(近1米)厚的冰层覆盖:对于安装水下光电倍增器阵列来说,这是大自然赋予的理想工作平台。

“贝加尔湖仿佛是为这类研究而生的。”项目的科研人员拜尔 · 沙伊博诺夫(Bair Shaybonov)说道。

工程建设于2015年开始,第一阶段包括悬吊于湖泊深处的2 304个球形光探测器,按照计划,等到2021年4月冰层融化时就能完工。(这些球体年复一年始终悬吊在水中,探测中微子,通过水下光缆,发送数据给位于湖岸基地处的科学家。)

贝加尔湖望远镜是在向下观测,就像镜筒穿过整个地球,从地球对面伸出来,对准银河系中心和远方,本质上是将地球当作巨大的筛子来使用。大多数情况下,击中地球另一面的更大粒子最终会与原子相撞。但几乎所有中微子——每秒钟有一千亿个中微子穿过你的指尖——会继续前行,基本上始终沿着一条直线。

然而,当一个中微子极其罕见地击中水中的原子核时,它会产生圆锥形的蓝光,科学家称之为切连科夫辐射。这个效应是由苏联物理学家帕维尔 · 切连科夫(Pavel A. Cherenkov)发现的,他也是多莫加茨基博士在莫斯科核研究所的前同事,两人曾在同一条走廊旁的办公室工作。

许多物理学家相信,假如你花费数年时间监测十亿吨深层水体,寻找不可思议、属于切连科夫辐射的微小闪光,你最终会发现一些能够追溯至宇宙暴发的中微子,这些中微子是数十亿光年之外的宇宙暴发事件放射的。

圆锥形蓝光的方向甚至能揭示引起蓝光的中微子的准确方位。中微子不带电荷,不会受到星际、星系际磁场及其他作用的影响,而诸如质子和电子等其他种类的宇宙粒子就会受到上述影响,路径会受到扰乱。中微子会如爱因斯坦引力论所允许的那样笔直穿过宇宙。

这个特征使得中微子对于宇宙最早期、最遥远和最猛烈事件的研究价值巨大。中微子能够帮助解释其他谜团,譬如质量远大于太阳的恒星坍缩成直径约为12英里(近20千米)、超密的中微子球,并放射出巨量中微子时,都发生了什么。

多莫加茨基博士谈起中微子时说:“中微子穿越宇宙,实际上从不与任何东西、任何人相撞。对于它而言,宇宙是透明的。”

贝加尔湖南端的一座旧铁路建筑被改造成食堂,供在观测设施工作的科学家用餐

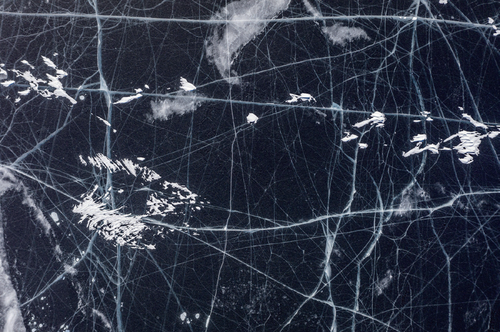

贝加尔湖的冰面上呈现的图案

2月和3月,项目组的60名科学家都要在贝加尔湖营地里安装和维修部件

因为贝加尔湖望远镜实质上是透过地球观测远方,所以它研究的实际上是南半球的天空。这使得它成为位于南极洲的“冰立方”的良好补充,而欧洲国家在地中海中建设的项目(目前处在建设初期)也是如此。

“我们需要在北半球有一个类似‘冰立方’的设施。”施皮林博士说道,他同时参与了“冰立方”和贝加尔湖项目。

多莫加茨基博士说,他的研究团队早已与其他地方的中微子搜寻团队交换数据,而且已经发现了能支持“冰立方”团队结论(关于来自外太空的中微子)的证据。然而,他承认,在近乎实时识别中微子所必需的计算机软件开发方面,贝加尔湖项目远远落后于其他团队。

纵然项目意义重大,但它的运作仍然仅仅依靠一笔金额很小的预算,每年的2月和3月,水下望远镜项目组将近60名科学家几乎都要在贝加尔湖营地里安装和维修部件。相比之下,“冰立方”项目共有约300名科学家参与,其中大多数人从未去过南极。

这段日子里,多莫加茨基博士不再参加每年冬季的贝加尔湖考察行程。历经苏联时期、混乱的90年代和普京统治下的20多年,他仍然在苏联时期的核研究所工作,梦想寻找到中微子。

“假如你承担一个项目,你必须明白,无论发生任何情况,你必须将它变成现实。”多莫加茨基博士用力敲打办公桌,以示强调,“要不然的话,就算启动项目也毫无意义。”

资料来源 The New York Times

_____________________

本文作者安东·特罗扬诺夫斯基(Anton Troianovski)是《纽约时报》莫斯科分社社长。他过去担任过《华盛顿邮报》莫斯科分社社长,并曾作为《华尔街日报》记者在柏林和纽约度过9年时间