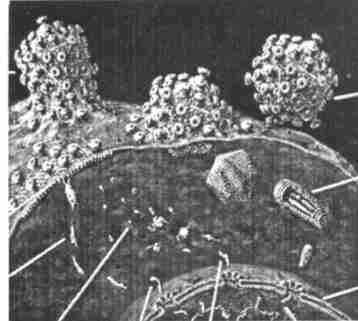

图为艾滋病病毒模型

对一种新型疾病进行科学研究的初期通常总是迷雾重重,一波三折。

医生们也许知道这种疾病是危险的,但不知道有多危险;也许知道这种疾病如何传播的一些情况,但不知道如何阻止它的传播。除非进行诊断性试验,不然的话,他们就必须依赖临床体征和症状一览表,即流行病学家所谓的病例定义。即便如此,有些患者也可能被漏诊,而有些则可能被误诊。

这种不确定性是最令人担忧的。“非典”也是如此,就跟22年前艾滋病的情形一样。

历史回顾表明,公共卫生官员对艾滋病和“非典”所作反应的方式大向径庭,同时也表明医疗卫生机构对“非典”的快速反应有多少应归功于艾滋病的教训。

艾滋病首次引起公众的注意是在1981年。作为对人类健康的威胁,艾滋病被下了一个不良的定义,而且它一度主要出现在同性恋者(一个口碑不良的人群)之中。在读到首例病例报告时,甚至连最初在抗艾滋病战斗中冲锋陷阵的医生们也始终没料想到它会转变成致命的世界性瘟疫。

相比之下,“非典”的症状实在是太平常了,几乎与许多别的微生物引起的呼吸道疾病无多大差异。“非典”发病时就像是得了重感冒。

但是它能够发展成严重的肺炎,而且能够影响那些正好处于感染者打喷嚏和咳嗽所及范围之内的任何人。“非典”的爆发性极强,仅仅一名病人的一次咳嗽就可能使家属和医务工作者受到感染。

“非典”迅速传染给医务人员,这是一种新型疾病已经出现的首要线索。专家们立即得出结论,在他们对“非典”有更多的了解之前,应该把“非典”作为一种对世人健康的严重威胁来对待。

艾滋病病毒和“非典”病毒以不同的方式损害人体。艾滋病缓慢地攻击人体免疫系统,症状大约要十年时间才会出现。而“非典”则要快得多,从接触病原到症状初起只要2至10天的时间,有时可能要13天。

起初,每一种病毒总是首先侵袭青壮年,艾滋病侵袭同性恋者,而“非典”则侵袭医务工作者,不分男女。因为艾滋病通过性行为、受污染的药物注射针头和母婴传播,它折磨的对象仍然主要是青壮年。但“非典”的传播则不分青红皂白,病人的年龄差距很大。然而,“非典”在很大程度上不伤害儿童,其原因尚不得而知。

在艾滋病的最初几年,维持性疗法是唯一的治疗方法。最早的抗艾滋病药物迭氮胸腺嘧啶核苷(AZT)于1987年面市,而今延长着许多艾滋病患者生命的有效抗逆转录病毒药物花了15年时间。

要说什么时候会研究出有效的“非典”疗法(如果有的话)尚为时过早。尽管研究人员已经全力对现有抗病毒药物进行筛选并开始研制新的药物。

卫生官员从一开始就知道艾滋病和“非典”可能是致命性的,但弄清楚未经治疗的艾滋病死亡率几乎是100%这一事实却花了好几年的时间。

在1983年世界卫生组织的一次会议上,与会者指出,因为艾滋病的诊断是基于不精确的定义,所以报告的病例很可能代表着最致命的疾病形式,它也许不是完全毁灭性的。与会者还指出,很可能会发现较轻微的形式(即人们能自然恢复者),从而使极端的高死亡率有所降低。

事实证明,只有极少数未接受治疗的艾滋病患者幸存下来。

类似的推理一开始就应用于“非典”。专家们推论,在医院里发现的病人必定是最严重的病人,别的人也许已经受到感染并遭受着比感冒症状稍微重一点的痛苦。在这种情形下,当受感染者总人数未知时,就难以计算出一种疾病的死亡率。死亡率可以用不同的方法进行计算。世界卫生组织所用的计算方法显示,目前“非典”的死亡率至少在7%,在有些国家可能更高些。

随着艾滋病开始出现在更多国家更多阶层的更多人身上,医生们最终意识到它代表着一种什么样的警觉,并进一步把注意力集中到这一新出现的传染病身上,尤其是需要尽快改善传染病探测和控制体系。

在1981年,专家们相信抗生素、疫苗和其他一些疗法已经根除了传染病的威胁。当年《新英格兰医学杂志》的一篇关于艾滋病可能病因的社论甚至没提到新的微生物;而自从艾滋病出现以来,科学家们已经鉴别出至少120种新的传染病。

在艾滋病蔓延的初期,生物恐怖主义的威胁还很遥远。然而到了1986年,在巴黎举行的一次艾滋病大会上,一位前苏联的发言人指责美国政府已经制造出艾滋病病毒。听众惊讶不已,但未予置信。然而该发言人可能已经深信无疑,因为苏联科学家当时正在研制细菌武器,并在一项秘密生物武器计划中尝试制造新的细菌。

在近几年中,美国政府拨出更多款项用于加强全国各地的公共卫生部门以对付来自新型疾病和恐怖主义的威肋。美国疾病控制和预防中心的詹姆士M · 休斯(James M. Hughes)博士认为,从许多方面来看,对“非典”的研究好比一次针对生物恐怖主义的“消防演习”。

世界卫生组织宣布“非典”为“世界性的健康威胁”后,启动了全球监测系统,而且在了解到中国发生的疫情时,世界卫生组织立即就“非典”问题与公众交流,并颁发了其55年历史以来第一份旅行建议书和支持进行隔离检疫。

世界卫生组织在把有关“非典”的资料投寄给医学杂志之前就公布了它的内容。这一做法非同寻常,因为杂志社往往拒绝那些已被新闻组织用过的报告。

世界卫生组织负责传染性疾病事务的执行主任大卫L · 海曼(David L. Heymann)博士承认,世界卫生组织在向公众提供有关“非典”资料方面做得还不够好,尽管通讯条件得到了改善,但莫名的恐惧已经使中国的许多餐馆门庭冷落。

科学家也承认,他们有许多有关“非典”的东西需要学习,其中一个未知数是它的传染源。这种病毒是从另一物种突然“跳”出来感染人类的吗?如果是这样,那么这种病毒是否会逐渐变弱而走向灭亡吗?像“非典”这样的冠状病毒有变异的倾向吗?如果“非典”病毒发生重大的变异,那么它会变得更加危险吗?

从艾滋病吸取的一个重要教训是科学家之间需要更好的合作。在艾滋病初期,研制出检测艾滋病病毒所需关键生物材料的科学家曾要求利用者承诺在其成果中予以鸣谢,甚至共同署名。

找到艾滋病病毒花了两、三年时间,这取决于把荣誉归于谁。围绕该项发现的争论持续了好几年。最终,时任美国总统的罗纳德 · 里根和法国总统雅克 · 希拉克出面调解才使意见达成一致。

对于“非典”,世界卫生组织迅速编织了一张科学家网络来寻找这种疾病的起因并进行必要的测试以支持流行病学上的调查。

世界卫生组织声称,该网络的科学家实现了“前所未有的”高度合作(他们放弃了优先权要求和专利申请),在首次发现这种疾病后不到一个月的时间内就发现了冠状病毒家族——一个先前未知的新成员为“非典”病因应归功于这样的合作。

要是没有因特网和1981年时尚不存在的实验室技术,世界卫生组织不可能在追击“非典”的行动中,与从事实验室工作的科学家和照料病人的临床医生定期举行电视会议,及与全球各地的合作者们交流他们的最新研究成果。

1984年,时任卫生与公众服务部部长的玛格丽特M · 赫克勒(Margaret M. Heckler)曾预言:艾滋病疫苗将在两年后研制出来,但世人至今仍在等待之中。

现在香港和其他一些地方的科学家们预言:“非典”疫苗将在一年左右时间内研制出来,但愿历史不要重演。

[The New York Times,2003年5月6日]