(一)

世界上任何事物都是在其内部的自身矛盾运动和外部的环境因素作用下按一定的规律发生和发展变化的。其中,随时间而发展变化的事物普遍出现于自然界和人类的社会活动中。对于某些自然现象,人们通过观察、思维、实验和理论计算,可以精确地计量它们作为时间的函数的发展变化规律,以坐标曲线和数学公式完美地表述之,例如放射性元素衰变规律、物质自由落体运动规律、闭合电路电流强度规律等等。人类的社会活动随时间而发展变化的各种各样的规律虽然不能够精确地计量和严密的数学公式化,但可通过合理地选择计量对象,采用科学的统计方法,从统计量值上把握它们作为时间的函数的发展变化规律,同样可用坐标曲线和数学公式近似地表述之,例如人口的增长规律、经济的发展规律、自然资源开发的规律等等。作为时间函数的事物发展规律的坐标图之几何线型不外乎是指数函数型、对数函数型、三角函数型和它们的变异和组合。

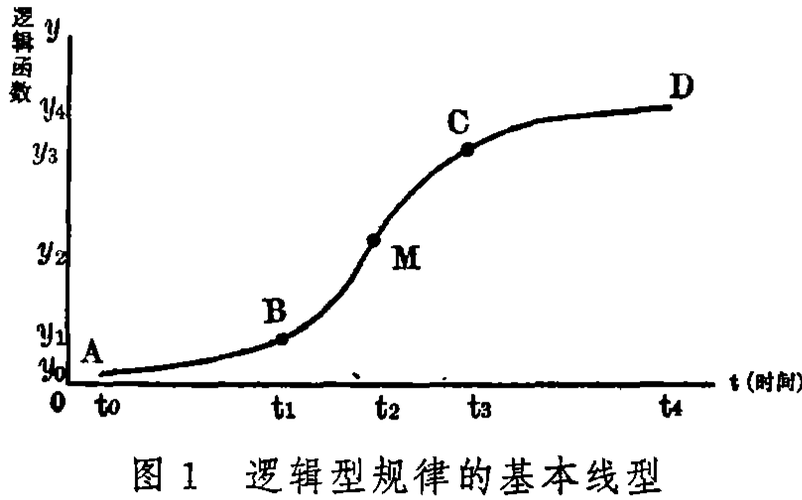

长期以来,人们发现大量的生命和非生命的自然现象和社会现象在随时间而发展变化的过程中都遵循着一种逻辑型规律,这种逻辑型规律的平面坐标系基本线型如图1所示。

逻辑型规律的基本线型是由一条指数曲线和一条对数曲线平滑衔接组合而成,呈英文字母“S”型,故逻辑型曲线亦称曲线,逻辑型规律亦称“S”规律。逻辑型规律的基本线型特征表明,逻辑函数(即以时间t为自变量而“S”型变化的函数)y从其变化速度上来说,随时间变量t的变化而经历四个不同的发展阶段。第一阶段:逻辑函数y先是从时间变量的计算零点t0起,在t0——t1这一时间间隔内缓慢而持续地增长(见图1中AB段),其变化率dy/dt虽然较小,却也在缓慢而持续地增长着,且函数的二阶导数大于零,d2y/dt2>0,曲线上凹,这预示着逻辑函数y的一种加速度上升的趋势。第二阶段:逻辑函数y经过前一阶段的缓慢而持续的增长。从时间坐标轴t1点起开始迅速地增长。曲线加速度的上升(见图1中BM段),变化率dy/dt较大,而且越来越大,且函数的二阶导数d2y/dt2仍然大于零,曲线继续保持上凹式的发展趋势,直至发展到中点M(又称逻辑中点),曲线段具有明显的指数型特征,故狭义上称逻辑型曲线的第二阶段为指数型发展阶段。第三阶段:逻辑函数y自经过了其发展曲线的逻辑中点M后,便进入了它的减速增长阶段,曲线由陡升转变为折伏(见图1中MC段),变化率dy/dt一开始还很大,但却持续地、加速度地减小,尽管逻辑函数y的绝对值高于其高速增长的前一阶段,但是曲线的发展趋势却发生了质的变化,d2y/dt2<0,曲线开始下凹式地减速发展,这预示着逻辑函数发展的相对稳定期必然来临的趋势。第四阶段,即逻辑函数相对稳定的饱和阶段,其曲线平缓地发展(见图1中CD段),变化率甚微,几近不随时间变量t的增长而保持为零,逻辑函数的绝对值达到并处于它逻辑型发展过程的最高值阶段。

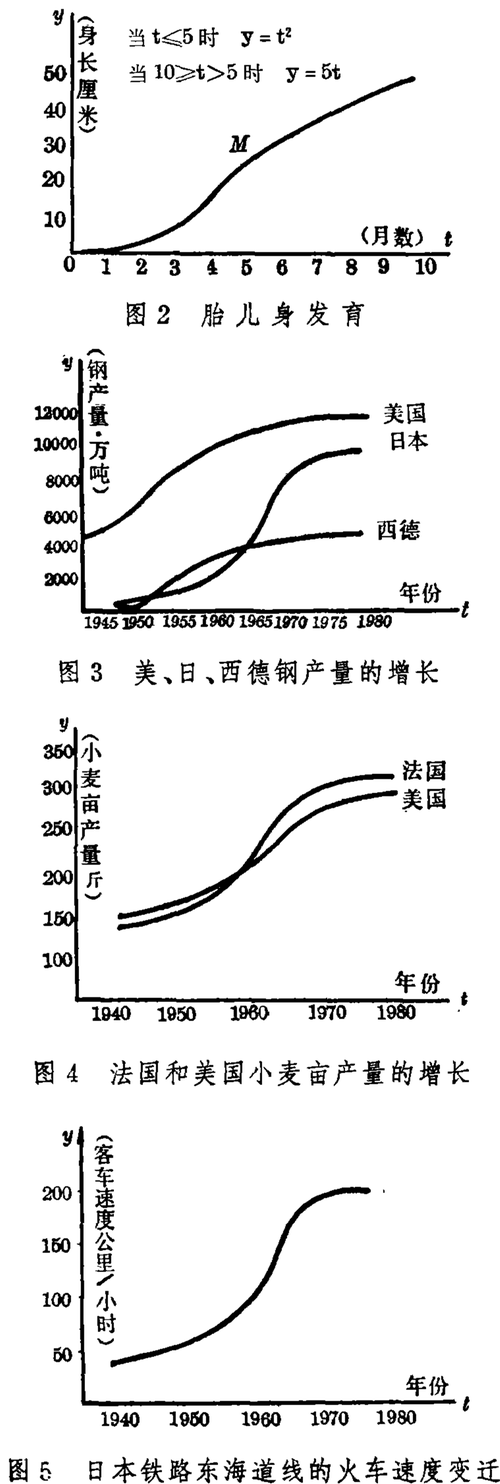

逻辑型规律是事物发展的基本规律之一,它反映了事物在其自身特有的矛盾运动和外界环境因素的作用下随着时间的延续而遵循着一条前期缓慢发展、中前期加速度发展、中后期减速度发展,直至后期饱和发展的过程。这种所谓的“饱和发展”,并不意味着事物发展的终结和消亡,而是达到一种系统的平衡。人们很容易发现这种规律的广泛存在。图2反映了胎儿在母腹中从受精卵到胎儿成熟时的随时间而变化的身长发育过程,图3是第二次世界大战后美国、日本和西德的钢产量增长过程,图4是美国和法国的小麦亩产量的增长情况,图5是日本火车时速的发展变迁。

(二)

科学作为一种社会现象,一种人类的社会活动,自然也有其发展的规律性。科学事业发展到今天,人们逐渐地了解了它发生,发展变化上的特征,逐渐认识了科学发展的一些规律性东西,尽管对这些规律的某些细节,甚至某些原则的认识不尽一致,但对于十七世纪科学革命以来科学事业的加速度发展,人们已不持异议。

美国科学史家普赖斯(Derek J. de Solla Price)在其讲演录《小科学,大科学》—书中分析了自近代科学革命以来三百余年的科学发展进程,以科学计量的方法,选择科学人力和科学文献等为统计对象进行数量上的分析计算,提出自近代科学革命以来,科学总量是以15年为倍增周期延续三个世纪呈指数型地高速发展着,以此得出科学发展的第一个基本规律,即指数型规律。

普赖斯首先把数理统计的方法用于科学自身发展的研究,这本身就是对传统的社会科学研究方法论的突破。普赖斯所选择的统计对象是能够以数值定量表现的科学人力和科学文献、期刊出版物,沿历史年代纵向地对它们进行统计,计算得出它们的倍增周期,然后横向地计算出科学人力和科学文献、期刊的等级分布,从而使出类拔萃的科学精英和重大的科学成果分别从科学人力和科学文献的数量级中得到反映(而不是沿袭传统的历史研究方法,以科学家传记和科学事件来罗列史实)。可以认为,科学人力代表人类投入科学事业的基本力量;科学文献代表科学人力对科学事业作出的贡献,这二者基本上反映了科学总量的规模和质量。所以,通过对反映科学总量的两个基本要素的计量,客观地以量值分析得出科学发展的第一基本规律——指数型规律,是有充分说服力的。

普赖斯在对以往的科学发展进行数量统计的基础上,以趋势外推的方法对科学的未来发展进行了大胆的预测,并推论出:“科学发展的指数型规律有可能开始中断,这恰恰是可能的。250年的传统代表着科学的青年期,在此阶段每隔半个世纪科学就经历逻辑型发展的各个阶段,没有逆转,只有发展。这种发展包括缓慢的前进、急剧的跃升、均匀的减速和饱和的平衡。这一系列科学分量的逻辑型发展,构成了科学发展的结构矩阵,整个科学逻辑型发展的‘S’展的所有明显的指数型规律终将成为逻辑型。”

科学发展的指数型规律终将成为逻辑型,这是否是科学发展的第二基本规律呢?从系统论的观点来看,科学作为一种社会的事业必然是社会这个大系统的一个子系统,既有它的独立性和特殊性,又有它与社会各子系统乃至社会大系统的普遍联系性,它在影响其它子系统和大系统的同时也受到它们的影响。科学子系统发展到每一阶段都有每一阶段的自身结构,而这个结构本身是静态的,只有通过系统间的组织才能使之获得能量与动力并运转起来。同时,科学子系统的结构本身也在这个运转过程中因不时地接受社会大系统的信息指令而不断地进行调整,且不断地把内部信息反馈给社会大系统。唯此,科学才不断地获得发展的能量。此外,社会大系统通过系统的网络监控各个子系统,任何子系统的运转失调都会受到大系统的制约,使之不断地达到并处于一种系统的平衡。

科学发展到今日的所谓“大科学”时代,其规模越来越大,难度越来越高,耗资也越来越昂贵,这样就越来越依赖社会对它的组织和支持,同时也越来越受到社会相容性的制约。普赖斯正是基于科学人力、科学文献和科学经费爆炸式的膨胀断言了科学已经越过了其逻辑型发展的中点,并预言科学的指数型发展终将转变为逻辑型的饱和发展,否则用不了几个十年就将出现科学人力超过总人口、科研经费超过国民经济总产值的荒唐局面。从这个意义上来说,科学发展指数型终将转变为逻辑型无疑是正确的,如果说“指数型规律”是对以往的科学发展特征的归纳,那么“逻辑型规律”则是在此基础上的演绎,因为这在哲理上和数理上都是站得住脚的。

科学发展的逻辑规律绝不暗指有朝一日科学的发展将永久地停滞不前。人类社会的发展将不断供给科学的发展以动力,科学自身的矛盾运动又确保科学之树常青,时空的无限注定了人类对包括其自身在内的自然界和人类社会的认识是无止境的。然而,这一切不构成对科学发展逻辑型规律的悖论。一切事物的逻辑型发展只反映逻辑函数相对于时间变量的变化率的由增至减的趋势,而不反映逻辑函数绝对值上的由增至减的趋势。需知:科学逻辑型发展的“S”曲线不是历史上科学人力和科学事件的迭加累计曲线,科学总量在其任何历史时期都代表着—种继承性的创新量。引用普赖斯的话来说,在历史的任一剖面“有史以来的科学家总数的80 ~ 90%是在世的,科学成就的80 ~ 90%是他们亲眼看着发生的,……科学总是现代的”。社会大系统的运转确保着科学子系统的运转,系统越是发展到高级阶段,其有序性越强,抗扰性也越强。作为大科学时代科学发展特征的所谓“科学社会化”,即科学与社会、经济的协调,自然科学与社会科学的汇流,恰恰从另一个侧面说明了这一点。

从宏观上(指无限的时间系列)的分析可导出一条科学发展的逻辑型规律,从微观上(相对于前者而言的某一历史时期)考察科学的发展又何尝不是遵循着逻辑型发展规律呢?从数千年来科学的发展过程来看,在其中各个历史时期科学也是分阶段地遵循着一条条逻辑型发展规律的。

从某一特定的或较短的历史时期来考察科学的发展,我们会看到,随着社会环境交替更迭,科学之树并不是一味地加速成长着,它有蓬勃发展的繁茂期,有枝叶凋零的萧条期,但它们生机从未被扼杀,总是在原有的主干侧枝上抽芽,长出新的枝叶。科学之树植根于远古文明社会(古代中国、古代希腊、古埃及、古巴比伦、印度以及美洲玛雅文化和印加文化)的土壤,远东文化和地中海文化孕育了它的两条主根系。经过漫长的历史时期才逐渐长成社会之林中的一棵根系发达、干枝完整的大树,它从未因社会的风、雨、旱、虫而枯干倾倒。科学也是一种文化的现象,更确切地说是一种文化的结晶。随着人类文化的不断发展和积累,科学也是在持续地继承和结晶着,它的发展是不可逆的。从这一点上来认识,科学的发展不会出现大起大落、骤升剧降的振荡。古希腊科学鼎盛期之后的所谓“中世纪的科学沉寂”并未使科学死亡,宗教、哲学、战争和封建主义的统治虽然严重地阻抑了科学的发展进程,但并未把科学拉回到史前蒙昧时期和奴隶制时代。今天,我们不能不怀疑“中世纪科学沉寂”说的立论,这种立论其实是基于偏狭的西方史学者“基督教文明贯穿科学史主线”的观点的。须知,在中世纪的黑暗笼罩西欧之时,中国、印度,乃至阿拉伯国家在数学、天文学、物理学、化学、生物学、地学等科学领域中并没有停止它们的发展,它们所取得的成就,远非古代朴素自然观产物的古希腊科学所能媲美。仅就数学科学而言,五世纪中国祖冲之对圆周率的研究计算,七世纪印度婆罗摩笈多的平面几何、三角、代数,中国系统的数学著作《十部算经》,十一世纪中国沈括的高阶等差级数研究,阿拉伯阿尔 · 卡尔希的《代数学》,十三世纪中国杨辉的《注解九章算法》、《乘除变通本末》……这些研究成果就其学术水平来说远远超过了古希腊泰勒斯的初等几何学,欧几里德的《几何学原本》,隆希的《度量论》,丢番多的《算术》等。其实,即使在欧洲,在公元十四世纪,大学已有四十所之多。因此,“中世纪科学沉寂”说实在令人不敢苟同。在此期间,作为与科学有千丝万缕联系的技术在每一本科学史长篇上都占有突出的地位,漫长的中世纪成了技术大显身手、蓬勃发展的时期。火药、造纸、印刷术等技术进步更为近代的科学革命作出了物质上的保证。而且,又是中世纪的封建主义政治,而不是古希腊文化鼎盛时期的奴隶主义政治,孕育了作为近代科学革命的思想基础的欧洲文艺复兴运动。

在十七世纪科学革命前的漫长岁月里,科学毕竟是缓慢地发展的,它在各个历史时期和地理分布上纵横交错地完成了好几个变化率很小(即“S”线型平缓)的逻辑型发展阶段。例如在古埃及、古巴比伦、古希腊、中国、印度、波斯、玛雅和印加帝国等,它们的科学在各个历史时期分别经历了缓慢发展,鼎盛繁荣和饱和平衡的阶段,各个发展阶段有长有短,然而它们的饱和平衡期又将是另一次逻辑发展的孕育期。正是这一条条“微观”上的逻辑型曲线合成了—条宏观上的科学逻辑型发展曲线的第一阶段(相应于图1中的段)。在哥白尼拉开了近代科学革命的序幕之后,科学于十七世纪初便一反常态地进入了加速度的指数型发展阶段。

近代科学革命以来的三百余年中,科学的发展从地理区域上经历了五次科学中心的转移(依次是意大利、英国、法国、德国、美国),从时间系列上经历了四次带头学科的转移(粗略地分类,依次是十七至十八世纪的力学,十九世纪的物理学、化学、生物学,二十世纪上半叶的微观物理学,本世纪五十年代以来的原子能科学、空间科学和自动控制科学)。这两大转移不可能是以剧烈的振荡式跳跃而完成的,必然也是按四阶段制的逻辑型发展逐渐形成的。诚然,科学地理中心的转移也好,科学的带头学科更替也好,它们的发展过程不完全是一条如图1所示的对称型标准“S”曲线,它们逻辑型发展上的四个阶段的变化率和发展曲线曲率各有特点和异别。例如,经过近三个世纪的欧洲文艺复兴运动和达 · 芬奇、布鲁诺等一大批献身科学的人的持续努力,才结晶出以“伽利略时代”命名的近代科学第一个地理中心——意大利。然而,所谓“伽利略时代”的意大利科学鼎盛期并未持续很久(约二、三十年),很快就放缓了科学发展的速度,遂为从欧洲文艺复兴末期才起步,仅数十年就指数型地发展起来的所谓“牛顿时代”的英国科学取而代之。又例如,在科学的带头学科的转移过程中,经典力学,物理学、化学、生物学、微观物理学,以及原子能科学、空间科学、自动控制科学分别用了200年,100年,50年和25年就完成了它们的孕育、指数型跃升、减速推进和饱和平衡的四阶段发展过程。且每当前者达到其逻辑型发展的饱和平衡阶段时,又为正在朝气蓬勃的指数型上升的后者所取代。所以,整个近代科学乃至现代科学的三百余年的指数型发展过程同样也是由这两大转移过程中这些逻辑型发展的层层推进所构成。尽管在这一历史时期曾先后出现了数十次重大的政治变革和社会动乱,以及包括两次世界大战在内的数百次战争,但都未能,也不可能从根本上阻挡科学的发展,只不过短暂地影响了科学逻辑型发展的“S”曲线的变化率而已。

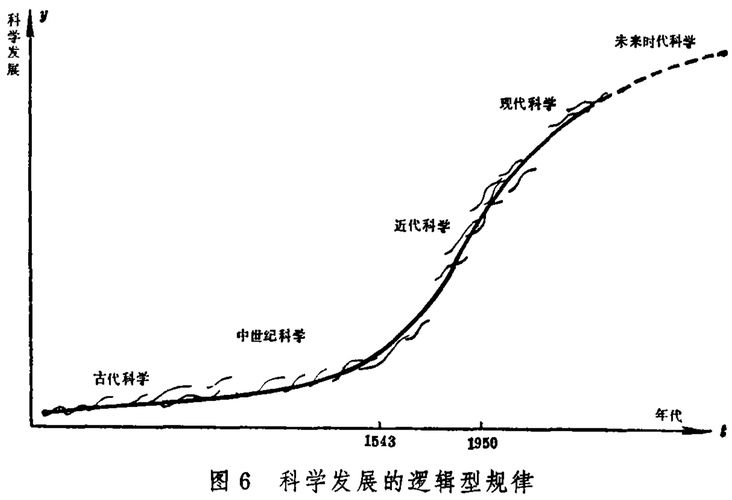

纵观整个科学发展的历程,可以认为,哥白尼以前(以1543年《天体运行论》问世为界线)的古代科学和中世纪科学是宏观科学发展逻辑型规律的“S”曲线的第一阶段。鉴于自本世纪五十年代以来除了空间科学和自动控制科学(包括电子计算机科学在内)有了长足的发展外,科学总量的加速度发展势头已不及以往的300年那么明显,所以可以认为1543年到1950年这一时期的科学发展为其逻辑规律的“S”曲线第二阶段,即指数型发展阶段。如今科学发展到所谓的“大科学”时代,即“S”曲线的第三阶段,若干年后科学必将发展到其稳定饱和的第四阶段。科学是一种继承性地发展着的事业,是一个不可逆的过程,在这条描述科学发展逻辑型规律的曲线的每一局部线段上,即相应于每一局部的历史时期,由于科学发展在地理分布上的不平衡和在学科分布上的不平衡,使得科学总量中的各个地域分量和学科分量相继地和交错重迭地各自经历了它们发展到另一个数量级,而且面貌一新地准备再次扩展。或许现在科学青年后期的静止阶段已经来临,蓬勃的发展已经放缓,即将停留在‘身材’稳定的成年期,这就使我们得出科学发展的第二基本规律:科学发曲线正是由这些大大小小的“S”型曲线汇合而成的(见图6)。遗憾的是难以在二维坐标系上反映那些相继与重迭相间的小“S”线段是如何构成这条大“S”曲线的。但我们可从这张图上隐约看到一幅生动的后浪推前浪、一浪高一浪地反映科学发展规律的素描。

(三)

事物发展的逻辑型规律有其广泛的指导意义,科学发展的宏观和微观上的逻辑型规律更具有现实意义。从地域上的科学发展来看,我国科学事业的发展现状正处于它的逻辑型发展过程中的第二阶段初期。这是因为从一些可比数据来看,虽然我国的科学人力与全国总人口的比例还很小(工程师、讲师、助理研究员、农艺师、主治医师以上的科技人员:全国人口≈68万:10亿;总计的从事科学技术的人员:全国人口≈480万:10亿)。但这一比例无论怎么说也高于十七世纪中叶欧洲的比例,科研经费占国民生产的比例也超过当时的西欧诸国。从一些绝对数字上来看,如科学人力、高等院校、科研院所等,也都说明我国科学事业已具备了相当的结构规模,而且在个别学科也达到了国际水平和为学科发展作出了杰出贡献。

所以,根据我国科学事业的发展阶段来制订科学发展的近期、中期和远期规划是具有战略性意义的。我们要从政治、经济、文化、教育等方面为科学提供一个适合它“最优发展”的环境。同时,也只有科学与科学事业还处于其逻辑型发展过程中的第一阶段。社会、经济、文化、教育协调发展,相互促进,才能使社会这个大系统最优化地运转。

科学的发展在地域上和学科上从来就是不平衡的,然而又是那些科学发展不发达的地区和未充分开垦的学科田地才会有指数型跃升的潜势,这种潜势的萌生和发展速度则取决于外界的环境因素,主要包括政治、经济和文化这三种因素。此外,科学政策的正确与否也直接而具体地影响着它。在瓶中果蝇繁殖的逻辑型发展过程中,人为地充氧、补糖、调温便可缩短果蝇缓慢增殖的第一阶段,拉长它们迅猛增殖的第二及第三阶段,以保证果蝇能在较高的数量级上处于饱和平衡的第四阶段。科学的发展也需要充氧、补糖和调温。在某些与国民经济关联特别密切的学科领域以及那些已完成了其逻辑型发展第一阶段的所谓优势学科和科学优势地区,更要及时足量地充氧、补糖和调温,使它们长期保持加速度的指数型发展势头。同时,也要密切关注和扶持那些目前尚处于其逻辑型发展第一阶段、但在未来将发挥巨大作用的高潜势学科和高潜势科学地区,使它们能尽快地缩短目前所处的缓慢发展阶段,尽早地跃升、以此作为保证我国科学持续指数型发展的储备力量和更新的活力。