我的物理学生涯从一名大学本科生开始一直到成为系主任,时间跨度大约为半个世纪。然而大体上我还是喜欢我在成长过程中所经历的不同角色,不管是学生、教授,还是系主任。我想,如果一个批评家在评论我的职业生涯很平凡时,你也许会感到惊讶。为什么呢?首先,我对自己所从事的职业很感兴趣。物理学是如此的引人 入胜,以至于我坚信不管自己最终达到什么样的水准,付出总是值得的。而从事教学工作常常使我充满活力,如果没有合作者的话,我就写自己感兴趣的论文。其中,我遇到过很多有趣的人,但不管怎样,我认为工作赋予我的机会已最大化了。很显然,由于我有一个很长的不间断的物理学生涯,所以我必定做对了一些事情。但那是另外一回事了。

退休使我有时间反省一下过去,我想我领悟到了我不是很成功的几个原因。尽管这样的领悟现在对我来说没有什么用处,但或许它对年轻一代中的某些人会有帮助。

研究做得太多太早1956年的秋天,我来到了芝加哥大学(University of Chicago),那时我刚刚从密苏里大学哥伦比亚校区(University of Missouri-Columbia)毕业,在芝加哥大学读书期间,我主要执着于获得高分而忽视了对问题全面和深刻的理解。为此,有人建议我在进入研究领域之前,或许应该。上一些高级课程。我拒绝了,因此在芝加哥大学期间,我从未达到一个真正研究生的水平。当我开始从事教学工作时,我依然被一些基本问题及其相关细节所困扰。直到开始独立研究时,我才意识到,在钻研未知领域前,应该而且有必要把基础知识打得扎实些。

首先我们必须学好基础知识,因为在以后的研究中我们都要用到这些。如果不学好基础知识,我们就会处于很不利的境地。其中一个相关的过错就是忽略问题的基本细节。这样的话,我们就不能把握住事物的本质,,并且没有扎实的基本功。

不尊重上级

我在担任佛罗里达理工学院(Florida Institute of Technology)物理及空间科学系主任时,由于当时的院长比我年轻,我认为他提出的观点总是不够完美,甚至是错误的。因此对他显得不够尊重,有时当面反对他,不管他是对的还是没有把握住问题的实质。在当时的工作环境下,尽管我的初衷是尽可能地把我们的系建设好。但很显然,我的语言技巧并不出众。为此,我专门观察了其他一个办事更有效率的系主任是如何与院长探讨问题时的对话方式,发现这位系主任主导着整个谈话过程,直到他赢得了部分他想要的,谈话才告终。

错误的自高自大而不假思索地轻视上级,这样做的后果使我们成为学院中的叛逆者,而且很容易与他人之间产生隔阂。礼貌不是虚假的,也不是帮助者和被帮助者之间的关系网,但出于对他人的尊重,这是起码的做人原则。

我在佛罗里达理工学院担任系主任期间,系里的部分成员认为我的工作做得很糟。我在系里的会议上以及在私下多次对他们大发雷霆。因而,系里支持我工作的人越来越少,我在院长面前的影响力也不如以前,但我确信他听说了有关我工作得不到支持的事。

发脾气常常是因为受到挫折,而挫折可能来源于糟糕的表现。如果我们发脾气的话,那么我们就是在让局势控制我们,而不是我们控制局势。

效率低下

在芝加哥大学研究生二年级时,我把大多数时间花在那让我担心的“基础”测试上。因此我几乎不上课,时间由我自主安排。我并不集中精力学习,而是广泛阅读,并且几乎不做习题。我认识的一个学生他做了《固体物理引论》一书中的全部习题。他通过了基础测试。尽管有很多学生重考,但我转到了堪萨斯大学(University of Kansas),在那里我拿到了博士学位。

在研究所,时间是你最有价值的资产。即使是理论上的目标,就像有些人会说的其中包括我想成为理论物理学家的目标,也需要一套实际的,系统的方法去实现它。

健康的身体有助灵感的迸发

几年后我在南达科他工矿及理工学校(South Dakota School of Mines and Technology)做教授,我的朋友杰拉德 · 琼斯(Gerald L. Jones)邀请我在圣母大学(University of Notre Dame)度休假年。到那儿时,我很疲倦,而且很胖。然而我决心改变这种状况。我养了只狗,带它一起散步,控制饮食,期间努力工作。比起我以前的成就,那一年可谓硕果累累。实际上我以这种方式解决了更多的难题——有的是在我散步时想到的。

但有时问题很棘手,一时会觉得我们不能离开办公桌,或者我们永远无法找到答案。可是我们需要有充沛的体力和一条新的途径去产生一个新的想法。保持好的身体状态,散散步,做做其他运动,是非常重要的。缺乏锻炼容易使人疲倦,而疲倦使人容易出错,并且抑制灵感的迸发。

只用数学没有实验

我在堪萨斯的博士学位论文是关于对色心(固体物理专业名词——译注)的理论解释,色心是一种能够吸收可见光的晶格缺陷。尽管这一领域很明显与实验密切相关,但是在那个时候,有些可以做的理论计算却没有发展起来,这令我感到沮丧。当我着手研究时,我选择了一个几乎没有直接相关实验结果的领域。我决定暂时将统计力学应用到有限海森堡磁系统中去。在一次口头提问中,有人问我为什么不处理那些容易和实验挂钩的问题。我无言以对。我没有通过审查。顺便提一下相反的榜样,马文 · 科恩(Marvin L. Cohen)和他的计算;他将虚位能(pseudopotential)方法以及其他技巧用到了与实验密切相关的真实材料上。

当我们开始学习时,能够“围绕”所学的知识一对我们讨论的事物形成一个清楚的认识,从而对我们需要知道的东西有一个精确的把握,这样做总是令人鼓舞的。数学问题被定义得很完善,有普遍性,但是仅仅因为它们形式优美并不意味着它们就接近真实。一种关于真实世界的直观感受对从事物理学的人而言是很有必要的。数学是必需的,但是测量以及测量的意义也是必需的。

目标不切实际

很久以前,不知何故,我认为在物理学领域,只有成为一个理论家才是真正受人尊敬的。在我内心,我觉得核物理和高能物理是最崇高的。尽管最后我选择了固体物理,但是在相当长一段时间内我认为这一学科不是那么重要。我一开始觉得固体物理是一门微不足道的物理学科,可能归因于默里 · 盖尔曼(Murray Gell-Mann)。最后我终于认识到,物理学的每个分支都有很多吸引人、有价值和有用处的课题,关键在于找到一个你得心应手的领域。

即使我已经写了一本关于固体物理的教科书,我也不能说我已经精通这一领域的所有内容。

在早期的教学工作中,我尝试得太多,不是学一些新东西,就是只给学生们留下印象。直至我意识到我的工作是向班上的学生传授知识,而不是炫耀我的知识,我才渐渐成为一名成功的教师。

我们的目标应当与我们的兴趣、才智相匹配。尝试去解决最基础的难题当然是好的,但是并非我们当中的每个人都能在这些问题上取得进展。有时,其他问题,或许不是最基础的,却能给我们充裕的机会去做出自己的贡献。所以我们要三思而行。如果我们对自己的研究有兴趣,感到兴奋,那么就会乐在其中。否则的话,研究工作看起来就像是个苦差事。

不参考原始文献

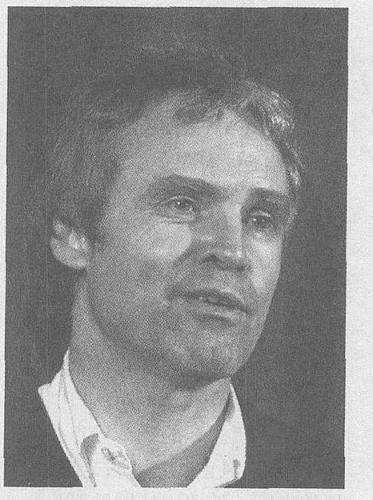

科学论文几乎总是比书上的摘要更完备、更容易理解。一个新近的例子是有关半整数量子霍耳效应(half-integer quantum Hall effect)的。我好像始终没有从教科书上真正理解它。后来,我偶然读到了霍斯特 · 斯托默(见图)(Horst Stormer)的诺贝尔获奖演说。那篇论文既有理论观点又包含实验部分,突然间使我恍然大悟。等到我领会了这篇论文的精髓后,我就可以阅读原始论文了。

当我们想了解某些东西时,总是急切地想从教科书上找到答案。这样做尽管奏效,但是我们有必要养成查阅原始文献的习惯。教科书上的内容常常被简化了不止一次两次,并且它们已经没有了科学研究的味道。

没记住基本事实

在堪萨斯大学期间,除了主修课以外还要上一些其他课程。我选择了几门课程,其中包括威廉斯 · 斯科特(William R. Scott)的群论课。即便他在这一领域是有名的专家,我依然无法跟上他的课。他认为在他定义好后,我们就会记住定义,然后他就运用条件而忽略细节。由于我的记忆力不好,我就被落下了尽管物理学的目标不是记忆,但是当我们在听报告时,我们需要知道演讲者在说什么,而不能什么东西都靠查。有些物理学家可以马上回忆起他们想要的,但是对我们之中的其他人而言,记忆是被忽略了的工具。

我并不认为文中的这些标题详尽地列举了我所犯的过失。但是这些确实曾发生在我的身上,或许也很容易发生在其他物理学家身上。尽管在很多方面这些称不上是专家意见,但我确实认为我对自己的缺点有所了解。人生到了这个阶段,我隐藏事实并不能得到什么好处。

本文作者詹姆士·帕特森是佛罗里达理工学院退休教授,曾任该院物理及空间科学系主任。