一群强大的科学和经济学精英将卡尔 · 波普尔的“证伪主义”理念兜售给世界,他们要对很多事情负责。

“北极日出”号的首席科学家柯尔斯滕·汤普森(Kirsten Thompson)在威德尔海入口的波莱特岛附近采集水样本,用于eDNA取样

如果你问具有哲学头脑的研究人员——至少在英语世界是这样——为什么科学有效,他们几乎总是指向哲学家卡尔 · 波普尔(1902—1994)的辩护。 他们解释说,科学并不能为任何问题提供最终答案,而是满足于试图证伪事物。波普尔主义者声称,科学是摧毁谎言的无情机器。

波普尔在维也纳的自由派知识分子氛围中度过了他的青年时代。他的父亲是一名律师和藏书家,也是弗洛伊德的妹妹罗莎 · 格雷夫(Rosa Graf)的密友。波普尔早期的职业将他引到音乐、橱柜制作和教育哲学上,但1928年他获得了维也纳大学心理学博士学位。意识到国外的学术职位可以让他逃离反犹主义日益严重的奥地利(波普尔的祖父母都是犹太人,他自己接受了路德教的洗礼),他匆忙写出了自己的第一本书。这就是他出版的《研究的逻辑》(1935年),或者译为《科学发现的逻辑》,在书中他提出了证伪的方法。波普尔写道,科学的过程是通过猜想提出假说,然后试图证伪假说。你必须建立实验来证明你的假说是错误的。如果假说被证明是错误的,你必须放弃它。在这里,波普尔说,科学和伪科学之间存在巨大区别:伪科学会试图通过粉饰自己的理论来保护自己免受证伪。但在科学中,它要么正确要么错误(all or nothing),非生即死(do or die)。

1987年的波普尔

波普尔警告科学家,虽然实验测试可能会通过确证过程使你越来越接近假说的真相,但你不能也绝不能宣称自己是正确的。归纳的逻辑意味着,在所有可能的情况下,你永远不会收集到无限数量的必要证据,所以与其说科学知识的主体是正确的,不如说尚未证伪或暂时正确。由于这本书,波普尔在新西兰获得了大学职位。在远方,他目睹了奥地利沦落到纳粹主义,并开始写一本更具政治色彩的书《开放社会及其敌人》(1945年)。战后不久,他搬到了英国,并在那里度过了余生。

因为其有趣的简单性,证伪很快被哲学家抛弃,他们指出:这是一种站不住脚地看待科学的方式。他们指出,在任何真正的实验设置中,不可能孤立单个假说元素而证伪。但是,几十年来,尽管波普尔主义存在潜在的有害副作用,但它在科学家群体中仍然很受欢迎。事情为何如此呢?

是一群生物学家给了波普尔第一次科学上的听证。作为理论生物学俱乐部的成员,20世纪30年代和40年代,他们在牛津大学、萨里郡的家庭聚会上相聚;后来也在伦敦相聚。波普尔在战前和战后都拜访过他们,当时他们正在努力研究进化论,努力在他们不同的生物学专业之间建立联系。特别是在战前时期,进化生物学(取决于一个人的视野)要么复杂得令人兴奋,要么混乱得令人困惑。孟德尔进化的简洁理论(其中的离散特征遗传于染色体硬币投掷),竞相用遗传质量的神秘统计描述来解释进化,不断在种群中分级。与此同时,俱乐部的领军人物约瑟夫 · 伍德格(Joseph Henry Woodger)希望用哲学上严密的方法来澄清臭名昭著的“有机主义”这一古怪的生物学概念。也许波普尔的清晰严谨性能够帮助我们理清这一切。

一个惊人的事实是,波普尔最狂热的粉丝来自生物和田野科学家:澳大利亚神经生理学家约翰 · 埃克尔斯(John Eccles)、新西兰气象学家克拉伦斯 · 帕尔默(Clarence Palmer)、澳大利亚土壤科学家杰弗里 · 勒珀(Geoffrey Leeper)以及致力于宇宙学终极推测的奥地利-英国物理学家赫尔曼 · 邦迪(Hermann Bondi)。换句话说,这些科学家的工作最不容易被实验室证伪(波普尔的方法),但他们却转向波普尔寻求证实,这是奇怪的。也许,他们希望自己的工作能有一些认识论上的分量。为了从更广泛的角度来看待这个谜团,我们可能会注意到:20世纪的田野科学家有时会存在“物理嫉妒”:他们在科学界和公众界都经历了相对缺乏尊重的情况。波普尔似乎为这个不幸的群体提供了救赎。

理论生物学俱乐部的成员

在理论生物学俱乐部的热心哲学科学家中,有一位名叫彼得 · 梅达沃(Peter Medawar)的年轻人。第二次世界大战结束后不久,梅达沃被招募到研究组织移植的实验室,在那里他开始了生物科学领域获得诺贝尔奖的生涯。在他的几本面向大众读者的书中,以及在他1959年的BBC里斯讲座中,他一直将科学的成功归功于波普尔,成为最杰出的波普尔主义者。(相应的,理查德 · 道金斯则认为梅达沃是现代世界“科学家”的首席发言人,并对可证伪性做出了肯定的评价。)在梅达沃的广播演讲中,波普尔的标志“常识”哲学得到了充分的展示,他非常清楚地解释了关于人类遗传未来的假说如何按照波普尔的路线进行实验验证。1976年,梅达沃为波普尔提供了迄今为止的最高荣誉:伦敦皇家学会会员,这对于非科学家是罕见的。

当这一切发生的时候,三位哲学家正在拉开“波普尔人”脚下的地毯。他们认为,当一个实验无法证明一个假说时,物理或理论范畴的任何元素都可能有问题。任何单独的证伪不足以推翻一个理论,因为我们总是可以用好的辅助假说来保护理论:也许实验室小鼠没有足够的近亲繁殖来产生遗传一致性;也许化学反应只在特定催化剂的存在下才会发生。此外,为了继续发展,我们必须保护一些理论。一般来说,我们不会得出结论:我们已经推翻了既定的物理定律——相反,我们的实验是错误的。然而,波普尔主义者并不感到畏惧。他们在他身上看到了什么呢?

历史学家尼尔 · 卡尔弗(Neil Calver)在2013年指出,皇家学会成员更多受到波普尔哲学风格的影响而非其关于研究的认识论规则。在20世纪60年代,他们受到“两种文化”辩论的打击,与受人尊敬的高雅文化制造者相比,他们被认为是自命不凡的技术人员。哲学是用来回应的很好文化武器,因为哲学表现出与艺术的亲近。特别是,波普尔关于研究的证伪之前的描述是对科学的“文化”品质的极好辩护。他把这个阶段描述为“猜想”,即想象的行为。梅达沃和其他人充分发挥了这种科学创造力,以维持他们所在领域的文化声誉。他们所谓的波普尔根本不是提出证伪的波普尔,而是他们希望解释的另一个波普尔。

虽然两种文化的辩论对参与者来说很重要,但辩论本身则有点小题大做。在20世纪50年代和60年代,当波普尔出版英文版《科学发现的逻辑》(1959年)时,云层正在聚集,可能比皇家学会的瓷器更泛滥。在公众看来,科学家正在成为危险的人物,负责原子弹的可怕人物。在斯坦利 · 库布里克(Stanley Kubrick)的电影《奇爱博士》(1964)中,彼得 · 塞拉斯令人难忘的疯狂表演正是该类型的体现。奇爱博士击中了波普尔主义者的理想的核心;在“自由世界”的军事-工业神经中心,顽固守旧的纳粹分子在活动。因此,他反映了真实生活的故事,即通过回形针行动,将纳粹战犯(科学家)带到美国,以在冷战行动中协助美国。早在1951年,《波士顿环球报》就揭露了这项洗白计划。在这样的背景下,波普尔主义科学在认知上的谦逊确实很吸引人。按照波普尔主义的模式,真正的科学家会放弃一切政治、一切真理。他们不会试图了解原子,更不用说赢得战争。他们只是想证伪事情。正如梅达沃在《进步的希望》(1972)中所言:不要把邪恶的科学家当回事——然而,也有许多邪恶的哲学家、邪恶的牧师和邪恶的政客。

证伪也是宣扬个人谦逊的秘诀。在2017年英国科学项目口述史采访时,晶体学家约翰 · 赫利威尔(John Helliwell)有些尴尬地拒绝了他可能对科学中任何革命性的“范式转变”(波普尔同时代的托马斯 · 库恩创造的词汇)负责的观点,当他开创了新的蛋白质和病毒可视化方法时,他转而寻求一种谦虚的证伪方法来描述他的工作。

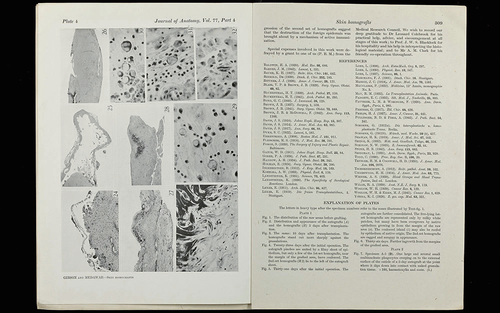

然而,一个人的谦逊可能是另一个人对责任的拒绝。渲染波普尔与奇爱博士故事对立的更隐蔽的方式是说:证伪为其追随者提供了道德的免责。如果科学家的工作不是关于证实的,就永远不会指控他们支持了错误的动机。波普尔自己宣称,科学本质上是一项理论事业。冷战期间工作的天真科学家也没有意识到他们资金来源的重要性以及他们研究的意义。例如,梅达沃非常清楚,他自己的免疫学领域直接来自二战受伤的受害者的皮肤嫁接和移植的尝试。此外,他非常清楚实验中涉及大量的尸体(包括在法国使用断头台的罪犯)——并非所有情况都是不道德的,但肯定远非理论上的。

波普尔主义的免责条款被20世纪最有争议的科学即优生学所利用。在捍卫优生学时,梅达沃毫不犹豫地采用了所谓的科学的道德免责性,这个话题为他在BBC的演讲以及随后的许多演讲提供了基础。他的论点很微妙,将优生的科学分为两类:“积极的”优生学和“消极的”优生学。前者是指创造一个完美的种族,梅达沃认为它是坏的,因为它是纳粹的和不可证伪的科学目标,在这两个方面都不符合波普尔主义。梅达沃明显支持后者,即审慎阻止携带某种遗传情况的人受孕。梅达沃声称,这是严格的科学(即波普尔主义)问题,没有触及伦理问题。这是一个令人反感的论点。

正如波普尔主义者对所谓的纯粹语义学的不耐烦,梅达沃打消了人们对优生学中的“适合”一词的担忧,适合暗示了谁“适合或不适合”成为社会一部分的判断。相反,梅达沃声称,这仅仅是进化生物学家非常清晰观念的便利标签。普通人不应该担心“适合”的影响;重要的是,科学家已经有了明确的想法。科学只是提供事实;而决定权在未来的父母。在某种程度上,这听起来无伤大雅;而且梅达沃绝不是坏人。但用这种方式切断科学和伦理的联系,过去和现在都是智力的短视。假设这样的情况:潜在的父母行使了完美、不受阻碍的自由选择,这给科学事实带来不适当的公正性。在现实中,经济或政治可能会迫使父母做出选择。更极端的例子清楚说明这种情况:如果科学家向好战的独裁者解释核技术,但把部署核武器的伦理选择留给独裁者,我们不会说科学家的行为是负责任的。

显微幻灯片显示移植组织的发展,来自梅达沃的早期论文

在准备关于“人类未来”的演讲时,梅达沃推测:生物学的“适合”实际上最好被理解为经济现象。

在自然的看不见之手和明显公正的市场决定之间建立这样的联系是解读波普尔的热门方式。事实上,在科学界以外,他最大的粉丝是经济学家。在伦敦经济学院,波普尔与新自由主义理论家弗里德里希 · 哈耶克关系密切。他还教导了即将成为亿万富翁的乔治 · 索罗斯,后者以波普尔最著名的书命名了他的开放社会基金会(前称开放社会研究所)。波普尔与哈耶克和其他几个人一起建立了朝圣山学社,在世界各地推动市场化和私有化。

波普尔被任命为皇家学会的研究员,标志着英国科学中一支强大的社会主义领导力量的消亡。这种领导力量始于20世纪30年代,由一群才华横溢、面向公众的研究人员组成(贝尔纳、霍尔丹等),历史学家加里 · 沃斯基(Gary Werskey)在1978年将他们称为“可见学院”。事实上,在战前访问理论生物学俱乐部时,波普尔就遇到过他们中的许多人。在他们打磨他们的复杂科学以对抗波普尔哲学时,他很可能一直在磨砺自己的反马克思主义倾向,反对他们对科学的社会主义化愿景——甚至可能是他们的人格。波普尔在《开放社会》中所做的是把生物学家的科学政治化。

战后,可见学院的科学家对国家建设的承诺使他们参与了政府、教育和公共生活的许多领域。波普尔主义者讨厌他们。在《通往奴役之路》(1944)中,哈耶克警告说,他们是“我们中间的极权主义者”。他认为,他们应该顺其自然,接受他们的实验室工作与社会问题没有任何联系的事实。

当科学被认为类似于开放市场时,科学就发生了深刻的变化。在公开竞争中,科学理论相互竞争的观点忽略了这样的事实,即研究野心和资金选择是由大小政党政治共同决定的。治疗富人疾病的药物比治疗穷人疾病的药物取得更多的科学进步是有原因的。而且,科学领域的职业成功受到性别、种族、阶级和能力的深刻影响。

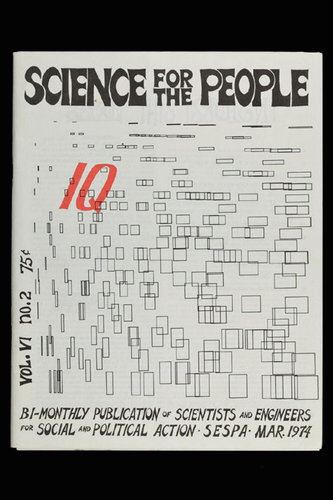

科学家在《科学为了人民》(1974年)中拒绝了波普尔对科学与伦理的区分

一些不择手段的研究人员甚至使用波普尔的框架成为梅达沃否认的“邪恶科学家”。正如历史学家娜奥米 · 奥雷斯克斯(Naomi Oreskes)和埃里克 · 康威(Erik Conway)在《贩卖怀疑的商人》(Merchants of Doubt)一书中所描述的那样,20世纪末,英美科学家被选为烟草公司的说客,对揭示吸烟与癌症之间存在联系的研究提出质疑。用波普尔主义的话来说,这种联系都是无法证明的;科学家的后台老板残酷利用了这种怀疑的空间。这些科学家中的许多人后来又成为化石燃料的说客,对人为气候变化的科学提出质疑。在搜索引擎上不用花太多时间就能找到否认者使用波普尔主义的例子。在2019年的一段YouTube视频中,清洁能源联盟(德斯莫格的博客将其列为由石油利益集团资助)呼吁“传奇的科学哲学家卡尔 · 波普尔”。该组织的核心主张是:“为了知道一个理论是否可能是真的,必须有一种方法来证明它是错误的。不幸的是,许多气候变化科学家、媒体和活动人士都忽视了这一科学的基石。”与此同时,那些知名大学里的学者为信奉自由主义、新自由主义和怀疑主义的卡托研究所发表学术论文,认为,“波普尔的进化认识论抓住了科学的本质,但今天的气候科学的行为与之相距甚远”。这样的作者通常来自经济学和政策领域而不是科学领域,不受对科学家批评的困扰,波普尔对科学的有争议和过时的描述非常适合他们。

科学是关于证伪的观念不仅对科学而且对人类福祉也造成了不可估量的损害。它将不信任正常化,使之成为制造知识的默认条件,同时为科学事业设定了遥不可及和不切实际的标准。气候怀疑论者要求做出不可能的精确预测,但抓住一项异常的数据,就声称已经推翻了整个联合研究体系;反疫苗者利用关于安全的任何终极证据的不可能性来助长他们破坏性的激进主义。从这个意义上说,波普尔主义对这许多事情都要负很大责任。

资料来源Aeon

________________

本文作者夏洛特·斯莱(Charlotte Sleigh)是英国肯特大学的科学人文教授和历史学荣誉教授。她的书包括《文学和科学》(2010年)、《纸动物园》(2016年)以及与阿曼达 · 里斯(Amanda Rees)合著的《人类》(2020年)