塑造、挤压、光能量供给,或者将它打结。科学家们正在将光学应用的极限进行到底。

迈尔斯·帕吉特扭转的光呈现让人难以想象的形状

重塑光

物理学家迈尔斯·帕吉特(Miles Padgett)拿下悬挂在他格拉斯哥大学办公室天花板上的彩虹色螺旋形物体,开始描述扭曲光的概念。然后他停下来,在房间里又找到更多的小道具:餐盘、纸张、铅笔,甚至还有圣诞节吃剩的巧克力。

他解释说,光是由振荡电场和磁场构成。在常规的镭射光束中,振荡总是共生,光束的一面到另一面的波峰和波谷相对称(帕吉特用一摞餐盘向前移动来演示平面二维波)。

一旦部分光束步调不一致,事情就变得更有意思了。这就是帕吉特说的螺旋:波前的峰值可以通过操作沿着光束移动的方向形成螺丝锥状。帕吉特说,这是扭曲后的光,螺旋光,他用了20年时间来学习并利用光的这一独特属性。

帕吉特开创了光在不同领域的应用,不通过接触细胞即可移动它们,或者将海量信息压缩成光信号,甚至包括将光线打结。他的合作者和同事们说,在这个过程中,他培养了一种独特的直觉。英国布里斯托大学一位理论物理学家马克·丹尼斯(Mark Dennis)说:“很多其他的科学家可能需要计算、运行模型或者做实验,才能了解光是怎么回事。迈尔斯的才华之一就是他有本事能预测光可以产生什么结果。”

各种小道具并非是帕吉特的办公室唯一的特征。他的办公室有实验室的咖啡机,既做厨房又是一般的房间,还有水池。帕吉特喜欢各种各样的偶遇,喜欢在他的地盘上召集些人,聊着聊着就会有什么点子。

带领他进入扭曲光世界的就是一次偶然的机会。1994年,帕吉特在英国圣安德鲁斯大学做研究员期间,与物理学家莱斯·艾伦(Les Allen)共进晚餐,打算聊聊激光技术。但话题却转到了艾伦在做的扭曲光实验。艾伦当时就职于英国埃塞克斯大学,他诱惑帕吉特说,自己知道如何使用手中的葡萄酒杯作透镜,扭转光线。这古里古怪的想法一下就把帕吉特吸引住了。到1997年,他和同事们不仅学会了如何扭转光线,而且还设计了一种方法,可以让光线作为“光学扳手”去固定细胞和其他微观粒子,然后将它们旋转成任意的样子。

将光线变成扳手实质上是对光的重塑,帕吉特说。数字投影仪就是重塑光的一个非常简单的例子,它通过像素逐渐改变光束的强度从而产生变化的图像。更复杂的例子是一种液晶装置,当光通过像素时,与光的强度没有关系,但改变了其“相位”,即波的波峰和波谷的相对位置。与层叠的餐盘一样,这些盘子整体会变形和弯曲。

让光扭曲是将弯曲进行到极限,这样波前形成一个漩涡。这种扭曲意味着光束不仅对其遇到的物体施加辐射压力,将它们向前推,同时也试图旋转它们。帕吉特说:“这好像旋转和推动门把手去开门。”光学扳手将这种对微观物体的动力转为固定、旋转并移动它们。生物学家们使用这样的设备可以将珠子撞入细胞,来测量细胞的刚性;工程师们可以研发独特的纳米材料。

扭曲光为编码信息提供了全新方式。利用光进行信息编码传统的方法是对单个光子顺时针或逆时针方向旋转进行编码。量子力学只允许这样两种可能性,这样就产生了一种自然的方式来表示1和0的二进制代码。

然而扭曲光有一种额外的旋转量,称为轨道角动量。这不同于光的固有自旋,就好比地球每年绕着太阳的公转,不同于其每天绕轴的自转。量子力学对此的限制更小。帕吉特说,理论上,扭曲的光可以有无限的轨道角动量模式或格式,每一次扭转都比上一次更严格。他说:“这就像有一个完整的字母表来交流。”

十年前,帕吉特是最早提出每种模式都可以用于编码不同的信息,例如灰色阴影,或者数字,这样,相同的光信号就比只用旋转编码的方式承载更多的数据。去年,维也纳大学的一个研究团队编码莫扎特的灰阶图像和其他使用16扭曲模式的知名奥地利人,并成功地在方圆三公里的范围内发送了图像。这种技术通过使用额外的信息渠道,能够增加光纤电缆和无线电波的数据承载能力。

帕吉特找到了更有想象力方式的扭曲光玩法。例如,当一束扭曲光照亮一堵墙,现场会有一个黑暗的中心。那是因为一个旋转的光束在其中间有一个旋涡,那里的强度为零。仔细观察激光的照射点,似乎充满了这样的黑点,人们称之为黑斑。如果你能够通过激光束追踪这些斑点,他们会形成缠绕在三维的零强度的连续线。帕吉特解释说:“这些线就像煮好的意大利面,或者你可以把它们卷成意大利面圈,或者甚至是连环链。”他指着墙上一张墙报,上面正是他所说的,标题是:意大利面黑斑。

2010年,他和合作者们展示了如何将光线打成结。英国布里斯托大学的马克·丹尼斯花了十年的时间创建复杂的数学方法来重叠光束,以形成一个独立的卷饼般的结。帕吉特的团队有了这个方法才可以利用他们的重塑光技术将抽象的数学变成物理实体。

帕吉特相信,一个人要想成功,最好的办法就是让他们知道自己什么在行,然后处处利用特长。他说:“我们的团队可以重塑光束,所以我们在通讯技术、显微镜学、成像以及传感器方面使用重塑光。我们常常问自己,如何将我们所掌握的东西应用到其他人感兴趣的领域?”他在自己最新的项目中贯穿了这种思想:领导量子成像中心,这是由6所大学和30家公司共同联手的项目,是英国政府去年11月推出的4个量子技术中心之一。他的团队正在研制使用单像素探测器的红外摄像机,不同于传统相机中成百万个昂贵的像素。研究团队将黑白方块的影像投射在一个物体上,每秒闪烁两万次,就可以测量光的强度的变化,并修复图像。帕吉特实验室的马修·埃德加(Matthew Edgar)说:“这项工作复杂,但成本低。”有了图像压缩技术和强大的计算机能力,研究团队希望能够在视频技术方面有所进展,能够让红外照相机监测燃气泄漏或者穿透烟雾。

回到办公室,收拾收拾准备走向格拉斯哥的雨中,帕吉特在思考着他究竟喜欢光的什么。并非光的无限用途。他认为,光的美在于你对它了解得越深入,它就越简单。他说:“如果光曾经让我感到惊讶,那一定不是因为它复杂,而是因为它是如此简单。”

挤压光

皮埃尔·贝里尼(Pierre Berini)知道如何讨价还价,看看他的实验室就明白了:他从当地厂家拍卖买回的激光器、振荡器和其他部件。这位渥太华大学的物理学家如果发现一些重要的物品,总是会批量购入,要不是在工作场所,这些东西看起来都是废弃物。他自己说:“它们总是带给你惊喜。”

皮埃尔·贝里尼通过“等离子体”在纳米层面利用光

贝里尼对经营失败的公司有着自己的心得。他是等离子体研究领域的领袖人物,等离子体研究是通过光来操纵电子的技术,该技术可以用于超高速计算机信息传输。2000年初,为了在通信行业将等离子体电路推向市场,他成立了一个风险投资资助的公司,名为Spectalis。但成立数月后,他开始经历网络泡沫破裂的影响。他最终拍卖所有设备,关闭店面。但他并未就此受到干扰,今年他计划重整旗鼓,成立新的公司,将所拥有的技术应用到手持终端设备的微型感应器上,用于快速、精确地检测疾病。

这些设备采用了一种来自电子波的独特的光,这些电子波在金属表面扩散,与绝缘体产生接触,如空气或玻璃。这些带电体或等离子体在用激光激发后,会生成波动的电,并在金属表面形成磁场。被固定在这个界面后,电波可以形成漏斗状,把波长限制在数十个纳米的范围之内,相当于激光波长的十分之一。挤压后的光波比激光的传播速度慢得多,因此可以保持同样频率。

上世纪90年代末期,贝里尼在寻找能够改善普通电器部件和光电探测器方法的时候,开始研究等离子体。光比电子信号的传播速度快得多,因此用它连接硅片可以大幅度提高运算速度。但光受到波长的限制:尽管电子元件可以缩小到数十个纳米,但电子通信中使用的红外光却不能集中到直径小于一微米的点上。贝里尼说:“这是根本上的不相容性。”波长更短的等离子体看起来有发展前景,但等离子体光的表现并不尽如人意。由于金属存在电阻,电子运动产生的光波很快会消失,它们的传播距离只有数微米。

贝里尼利用一些能够制作纳米结构而且越来越便宜的现成技术,创造了首个等离子体波,传播距离可达数厘米。他的实验室设计了整套电路,引导等离子体沿着厚度不超过20纳米的金属带移动。

然而,让等离子体波传播得更远会增加光的波长。尽管等离子体波比常规光波更短,这种折中却削减了它们的优势。而且贝里尼发现它很难改变电子通信行业目前的现状:可用的电子元件都已经使用了数十年。因此,他和其他研究人员一直忙于研发新的技术,来应对等离子体光波长短的问题,通过扩大应用范围将劣势转变成优势,例如光电探测器,或者通过使用纳米结构放大等离子体波。目前,物理学家们正在研制各种各样的纳米形状,例如星星、棒条以及新月等,这些材料可以利用等离子体波,来获取太阳能、杀死癌细胞,以及制造集成芯片的激光器,也就是等离激子激光器。

渥太华大学的物理学家亨利·施里默(Henry Schriemer)评价贝里尼是一位“注重理论研究的典型的实验主义者。”但贝里尼表示,正是应用推动了实验室的发展,他认为自己的创业决心来自于父母,他们在安大略省的蒂明斯经营着自己的采矿和伐木生意,那里也是他从小生活的地方。

如今,贝里尼将以往在远程电路研究中的成果运用到对登革热疾病的检测设备研制当中。去年由吉隆坡马来亚大学的研究人员研发的手持生物传感器,将等离子体波传送至芯片,芯片中分散有登革热病毒颗粒。血液样本被放置在芯片上,如果捐赠者受到感染,样本则会包含病毒的抗体,干扰光波并产生某种信号。贝里尼说,这种传感器会加快诊断速度,一般情况下的诊断还包括将样品送往实验室的时间。

一家新公司目前正在对一系列类似的生物传感器进行市场运作。但贝里尼相信,这只是挤压光在未来的众多应用之一。他表示:“在等离子体方面,有很多新的物理现象等着人们去发现。”所有这些意味着某些不起眼的实验室设备可能会派上新的用场。

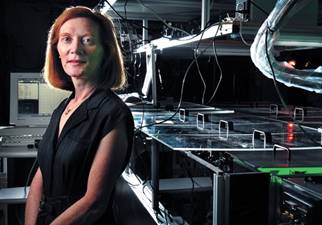

玛格丽特·默南在桌面上制作出超短激光脉冲

快速光

上世纪60年代,玛格丽特·默南(Margaret Murnane)在爱尔兰利默里克镇的农村长大,那时候她对大家认为适合女孩的活动一点天赋都没有,例如编织或艺术,她从来没有想过自己的一双手会那么灵巧。她真正喜欢的是和她父亲长时间散步,注视着爱尔兰各种各样雨后的彩虹,就是这样不经意的事让她对光产生了终身的眷恋。她说:“爱上了彩虹,我才知道我对激光校准有天赋,以前从来不知道。但在日常生活当中,你怎么会知道呢?”

默南目前是美国科罗拉多州博尔德JILA的物理学家,这是由科罗拉多大学和美国国家标准技术局联合成立的机构。默南和她的丈夫亨利·卡普坦(Henry Kapteyn)在实验室里进行着阿托秒脉冲的X射线激光的领先研究,每一个冲击波只持续一秒的十亿分之一的十亿分之一,几乎等同于一秒对于整个宇宙的年龄。如此超快的X射线波长极短,但能量极大,往往被用于渗透至原子深处并在纳米层面成像。通常情况下,这种应用用于价值数十亿美元、通过加速电子至接近光速从而产生X射线的装置中,例如加利福尼亚州门罗帕克的SLAC直线加速器连贯光源。相比之下,默南的设备适合餐厅的桌子。这让科学家们观察到原子周围电子的运动状态,进一步研究化学关联,以及在磁性硬盘驱动中的旋转情况。

卡普坦介绍,默南的童年时期家里没有中央空调,没有室内水管,但她有着对知识和学习的热爱,才有了后来的研究动力。“她用自己的方式学习工作。”默南在加利福尼亚大学伯克利分校读研期间与卡普坦相识,之后两人一起工作。默南相信他们彼此建立起来的稳定的伙伴关系,成就了他们在科研上的成功。她说:“有人不断地挑战对你挺有帮助的。那样的关系有利于科学研究,但对个人学习有些困难。”

夫妻二人一起攻克了他们读研时就试图解决的难题:如何产生类似于激光的高能光束。和大型设备加速电子的方法不同,他们的做法是把很多可见光的光子合成一些高能X射线光子。这一过程与声波类似。在弦乐器中,轻轻拨动乐弦会发出单一音调。默南解释:“如果你拨弦的力度越来越大,就会出现高次谐波。”每次的谐波会呈现整倍数增加。当超短脉冲激光上世纪90年代被发现之后,默南和卡普坦意识到他们或许能够利用它们剧烈地“拨动”电子,使它加速离开或靠近氦原子,由此产生高能光子模式的谐波。研究团队成功地研制出了明亮的紫外线光束,但由于光波的同步出现,要想保持光束的激光特征又增加能量,难度就更大了。

默南经常说她选择了物理,是“因为这是大学里最难的课程”,抱着这样的态度她接受了这个挑战,她花了15年的时间来解决这个问题。解决方案是她所谓的“一种截然不同的思维方式”,不从可见光激光,而是从有着更长光波的红外激光开始。光子的能量比以前低了很多。但因为有氦原子里的电子,它们共鸣更加强烈,实际上,好比更强烈地拨动那根弦,研究团队由此将超过5 000个激光光子结合到一个X射线光子中。理论家们相信,此项技术效能太低无法产生可用光束。但是通过仔细调节氦气以使得激光和X射线的传播速度相同,默南的研究团队预测并证明了X射线会同步出现,呈现为一明亮光束。柏林马克思·玻恩研究所的物理学家米哈伊尔·伊万诺夫(Mikhail Ivanov)评论道:“让人惊异的不仅仅是他们获得了X射线,而且他们获得的量很大。”

默南和卡普坦已经让超快速激光产生了能量、阿托秒脉冲达到1 000电子伏特的X射线。尽管这些设备没有达到大型自由电子激光设备能够获得的能量和亮度,但它们已经非常接近了。而且,如果按照100万美元的价格为标准,它们的成本只是千分之一。JILA的实验室有8台这样的激光器,在纳米领域的发现越来越多。默南既制作了这些激光器又利用了它们,处理X射线散射模式来捕捉电荷的图像和材料中的旋转流。其中一个反直觉的发现是纳米尺寸的热源在受到压缩时冷却更快。默南和包括卡普坦、JILA的泰尼奥·波普米特契夫(Tenio Popmintchev)以及维也纳科技大学的安德留斯·巴尔图斯卡(Andrius Baltuska)等合作者一起,正致力于改进桌面设置,使它速度更快、更有活力,体积更小。这样他们就可以探究更快的过程,深入研究材料和更高的分辨率。默南说:“我们对手头的工作非常乐观,我们可以做到。”

1960年人们发现可见激光后,它们得到了迅速的发展。桌面X射线源也经历着同样的变革。马克思·玻恩研究所理论学家奥尔加·斯米尔诺娃(Olga Smirnova)介绍说,全球其他实验室已经研发了类似的方法。而JILA的技术之所以脱颖而出,还是因为他们能够产生有效的高频光。斯米尔诺娃表示,还因为有默南,“她真的能超越可能性的极限,年复一年。”

默南认为,他们的研究尚未达到极限,他们还可能获得更高能量的X射线,以及更快的、仄秒(千分之一阿秒)的脉冲。她说:“科学上的一个错误概念有时候就是认为激光是过时的技术,没有什么新东西好学习。事实绝非如此。”

资料来源 Nature

责任编辑 彦 隐