雅克 · 莫诺在其名著《偶然性和必然性》中写道:“我们不仅在原则上已了解了进化的基本机制,而且已能准确地识别并证实这些机制……难题已经解决,进化现已处在知识边界以内这一侧。”

莫诺盲目过分地乐观是没有根据的,我们还远远没有充分理解进化的原因以及进化过程的模式,但是,也未证明一些古生物学家对综合进化论的诘难能够成立。例如古尔德(S. J. Gould)写道:“现代综合进化论,作为一种独断的观点,其两个基本主张均已破产:外推(逐渐的等位基因置换作为所有进化性变化的模式)和几乎唯一依赖于选择导致适应”;进而,古尔德认为:“综合进化论虽然还出现在正统的教科书中,但它实已僵化”。

古尔德的批评源于他对综合进化论的曲解。在遭到充分的反驳之后,他提出了第二个思想:“微观进化的群体遗传学戒微观进化的理论,在其层次内并非是错误或不恰当的,但是仅有微观进化理论是不够的”。他现在所提出的批评,“不足以称为革命……综合进化论是不完备的,并非是不正确的。”仅有微观进化理论是“不够的”和“综合进化论是不完备的”,才是唯一能为人们接受的公允提法。

中断平衡学说和渐变学说

古尔德 · 斯坦利(S. M. Stanley),弗伯(E. S. Vrba)及另一些古生物学家在批评了新达尔文主义之后提出了一个明确的观点,即宏观进化——种、属及更级分类单位的进化——是一个独立于微观进化论之外的研究领域。这种主张已表述为将宏观进化与微观进化“分开”,或者表述为抛弃下述概念,即微观进化的机制可外推去解释宏观进化过程。

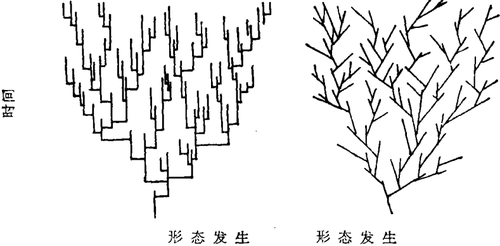

我要考察的问题——“微观进化机制能否外推去解释宏观进化”是准确的。那些强调宏观进化独立性的古生物学家的基本论点是:大尺度的进化不是渐变而是“中断的”。中断平衡模式主张,形态进化是突发性的,并伴有物种形成时期的大量形态变化,结果新种在形态上与其祖先种截然不同,但在其后的几百万年内表型不发生大的变化。而渐变模式认为,形态进化或多或少是一个逐渐变化过程,与物种形成事件无直接联系。可用下图表示这两个表型进化模式。

宏观进化中的表型进化是突发还是渐变,这是一个由经验判定的问题。我们知道化石记录中有继长期形态不变之后发生迅速表型进化的例子,但是化石记录中同样有世系内的渐变性表型进化的例子。问题在于这两个模式出现的相对频率;而且古生物家对化石记录的解释也不尽一致。不论古生物记录可能表明渐变模式的频率相对于中断模式有多大,均可用它来反驳中断平衡理论,中断平衡模式认为不仅继长期表型稳定之后突然发生大量形态变化,而且在新种起源时期也发生突发性变化。斯坦利、古尔德等中断主义者已明确宣称,中断平衡理论的特点是这种表型进化和物种形成的联系。

物种是近交的自然群体类群,它与另一些这样的类群在生殖上是隔离的。根据定义,物种形成是指原先共同享有同一基因库的群体之间形成生殖隔离。可是目前并无有效的方法能使我们看到化石记录怎样提供形成生殖隔离的证据,古生物学家是借助于保存在化石记录中的形态差异来识别物种的,因而那些形态上与其祖先种(或现代种)无明显差异的新种就不能区分开来,在许多昆虫、啮齿动物及一些已进行详尽研究的生物类群中,近亲种是非户普遍的。此外,对于在一个时间系列的化石中所表现出来的形态间断性,即使它们可能代表一已经建立起来的世系内线系进化,没有世系的分支,也常常被古生物学家解释为物种形成事件、

这样,当古生物学家用迅速表型进化的证据来论证中断模式时,他们就犯了虚假定义的错误。古生物学家所看到的新种形成总包含着重要的形态变化,因为他们是通过重要形态变化的结果来识别新种的。斯坦利说“迅速的物种形成集中在小群体中……这些小群体可能与新种形成有联系,它们不可能是通过整个世系收缩形成的。”但他的说法有两点是有争议的。一、并非只在小群体中发生迅速的表型变化(以地质时间尺度计);二、在一给定的世系中,群体容量内的狭窄区并非必然是稀少的(同样以地质时间尺度计)。

中断论者说进化性变化“集中在地质学上瞬间分支的新种形成事件”,可是地质时间尺度上的瞬时事件可能有几千、甚至百万个世代。例如古尔德曾建议把“地质学上的瞬时”“定义为占新种形成之后长期形态不变时期的时间长度的百分之一或更少。这样,若一个新种出现之后能生存一亿年,那么该种形成时期所占的时间可允许达十万年。”十万年对昆虫(如果蝇)来说可能有一百万个世代,对鱼、鸟或哺乳动物来说有成千上万个世代。在几千个世代中发生的物种形成或形态变化可以用群体遗传学家熟悉的缓慢的等位基因置换加以解释。因此,微观进化理论所面临的难题不是如何解释迅速的形态变化,因为有充裕的时间保证这些变化,而是为什么世系滞停几百万年而无重要的形态变化。虽然现已对此作出了种种解释,但似乎更有可能是由稳定化选择造成的。至于微观进化理论能否足以解释中断的和渐变的进化则是另一个问题,关于这个问题我后面还要讨论。

还原主义问题

根据中断平衡学说,系线进化在两个层次上发生。一是群体内发生的连续性变化。该过程主要受一些自然选择趋势的过程的作用,如等位基因置换、突变、基因漂变等过程的作用。这些过程均发生在个体水平。

这样,业已建立的世系内部的进化就几乎不发生重要的形态变化。二是物种起源和绝灭过程#多数形态变化与新种的起源相伴发生。进化的趋势是新种起源和绝灭的过程,因此,研究宏观进化恰当的单位是种而不是个体。该观点是基于下述论点:微观进化的研究,如果可能的话,也只能提供很少关于宏观进化模式、大尺度进化的速度和模式的信息。因而宏观进化对于微观进化是相对独立的过程,其情形类似于物理学独立于生物学。古尔德的结论是:“高层次单位的个体足以使传统的达尔文主义的还原论无效——因为进化的模式主要取决于高层次个体即物种的排布”。

这个问题是科学的一个分支还原为另一个分支的一般争端问题。“微观进化机制能否外推到宏观进化”至少包括三个不同的问题。(1)微观进化过程是否对构成观察宏观现象的分类单位中的所有生物起作用(和过去已起过作用)。(2)群体遗传学家确认的(突变、随机漂变、自然选择)微观进化过程能否足以解释在高级分类单位中观察到的形态变化和其他宏观现象,或是否需要提出另外的微观进化过程。(3)从微观进化的知识中能否推演出有关进化趋势和其他宏观进化模式的理论。

若我采取那些关心下述问题的生物学家可能会提问题的方式提问题,即物理学和化学的规律能否外推到生物学,那么上面所作的区分会更清楚些。这样第一个问题是,物理和化学的规律能否运用到生物体中的原子和分子。第二个问题是,按照已知的物理、化学规律形成的原子和分子间的相互作用能否足以解释生物学现象,或者有机体的形成是否需要附加另外的原子和分子相互作用。第三个问题是,生物学能否从物理学和化学的定律和理论中推演出来。

第一个问题容易解决,不可能有生物学家会认真地说物理和化学定律不能应用于构成生命的原子和分子,类似地,也不可能有古生物学家或宏观进化论者会声称突变、漂变、自然选择等微观进化过程不能应用于宏观进化理论所研究的构成高级分类单位的个体或群体。当然,也有另外的麻烦——宏观进化主要和过去发生的现象有关,直接观察早已绝灭生物群体中的微观进化过程是不可能的。但是并无理由怀疑过去和现在的群体遗传结构之间存在着基本差异。也没有理由相信突变过程、随机漂变和自然选择,或者有机体与环境相互作用的性质对古生代的三叶虫或中生代的菊石和现代的软体动物或鱼有什么本质上的不同。绝灭了的和生存着的群体——如同生存着的不同群体一样一一在这种或那种过程的相对重要性上可能有量上的盖异,但这类过程在本质上几乎无什么不同。我们不但能说明系统进化中的脱节现象,而且生物化学研究也揭示出在大量趋异的有机体中,它们的信息分子(DNA和蛋白质)表现明显连续、逐渐的变化,这些都支持现在群体中的变化过程在进化的历史中一直起着作用的观点。

微观进化过程和进化的速率

第二个问题比第一个问题更令人感兴趣:群体遗传学家研究的微观进化可以解释宏观进化现象,或者我们需要提出新的遗传过程吗?进化历史中观察到的大形态(表型)变化以及地质记录中见到的迅速变化速度是问题的关键。另一个问题是“形态长期不变(Stasis)”,即物种持续几百万年几乎不发生形态变化。难点在于,微观进化过程?面易见是产生微小连续的变化,而中断论者见到的宏观进化是继长期形态稳定之后出现大而急速的变化。

戈德斯米特(Goldschmidt)在很早以前就认为这种不一致性是真实的:“进化的关键性阶段,即迈向宏观进化的第一步,亦即从一个种向另一个种进化的阶段,需要不同于微突变纯粹积累的另一种进化方式。”他的答案是“有希望的怪物”的“系统突变”偶尔能找到一个新的生境或者能进行有效的预先适应的生活方式。过去的四十年,对遗传物质组织化和本质的逐步深化的知识否定了这种关于基因组作的一个整体进化的“系统突变”的可能性。

我们知道某些单基因或染色体突变有较大的表型效应,因为它们发生在早期胚胎中,其效应随胚胎发育而放大。果蝇中“大突变”的例子是“双胸突变”和同型突变,后者是指一个体结构(如触角)分裂成两个(如腿),这类标志不同分类单位特征的形态差异是由诸如“大突变”还是由微小效应突变的积累而致已在植物中作过研究。在植物中不仅可以获得不育的种内杂交种,甚至还可得到不育的属间杂交种。该结果并不支持宏观突变(大突变)对宏观进化层次的分歧是必须的假说。此外,兰德(Lande)令人信服地表明,大的形态变化如趾或肢的数目变化,可以通过积累微小突变在地质学尺度内急速出现。对一个数量性状差异很大(表型标准差为30)的两个品种或种间杂交后代的分析表明,这些极端的差异可由5至10个独立分离的基因积累而成。

安德森(Anderson)对果蝇体形大小的研究提供了自然选择趋使逐步形态变化的速率估计值,来自同一亲本的个体,在不同温度下建成大群体,并各自进化。接着体形大小发生逐步的、受遗传决定的变化,正如预期的那样,处在较低温度下的果蝇比处在较高温度下的果蝇大。在标准试验条件下,在16℃温度条件下生长的果蝇要比在27℃条件下生长的果蝇约大10%;假定每年10个世代,那么群体以平均每代8×10-4的速率分歧。

古生物学家强调,“人类系统发育的特点是非常快的净进化速率”。按中断假说,人类系统发育是连续跳跃式的。这些表型进化的突发性可以用微小变异逐步积累来解释吗?以经过最大量变化的人类头盖骨容量为例,在500000年前(直立人时代)和75000年前(此时尼安德特人的头盖骨容量相当于现代人的头盖骨容量)之间的净变化速率最大,其间425000年间,头盖骨容量从北京人的约为900立方厘米进化到尼安德特人的1400立方厘米。假定脑容量的增加速度和果蝇体型变化的速率相仿,那么从900立方厘米到1400立方厘米的变化可能经过了540代;或者假定25年为一代,则经过了13500年。当然13500年在地质学上只不过是一瞬,然而这种进化的“突发”有可能是以与在微观进化研究中观察到的速率一致的微小突变逐步积累的方式进行的。

因此,即使宏观进化是按照中断模式发生的,已知的微观进化过程可以解释宏观进化性变化。可是怎样解释长期不变难题呢?必须提出一个新的、群体遗传学还不知道的过程去解释无明显表型变化的世系滞留 - 现象吗?答案是否定的。

达尔文在写作《物种起源》时已经注意到了这种现象:“许多种一旦形成,就不再发生变化……;物种发生饰变的时间虽然长到以年计,但与物种保持其形态不变时期可能仍是短暂的”。进化学家早已意识到这个难题,并探索着提出了一些与微观进化原理一致的、能解释这种现象的假说。虽然问题还远未解决,但已有一些证据支持稳定化选择引起世系在地质学上长期形态不变的观点。

宏观进化的独立性

宏观进化和微观进化在业已阐述的两种意义下不是分开的:事件层次的一致性和理论的一致性。首先,赖以观察宏观进化模式的群体和在微观进化层次上发生进化的群体是同一群体。其次,宏观进化现象可解释为已知微观进化过程的结果,即中断平衡理论(以及渐变理论)和群体遗传学理论是一致的。

现在讨论第三个问题:宏观进化理论能否从微观进化的知识中推演出来?答案只能是否定的。如果宏观进化论能从微观进化原理中推演出来,即就可以通过简单考察微观进化论的逻辑意义而对竞争的宏观进化模式作出判决。可是群体遗传学与中断学说和渐变学说都是一致的,因此它和后两者均无逻辑继承关系。进化的速度和模式是以中断平衡、还是以系统渐变占优势是一个由研究宏观进化模式所能决定的问题,而不是根据微观进化理论进行推理的问题,换言之,宏观进化理论不能还原为(至少在目前的知识水平)微观进化理论。因此,在宏观进化是一个要提出并检验自己理论这样的独立研究领域意义下,它和微观进化是分开的。

中断学说关于宏观进化独立性的理论根据是物种一研究宏观进化的单位一是比个体生物更高的生命组织化的层次单位,因而它“冒出”既不能由较低层次显示也不能根据较低层次进行推断的性质。虽然我赞成宏观进化不可还原为微观进化的观点,但我要表明,将这种独立性置于生命有层次组织化之中,或者置于高层次单位所“冒出”的性质之中,是错误的。

生命界是有层次结构的。它是一个从原子、分子、细胞器、细胞、组织、器官、多细胞的个体、群体到群落这样的层次结构。时间是加在进化层次结构上的另一维度,这导致了一个有意义的结果:出现了一个层次向另一层次的过渡,即随着时间的进程,从一个物种派生出不同的种、属、科等等。但是,学科内容的层次划分既不是绝对的,也不足以作为各学科独立性的根据。说不是绝对的,是因为一定层次的实体可以作为不同学科的研究内容:细胞对于细胞生物学、遗传学、免疫学等等都是恰当的研究内容,甚至一个事件可作为几个学科的研究内容。学科内容的层次划分也不是学科独立性的充分条件:相对论包括了从亚原子到行星运动的所有运动方式,遗传定律既可以应用于多细胞的个体,也可以应用于细胞乃至亚细胞的实体。

“冒出的性质”是一个老问题,尤其在讨论将生物学还原为物理学时常常碰到。在宏观进化意义下,问题表现为物种的特性与其构成成分的个体的特性之间是否存在着差异。有关特性冒出的问题是不恰当的,或者至少是无结果的,因为它仅仅可以用定义来解决。复杂系统与其部分之间关系问题的正确提出是:复杂系统的性质能否从该系统各孤立成分的性质中推演出来。

有这样一个判定复杂系统的性质能否从其部分的性质中列举出来的规则存在吗?假定通过研究处于孤立状态的部分可以推演出它们以某种方式结合起来所具有的性质,那么,我们有理由说,这些部分中包含了它们作为整体而霣出的性质(注意这样解答问题意味着一个特性在某一特定时期似乎是冒出来的,而在知识更为进步的时期可能不再是冒出来的了)。然而一般的情形是,无论对一孤立客体的研究多么深入,仍未获得确定它与其他客体结合起来所具有的性质的方法。我们不能从研究氢中推演出酒精、蛋白质和人的性质,因而列举这些氢的性质毫无意义。问题在于冒出的性质的提法是不合逻辑的,因而需要以能表述我们的知识的陈述重新提出问题。关于有机体性质的陈述(而不是有机体自身的性质)能否从关于有机体中物理成分的性质的陈述中逻辑地推演出来是合乎逻辑的。

宏观进化的独立性,同其他还原问题一样,仅仅可以通过对陈述的逻辑结论进行经验考察才能解决,而不是通过讨论事物的“本质”和它们的性质来解决。纳格尔(Nagel)曾给出了科学的一个理论或分支还原为另一理论或分支的两个充要条件,可推导性条件要求,被还原科学分支的定律和理论应是从其他科学分支的定律和理论中推演出来的逻辑结果,可连接性条件要求,被还原科学分支的术语应可以用所还原科学分支的语言重新定义——术语的重新定义是分析这两个科学分支理论之间逻辑关系所必须的。

微观进化过程是和两个宏观进化模式——中断模式和渐变模式致的。根据微观进化的知识,我们不能推断哪个是主要的,也不能推演出许多宏观进化问题的答案,如形态进化的速率、物种绝灭的模式以及调节分类多样性的历史因素。可推导性条件没有得到满足:宏观进化的理论、模式和规律不能(至少在目前的知识水平)从群体遗传学的理论和定律中逻辑地推演出来。

因此结论是:微观进化是宏观进化的基础,宏观进化过程与微观进化理论是一致的。但宏观进化的研究需要提出独立的假说和模式(它必须由宏观进化的证据来检验)。在这种重要的(认识论上的)意义下,宏观进化和微观进化是分开的:宏观进化是一个独立的研究领域。

[Evolution from Molecules to Man]