有些人认为,当今社会的每一项成果都是集体智慧的结晶,而个人发明的时代已不复存在。这也许是事实。例如,空间探索这样的巨大工程,便是由各领域科学家、工程师、商界人士以及政府部门等通力合作完成的。然而,个人发明在当今全球化社会也同样重要,美国人类基因研究所所长弗朗西斯 · 柯林斯认为:“最初的思想火花通常来自于个人,才华横溢、富于创造性的人物至关重要。”正如互联网公司必须不断地产生新的理念和创意,才能显示其对世界的影响力和重要性。而以下介绍的十项个人发明对人类的未来将产生深远的影响。

味道的秘诀

现在苦味很流行。最近,在加利福尼亚州Laguna海滩的法式-地中海餐厅内,客人们更青睐略带苦味的菊苣菜色拉、黑巧克力饼以及浓咖啡,而在几年前,情况却并非如此。这一流行风潮给厨师们的烹饪增加了难度,因为苦味很难控制。但是否有办法不依靠添加剂成分来控制苦味呢?这是专业厨师和品尝家们一直在寻找的一种新口味。

今天,分子生物学家可能已经找到了办法,一种能破解人类基因的副产品可以使我们更好地了解生物化学味道。而研究人员则首次通过分析基因之间的联系来控制味觉。

目前,科学家们正在研制一种使舌头能够感觉到其实并不存在味道的新型食品添加剂,如果这些产品,几年之后能够打入市场,将会引起自发明调味品以来食品行业的最大变化。费城蒙耐尔化学品中心主任盖瑞 · 比彻姆认为:“在从分子水平上探究特别的味道方面,过去几年所取得的成绩是惊人的。”或许新食品科学的第一个成果将诞生在贝佛利 · 坦博的实验室中。坦博是罗杰斯大学味觉评估实验室的营养学家,目前她正准备对其口味像糖果但不含卡路里的一种新的物质进行实验。此前她还进行了豆奶、花生等食品的味觉实验。她所研制的“防苦剂"就是其中的——种新产品,以前喝葡萄汁时总感到有些残留的苦味,这使许多人宁愿改喝橙汁。然而,当我们在葡萄汁中加入少量的“防苦剂”后,苦味消失了,葡萄自然的酸甜味便清晰地显现出来。马格尔斯基实验室运用分子生物学,从成百上千的化合物中筛选“防苦剂”,过去需要花费几个月时间才能完成的工作现在只需几小时即可完成。目前,该实验室正在克隆人类味觉细胞和蛋白质,并将它们混入带有苦味的食物中(通常含咖啡因和奎宁)来判断哪种分子能阻碍人们感觉到苦味。

过去,人们对付苦味的传统做法是加盐或糖,这种方法无法完全去掉苦味,而只不过是用别的味道来转移大脑对苦味的注意。与此相反,“防苦剂”则名副其实,在某些情形下,“防苦剂”分子对一些特殊的人群有明显的作用,它能阻止苦味分子发生作用;而在另一些情形下,“防苦剂”分子又能有效阻止味觉细胞与向大脑传递信号的神经末梢之间的联系。

想办法忽略一些难吃的味道是否是明智之举?毕竟苦味也是我们舌头感受到的一种味道。Linguagen中心的科学家们认为,“防苦剂”有可能使加工食品更有利于健康,但营养学家们却对此表示怀疑。

科学家们认为,目前的调味料技术还不成熟,如果制造商们运用这些技术,还无法生产出像冰淇淋圣代那样可口松软的食品。由于目前的研究都是针对只能辨别几种基本味道的舌头,而非能辨别500种以上气味的鼻子,因此运用分子技术对调味料进行改进仍有广阔的空间。宾夕法尼亚大学医学伦理系主任阿 · 瑟卡普兰认为:“味觉技术更适合于转基因食品。我们的目标是让消费者满意,而现在所应用的生物学技术大多都是如何有助于作物生长。从消费者的观点来讲,他们认为食用基因或生物技术改造过的食品并没有什么好处。如果能生产出美味可口的健康食品,才是最佳选择。”一些新型的调味品正在研发之中。例如,Linguagen和Senomyx研究中心正在研制一种甜味加强剂,其方法是在食品中只加入原来1/5或1/10的糖量,但食用者却更能感受到甜味。Senomyx已与可口可乐、雀巢以及坎贝尔汤料公司签订了合作开发增强感觉咸味和鲜味能力的新产品协议,从而改进鱼、肉和低钠食品的味道。但是这些产品要真正进入市场至少还需要一年时间。罗杰斯大学食品科学系主任约瑟夫 · 柯奇尼认为:“调味品在食品工业中堪称最热门的技术。”

基因改造鼠

也许,不少人都听说过《格林童话》中的疯狂鼠、侏儒鼠、美丽鼠、天才鼠和长寿鼠,尽管老鼠形态各异,但其基因是相同的。老鼠之所以如此引人注目,是因为通过基因改造能创造出不同类型的基因突变鼠。

由于易于管理且生长迅速,老鼠在近一个世纪的医学研究中发挥着重要作用。它是生理和基因方面都与人类相似的最小的哺乳动物,人类与健康有关的大约99%的基因与老鼠相同,因此人类可以对老鼠开展多方面的研究。科学家们正在有选择地改造老鼠基因,从而创造出一种基因突变鼠,使其特性有助于开展对人类疾病和治疗方案的研究。

Lexicon基因公司正在实施一项雄心勃勃的计划,即在休斯敦郊区建立一家工厂,专门生产基因改造鼠。该公司计划在未来5年内,通过分别去除500种基因中的一种来创造5000种基因突变鼠,并希望通过这种方法能使老鼠在某种程度上更为健康。公司还将寻找一种化合物来替代被去除基因的作用。去年Lexicon公司生产了可用于药物实验的635种基因改造鼠,今年准备生产1000种。

为了达到目标,Lexicon公司已建立起世界上第一条基因工程生产线。首先,科学家们选定目标基因,随后将老鼠胚胎细胞放入试管,替换一些老鼠DNA,从而有效去除目标基因。这些被改造过的细胞被存入世界上最神秘的“图书馆”并编入目录(该“图书馆”运用液态氮冷藏法存入了超过100万的经过基因改造后克隆的老鼠细胞,而每个细胞又可能发生另一次基因突变)。接着,技术人员用比缝衣针细;25倍的针,将这些细胞注入老鼠的受精卵,再将受精卵植入母鼠体内。

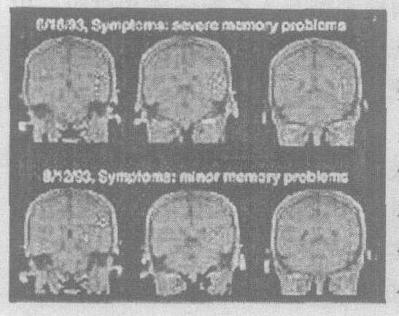

目前的难点在于弄清楚被去除的基因对老鼠有何作用。为此,Lexicon公司对基因突变鼠进行身体和行为试验,其中包括使用CT机、MRI机(核磁共振成像)等,这也许是迄今为止历史上最大规模的心理-生理研究。如果去掉基因对老鼠有益,比如记忆增强、骨骼更为强壮或是拥有更强的免疫系统,那么研究人员就有可能通过药物来抑制人类的相同基因,从而造福于人类。

我们有理由相信,Lexicon公司将研制出治疗人类疾病的有效药物。例如去掉老鼠身上的某一特定基因使老鼠基本没有胃酸;而能抑制人类相同基因的一种药物正是市场畅销的能治疗心绞痛的Prilosec。同样,Prozac能抑制一种基因,从而改造出一种不同寻常的懒散鼠。目前,Lexicon公司已通过自制鼠来研发一些很有价值的药物。例如,一种基因突变鼠不易得心脏病;另一种能较好地接受其他动物的器官移植,而不发生明显排异反应;还有一种基因突变鼠细胞分裂缓慢,从而有助于控制癌细胞扩散。该公司生产的一些基因突变鼠特别长寿,为此人们联想到是否有可能研制出抗衰老药物?Lexicon公司总裁桑德斯称:“确实有些基因能控制年龄,正如基因能控制生理过程一样。但目前对这一问题我无法做任何评论。”

现在,基因突变鼠已成为实验室中研究疾病复杂机理的重要工具。休斯敦贝勒医学院正积极投入基因突变鼠的生产和研究,桑德斯在创办Lexicon公司前也曾在那里用老鼠研究肿瘤。

美国癫痫症协会主席杰弗里 · 诺贝尔斯认为,对基因突变鼠的研究有助于发现疾病发作的基因根源。他的实验室专门分析患癫痫病的老鼠,在大多数情况下,他能将老鼠癫痫病类型与人类癫痫病相对应。由于知道老鼠身上哪一个基因已被改变,因此他能分析出不同的人类基因缺陷是如何导致不同类型的癫痫病的。

基因改造鼠在医学研究方面也并非万能。因为它们无法告诉研究人员它们的感觉,而且一些对老鼠有疗效的药物在人体实验时却失败了,特别是在癌症方面,基因改造鼠出现的症状与人体症状并不相符。人们用老鼠对过度肥胖问题进行了大量研究,但并未取得实质性进展。被认为应出现大脑记忆能力下降,患阿耳茨海默氏病的基因改造鼠也未发生记忆受损情况。

不过,许多研究人员还是对用基因改造鼠来研究人类疾病充满信心,每年有超过2000种基因改造鼠诞生。这些老鼠将被用来研究新发现基因的作用。无疑,基因改造鼠在研究人类基因方面发挥着重要的作用,从某种意义上讲,它们是英雄。

头部成像术

听起来这像是一种似曾经历过的奇怪的感觉。几个星期以来,这种感觉越来越重,以致于约翰(化名)最后都无法集中精力去给他的小学生们上课。经医生诊断,他的病来源于他大脑左额叶上的肿瘤。医生们认为,最好的办法是手术切除这个肿瘤,为了确保不留下其他零星的癌细胞,需把肿瘤周围的组织切除一部分。话虽这么说,但问题是切除多少组织可以确保安全无事呢?用电极给约翰的大脑做一个探查也许可以发现一些线索,但是,那样就不得不打开他的天灵盖。

这一进退两难的情况引起了乔艾 · 赫希(Joy Hirsch)的注意,她是纽约哥伦比亚大学一个新近成立的大脑成像实验室主任,该室的目标是把大脑成像技术提高到一个新的水准。她在对约翰的头部进行核磁共振(MRI)扫描时,让约翰做一些动作,给他看一些图片,要求他想出这些图片的名称,给他看一些字,要他想出这些字的转喻字。他扭动着他的手指头,因为这些练习都需要他动一番脑子,扫描仪将进入活动组织的微细的血流增量都记录了下来。赫希的软件嘎吱作声地浏览这些数据,最后摊开在桌上的是关于约翰大脑的一个极为详尽的彩图。这张图记录了约翰在思索过程中大脑的活动情况,显示了在一个立方毫微米的范围内——相当于一粒胡椒粒大小——那些与肿瘤有关的大脑活动区域的位置所在。赫希在记事贴上用彩色笔作了个记号说:“这是一张非常好的片子,非常清晰。医生们可以毫无风险地进行手术。”

近年来,功能性神经成像技术在整体上揭示了人体大脑的许多奥秘,但是对于像约翰这样的病人所真正担忧的智力问题,成像术并没有带来什么进展。赫希和她的同事们正致力获取人的大脑在思考的一刹那的真实活动情况,其详细程度要能看清大脑结构的最微小的部分。她们的工作只是刚刚开始于使手术患者免于瘫痪或失明,而要解决的问题还有很多。犹如60年代的计算机,当时的大脑扫描仪不但大而笨重且价格昂贵。赫希和她的同事们希望未来的大脑扫描仪只相当于苹果-2个人电脑那么大小。在未来的十年内,大脑扫描仪有可能成为一种普通的诊断工具,精神病专家可能用其来分析精神疾病并识别出潜在的罪犯,而警察可用它来确定一个疑犯是否在说谎。

19世纪初,大脑科学家们为了能解剖人脑,他们不得不等到患者死去。法国医生皮埃尔 · 布罗卡(Pieme Broca)把这种方法用于医治大脑受伤而不能说话的病人,他发现,这些人的大脑左侧的一块组织都受到了损害,这就是人们所说的布罗卡区(Broca' area)。一个世纪后,科学家们开始给患者注射一种放射性化学物质以使大脑的这部分活动变弱,这种技术被称之为正电子流X线断层照相或简称为PET。因为化学物质通过颈部血管流向大脑需要20多分钟,所以PET只能向科学家们提供一个模糊不清的图片,赫希说:“虽然令人无可奈何,但是也只能如此。”

与PET差不多同时问世的磁共振成像可能会发展得相当快,这主要是因为它采用的是一种不同的医术。在磁共振过程中,一个强有力的磁场把大脑中的原子排列成小磁针那样,当你轻轻晃动磁场的时候,那些原子也跟着一起轻轻晃动起来,从而产生能够显示大脑粗略结构详图的许多信号。不过,大脑的结构与思维过程的捕获不是一回事。贝尔实验室的小川成二(Seiji Ogawa)工程师在1922年发现人们可以调节磁共振以使神经细胞受到激励,这是一种基本的心理机制,赫希认为这一发现很有意义。她说:“我的天啊!我认为这将永远改变神经成像的过程。”核磁共振现在可以精确锁定某一特定思想而使大脑变得异常活跃的那些部分,而且无需注射任何放射性物质。不过,这种技术发展得远不够快,而且也不够精密,正因为如此,科学家们仍需要通过大量不同的大脑成像来得出一个较为合理的结果。

为了能捕获一个人在思考过程中大脑的活动情况,赫希发明了一种统计工具。据此,她就能挑出那些忙碌工作的神经原,而排除掉大脑中那些普通的背景嗓声,然后她把这种技术做到她的软件中去以便对核磁共振的数据进行解读。上世纪九十年代中期,她与纪念斯隆-凯特林癌症中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)的神经外科医生合作,开始把那些已经得知患有肿瘤而无法手术的病人的大脑绘成图谱。在哥伦比亚大学,赫希还配备了一台有助于她把核磁共振技术推向前进的功能更强的设备,借助于一房间的巨型计算机(她微笑着说这永远是不够的),她发现了此前从未发现过的隐藏在不同脑区间的联结点,她还把显示大脑活动区域的核磁共振扫描图像与置于患者头皮上能分辨出千分之一秒大脑活动情况的电极采集的数据结合在了一起。

赫希想要解决的一个当务之急是让外科医生能大胆地施行大脑手术。比如,癫痫往往是由一小簇神经原发生意外引起的疾病,目前为止,不打开患者头颅根本无法寻根求源,尽管赫希最近用她的扫描仪成功地观察到疾病发作产生的情况。她说:“最关键的是要知道疾病发作始于何处。”如果外科医生能够精确锁定变异神经原的位置,他们就可以切除劣质神经细胞,而不损害周围的大脑组织。

正如赫希所说,另一个更远大的目标是想发现“实际上使我们之所以成为人类的那些特性。”人的每一行动或是思想一从言语到情爱或是加减数字——实际上是各有分工的不同脑区在发挥着作用。科学家们发现,这些网络与人和人之间的情况非常相似,但是要观察它们就必须是在每个患者向科学家们演示的时候去进行分析。赫希在患者说话的时候给他们进行扫描,因而她已经把形成语言的大脑网络画成了图谱,不出所料,其中的一个结点正位于布罗卡区内。当赫希为说第二种语言的人进行扫描时,她发现他们使用的是同一个网络,所不同的是处于布罗卡区的一个关键结点稍稍偏离了几个毫米。她说:“无论如何,在使用不同语言时,这一网络是在不同的区间来回晃动着。”了解这些网络的情况就能把精神病学提升到一个新的立足点上,举例来说,忧郁症可能起源于某一个对于特殊经历带有特殊感情的网络出了毛病,如果科学家们能够找准这些受损的结点,他们就可能找到更为有效的治疗方法。赫希说:“对于为什么要对症下药的问题,我们说不出什么深思熟虑的理由,医患之间必须经历一个长期的试验过程才能找到一种对症的药物。”给患者作扫描检查可能使得这一过程变得不那么盲目。

如果赫希和其他人能够把神经成像搞得既有效又不昂贵的话,那么这必将成为我们生活中的一个很大组成部分。依阿华大学医学院神经科主任安东尼奧 · 达马西沃(Antonio Damasio)认为,这有可能诞生出一项为受损大脑进行修补的神经修复术,举例来说,一位大脑神经中枢受伤的患者可能通过手术将一个植入物移植到大脑中去,使之能指挥他的肌肉和四肢的运动。他说:“这听起来像是一部科幻小说,但是很快就能实现。”神经学科学家们正在精密确定在智力测试中得分最高的那些人的最为活跃的脑区的位置。

我们会不会在某一天用大脑扫描去取代学业能力倾向测验,判断我们孩子们的前程呢?对一名疑犯的供词会不会也用大脑扫描的方法去确定其证词的可信性呢?这不是电脑化的异想天开,赫希和她的组员们已经想出了如何判别大脑是否在说谎的办法。她说:“说谎话除了比说真话更难一些,其实两者没什么不一样。”在一个说谎话的大脑区域内,神经细胞的活动比一个说真话者的脑神经细胞要激动得多,赫希的图像中这种情况是很显而易见的,就是外行人也能看得出来。

辩护律师可能发现大脑扫描犹如原告那样有吸引力,说你的客户不应该对他的行为负责,是一回事;而指出他的大脑扫描中显示出的他控制情感的方式有失误,那是另一回事。赫希无法说出这究竟能否行得通,“但是从科学上说,我们能否肯定无误地预见某人正处在行为冲动的边缘呢?是的,我相信完全可以。”她说,“如果我们需要对治疗方案作出决断的话,那么指导我们作出决断的将是有关的信息。从采取预防措施的角度讲,我考虑更多的就是信息。”神经成像技术可以使人在犯罪前去实施帮助,而使其免受牢狱之苦。

赫希知道她正在趟一池险水,她说:“这是未来的一个预兆,从生理学的角度看,我们应该更多地思考我们作为人类即社会的人的特性。”然后,这将取决于我们,而不是神经科学家们,去掂量一下那些精美的图片对于我们的灵魂来说意味着什么。

(待续)