仅仅局限在自然科学的研究范畴,或者从一个纯粹自然科学研究者的角度考虑,需要重新审视自然科学研究到底需不需要遵循“理性原则”,以及怎样对“理性原则”作出恰当界定这样一个具有前提意义的基本命题。

笛卡儿的理性原则与神学

“理性(Rationality)"为哲学家赋予了不同的内涵。作为笛卡儿、斯宾诺莎等大师在17、18世纪发展起来的一个哲学传统,“理性主义”,或者被人们称之为“笛卡儿的自然哲学”则大体表明了这样一种基本信念:

“思维能够一举把握明晰、清楚的基本原理。由于这样得到的原理对思维而言是明晰而清楚的,所以原理具有绝对的可靠性。从这——原理出发,运用纯粹:的演绎法,经过严密论证的环节,接二连三导出命题,于是便可以对整个宇宙的所有现象做出正确的解释。”

显然,人们进而指出:“在笛卡儿从‘先验原理’出发的自然哲学中,如果要追寻原理的确实性和真理性的根据,归根结底不外乎要乞灵于某种‘绝对者’,或者‘神’作为它们的保障。实际上,笛卡儿只能以神的完美性和不变性作为自然哲学的普遍原理。”

但是,“至少在物理学方面,18世纪的科学家已把科学看成是一种遵循自身存在的、独创的方法的学科,力求使科学摆脱宗教和神学。”

于是,我们不难得到一种具有一般意义的推论:以某种“先验原理”作为前提的理性主义,最终必然地与“神学”相关联,从而最终违背了最基本的科学原则。

爱因斯坦世界图和现代科学宗教

科学史家们曾经正确地指出:“历史总是在否定创造它的人们中前进的",但是,人们同样可以看到这样一种历史真实:在人类暂时面临某些认识困难的时候,那些曾经被否定了的认识谬误往往会以新的形式出现在人们的面前。

可以相信,任何一个生活在20世纪的人们,对于上述关于“笛卡儿自然哲学"的陈述绝对不会感到陌生,因为曾经极大地影响人类科学生活的爱因斯坦同样说过许多类似的话语。例如,在著名的“论理论物理的原理”一文中,爱因斯坦指出:

“理论家的方法,在于应用那些作为基础的普遍假设或者‘原理’,从而导得结论。科学家必须在庞杂的经验事实中间抓住某些可用精密公式来表示的普遍特征,由此探求自然界的普遍原理。”

“这种公式一旦顺利完成以后,推理就一个接着一个,它们往往显示出一些预料不到的关系,远远超出这些原理所依据的实在的范围。在没有揭示出那些作为演绎推理基础的原理之前,理论家在经验研究的个别结果面前总是无能为力的。"

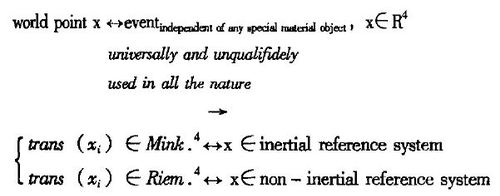

寻求某一种“先验原理”,从而能够为“整个宇宙”构造一种“普适的(Universal)”和“无条件的(Unqualified)”真理体系的愿望,充分表现在那个“独立于任何特定物质对象”的“世界图(World picture)”之中

在这个世界图中,事件(Event)作为与任何特定物质对象无关的一种“普适性陈述”被命名为“世界点(World point)”,可以描述自然界中所有可能出现的现象。但是,关于这样一种“先验原理”的具体表述形式,却完全不可思议地决定于人们对于“参照系”是否成为“惯性系”这样一个纯粹人文主义的选择。

正如人们批判笛卡儿“自然哲学”时所说的那样,对于这样一个“普适真理”体系,其“确实性”和“真理性”的根据同样只能“乞灵”于“神”的保证。当然,这也正是现代的科学主流社会不断渲染所谓的“科学宗教情结”,一再提出“直觉和顿悟”在自然科学研究中的前提性地位,从而成为几乎没有任何人,包括爱因斯坦本人做出理性解释的“相对论”提供依据的原因。

在《湍流和理论流体力学理性重构》一书的序言中,笔者说了一段与之相关的话,现转摘如下:

“与杨振宁先生同时荣获诺贝尔奖的李政道先生(见图),近年来曾经多次向人们提出‘物质世界中非对称性与物理世界中对称性之间矛盾’的问题,并且,将这样一种真实存在称之为*21世纪的第一科学难题'。因此,起码像人们已经看到的那样:对于‘无尽的物质世界’本身,是根本无简单的‘秩序’和‘和谐’可言的。更为恰当地说,物质世界真实展现的复杂性,恰恰是物质世界自身多样性的逻辑必然。因此,在这个意义上,对于某些自称为爱因斯坦继承者的当代智者,提出用一个‘12维的壳(流形)’取代爱因斯坦最初的4维Riemann空间,如果从纯粹宗教的角度考虑,这种取代仍然无异于一种‘背叛’,而从科学研究的哲学理念考虑,两种数学表述之间没有任何本质差异。显然,对于那个无尽的物质世界,这个12维的壳仍然显得过分简单。因此,除了‘神’的意志,大自然没有必要服从这样一个过分简单和单调的形式表述。而且,如果日后又出现另一位更为聪慧的智者,他提出需要用更高维数的抽象空间取代这个12维的壳,我们的后人又将如何处置呢?”

一种宗教意义上的背叛得以容忍的原因仅仅在于它们同样需要宗教的支撑。事实上,如果把“逻辑”视为一种必然的联系,当爱因斯坦以两个“矛盾着”的“真实”存在作为构建他的相对论的基础,那么,即使其后的推理不存在任何新的错误,他的整个理论体系也必然始终充满矛盾。更何况,形形色色“光速不确定性”的经验证实,使得“相对论”得以存在的简单基础也不复存在。

物质第一性原则和逻辑自洽性原则的辩证统一

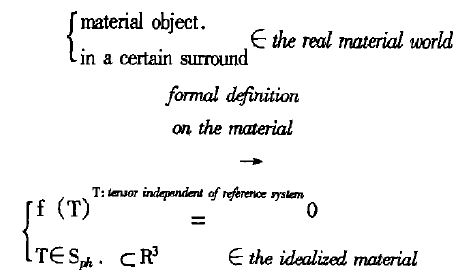

与“世界图”的取意完全相反,本质上存在描述物质世界的另一种“普遍模式”,即

显然,在这个一般性的描述模式中,对处于“确定物质环境(Certain surround)”中的“理想化物质对象(Idealized material object)”的形式认定具有前提性的根本意义,并且,一个以“张量形式(Tensor)”出现的形式表述,完全独立于人们对于一切“参照系(Reference system)”的选择。

如果将这个一般性表述与爱因斯坦的“世界图”相比较,人们不难发现,在几乎所有的哲学理念方面,两者存在根本的差异:

首先,与“世界图”中的“普适性表述”完全独立于任何特定的物质对象不同,在这个一般性表述中,一切形式系统不仅决定于被描述的理想化物质对象,还根本决定于与该物质对象发生主要作用的“物质环境"。因此,与“相对论”从来不研究“存在条件、有限论域”不同,对于依赖于“物质对象和物质环境”的“存在条件、有限论域与相关限制”的研究,始终具有前提性的地位。因此,一切合理的形式表述总是“条件存在和有限真实”的,甚至可以视为“确定物质环境中理想化物质对象”的一种重言式表述。

在这个一般性的形式表述中,不仅需要对“理想化物质对象”构造一种形式认定,而且还要把这种理想化物质对象与“确定物质环境”构造一种必要的逻辑关联,以试图表现“物质世界”的“整体性”和依赖于自身而存在的“客观性"。事实上,物质世界是一个彼此作用和关联的整体。因此,当人们期望表现物质世界的某一个部分时,人们必须根据经验事实,将那个对于物质对象发生主要作用的部分,即“物质环境”同时加以形式认定。也正因为此,表现“物质对象”运动学行为的形式表述,总必须形式地定义在“特定物质环境”所张的几何空间之中,从而与“世界图”依赖于“参照系是否是惯性系”这样一种人为选择不同,不仅完全独立于“参照系”的人为选择,还必须借助于一个“自身独立于参照系选择”而存在的“张量形式”加以表述。总之,如果说“世界图”将人类对于物质世界的认识完全寄托于某些智者对于“先验原理”的“直觉和顿悟”,那么,与之完全不同的是,人类自身的认知或者一切主观意志,除了表现在对于“理想化物质对象”的构造,必须使这个一般性的形式表述被彻底摒除出去,以表现“物质世界"自存的规律。

当然,与“世界图”试图表现整个“物质世界”必须“同一地”服从某一个特定的形式表述(为什么?)完全不同,在这个一般性的形式表述中,任何特定的形式表述都不具普适意义。形式表述的差异,根本决定于被描述物质对象的差异。但是,描述物质世界的“语言”必须是严格“统一”和“无歧义”的,正如爱因斯坦本人引入一对“原时和钢尺”作为时空度量的“同一化”基准一样,不允许对于形式语言的逻辑内涵做出任何形式的革命。并且,在这个意义上,一切形式表述与其被称之为一种“规律”,需要某些特定的物质对象服从,不如更为恰当地将这些形式表述称之为这些不同特定规律对象自身蕴含的“抽象同一性"。于是,只要满足相同的认定前提,不同的物质对象仍然同一地满足形式上完全相同的形式表述。也正因为此,一切合理的形式表述总必须是“逻辑相容”的。

事实上,将一般性形式表述中的基本特征加以综合,则成为自然科学研究中必须严格遵循的“物质第一性”和“逻辑自洽性"两个最基本原则。并且,这样两个不同的原则互为依赖地共存于自然科学研究之中。

自然科学研究中的“理性自律”

如果仍然采用广重彻在其《物理学史》中的相关论述,自然科学研究中的“理性自律”并不是像笛卡儿认为的那样,可以先验地把握“绝对原理”,而仅仅是指物理学陈述中必须具备的“统一性”或者数学方法所蕴含的“无矛盾性”。

现代哲学家指出:“在另一种意义上,说某物是有理性的或合理的是指它与普遍的规则、规律和公认的目标相一致,而且它也坚持思维的某些性质,诸如一致性、连贯性、完整性等。在此意义上,有理性意味着恰当的、有道理的、可理解等。”因此,尽管“无矛盾性”并不能完全涵盖“理性”的全部内容,但是,理性得以存在的前提必须严格满足“无矛盾”的起码要求。

值得指出,作为20世纪著名的物理学家,朗道在其著名的《理论物理教程》中曾经公开将理论物理中的“数学严谨性”称之为“自欺欺人”。应该说,在这一点上,朗道与作为“非理性主义学者”的Feyerabend同样是诚实的,这或许也是后者将人文主义中的“诚实”与“科学"加以关联的原因。任何一个诚实的人,无法否认现代理论物理中大量存在的“逻辑不自治”问题。于是,是否需要遵守以“严格遵循逻辑自治性”为基本内涵的“理性自律”,重新成为自然科学研究中一个不可回避的前提性问题。

结束语

一旦能够对被研究的物质对象做出一种基本符合真实的理想化认定,那么,蕴含于这个特定物质对象自身的抽象同一性就成为这些理想化物质对象必须共同遵循的基本规律。但是,准确把握被描述的物质对象及其所处的物质环境,并且对它们做出合理的形式认定往往不是一件十分容易的事情。或者说,人们需要意识到,通常仅仅是在对某些物质对象的“行为规律”做出反复的认证和研究以后,人们才可能对特定物质对象的本质属性形成一种真正客观的认识。正因为此,纵览整个科学发展史,到处充满了人们“猜测”的思维痕迹。并且,当人类需要进一步了解大自然中许许多多的“未知”现象时,这样一种猜测式的研究方式仍然会继续下去。但是,这种由于对于物质对象缺乏切实认识而不得已采取的猜测式研究,并不妨碍人们对于现有的自然科学体系按照“理性自律”的基本原则进行重新梳理。事实上,如果科学的主流社会公开容忍形形色色的“数学不严谨性”的存在,那么为什么不能允许人们对现代自然科学体系进行一次历史性和全局性的梳理呢?

(参考文献略)