罗斯·多尔(左)和芭芭拉·坎贝尔(右)都对给予他们人工视觉的视网膜植入体感到欣喜

交通高峰时间,芭芭拉 · 坎贝尔(Barbara Campbell)正穿行于纽约市的一个地铁站时,眼前突然全暗了。过去4年来,坎贝尔一直使用左眼内的一个高科技植入体,该植入体给予她一种简陋的仿生视觉,在一定程度上解决了她的遗传疾病带来的问题,该疾病使她在30多岁时完全失明。“我记得我那时所处的位置:我正在从6号线换乘F线,走下楼梯时的骤然之间,我听见了轻轻的哔哔声。”坎贝尔说。这不是她的手机快耗尽电量的警示声,而是代表她的第二代阿格斯(Argus)视网膜植入体系统关闭了。她眼前的明暗斑块消失不见了,她要在植入体的帮助下,才能看见那些明暗斑块。

特里 · 拜兰(Terry Byland)是唯一一个双眼都接受这种植入体的人。他的右眼于2004年接受了第一代阿格斯植入体,11年后左眼接受了第二代阿格斯植入体,两个植入体都由第二视觉医疗产品公司制造。他帮助该公司测试技术,向媒体感人地讲述自己的体验,甚至在一次会议中与盲人歌手史蒂维 · 旺德(Stevie Wonder)会面。“我从一个进行测试的普通人变成了一名代言人。”他回忆道。然而,到了2020年,拜兰间接获知,第二视觉公司已经抛弃了视网膜植入体技术,而且濒临破产。尽管拜兰双眼的植入体系统依然在运作,但他不知道这种情况会维持多久。“只要不出任何故障,我就没事。但如果哪个地方出了故障,我就完蛋了,因为植入体没有办法修复。” 他说道。

罗斯 · 多尔(Ross Doerr)是第二视觉公司的另一名患者,他对此直言不讳:“这是一家拥有绝妙技术的公司,但也是糟糕的公司。”他在2019年于一只眼内放入植入体,至今他还记得看见那年圣诞树上的闪耀光亮。他在2020年初兴奋地获知,他合乎条件,能接受软件升级,升级之后能进一步改善他的视觉。然而,在新冠疫情出现的头几个月里,他听到一些关于公司的流言蜚语,于是他致电给自己的视觉康复治疗师。多尔回忆,治疗师说:“你打电话来真是巧了,我们刚刚被公司炒了鱿鱼。顺便说一下,你无法获得升级了。”

上述三名患者——以及其他350多名位于世界各地、接受了第二视觉公司植入体的盲人——发觉他们置身于无比残酷的现实世界,变革了他们人生的科技产品又成为一种被废弃的器件。只需一次技术故障,一根断掉的导线,他们就会丧失人工视觉,还可能是永久地失去。祸不单行的是,眼睛里停止运作的阿格斯系统会引起并发症,干扰磁共振成像(MRI)扫描之类的操作,而将植入体从眼内移除的过程痛苦,费用昂贵。

高科技神经植入体

神经植入体是指与人类神经系统交互的器件(交互要么在外周神经系统,要么是在大脑中),它们属于一个迅速发展的医学门类(该门类有时也被称为电子药物学)。某些技术已经牢固建立起来,譬如减少帕金森症患者颤抖症状的脑深部刺激器件。然而,近期在神经科学和数字技术上取得的进展又激起了脑科学领域的“淘金热”,以埃隆 · 马斯克的大脑植入体公司神经链接(Neuralink)的特大规模投资为代表。一些公司在热烈讨论逆转抑郁症、治疗阿尔茨海默病、恢复活动,甚至追求超人认知(superhuman cognition)等方面的前景。

这些公司不会全都成功,如以洛杉矶为大本营的第二视觉公司就为那些对大脑科技感兴趣的大胆企业家提供了一个警示故事。当前沿的植入体受挫失败,或是像翻盖手机和Betamax录音带一样逐渐消失,或是产品背后的公司破产了,会发生什么?

第二视觉公司的问世始于一道闪光。1991年,一名由电气工程师转行的医学生罗伯特 · 格林伯格(Robert Greenberg)站在手术室里,看着一名外科医生往一名失明患者的眼睛插入一根极小的导线,该病人处在局部麻醉下保持着清醒。当导线触碰到患者的视网膜会递送微小的电流震击,患者说他的漆黑视野里出现一个光点。外科医生插入第二根导线,患者看见两个光点。“假如你能创造出两个光点,那么在我看来,显然你可以生成更多光点,生成图像。我们只需要造出一个器件。”格林伯格说道。

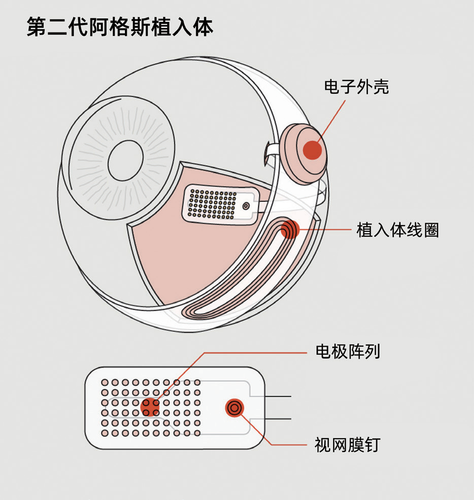

当然,这并不容易。格林伯格在阿尔弗雷德 · 曼恩基金会(一个研发生物医学器件的非营利机构)工作时,花了许多年研发技术。他与三名合伙人一起在1998年创立了第二视觉公司。拥有16个电极阵列的第一代阿格斯视网膜植入体和拥有60个电极阵列的第二代阿格斯视网膜植入体进行临床试验后,于2011年获得欧洲监管部门的许可,2013年获得美国监管部门的许可。

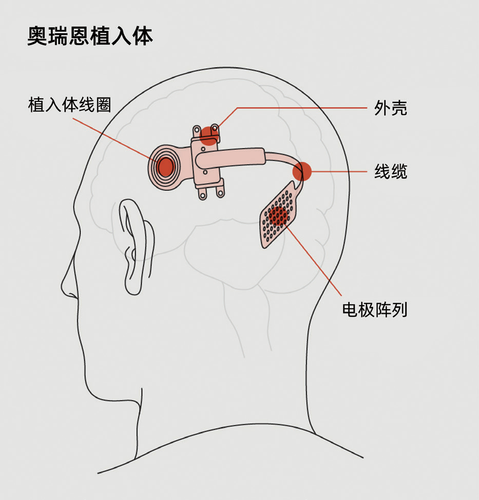

第二视觉公司在2019年中止视网膜植入体产品线,2020年几乎歇业,2021年6月的一次公开发行中,以每股5美元的价格募集到5 750万美元。公司承诺将资源集中放在脑植入体奥瑞恩(Orion)正在进行的临床试验上,这个脑植入体也能提供人工视觉。然而,公司的股价暴跌到每股1.5美元左右。

在2022年2月,该公司宣布与初创生物医药公司纳米精准医疗(NPM)拟议合并,新公司会聚焦于研发新颖的给药植入体。第二视觉公司的高管不会出现在新公司的领导团队中,公司提供了一份宣布合并之前的电邮声明:“我们是针对失明的神经调控器件领域广受认可的全球领导者,投身于研发新型技术,希望医治最广泛的视力受损者群体。”该公司让数百位患者经历了一番犹如坐过山车一般跌宕起伏的历程,从技术创新、修改规章、医学和财务受挫,直至最后近乎彻底崩溃。如今,随着第二视觉公司逐渐淡去,高科技视觉植入体的未来比以往更加朦胧。

坎贝尔在曼哈顿的地铁站换乘时,她的视网膜植入体突然瘫痪,再也无法工作

格林伯格多年来一直致力于将视网膜植入体推向市场

视网膜植入体与大脑植入体

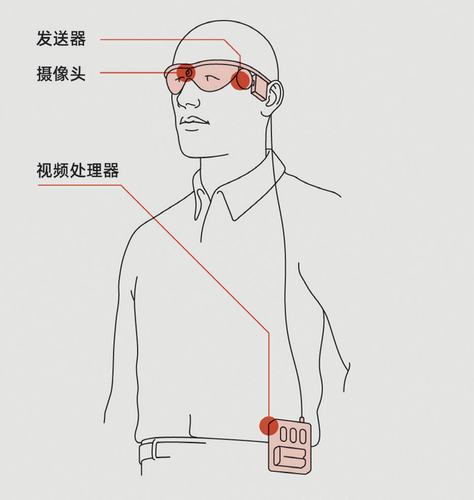

植入体通过外科手术形式放入眼内,这个步骤要耗费大约4小时。但第二代阿格斯系统所包含的不只是植入体而已。使用者还要佩戴一副有小型摄像头的特殊眼镜,该摄像头顺着一根导线发送视频至一个视频处理器(VPU),该处理器通常挂在使用者的腰带上。

VPU将图像转换为60个黑白像素构成的图案,再传回给眼镜中的发送器,发送器以无线形式将信号发给眼睛外部的天线。信号再从那儿传给附着在患者视网膜上的拥有60个电极的阵列。每秒钟,电极以不同的图案多次刺激眼球,生成一连串闪光,对应于低解析度的视频馈送。本质上,电极取代了健康眼球中的感光细胞,正是那些细胞对光做出反应,沿着视神经传送信息给大脑。

第二视觉公司的两项人工视觉技术都起始于一个能把视频流发送给视频处理器的摄像头。视频处理器将图像转换成60个像素的简单图案,并将那些信息发送至用户眼镜上的发送器

对于第二代阿格斯视网膜植入体,刺激图像将植入视网膜中

患者和医生纷纷强调,第二代阿格斯植入体提供了一种人工视觉,一种崭新的感觉,人们必须学会如何使用。使用者摇动脑袋时,感知到一些深浅不同的灰色斑块出现又消失。“这是第一种人工视觉技术,是一项新生的技术。我们自问了许多次:什么样的技术足够好?毫无疑问,这种技术还非常粗糙。” 格林伯格说。

第二视觉公司表示,大多数患者的所见足以协助他们的基本移动,但结果仍参差不齐。一些患者能辨认出深色马路上人行道的白色斑马线,或者面对一张明亮的脸,其他患者则连看见基本的图案和形状都很难。然而,对于多数患者来说,视网膜植入体值得一试。多尔记得他在手术前的想法:“尽管它不是正常视觉,但它肯定比我眼下拥有的东西更好。”

住在荷兰的杰伦 · 珀克(Jeroen Perk)在19岁时几乎完全失明。2013年,36岁的珀克成为接受第二代阿格斯植入体的最年轻患者中的一员。他是一个成功故事:在仅仅两年后,珀克已在第二视觉公司发布的视频中滑雪和射箭。

卢西恩 · 德尔普廖雷(Lucian Del Priore)是一名参与了临床试验的医生。他在纽约长老会医院工作时,为坎贝尔做了植入手术。他记得当美国食品药品管理局(FDA)批准第二代阿格斯技术用于视网膜色素变性患者时的激动心情,“对于那些患者来说,并没有其他选择可言。这些患者完全处于黑暗中,他们无法辨别出阳光明媚的海滨与匹兹堡地下煤矿的差别。他们能获得某种视力,这个想法令人激动——对于患者和医生来说都是如此。”

格林伯格说,第二视觉公司的长期计划是转向大脑植入体,那样会完全绕过眼睛,直接刺激视觉皮层。神经器件能帮助更多有视力问题的人士,甚至包括那些因为视网膜或视神经受损严重而不适合接受第二代阿格斯的患者。但格林伯格无法为公司掌舵,引导它成功转型。

2019年7月18日,第二视觉公司声称会逐步淘汰视网膜植入体技术,为下一代针对失明症状的大脑植入体奥瑞恩的研发扫除障碍,该产品已经在2018年开始临床试验。美国国立卫生研究院在资助其临床试验,在五年内给予640万美元的经费。

第二视觉公司声称对视网膜器件的支持不会改变,会继续维持客户关怀和视觉康复专家的完整团队,客户能和以往一样方便地获取服务。然而,根据一位曾在该公司工作的工程师的说法,这种承诺在那时已经靠不住,公司再也没有继续制造和销售。

对于临床试验中的奥瑞恩植入体,刺激图像将被植入大脑中

希望与失望

拜兰2004年植入的第一代阿格斯植入体没有遇到任何问题。事实上,当有第二代阿格斯植入体时,他迫不及待地想尝试一下。“你一旦尝过再度看见某些东西的滋味,你会想要继续下去,让体验越来越好。”

第一代阿格斯植入体仅有16个电极,第二代阿格斯植入体有60个电极,这一跃升改善了拜兰的视觉,而且看起来更大的进展近在眼前。南加州大学和第二视觉公司在2016年和2017年进行了一系列试验,拜兰被告知了“虚拟电极”的概念,也就是依靠软件升级将他的阿格斯系统像素增加到原先的四倍,同时采用新款视频处理器。“我那时很开心,我感觉我们即将真正地取得重大突破。”其他患者也收到信息将会获得升级,包括数字摄像头、热成像,甚至是面部识别软件等。2016年,一位南加州大学教授甚至提出色彩视觉的可能性。然而,到2018年时,拜兰对第二视觉公司的印象已然转变——试验已经放慢进度,而且没有推出任何新技术的迹象。“我感觉他们也许没有跟我说实话。”拜兰说道。

尽管第二代阿格斯植入体在技术上令人印象深刻,但它面临了财务上的逆风。第二视觉公司在美国以15万美元左右的价格出售第二代阿格斯植入体——根据格林伯格的说法,这个价格大约是其他神经调控器件的五倍。尽管如此,公司还是在亏钱,算上所有经常开支,产品没有盈利。

况且,对于患者来说,植入第二代阿格斯仅仅是漫长而艰苦的旅程的起始。一批视力康复专家与用户一对一协作,这个过程常常要持续数月或数年。一位使用第二代阿格斯的患者估算植入体、手术和康复的总成本是49.7万美元。一般来说,植入体花费和其他大部分开支的至少80%由保险承担。

目前远远不能确定获得正面结果。琳达 · 柯克(Linda Kirk)于2017年在纽约接受了第二代阿格斯植入体,媒体以她为题材写了篇乐观的新闻报道,她却发现植入体与其说给人赋能,更多的是让她分心。“我真想能告诉他们,这个产品很棒,很成功。但我办不到。”两年后,柯克停止使用植入体。

视觉科学资深研究员埃里斯 · 阿尔迪蒂(Aries Arditi)是第二代阿格斯临床试验的项目负责人。他说:“在与那些生下来有视力、后来才失明的患者打交道的数十年里,我明白到他们对于一些会帮上忙的产品常常产生一种孤注一掷的希望,什么都愿意尝试。而第二视觉公司做出了超出履行能力的承诺。我觉得十分不安,那些患者所依赖的是希望,而不是实际验证过的性能。与患者打交道的经历慢慢让我对这项技术失望。”阿尔迪蒂还做了一项研究调查,纳入了第二代阿格斯临床试验在美国的几乎所有参与者,调查显示出器件视觉质量的弱点。

坎贝尔发觉仿生视觉系统很有用。作为一名纽约市民,她在熙熙攘攘的人行道上和搭乘地铁或公交车时使用这套装置。“我用得越多,见到的好处越多,我觉得我是在重新训练我的大脑去看见东西。”然而,在常规使用4年后,坎贝尔的系统在地铁站里突然瘫痪,尽管几次尝试修理,但器件再也无法工作。当她和医生讨论移除眼内的植入体后,她最终决定,不值得冒险另做一次手术。她的左眼里至今依然留着那个停止运作的技术产物。

单单不运行可能不是最糟糕的情况——也许还有其他医学上的问题。在FDA要求下,第二视觉公司以2007年到2019年的30个患者为对象进行了第二代阿格斯器件的许可后研究。在那期间,观察到36起严重不良事件和152起温和不良事件。

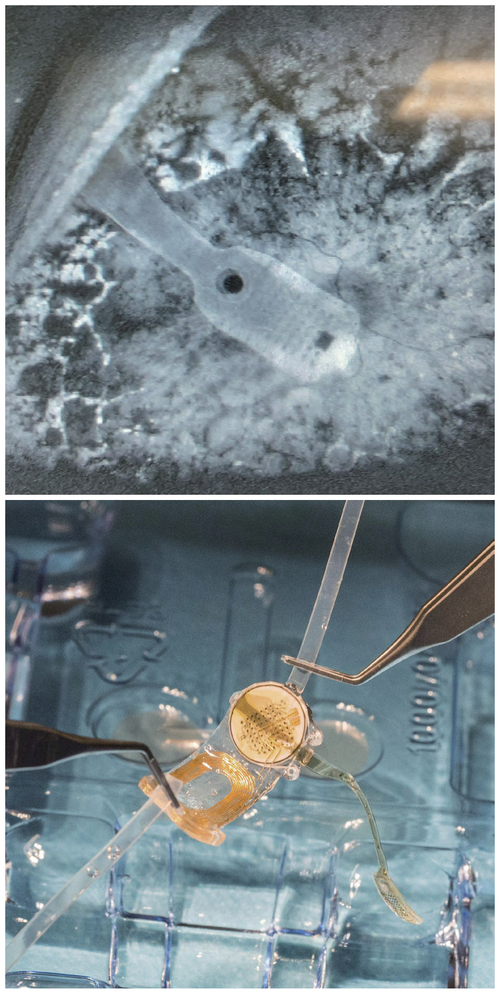

第二代阿格斯视网膜植入体取代了眼球中已经停止工作的感光细胞。它的电极阵列刺激细胞向视神经发送信息(上),附带的植入体线圈和电子外壳(下)接收到用户眼镜发来的刺激图像

FDA有一个公开的数据库“制造商和用户设施器件使用体验”(MAUDE),制造商被要求提交严重不良事件报告,对于医护专业人士和患者则是鼓励他们提交报告。2014年到2020年,MAUDE数据库中第二代阿格斯器件报告总共90份。一些报告描述的炎症、感染或疼痛能够用药物来控制,但将近80%的报告涉及手术干预。进行手术的原因包括眼内出血和低眼压,在大约15%的案例中出现视网膜剥离。不过,这样的情况不是非常常见。2017年的数据显示,244个许可后患者中,83%的患者在手术两年后没有经历严重不良事件。

对于植入阿格斯和奥瑞恩的患者而言,更糟糕的情况还在后头。2020年3月30日,第二视觉公司宣布打算停止运营,并引述了COVID-19疫情对公司融资能力的影响。

多尔无法用磁共振成像检查脑肿瘤,因为他的医生无法获取植入体相关的信息

多尔很快受到了影响。一直以来,使用第二代阿格斯超过几小时总导致他略感头晕,这是一个众所周知的副作用。但在2020年初,他开始感受到严重眩晕。多尔的医生安排了一次MRI扫描来排除脑干肿瘤,但MRI的强磁场能与第二代阿格斯植入体发生相互作用。多尔最终改成进行CT扫描,扫描未有任何发现。“我到现在仍然不知道我有没有脑干肿瘤。”他说。

珀克摔坏视频处理器后,他的第二代阿格斯系统停止运行。他不得不向用户群体征求额外配件,才让系统再度运行

珀克也遇到了麻烦。他每天使用第二代阿格斯最多达到9小时,而在2020年11月,他的视频处理器从腰带上跌落到地上,摔得四分五裂。之后的一周里,珀克考虑各种选择,包括从视网膜上移除器件。“我的结论是,我必须恢复我的视觉。”他说道。珀克与其他用户群体分享了他的处境,询问是否有人拥有额外配件。他很快收到一些回应。到2021年2月,他拥有了一套翻新的系统,现在正快乐地使用着。“很遗憾,阿格斯不会往前进了,但我是个幸运儿。我对于接受植入体从未有丝毫懊悔。” 他说道。

目前就职于德州大学西南医学中心的神经外科医生纳德 · 波雷逊(Nader Pouratian)是参与奥瑞恩大脑植入体临床试验的研究人员之一。他表示,使用奥瑞恩的患者担心在大脑里留下缺少支持的器件,他们充满焦虑,担心会被无助地抛下。

本杰明 · 斯潘塞(Benjamin Spencer)是一名接受奥瑞恩植入体的患者。他在2018年接受神经植入体时,已经失明了26年,最初他对此很欣喜,当他和家人一起在家中首次使用奥瑞恩时,“感觉棒极了。眼前就是我的妻子。我从未见过她,除了在我的梦中。”他说,奥瑞恩使得他能不用导盲杖就穿行于杂货店购物,“但对于未来,我在思考,要不要移除它?为了安全地接受MRI扫描,确实有一名患者选择移除器件。”

艰难的决定

不过,参与这项研究工作的神经外科医师对奥瑞恩技术充满了热情。丹尼尔 · 约瑟(Daniel Yoshor)在贝勒医学院执教神经外科学期间,为病人植入过两个奥瑞恩器件。他认为技术是“重要的第一步”。近期,他已经试验了一些刺激图像,能给予使用奥瑞恩的患者更高的视敏度,甚至使他们能识别出电脑屏幕上的大号字母。

神经外科医生波雷逊说:“对于任何应用来说,60个电极的大脑植入体是迄今为止最高科技、最精准的神经植入体。从技术的角度来看,它的性能相当惊人。”奥瑞恩要获得FDA许可的话,需要更大规模的临床试验。

第二视觉公司也许已经放弃视网膜植入体,但是对于不用做脑手术就能获得仿生视觉的技术,其他公司依然看好这项技术的需求及市场。巴黎的Pixium视觉公司正在欧洲和美国进行可行性试验,研究普瑞玛(Prima)系统是否能帮助老年性黄斑变性患者(老年性黄斑变性是一种比视网膜色素病变常见得多的病症)。

斯坦福大学眼科学教授丹尼尔 · 帕兰克(Daniel Palanker)准许Pixium公司使用他的技术。普瑞玛植入体尺寸更小,构造更简单,价格也比第二代阿格斯植入体更低廉。普瑞玛更优秀的图像解析度有潜力让Pixium视觉公司获得成功。“如果你提供出众的视觉,那么会有许多患者上门。”

一些参与第二代阿格斯研究工作的临床医生试图抢救出他们从技术中能得到的成果。约翰 · 霍普金斯大学医学院的眼科学副教授吉斯灵 · 达涅利(Gislin Dagnelie)已经建立起一个临床医生网络,那些医生依旧在与使用第二代阿格斯产品的患者合作。研究者在做的实验包括用热成像镜头来帮助用户看到脸庞,用双目摄像头过滤掉背景,以及人工智能驱动下的物体识别。如今,这些升级不太可能最终变成商品化的硬件,但它们能帮助未来的视觉假体。

多尔认为,对于第二视觉公司来说,抛弃第二代阿格斯技术以及用户,或许具备短期财务上的合理性,但假如它决定将大脑植入体商品化,那么这个决策可能会倒过来反噬合并后的新公司。“庆幸的是,我是植入视网膜,而不是大脑组织。假如必须要将它从大脑里取出,肯定会更棘手。”

纳米精准医疗公司的CEO亚当 · 门德尔松(Adam Mendelsohn)说,合并后新公司的优先事项是给药装置,也会有一些战略性选择,使得推进奥瑞恩技术的发展具有意义。“我们真心想要努力寻找到最佳的战略,探索奥瑞恩产品的各种利用方案,将奥瑞恩技术带给广大患者。假如神经植入体的开发继续前进,那么新公司至少会受益于‘后见之明’。我们花费许多时间来思考从阿格斯产品上获得的教训,以及思考如何避免重蹈覆辙。”

创新就免不了遭遇失败。第二代阿格斯植入体是一项创新技术,这些进步也为其他研发仿生视觉系统的公司铺平了道路。但是,对于未来考虑接受植入体的患者来说,阿格斯产品用户陷入困境的警示可能让一个原本艰难的决定难上加难。他们应不应该冒险尝试新技术?假如他们接受植入体,并发觉它有助于巡游世界,那么他们应不应该允许自己依赖它?

资料来源 IEEE Spectrum