这位理论物理学家因在无序性和磁性材料方面的工作获得了诺贝尔奖,但这远不足以表彰他在凝聚态物理学界无与伦比的贡献。

菲利普·安德森,1977 年10月

菲利普 · 沃伦 · 安德森(Philip Warren Anderson,1923—2020)是20世纪下半叶最富有成就也是最重要的物理学家之一。在贝尔实验室、剑桥大学和普林斯顿大学的五十多年的职业生涯中,他凭借超凡的品味、深刻的洞察力和非凡的创造力,一直在努力探索大自然的规律。

安德森将多体物理学融入了固体物理的理论中,从而推动了如今的凝聚态物理学的诞生,他在这方面的贡献远超他人。他在1984年所著的《凝聚态物理学的基本概念》(Basic Notions of Condensed Matter Physics)中指出,要想对含有1023个粒子的系统进行描述,应当构建并使用模型哈密顿量,而不是求解多体系统的薛定谔方程。在过去的几十年里,这一观点已经成为各种凝聚态物理教材中的主流思想。

另一位诺贝尔奖得主皮埃尔-吉勒 · 德热纳(Pierre-Gilles de Gennes)非常钦佩安德森,曾经形容他为“固体物理学界的教皇”。这个绰号颇为贴切,因为安德森确实就像是建立起了这个领域的一系列信条。忠实的追随者们时刻关注着他的每一句话,许多人还会努力揣测并尝试证明他的观点。但在安德森自己看来,他是一个不受规矩束缚的反叛者,总是对自然规律背后的原因有着永远无法满足的好奇心。本文将具体介绍安德森的生活和科研工作,阐述他给物理世界带来的巨大影响。

来自中西部的少年

安德森双亲的祖先分别是来自苏格兰和爱尔兰的移民,他们都参加过美国独立战争,子孙后代在印第安纳州西部肥沃的土地上定居,经营农庄。并不是所有人都喜欢干农活,比如安德森的外公和舅舅,他们在克劳福德斯维尔的沃巴什学院从事拉丁文、数学和英文的长期教学工作。安德森的父亲和叔叔都是植物病理学家。安德森在厄巴纳-香槟长大,因为他的父亲是伊利诺伊大学香槟分校的教授。他也会时常回到克劳福德斯维尔,与家里的亲属保持密切的联系。他的家族具有典型的印第安纳人气质,热爱国家,勇于质疑,而又细致敏感。

高中时期,安德森成绩优异,而且擅长跑步、网球和速滑等运动。他参加了生物和棋类社团,每年都会参演学校举办的演出,在毕业典礼上创作并朗诵自己的作品。他的高中毕业相册上写着“不可儿戏”(“The Importance of Being Earnest”),这是作家奥斯卡 · 王尔德(Oscar Wilde)的一部戏剧作品的名字。

图11934年,10岁的菲利普·安德森(前排中间)和家人及亲戚在一起。安德森身后是他的母亲埃尔西(Elsie)。他的妹妹埃莉诺·格蕾丝(Eleanor Grace)站在最左边。左数第三位是他的父亲哈利(Harry)

那时,安德森经常跟着父亲,和伊利诺伊大学的教职员工们一起在周末聚会。他们远足、游泳、打垒球,并且经常讨论饱含左翼思想的政治话题。安德森深受影响,在以后的人生中一直对社会公正抱有坚定的信念。正是通过这些聚会活动,安德森结识了物理系主任惠勒 · 卢米斯(F. Wheeler Loomis),并在他的推荐下获得了哈佛大学的奖学金。

安德森大学二年级时,美国参加了第二次世界大战。他急于为国效力,因此从物理专业转到了能够快速毕业的电子物理专业,这是哈佛为鼓励学生参军而特别设置的专业。毕业后,安德森在美国海军研究实验室做了两年的微波工程师工作,这段经历使他意识到,自己还是应该回到理论物理方向施展才能。战争结束后,安德森重回母校,攻读博士学位。他发现,之前的电子物理专业连量子理论都没有涉及,所以此时的他迫切希望能够在哈佛接受正统的物理学教育。

像安德森一样,战争期间的许多学生专注于战事相关的工作,或是直接投身于军营。等到战争结束后,有一大批学生回到了校园,申请读研。于是,许多具备优秀理论素养的学生都跟安德森一样在同一时间来到了哈佛。有十一名学生选择跟随学校新聘的明星教授朱利安 · 施温格(Julian Schwinger),从事核物理研究工作。而安德森则表现出了他此后频繁展现的反主流精神,刻意地找了个不喜欢核物理的借口,转而跟从约翰 · 范弗莱克(John Van Vleck),并首次对小分子微波吸收谱进行了完整的量子力学计算。

安德森于1949年1月毕业,他的博士毕业论文至今仍被广泛引用。然而,他的求职过程却颇为艰难。面试官对分子物理学领域的应聘者并不太感兴趣,他们更倾向于寻找核物理方面的专家。最后,通过范弗莱克安排的一次面试,安德森加入了贝尔实验室由威廉 · 肖克利(William Shockley)领导的课题组,从事固体物理研究,这是美国当时在这一领域的唯一一个研究小组。

贝尔实验室

20世纪中叶,贝尔实验室可以说是世界上最出色的研究机构。安德森在贝尔实验室收获了很多,实验室也因他的加入而受益颇丰。在最初的几个月里,他研读了弗雷德里克?塞茨(Frederick Seitz)于1940年完成的著作《现代固体理论》(The Modern Theory of Solids),并证实了肖克利提出的关于钛酸钡陶瓷氧化物中的铁电性起源的猜想,还向一个学术期刊俱乐部推荐了莱纳斯 · 鲍林(Linus Pauling)提出的利用共振价键理论解释金属结合力的论文。

和之前的许多人一样,安德森很快便对肖克利的专横态度失望不已。他转而向贝尔实验室的另外三名杰出学者寻求指导,他们分别是格雷戈里 · 万尼尔(Gregory Wannier)、科尼尔斯 · 赫林(Conyers Herring)和查尔斯 · 基泰尔(Charles Kittel)。万尼尔的教导使他爱上了统计力学;赫林不仅教给他固体物理的知识,还向他传授了许多文学方面的知识;基泰尔引导他了解磁学,并且特别建议他在反铁磁性方面展开研究,因为当时刚出现的磁性中子散射技术正好可以用于这方面的实验研究。

1952年1月,安德森向《物理评论》(Physical Review)提交了关于反铁磁性的量子近似理论的论文。这篇文章具有非常重要的历史意义,正是在这篇文章中,自发对称性破缺的概念被首次提出。在一些情况下,系统的哈密顿量对于某种对称变换具有不变性,但系统会自发地从多个简并的对称构型中选择该种对称变换从而失去对称性,这样的现象被叫作自发对称性破缺。安德森在对这一现象进行讨论时,提到了与后来所谓的戈德斯通模(Goldstone mode)颇为类似的内容。直到十年之后,他在对称性破缺方面的观点才得到人们的关注。

图2 安德森在贝尔实验室的导师(左起):格雷戈里·万尼尔、科尼尔斯·赫林和查尔斯·基泰尔

日本理论物理学家久保亮武(Ryogo Kubo)在认识安德森之后不久,便邀请他去东京参加首届国际理论物理学大会,并希望他来自己的研究组参观六个月。贝尔实验室批准了安德森的无薪假期——富布莱特基金会付了他的薪水。1953年9月,他携妻子乔伊斯(Joyce)和女儿苏珊(Susan)抵达了日本(见图3)。

在东京的大会上,安德森在主题报告环节现场提问了五六次,他发现自己跟费利克斯 · 布洛赫(Felix Bloch)、拉尔斯 · 昂萨格(Lars Onsager)、内维尔 · 莫特(Nevill Mott)等顶级理论物理学家都能非常顺利地交流。随后,安德森自己所做的关于当代磁学研究的演讲也得到了久保亮武和其他日本青年物理学家们的好评,这使他信心大增。在回家的路上,他意识到,自己不再只是个固体物理学界的入门新手。他已经具备了足够的能力和研究思想,完全可以独立开展理论物理的研究工作。

在贝尔实验室最初的十五年里,由他自己独立完成的论文基本都是直观论点与详细计算的完美结合。其中包括他将库仑效应与解释超导现象的巴丁-库珀-施里弗(Bardeen-Cooper-Schrieffer,BCS)模型的整合工作,以及另外两篇令他获得1977年诺贝尔物理学奖的论文。

图31954年1月,安德森一家在日本喝茶聊天。从左至右依次是:苏珊·安德森(Susan Anderson)、小谷正雄(Masao Kotani)、菲利普·安德森、久保亮武、山内恭彦(Takahiko Yamanouchi)和乔伊斯·安德森

安德森发现,原本正常传播的波可以被无序介质限制在某个区域内,这引起了诺贝尔奖评委的关注。贝尔实验室的乔治 · 费埃尔(George Feher)收集了掺杂的硅晶体中的自旋共振数据,安德森利用这些复杂的数据构建出了一种简单的无序晶格中的电子运动模型,并对其进行了分析。他由此猜测并继而证明,这种无序晶格会明显抑制量子隧穿效应,导致原本自由传播的电子波函数被约束在局部区域内,这一现象现在被称为安德森局域化。和自发对称性破缺类似,这一想法直到论文发表很久之后才被他的同事相信并理解。

诺贝尔奖评审委员会关注的另一篇论文,是安德森对不成对自旋的原子嵌入无磁性金属时磁矩持久性的研究。安德森从同事伯纳德 · 马蒂亚斯(Bernd Matthias)那里获得了相关数据,并花了数周的时间仔细研究。这篇关于磁矩的论文是他所有文章中最为出色的一篇。在文章中,他总结了实验情况,讨论了以往关于这个课题的理论,然后给出了一个模型哈密顿量,先定性讨论了特殊情况,然后使用哈特里-福克(Hartree–Fock)方法进行了分析,由此得出结论,最后给出他所估计的极限。

安德森喜欢与实验人员聊天,对实验涉及的技术细节表现出强烈的好奇心和求知欲。他花了大量的时间理解实验的动机和策略,也喜欢自己动手处理原始数据。在1999年美国物理学会组织的一次口述历史访谈中,他称自己“六成是理论物理学家,四成是实验物理学家”,尽管,他从来没有亲自完成过一次实验。

剑桥

1961—1962年间,安德森利用休假在剑桥大学访问了一年。在此期间,他只发表了一篇小论文,但他的影响却直接使得另外两位物理学家获得了诺贝尔奖。其中一位是布莱恩 · 约瑟夫森(Brian Josephson),他在安德森的研究生课上了解了对称性破缺。课后,约瑟夫森和安德森花了几个小时的时间讨论宏观超导波函数相位的含义。不到一年之后,约瑟夫森发表了一篇简短的论文,预言了直流和交流约瑟夫森效应。由于这项工作,约瑟夫森在1973年获得了诺贝尔物理学奖。

对2013年获得诺贝尔物理学奖的彼得 · 希格斯(Peter Higgs)来说,安德森也起到了同样重要的作用。在与剑桥的粒子物理学家的日常茶会上,安德森了解到,现有的规范场理论无法使原子核中携带弱力的粒子具有质量。安德森灵光一闪,意识到如果改变一些变量,他早些年研究过的BCS超导模型中的库仑效应,恰好就与基本粒子的质量密切相关。1963年,安德森在《物理评论》上发表了相关文章。希格斯敏锐地意识到,在安德森的想法的基础上,进一步考虑相对论的影响,就可能是最后的答案。

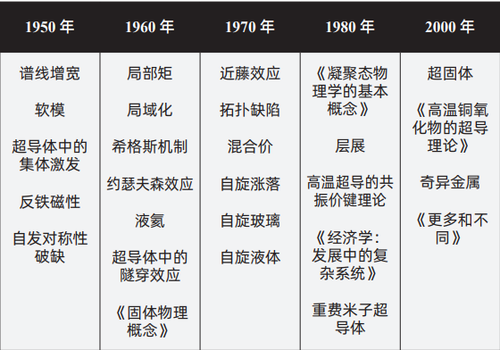

休假结束后,安德森和妻子都对英国颇有好感,于是安德森愉快地接受了剑桥物理系主任莫特的邀请,在固体物理理论组担任半职教授。贝尔实验室也同意安德森在实验室的工作时间缩短为原来的一半。从1967年到1975年,他利用十月到三月的时间在剑桥从事教学工作并指导研究生。这期间他从事的一些工作列在图4中。

安德森的一个重要贡献是对近藤效应的解释。近藤效应是指,掺有磁性杂质的非磁性金属,在温度降低的过程中,电阻会出现一个极小值。要解释这一现象,必须构建出可以描述基态自旋构型的理论模型。这个问题是20世纪60年代最具挑战性的电子多体问题。1970年,安德森找到了解决问题的方法。他先与两位合作者共同完成了一篇复杂的论文,又独自撰写了一篇更为简洁优雅的论文。这两篇文章对重整化群方法的发明和运用,整整早于肯尼斯 · 威尔逊(Kenneth Wilson)一年。

图4 安德森一些研究活动的时间线(列表并不完整)

几年后,安德森和杰出的威尔士物理学家萨姆 · 爱德华兹(Sam Edwards)共同提出了一个模型,用以描述一种叫作自旋玻璃的奇异金属合金中的磁性行为。他们对自旋基态进行了近似求解,但在试图优化结果的过程中很快发现,无序性和冲突约束同时存在,这表明其中的计算量将随着系统中自旋数量的增加呈指数增长。

同样的计算量暴增现象也出现在许多物理学之外的领域,比如著名的推销员最佳路线问题。虽然难以精确计算,但安德森的模型多年以来还是一直很受欢迎,因为他的模型所能描述的内容已经超出了物理学的范围,只要稍微改动一些变量,就可以应用于飞机调度、邮件递送、模式识别、集成电路设计、信息编码等非物理问题。

多者异也

1972年,安德森发表了一篇文章,题目是《多者异也:破缺的对称性与科学层级结构的本质》(More is different: Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science)。这篇文章反驳了许多高能物理学家的说法,他们声称自己所在的领域比固体物理更为基础和重要。几十年来,高能物理学家一直利用这种观点提高自己的声望,并以此向政府申请巨额资金,以规划、建造和维护他们工作所需的大型粒子加速器。

安德森部分地承认还原论的观点,即我们在自然界中所看到的一切,必然与基本粒子的已知性质一致。但他并不认为,多粒子系统的复杂行为可以直接从粒子物理学的规则中推导出来。事实恰恰相反,自然在不同尺度上都存在着等待我们发现的基本规律和法则。只存在于微米尺度上的那些法则,其基本程度丝毫不亚于基本粒子尺度上的物理规律。诸如对称性破缺这样的机制,如果只把目光集中在纳米尺度,就几乎无法找到其出现的原因。

“潮湿”就是一个典型的例子。如果研究者只熟悉单个分子的特性及其相互作用,就无法感受到潮湿这样一种奇妙的属性。一个人必须经历过潮湿,才能利用某种语言来理解它。

安德森在《多者异也》中提出的层展的观点,不仅在凝聚态物理学领域引起了极大共鸣,就连化学家、生理学家、经济学家以及那些被分子生物学边缘化了的、研究宏观尺度的生物学家们,都纷纷开始强调自己的专业具有独特的基础性。还有人在回应安德森的文章中进一步提出,当系统的规模足够大时,应当考虑系统复杂性的增加而非对称性的减少。

十年后,安德森和一批科学家成立了圣菲研究所。这是一个专注于复杂系统研究的机构,可以说是复杂系统和非线性动力学研究的一方沃土。来自经济学、神经科学、计算机科学、运筹学等领域的专家在这里齐聚一堂。

普林斯顿

1975年,安德森把他在剑桥的半职教授岗位换成了普林斯顿大学的半职岗位。他的教学方式还跟在剑桥时一样,杂乱而不系统,好在是给高年级学生授课,他可以更自由地表达自己的想法。在经历了近10年的教学工作之后,他最终写出了一本凝聚态领域的经典教科书:《凝聚态物理学的基本概念》。这本书出版之后,他也正式从贝尔实验室退休,将普林斯顿的半职工作改成了全职。

安德森在普林斯顿保持着一贯的研究风格:深入研究实验数据;乐于寻找那些实验数据与当前理论不符的“异常现象”;尝试构建能够体现物理本质的模型哈密顿量(安德森认为,这一项占据了他90%的工作时间)。他超凡的直觉经常可以帮助他直接找到答案,但他在数学的技术细节上则越来越需要依靠他人。于是,他招募了三位同事,并敦促他们构建一套关于无序性诱导波局域化的标度理论。

在四人的共同努力之下,安德森之前提出的波局域化结果完美地得到了体现,并且这一结果也从原来的3维推广到了2维和1维的情况。

做安德森的研究生并不容易,因为他几乎从不在计算方面提供指导。不少学生将他对研究生的指导方式比作“神谕”。学生们经常在与他开会之后,一头雾水地离开会议室,根本不懂他想表达什么,直到几周甚至几个月之后,才会恍然大悟。俄国物理学家阿纳托利 · 拉金(Anatoly Larkin)曾经说过:“上帝通过安德森向我们讲话,但我们并不知道,上帝为什么选择了这么一位难以理解的代言人。”

超导超级对撞机

1970年,安德森从美国物理学会会议上的一个小组得知,建设国家加速器实验室(即后来的费米实验室)的预算可能会威胁到全国其他“小型科学”项目的资金。他随即在《新科学家》杂志上撰文,对高能物理学界实践的“大科学”项目提出了批评。多年后,他再次站了出来,反对超导超级对撞机(SSC)的建造。SSC是美国建造的一台用于测试粒子物理学标准模型的巨型机器。

1993年8月4日,安德森和标准模型的主要奠基者、理论物理学家史蒂文 · 温伯格(Steven Weinberg),在一场听证会上背对背地接受加速器建设项目的相关质询。温伯格为加速器项目的辩护始终围绕着这项研究工作的基础性,而安德森则认为,以牺牲其他同等重要的研究领域的经费为代价,对标准模型进行证实或证伪,这是很不合理的。要知道,许多领域还有更具实际价值的课题亟待研究。在听证会结束的两个月之后,加速器项目被叫停,尽管当时已经有一大笔钱投入到了项目之中。

科学史的研究者们普遍认为,SSC项目的最终下马其实与科学家之间的辩论并无太大关联。政府选择放弃的真正原因,应当归咎于这个项目不断增加的成本预算,糟糕的项目管理,以及政客之间的政治博弈。尽管如此,直到今天,还是有人将这次失败归咎于安德森。

高温超导

1986年,整个凝聚态物理领域出现了一场巨大的变革。陶瓷氧化铜材料在前所未有的高温环境下出现了超导现象。安德森长期关注超导研究,他是第一个对新的超导现象提出解释的理论物理学家。他的理论具有开创性,彻底抛弃了原先解释传统金属和合金超导时使用的电子-光子相互作用机制,而是强调电子间的短程库仑斥力。

安德森在论文中建议,对氧化物超导的研究应当使用几年前约翰 · 哈伯德(John Hubbard)引入的哈密顿量作为铁磁模型。顺便提一下,安德森经常宣称他自己才是哈伯德模型的发明人,这也可以说是事实。至今无人求得哈伯德模型的精确解,安德森大致可以猜测出解的边界范围,其基态多体波函数与四十年前安德森与同事鲍林所研究的共振价键的电子态非常类似。

1987年3月,美国物理学会举行了一次关于高温超导主题的著名会议,大家称其为“伍德斯托克物理大会”。安德森是会上第一个发言的物理学家,也是唯一一名出席第二天早晨的记者发布会的理论物理学家。其他理论物理学家对新发现的超导体有不同的想法,而在此后二十年的时间里,安德森始终没能使大多数同事接受自己的观点。事实上,他的观点一直在随着新发现的实验结果而不停变化。

安德森脾气暴烈、争强好胜。他跟几乎所有的实验物理学家都保持着很好的关系,但在跟理论物理学家的辩论中,却经常言辞激烈。糟糕的是,他对高温超导理论的态度掺杂了过多的个人情绪,尽管他自己的想法也经常变化,却始终认为其他物理学家的工作是错误的。

一部分人会以同样的方式回应,从而使得这个领域逐渐变成了火药味十足的格斗场,这令许多年轻人不愿意加入其中。如今,早年的敌意已经散去,没有任何一个理论能够单独解释所有氧化物的超导现象。也许唯一能够被广泛认可的就是安德森曾全力拥护的观点:微妙的多体物理学才是问题的核心。

圆满的一生

安德森在晚年生活中,经常与物理学圈子之外的听众或读者打交道。他会在期刊、杂志和报纸上发表论文和书评,讨论的话题也不限于物理学。他会谈论军事规模控制、复杂性、宗教、科学圈政治、未来学、文化冲突、科学的意义,等等。他认为科学的结构更像是彼此交错的网,而不是进化树或金字塔。1994年,他在为英国《每日电讯报》所写的随笔中说到,关于科学,每个人都应该知晓以下四点:科学不是民主;计算机不能代替科学家;统计数据有时会被误用而且经常被误解;好的科学具有美学特质。

这其中的第二点反应了安德森对理论物理学中计算机的使用抱有一种特殊的态度。一方面,他羡慕一些朋友在计算方面所做的工作,比如威廉 · 麦克米兰(William McMillan)和沃尔克 · 海涅(Volker Heine)。另一方面,和他这一代的大多数科学家相比,他更倾向于认为具有创造力的从业者才能被认为是该领域的杰出人物,这显然很不公平。例如,这种倾向导致他轻视物质电子结构的数值计算,懒得去熟悉这一学科的现状。讽刺的是,近年来高温超导方面的重要进展,几乎都来自对哈伯德模型及其变体的计算机模拟。

安德森热爱知识、理性、文化和自然。在物理学以外,他还对运动、政治、园艺、围棋、罗马式建筑等许多事物充满热情。他身边的朋友都知道他为人热情、慷慨、忠诚。他不止一次地帮助失意痛苦的学生或博士后重新回到正常生活。他很聪明,擅长讲故事,但不擅长讲笑话。在获得诺贝尔奖的几年之后,他戴着黑墨镜,粘着假胡子,用假名参加了一个学术会议。在那次会议上,他的10%的演讲主题中都带着“安德森模型”这几个字。

安德森的妻子乔伊斯在他的职业生涯中起到了不可或缺的作用。尤其是在贝尔实验室全职工作的那段时间,在乔伊斯的精心照顾下,安德森的举止样貌都让人感受到一股学术新星的气质。乔伊斯还会凭借英语专业的功底,帮助安德森润色非技术性的文章段落。在七十年的婚姻生活中,安德森很少在下午5点之后仍然待在办公室,因为他知道,家中的妻子正在等他回家。

50年来,菲利普 · 安德森可以说是理论物理学界最耀眼的巨星之一。贝尔实验室为他提供了多年的帮助和支持,但他很少关注应用方面的问题。然而,他的理论贡献在物理学界的广泛领域内都产生了深刻的影响。未来的历史学家一定会认定,他是世界上最伟大的科学家之一。

资料来源 Physics Today

——————

本文作者安德鲁·赞威尔(Andrew Zangwill)是亚特兰大佐治亚理工学院物理系教授