一场新的史密森尼展览和一本新著作揭示了美国生活中信仰和技术之间正在发生的冲突与和解。

对于许多所谓的反疫苗运动的支持者来说,信仰是终极的保护。在宾夕法尼亚州哈里斯堡的反停工集会上,一名抗议者在他的卡车引擎盖上喷涂了口号:“耶稣是我的疫苗”

两年来,美国在新冠病毒大流行期间,日趋紧张的气氛随着对封城、口罩和疫苗强制令的抗议而爆发。

勤勉不懈的人们竭力与公共卫生协议调和妥协,以寻找一种降低感染率的新常态。他们保持社交距离,更多地依赖技术来弥合自己与他人之间的距离。另一些人则把公共话语变成了一场骂战。仅在美国就有近百万人因新冠疫情丧生,所有人都为此感到悲痛,而这份悲痛加剧了气氛的紧张。

公共历史学家总是希望他们的研究能被看作有意义,但我们并不总是对那些引出了有意义研究的事件做好了准备。我是史密森尼美国国家历史博物馆宗教馆馆长,本馆正在举办一场新的展览,与之一同亮相的还有我和学者安德鲁 · 阿里 · 阿加普尔(Andrew Ali Aghapour)合著的新书,这本书与展览同名,都为《发现与启示:宗教、科学和对事物之理解》(Discovery and Revelation: Religion, Science and Making Sense of Things),它们探索的是宗教、科学和技术的交叉领域。

这场展览自2017年开始筹备,但是新冠病毒大流行让这场展览的某些主题显得有些过于应景。在这段艰难的时期里,我们的许多冲突和辩论都与宗教和科学在理解世界时的部分重合有关。理解美国宗教史,理解美国宗教未曾局限于家庭和礼拜场所内的事件,这两者的必要性在此时此刻再显著不过。

从本次展览和书籍所探索的最早的美国故事里就可以看到这一点。在差不多正好300年前,一场关于宗教和公共卫生的争论席卷了波士顿。

马萨诸塞州的牧师科顿 · 马瑟(Cotton Mather)曾写作有关恶魔附身的书籍,为1692年的塞勒姆审巫案奠定了基础,这是他最出名的行径,不过他也是美国科学史和医学史上的一个重要人物。马瑟不仅渴望成为上帝的信徒,还渴望成为一个如今所说的科学家,这让他在1721年天花肆虐新英格兰地区的时候站到了一个有趣的位置上。

对于像马瑟这样的清教徒来说,任何灾难的原因通常都十分显明。数年前,当他听说一场地震摧毁了牙买加的皇家港时,他认为大地之所以震动,是因为这片殖民地的人们陷入了拜访算命师的“异教”兴奋之中。马瑟同样认为波士顿的流产数量之多与这座城市里“虔诚的显著衰落”之间存在联系。于是他相信,这类困苦可以理解为上帝之怒的后果,因此基督徒所能做的最佳办法即是赎罪。

1721年新英格兰暴发天花疫情时,牧师科顿·马瑟所处的立场较为有趣。他提出了一种全新的治疗方法?疫苗接种

然而,当疾病袭来时,马瑟开始重新考虑自己的立场。他的孩子们突然出现了他在探访病人家庭时从那些垂危者身上看到的症状(他称这些家庭是“有毒、有传染性、令人生厌的屋房”),这让他开始质疑自己的信念。如果上帝赋予人类智力,并且人类有可能通过研究这些传染病来抵御疾病,那么不这样做会不会就是错误的呢?

马瑟急于证明自己的学识足以与英国的任何一位同行媲美,尽可能多地阅读了欧洲的医学文献。受到这些文献的鼓舞,马瑟提出了一种用于对抗天花的全新疗法:疫苗接种。但这样做就意味着与清教徒精英阶层以及当时的社会常识决裂。其时占主导地位的宗教理论认为,如果瘟疫是上帝降下的,那么对抗它们就是亵渎。

一场争论随之而来,它既是美国科学与宗教之间的第一次冲突,也是美国第一场因媒体的加入而变得混乱不堪的公共卫生灾难。

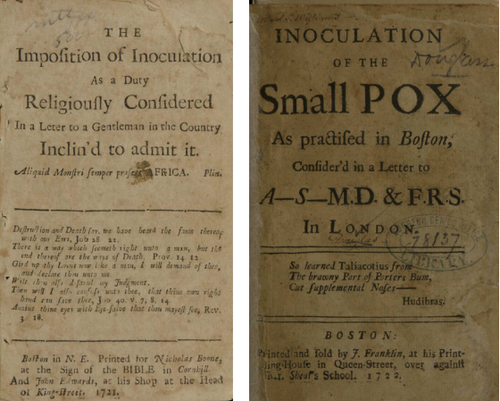

印刷工人詹姆斯 · 富兰克林(James Franklin,美国开国元勋本杰明?富兰克林的哥哥)发表了长篇大论来反对接种疫苗、对马瑟个人进行批判,点燃了公众的情绪。支持疫苗和反对疫苗两个派别之间的宣传册战争持续了好几个月。

对马瑟及其支持接种论的许多攻击都集中在他的信息来源上。对于一个声名狼藉的猎巫人来说,他在寻找新观念时对于信息来源极为包容开放,令人惊讶。马瑟最初是从波士顿的奴隶那里得知疫苗接种的效果的。许多人在被绑架、贩卖、运送到美国之前都接受过这种疗法。马瑟从他自己的奴隶、一个叫欧尼西穆斯(Onesimus)的人那里知道了接种疫苗的事。

在1716年写给伦敦皇家学会的一封信中,马瑟回忆说,欧尼西穆斯向他展示了自己手臂上的一道疤痕,并解释说,他“接受了一次手术,这次手术给了他一点天花,并将永远保护他不受天花感染”。

1721年和1722年赞成与反对天花接种的宣传册。印刷工人詹姆斯·富兰克林发表了长篇大论来反对接种疫苗、对马瑟个人进行批判,点燃了公众的情绪

马瑟调查了居住在波士顿的其他非洲人,发现接种疫苗的做法很普遍。有了这些知识,他开始将接种疫苗作为抵御病毒的最佳方法推广,并敦促波士顿的医生采用这种做法。

狐疑的波士顿人对马瑟的疫苗接种圣战投去了怀疑的目光,指责他推行非洲医学。其他人则提出了神学上的反对意见。约翰 · 威廉姆斯牧师(Rev. John Williams)引用《圣经》作为疫苗接种违背自然法则的证据:“康健的人用不着医生,有病的人才用得着。”(《马太福音》第9章第12节)

威廉姆斯进一步指出,因为疫苗接种不曾在《圣经》中出现,所以这一定不是上帝的旨意。

随着马瑟的观点渐渐为人所知,人们对这种做法的愤怒比以往任何时候都更为强烈。“这难道不是从上帝手中接过祂的工作吗?”一本1721年的反接种宣传册问道。“这难道不和我们按自己心意对祂降下的审判之轻重指手画脚一样糟吗?”反对疫苗接种的人们质问道。换句话说,如果疫苗接种起作用了,那么上帝就不再掌控一切,而如果上帝不再掌控一切,许多人就会担心,在他们最需要安慰的时候,会失去这最大的安慰来源。

疫苗接种后,天花死亡率出现了下降,这证明了这种新方法的有效性,人们对这种方法的信心也随之增长。在天花流行期间,带孩子去医院接种疫苗很快就成了一种普遍的做法。在18世纪,疫苗接种在公众的想象中从一种潜在的可憎之物变成了供人类拯救自身的上帝的礼物。

就像马瑟试图将关于疾病、治愈和忏悔的传统宗教观点与后来被称为疫苗接种的医学进步相调和那样,对新冠肺炎的应对中也包括要努力克服针对疫苗接种项目的宗教阻力——新冠疫苗有望拯救无数的生命。

许多所谓的反疫苗运动的支持者宣称,信仰是终极的保护。在宾夕法尼亚州哈里斯堡的反停工集会上,有人拍下了一张疯传的照片,清晰明了地捕捉到了这场公共健康和个人虔诚之间的混乱:一名抗议者在他的卡车引擎盖上喷涂了“耶稣是我的疫苗”这一口号。

幸运的是,不论是在18世纪还是21世纪,占上风的基本是更冷静的头脑,但这是在人们发现了这样一件事之后:美国生活中的科学和宗教始终以影响我们所有人的方式交织在一起。

也正是在这个时刻,科学观点造成了一些宗教团体的分裂。

“听科学家的话”成了那些希望通过限制面对面聚会来抗击传染病的人的口头禅,而对于那些坚称宗教自由应当为希望聚集教众的礼拜场所提供豁免的人而言,他们的反驳则是“教堂至关重要”。

在这一切纷扰争论中,各种各样的技术改变了宗教和科学之间的互动模式。礼拜仪式转向了线上,足以面向数百万人开展。“云视频教堂”本身就成为一种现象,拉比们广播自己的布道,禅宗老师们领着学生们远程冥想,福音合唱团加入彼此,分享从自己家中圣所响起的赞美诗。

正如收音机和电视对前几代信仰宗教的美国人所起的作用一样,技术改变了人们对“相聚”的定义,也许这种改变会一直持续下去,直到大流行成为遥远的记忆。

当我们试图理解,不论过去或现在,为何美国人在宗教和科学上会如此迅速地产生分歧时,我们要强调这些分歧引发的风险。从中所提出的问题远非抽象或理论,这些问题归根结底是身为人类的意义,是我们自身在宇宙中的定位,以及——也许这是最关键的——作为同一个生机勃勃但时常分裂的社会的成员,我们应该对彼此承担什么责任。

历史研究提供的最伟大的见解之一是,很少有真正史无前例的情况,尽管“史无前例”这个词被过分频繁地用于描述最近的过去。当我们看向时间的另一头,去思考那些可能有助于我们理解自身所面临挑战的历史事件时,我们会意识到,人们是多么频繁地遭遇这些事,又克服这些事,这无疑让我们受到鼓舞。

资料来源 Smithsonian

——————

本文作者彼得·曼索(Peter Manseau)是史密森尼美国国家历史博物馆宗教馆馆长。