如果人的进化像细菌遭遇抗生素一样产生耐药性并引起基因变异,而且这种后天的获得性对环境的适应还可以通过DNA遗传下去,这不知是祸还是福——

自然选择的结果是适者生存,不适者淘汰。过去,人类和生物适应环境仅仅是适应大自然自身的现状和变化,但是,今天的人类和生物却要面对和适应人类改变和破坏环境后的自然现状,并在这种适应中进化。比如,今天的环境到处充斥着毒物,人类必须面对这种有毒环境而适应和进化。

所有人都暴露于毒物

今天,地球上的所有人都在吃着毒物,这一点已经勿庸置疑。比如,以广州为代表的珠三角地区母乳中DDT含量严重超标,说明生活在这一地区的婴儿一生下来就受到毒物的污染。世界自然基金会(WWF)于2004年10月18日公布的一份验血结果表明,欧盟13个国家环境部长的血液中含有55种有害身体甚至致癌的化学物质,其来源包括沙发、匹萨饼包装盒以及杀虫剂。而在所有的部长中,最为“干净”的瑞典和爱沙尼亚部长的血液中,也检测到33种化学物质。

还有联合国所开列的全球最“肮脏的12种化学物”,包括Aldrin、Chlordane、Dieldrin、DDT(均为杀虫剂)等,也成为人们食用和呼吸的常客。这说明,在当今世界上,已经没有一块土地、一个空间、一段流域、一片海洋没有被污染,而人类,包括地球上的所有生物都是在这样的环境中生活、生存和繁衍。

如果说人类必得面对这样的环境的话,那也就是一种适应性生存,那么,我们能从这种适应性生存中得到什么呢?也许,对生物来说,只要适应环境就是好的,但是如果加上了人类的价值判断和是否有利于人的健康与长寿,对环境的适应和进化就分成了两类。其一是入芝兰之室,久而不闻其香;其二是,入鲍鱼之肆,久而不闻其臭。

适应与进化争论与事实

后天的获得性适应是否可以遗传存在着拉马克学说和达尔文学说的论争。前者认为后天获得的适应性可以遗传,即获得性适应可以改变个体的生殖遗传基因;后者则认为获得性适应不能改变个体的生殖遗传基因,但适应较好或突出的个体特征具有遗传优势,不适应或适应较差的个体特征由于生存能力和遗传上的劣势而在后代中逐步退化或消失。

无论是拉马克的获得性适应可以遗传,还是达尔文的获得性适应具有遗传优势有多大差别,但其核心都认为生物适应环境后在生物特性、生理功能和生物性状等方面可以通过后代遗传下去。当然,这一过程是缓慢而渐进的。在适应自然环境方面人类已经有不少事例,当然可以举一个“芝兰之室”的例子。比如,研究人员发现,生活在西藏地区的居民具有增加他们的血红蛋白(血色素)载氧能力的遗传优势,而且认定这个结果是“自然选择的一个激动人心的例子”。

人的红细胞中的血红蛋白(血色素)的主要功能之一是运载氧气。而高原地区缺氧必然会使生活在这一地区的人们适应这一严峻的环境。美国俄亥俄州克里夫兰市凯斯西部保留地大学的人类学家辛西娅 · 比尔(Cynthia Beall)和同事调查了生活在西藏三个位于海拔3800米以上地区的1700多名妇女。从理论上讲,由于长期适应高原生活,这些女性应当从父母那里接受两个遗传变异或等位基因(高载氧能力和低载氧能力)。因为这种特征来自父母,所以每位妇女可能有两个高载氧能力的等位基因,或有两个低载氧能力的等位基因,或是高低等位基因各有一个。

研究人员发现,如果一位妇女得到两个低载氧能力的等位基因,她的婴儿只有60%的机会能活到一岁。如果一位妇女有一个高载氧能力和一个低载氧能力的等位基因,她的婴儿的生存机会将增加到90%。而具有两个高载氧能力的等位基因则使后代生存机会增加到94%。对此,美国盐湖城犹他州大学的人类学家亨利 · 哈彭丁(Henry Harpending)认为,高海拔地区的低氧促进了那些血液能运载更多氧的人的生存,因此这是一种自然选择并通过遗传而体现的结果。

细菌适应毒物的启示

人类是否能适应由于自身活动而改变了的有毒的自然环境,并能在若干年后通过遗传把适应毒物的生物特性传下去呢?

如果人类不控制自己对环境的污染行为,上述形形色色的有毒物质充斥于环境中,每个人都必然在这样的环境中生活,也就意味着人类必须适应这样的有毒环境。虽然目前还没有来自人的研究结果,但来自微生物的研究提供了一些线索和启示,这或许就是“入鲍鱼之肆”的例子。

人类滥用和大量使用抗菌素导致的细菌耐药性就是微生物适应环境的一种体现,它们的耐药性是一种后天获得性适应,而且可以遗传下去。

早在几年前,美国伊利诺易斯大学的研究人员就证明,在人类结肠中发现的大多数种类的细菌,如今有80%的细菌携带四环素耐药基因,称为tet基因,而在20世纪70年代之前,只有30%的细菌携带四环素耐药基因tet。

金黄色葡萄球菌一向对青霉素敏感,如今,这种容易引起上呼吸道感染的细菌对氨苄西林的耐药率达到89%,而对青霉素的耐药率达到91%。对头孢菌素耐药的耐甲氧西林金色葡萄球菌(MRSA),人们还有最后一道防线——万古霉素。但是在1992年,美国首次发现了可对万古霉素产生耐药性的MRSA。紧接着英国圣·乔治医院还在两位年龄分别为60和64岁的病人身上发现了一种超级细菌,万古霉素不仅不能杀灭它,它反过来能吃掉万古霉素。经反复比较和实验室检验,证明这是一种新的普通肠道球菌的变种。

细菌多次与药物接触后,对药物的敏感性减小甚至消失,致使药物对耐药菌的疗效降低甚至无效。同自然界其他生物一样,细菌的基因也在进化中随机发生突变。对抗生素敏感的细菌被杀死了,而基因突变后不敏感的细菌则可能存活下来,经过无数次的毒杀和抗毒杀的适应,侥幸存活下来的细菌都积累了丰富的耐抗生素的本领,并成为变异的品种。

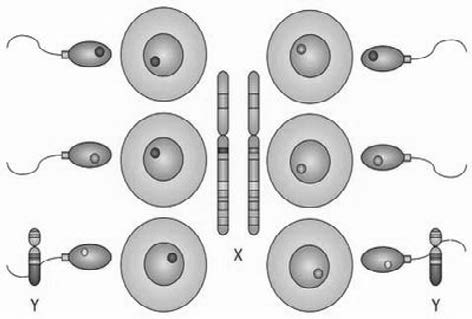

细菌耐药性可分为原发性和获得性两类,前者属于遗传特征之一,一般不易改变。而细菌经某些物理因素或化学因素(如抗生素)的诱发,其基因突变而产生的耐药性属于获得性,大量研究发现这种获得性适应同样可以遗传下去。当然获得性耐药还可以通过自发性DNA分子突变产生。所以,突变产生的耐药性随染色体传递给后代的特性又叫做基因型垂直传递。

细菌耐药性有种种方法,这些方法不仅可以通过遗传传递给后代,还可以借转化、转导和结合等方式加强。比如,绿脓杆菌可以改变细胞膜的通透性,阻止青霉素类药物的进入;结核杆菌通过改变体内蛋白质结构阻止抗生素与其结合;有的革兰氏阴性菌还可以主动出击,用水解酶水解掉青霉素和头孢菌素类药物。更为可怕的是,细菌不但可以将突变的基因遗传给下一代,还可以通过直接接触、质粒传递、基因跳跃和转移等方式把耐药性传递给异种菌株。

人适应毒物会有什么结果?

在微生物中,后天的获得性适应是可以通过遗传传递给后代的。那么,这是否适用于人类或其他高级哺乳动物呢?这当然需要大量的研究来回答,如果回答不了,只有用人类今后的命运来解答。但现在的假设是,如果人的进化像细菌遭遇抗生素一样产生耐药性并引起基因突变,而且这种后天的获得性对环境的适应还可以通过DNA遗传下去,就不知是祸还是福。

如果是祸,那么环境中的各种有毒化学物质对于人来说就像是细菌所遇到的抗生素。当然,有毒化学物(以及其他理化因素)的浓度还不至于像抗生素对于细菌的浓度一样可以把微生物直接杀死。但人类长期大量地暴露于各种有毒化学物质中,当然不可避免地会产生基因突变、致癌、致畸、致残等。如果后果严重还可直接致死,也就像抗生素直接杀死微生物一样。然后,人类的生存会经过大洗牌,很多人会经历致癌、致畸、致残以致直接被毒物杀死的过程。

如果是福,人类会像许多细菌产生耐药性一样,长此以往对有毒环境产生耐受性并进而适应。既然人是有适应性的,所以大家都不在乎向环境中释放多少有毒物质。谁的命大,谁就能适应,最终还有适应性强的个体侥幸存活下来,在基因上积累丰富的抗各种有害毒物的特异抗性基因,并成为一种生存能力。

这种对有毒环境的适应当然是后天的获得性适应,像细菌一样也可能遗传下去,这样少数人也就有可能进化为五毒不惧的新人种,人类就有可能走上这样的进化之路。

当今天环境的污染严峻到必须面对这样的选择时,人类该选择对没有毒物或毒物较少的环境的适应,还是选择对有毒和剧毒环境的适应?前者是限制毒物的排放,后者是任由人类生产的毒物排放到环境。虽然人类的直觉都会选择前者,但为了追求发展或过上现代工业文明的好日子,人类向大自然任意排放毒物的行为已经难以禁止和积重难返,那么今后人类的进化方向就像开弓没有回头箭一样,向适应毒物的方向发展。这难道是人类所心甘情愿的进化方向吗?

[参考文献略]