1. 引言

鲍威尔 · 狄拉克,量子力学的伟大先驱与英雄人物之一,相信在数学与物理学之间有着深刻的联系。他更是坚信探索数学结构本身可导致新的和真正的物理发现,和在许多其它方面一样,在这方面狄拉克也是一个先驱。理论物理的追求,从来没有过像今天这样符合于狄拉克关于数学与基础物理学间有着深刻而富有成果的联系的观点。因此,我感到今天,在接受狄拉克奖章的时候,讨论一下物理学和数学间的相互作用是特别适宜的,我将限于讨论基本粒子物理的领域。这里,在对自然界的基本规律进行的探索中,数学和物理学有着最悠久的联盟和最富有成效的交流。

20世纪是物理学中的两个革命和普通物质及其相互作用理论完成的见证。我们再次靠数学提供了工具和框架。当爱因斯坦在1915年创立广义相对论、时间与空间的动力学理论的时候,微分几何的工具已是现成的,它们是高斯和黎曼在上一个世纪创立的,广义相对论对数学的影响是使人惊异的,黎曼几何成了几何的中心课题。量子力学的发展是建立在对希尔伯特空间的了解上,并影响了泛函分析的发展。早期的粒子物理学大量依靠连续群理论,而后者部分地是由于了解晶体结构的空间对称性的要求而被推动发展的。

尽管如此,在本世纪中叶数学和基本物理学向非常不同的方向发展了,它们之间几乎没有什么有意义的相互作用。这部分地是由于在数学界不断增长的抽象性气氛以及以著名的布尔巴基学派为代表的对严格的形式上的严密的追求。但是这个分离的相当一部分原因在于物理学的发展:首先,量子力学早期的发展

和它早期对阐明物质结构的应用不大需要数学的复杂技巧。据说:“在1930年,在量子理论的微扰论的令人沮丧的影响下,理论物理学家所要求的数学降低到了只需要拉丁和希腊字母的初步知识。”简单的数学工具对于量子力学研究物质结构的最初应用大体.上已足够了、在战后最初的数十年中粒子物理迅速展示了其远景。在这期间主要是实验的惊人结果和构造理论模型,它们几乎只需要传统的数学工具。

这个情况在10年前有了戏剧性的变化。在数十年实验探索的驱使下,我们达到了强、弱和电磁相互作用的非阿贝尔规范理论,这些理论现被普遍接受,认为它们在目前实验所能达到的能量和距离上能给出物质所有相互作用的完整描述。这个发展无疑是20世纪科学最值得注意的成就之一。最近,注意力转向了探索这些理论的结构和更为野心勃勃地构造包括引力在内的物质所有相互作用的统一理论的尝试。在这些规范理论——所谓“标准模型”——的发展中,人们发现许多重要的物理问题导致了在近代数学中的重要概念,许多这些概念事实上是由物理学家们和数学家们独立提出来的。

一个迷人的事实是:三维和四维几何,其维数,至少在宏观上,正是空间维数和时空维数,从数学的观点看是最为有趣的。二维表面的维数低,很容易分析,这个经典的分析采用的一些工具在经典物理中,特别是在电磁学中,也起着中心的作用,例如,用来解静电学的拉普拉斯方程的解也可以用来作二维表面的分类,我们把注意力从表面本身:球面、环面、有17个柄的球面等;转向拉普拉斯方程在表面上的解的性质,例如说,这个方程独立的非奇异解的数目。这些经典结果和在二维表面的分析中一样简单,因为拉普拉斯方程是线性的。

当你走到高于四维时,有很多的余地使事情又变得简单起来。三维和四维仍然大部分是神秘不可思议的。这里,在量子规范理论中所发展的方法,采用所谓“瞬子”,几年前被Donaldson,Tanbes和Floer借鉴了用来推导三维和四维空间几何的某些深刻的和惊人的性质。看来支配作为近代粒子物理基础的四维规范场的方程在三维和四维几何中起着和拉普拉斯方程在二维中起的类似作用。看来这还不是故事的最后一章,Witten最近用物理语言重新解释了Donaldson的理论,用它来推测量子引力的一个新的相,和用量子规范理论对可用来为三维空间的纽结进行分类的一定的不变量给出了一个漂亮的解释。

最后,一个雄心勃勃地企图构造一个物质和引力的统一量子理论的超弦理论的最新发展开始碰到了其正的数学前沿,这些理论吸引了数学家们的很大注意,因为它们强烈暗示了迄今分离的数学分支之间的新的联系。许多物理学家相信,弦理论结构的最终了解将包含着几何的基本推广,或许我们正在进入基本数学和物理学的长期合作历史中的黄金时代,这一点我后面还要讲到。

2. 关于数学在物理学中的超常的效力

E. 魏格纳几乎在30年前就惊异于“数学在自然科学中的超常的效力”。数学在物理学中的效力确实给人以深刻印象,并且常常被认为是当然的。魏格纳争辩说:数学的概念适于描述自然现象完全不是显而易见的,这些概念肯定既不是概念上简单,概念的简单性不是数学的主要目标之一,也不是必然不可避免地要用它们,但是,它们肯定是有用的。物理学的数学表述常常导致许多现象的相当精确的描述,这个一致的记录提供了有说服力的证据,表明数学是物理学的正确语言。

的确,我们能够发明理论,它使我们对物理现象给出不可思议的精确预言,以及我们能进行可控的实验,使我们能以不可思议的精度测量这些量。为给出最惊人的例子之一,试看电子的磁矩。电子可以很粗略、很粗略地看成是一个带电荷的旋转小球,转动的电荷给出电流,电流产生磁场,于是电子有磁矩μ(它决定它所产生的磁场),它比例于它的自旋S

μ=g(eh/2mc)S

简单地看,电子的旋磁率g应该是2,g对2的偏离正是刺激了电磁场的相对性量子理论发展的几个反常之一。在经过长而又长的运算之后量子电动力学能预言,和经过小心又小心的测量之后原子科学家们能测量这个参量g到万亿分之一,结果如下:(用α-1 = 137.035963(15))

g理论=2 · [1+α/2π-0.328478445(α/π)2+1.183(11) (α/π)2+…]

=2 · [1.000159652459±0.000000000123],

G实验=2 · [1.000159352193±0 · 000000000004]

我不确信到底是理论的精度还是实验的精度给人以更深的印象。实验上,这个精度是靠把单个电子长时间捕获在一个电磁瓶(Penning阱)里的绝技而达到的。理论上,则必须把量子电动力学的微扰展开算到四级,为此要算891个费曼图,这是与实验相当的理论上的绝技。误差完全由在精细结构常败1/137.03的测定中的测不准原理所决定,α是表征电磁力强度的一个无量纲常数。

或许,如果我们通过考察数学与物理学联系中的另外一个奇迹来深入探讨一下,我们能够将能够洞察这个奇迹的某些方面。

3. 关于数学在物理学中超常的美

如狄拉克所说:“基本的物理规律是以美和有力的方式来描写的,这是自然界的基本特征之一”,以及“随着时间的推移越来越清楚,数学感兴趣的规则也正是自然界所选择的规则。”

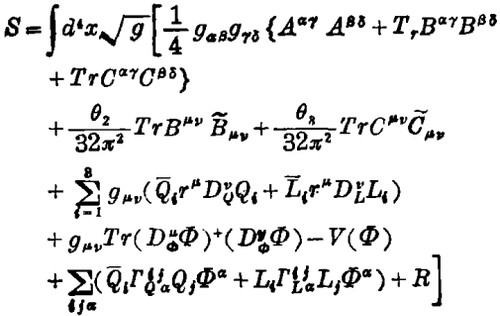

这个夸张的说法充满了没有很好定义的术语:有趣,美、有力。当我们说一个方程是美的,或者说一个物理概念是有力的,我们的意思是什么?试考虑一下标准模型的数学表述,即前面讲到的强、弱和电磁相互作用的理论,我们相信它能描述一直到10-15cm距离的物质结构组分及其相互作用,描述这个理论的作用量由如下的数学表达式给出:

我们相信由它,经过大量的简化,可以描写低能物理的所有现象。

它美吗?也许只在很有知识准备的人的眼里才美,显然在数学中美的概念和在艺术中一样是一个后天获得的爱好问题。为欣赏数学的美,需要长期的教育和训练,并且总是一种主观的判断。然而数学家们和物理学家们对于什么是美或不美在很大程度上倾向于一致。在上面的理论中,有好多方面我们多数人感到是美的,但也有一些方面不美。美的部分是它可以把自然界的各种力解释为从强有力的对称性原理而产生。这些对称性原理正是这些“规范理论”的意义所在。对物理学家来说,它们是美的,因为从简单的对称性原理出发,我们几乎是以唯一的方式推导出自然界的各种力的本质和这些力的携带者的存在——传播引力的引力子,光线的光子,把核子结合在一起的胶子以及使它们放射衰变的W和Z介子。理论的这一部分对数学家来说也是美的,因为这些规范理论给出了结果是非常有趣的数学结构——纤维丛。

在数学和物理学中概念的美和有力是紧密相关我们发现概念和结构是美的,如果它们使我们能导出新的结果;能理解新的现象,如果它们是有力的。

标准模型最美的部分是定域,或是规范对称性的思想。它们不同于更为大家熟悉的世界全域对称性,根据全域对称性,如果我们对整个世界同时作一个对称性变换,物理规律不发生改变。提醒一下,说一个系统具有对称性是指:如果对它作一个几何变换,它仍然保持不变。例如,物理系统具有旋转对称性,如果它们在绕某个轴旋转时不改变。如果世界具有规范对称性,我们可以作定域的转动,转动的大小可以从一个地方到另一个地方都不一样。这个对称性最早出现在19世纪中叶电磁学规律的麦克斯威的表述中,虽然它的全部含义一直到量子力学发展时才全部认识到。具有定域规范对称性的理论必定要求有一个特定的场(规范场,或是数学上的联络),通过它可以把空间不同点的客体联系起来。与规范场相联系的是粒子和由这些粒子所传递的力。在电磁学情况中规范场简单地就是电磁场,与之相联系的规范粒子是光线的光子,它在荷电粒子间传递电磁力。全部电磁学是这个定域对称性原理和存在荷电物质的推论,值得注意的是自然界所有其它的力、引起放射性的弱作用力和束缚核子的强作用力,也是由一些粒子传递的,它们是普通光的推广。数学上的区别在于规范对称群是非阿贝的,换言之,进行群操作的次序是有关系的,这与作为电磁学基础的阿贝群不一样,那里与群操作的次序无关。这个非阿贝群也要大很多,所以有着好几种类型的光,在标准模型中出现的规范理论的非阿贝推广情形中,规范粒子是8个胶子、W和Z粒子,它们传递强和弱相互作用。当然,在这些力之间还有着其它的动力学的区别,它们的出现是由于规范群的非阿贝性质,它导致弱电相互作用的对称破缺现象,和对强相互作用的夸克及胶子的禁闭现象。正是由于这个原因,我们没有直接观察到其它11种类型的光线的存在。

几何变换不必一定要在普通的三维空间进行,它可以在内部空间进行,于是电磁学的规范对称性可以想象成是绕一个圆旋转——但不是在普通空间,而是在某个内部空间。数学上,可以方便地想象成给普通空间的每一点赋予一个内部空间,定域对称性作用在这个内部空间上,这样的一个复合体称之为纤维丛,这是普通几何对象最有成果的推广之一,是现代数学关注的中心。

非阿贝规范理论的创立人之一的杨振宁讲了一个他与数学家陈省身会晤的故事。陈曾是杨在中国的老师,但是他们不曾有什么职业上的联系。陈在纤维丛的分类方面作了开创性的工作。杨讲当他得知与物理学家们发现的同样的结构数学家们已谈论了好几年,他感到非常惊奇。他对陈说:“真是既感到吃惊,又困惑不解,因为你们数学家们完全是凭空想出了这些概念”。陈回答说:“不,不,这些概念不是空想出来的,它们是自然和真实的。”这是一个绝妙的回答。依我的经验来看,陈表达了创造性数学家们常有的一个观点——即他们所达到的数学结构不是人类精神的人为创造,而是有其自然性,就像被物理学家们为描写所谓真实世界而创造的那些结构一样的真实。換言之,数学家们并不是在发明他们所发现的数学。英国数学家Hardy说:“我相信数学真实性存在于我们之外,我们的作用在于发现或是观察它,并且我们所证明的定理,我们吹牛地描写为是我们‘创造’的那些东西仅只是我们观察的记录而已。”请注意,Hardy是一个数论家,最纯粹的纯数学家。

理论物理学家受到实验的约束,他们构造的理论必须不仅是美和有力的,它们还必须要是正确的,它们必须要和实验符合,并且在单纯解释之外还要能成功地预言。数学家们看来好像不受这些束缚,如果物理学家们是在寻找描写真实世界的一种逻辑结构,那么数学家们则是在探索所有可以想象得到的逻辑结构的空间,只有其一部分才和唯一真实的空间相重迭。这完全正确,但是并不与数学和物理学有共同基础结构的思想相矛盾,这种结构是自然的一个真实特征。

如果确实构成基本的数学和物理学的基础概念和结构是共同的,那么,对两个领域的工作者来说,到各自对方的后院里去寻找新的思想和结构是很有利的。提出并遵循了这一战略的狄拉克说:“研究者在他把基本的自然规律以数学形式表述出来的努力中应力争数学美”,并且“很可能物理学的下一个进展是沿着这样的路线:人们首先发现方程,并且需要若干年的发展以找出这方程背后的物理思想。”反之,数学家应该去研究物理学家所发现的结构以作为新数学的可能启示。从物理学汲取结构在数学发展的早期有着巨大的重要性,这样一种交叉的受益近来又复活了,不仅在粒子物理中,而且也在简单动力学系统的混沌研究中,在分维几何的发现以及许多其它的例子中。

弦理论已给出了许多有趣的数学联系,理论用到微分几何和代数几何中深的结构,并与模函数及有限群理论相联系,甚至对我原来认为从来不会在物理学中起作用的那些数学分枝——如数论和纽结(Knot)理论,在弦理论中也有其位置。我有一次对一个著名数学家描述了这一发展情况,所描绘的理论和数学思想引起了他的兴趣,但是,作为一个数学家,他给我提的第一个问题是:“但这是物理学吗?”

这理论原则上算标准模型的所有参量和理解在它的许多特征背后的原因,原来极其乐观的期望能很快导致新的预言和检验的这个理论正在受到严格的重新评价,这并不是因为有了任何实验的矛盾,也不是有理论内部不自洽的任何迹象,而显然只是我们还不太清楚理论的结构,以便充分控制其动力学以与实验发生联系。部分问题在于我们是偶然地碰上了这个理论,不知道理论的基本逻辑框架是什么或将是什么。(据说弦理论是21世纪的理论,偶然在20世纪给发现了。)

明显的是在今天的气候下需要新的战略,它不同于我们在过去几十年中所采用的,那时我们被实验发现牵着鼻子走。并不是我们不需要新的实验发现,所有统一的理论,包括弦理论,预言了许多新的物理,它们可能在我们希望并相信能够建造起来的超导超对撞机上(SSC)看到。用SSC做的实验虽然不能把我们带到引力和核力一样强的能量标度上,但是在提供普朗克标度的物理和我们低能的物理之间的联系的线索方面具有决定性的重要性,没有SSC或类似的机器,粒子物理就要死亡。

更为有趣和实际的问题是:假定我们能成功,要多长时间呢?这很难预言。让我举一个爬山的类比,过去常常是在我们攀登大自然的大山时实验物理学家在前面领路,我们懒惰的理论家在后面磨蹭,偶尔他们可能踢下一块实验的石头砸在我们头上,终于我们能产生思想并沿实验家们所开辟的道路前进,当我们赶上朋友们时我们会向他们解释景色如何如何以及他们是怎样到达那里的。这曾是老的(至少对理论家来说是)容易的登山方法。我们都渴望回到这样的年代,但是现在我们理论家们可能不得不走在前面,这是远为孤独的事业。过去我们总是知道实验在哪里,从而知道我们的目标是什么,现在我们不知道山有多大或者顶峰在哪里,于是很难预言作出实质性的进展需要多长时间。

但是,当我们面临着没有实验的惊人结果或是佯谬的时刻,当弦理论碰到了高深的数学结构时,狄拉克的战略变得越来越有魅力。许多弦理论家正在探索由弦理论所推出的一些数学结构以期望它们能够提供理论的基础框架和给出了解理论动力学的线索。

数学家们的根本拿手功夫是证明他们的定理,他们结果的逻辑一贯性。理论物理学家们的最终裁判是实验。我个人感到实验是比一贯性更苛刻的主妇。曾被数学思想所激励的狄拉克还是说:“我对证明不感兴趣,我只对大自然在干什么感兴趣。”的确,当面对着他的相对论电子方程的惊人预言,即应当存在和电子质量相同的正电荷粒子,可是还没有这种粒子的证据时(正电子是Anderson 5年之后发现的),他打算抛弃他理论的某些漂亮的对称性以把正电子与质子等同起来,质子要比电子重1836倍。相反地,比任何一个其他本世纪的数学家更把数学和物理学看成是一个整体的Weyl说:“我的工作总是试图使真和美统一起来,但是当我不得不在二者中选择一个时, 我通常是选择美者。”具有讽刺意味的是,在正电子的情况下,正是Weyl认识了狄拉克方程的电荷共轭对称,并且拼命地反对把正电子与质子等同起来,最终正电子被发现了,它符合于狄拉克方程的对称性,具有和电子一样的质量。Weyl被证明是正确的,美的原则得到胜利。在这种情况下真和美是一回事,和我所说在大多数情况下在这两个原则之间并无矛盾相一致。但是,如果在真和美之间需要选择,那我们每人必须回到个人的安全角里去作出独立的选择了。

数学家们与物理学家们思考方式不同,并且有不同的工作习惯,甚至当他们是在探索同样一个结构时。数学家喜欢推广,把他们的概念推广到最普遍可能的情形,构造最能把一切都包含在内的可能理论;物理学家当然并不对最普遍的情形感兴趣,而是对真实世界的特定情形感兴趣,他们还进行简化、理想化和构造特定的例子。我们可以说,数学家们构造有趣和有用的一些定义,由它们出发产生一些好的定理;物理学家们则构造有趣和有用的模型,由它们产生一些好的预言。

数学家和物理学家们还各有不同的长处。我发现伟大数学家们的最突出的标志在于他们抽象的力量,他们有进行使我气都透不过来的抽象的功夫。我猜想数学家们同样地赞叹物理学家们的直觉,靠着直觉物理学家们能够像诗人运用语言那样去运用数学表述。与数学家们不同,他们可以忽略严格性的限制,去猜测什么是真理而不去证明它,以尽快地使他们的想法与实验去对照。苏联数学家Manin同意此点,在讨论导致标准模型的进展时他说:“对弱和电磁相互作用统一的拉氏函数的选择.....引入希格斯场,减除真空期待值以及其它的魔术,它们导致,例如说,中性流的预言——所有这些把数学家们都惊呆了。”

最后,物理学家和数学家们被教以不同的思维方式,甚至两个领域标准课程的年表都不同。物理总是历史地,从下而上地教,我们从经典力学开始,然后教非相对论性量子力学,最后才教近代、相对论物理学,这使我们可以通过让学生在每天遇到的具体现象中实践而教他们以物理的直觉;现代数学家们则被从上到下地教育,这样教了抽象的力量。Manin写道:“掌握这两种类型的思维将是了不起的,就像我们掌握用左手和右手一样。”

这也许是不可能的,它必定要破坏某种类型的测不准原理:

?数学×?物理≥C

总之,两种手段都是必须的。我们需要各自的特殊的才能和洞察力,让我们继续并发展我们的合作。

但是,愿差异永存!

[News from ICTP - No21/22(1989)3]

————————

* 这是普林斯顿大学教授,著名理论物理学家D. J. Gross在接受1988年狄拉克奖章的仪式上所发表的讲话。